物価高対策を第1とする政府の経済対策

政府が11月下旬に取りまとめる予定の経済対策の原案が、報道により明らかになった。財政運営の方針については、「足元で必要な政策を果断に実施するための歳出は躊躇せず行う」と明記され、高市政権の積極財政姿勢を裏付けるものとなっている。他方、日銀に対しては「今後の強い経済成長と物価安定の両立の実現に向けて、適切な金融政策運営が行われることが非常に重要だ」としている。経済対策の中で金融政策に言及すること自体が、政府による金融政策への介入とも言え、日本銀行に対して利上げに慎重な姿勢を促すものだ。ただし、その文言は比較的穏当なものであり、日本銀行への政治介入の姿勢はやや後退している印象だ。

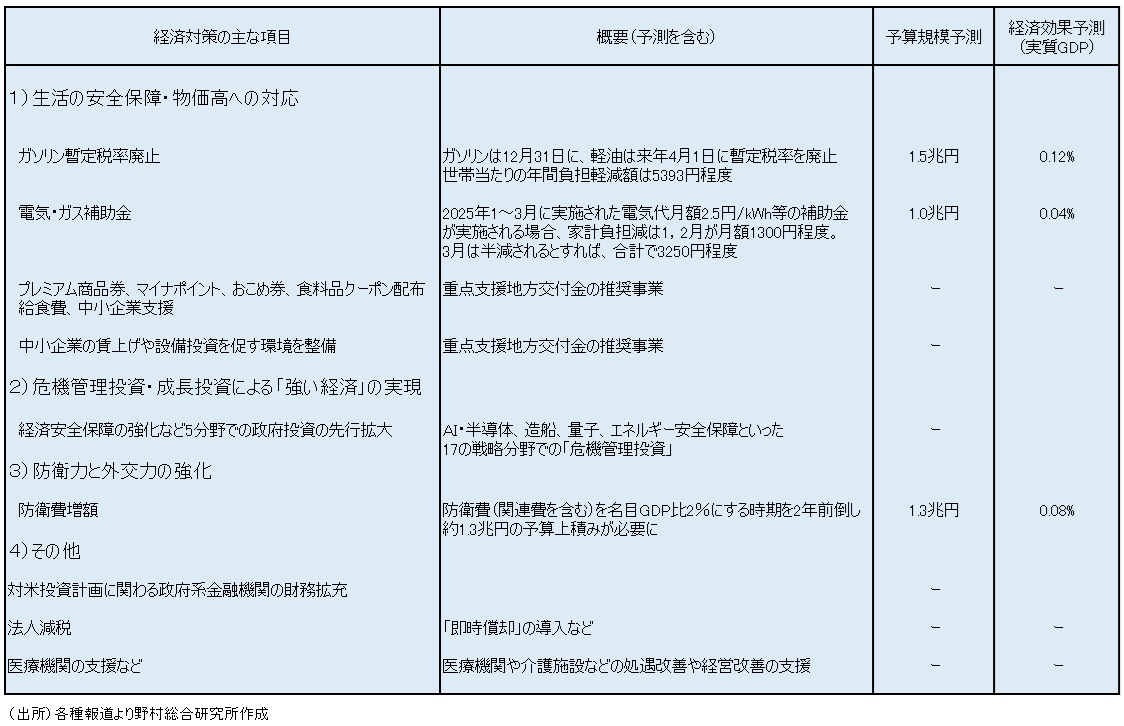

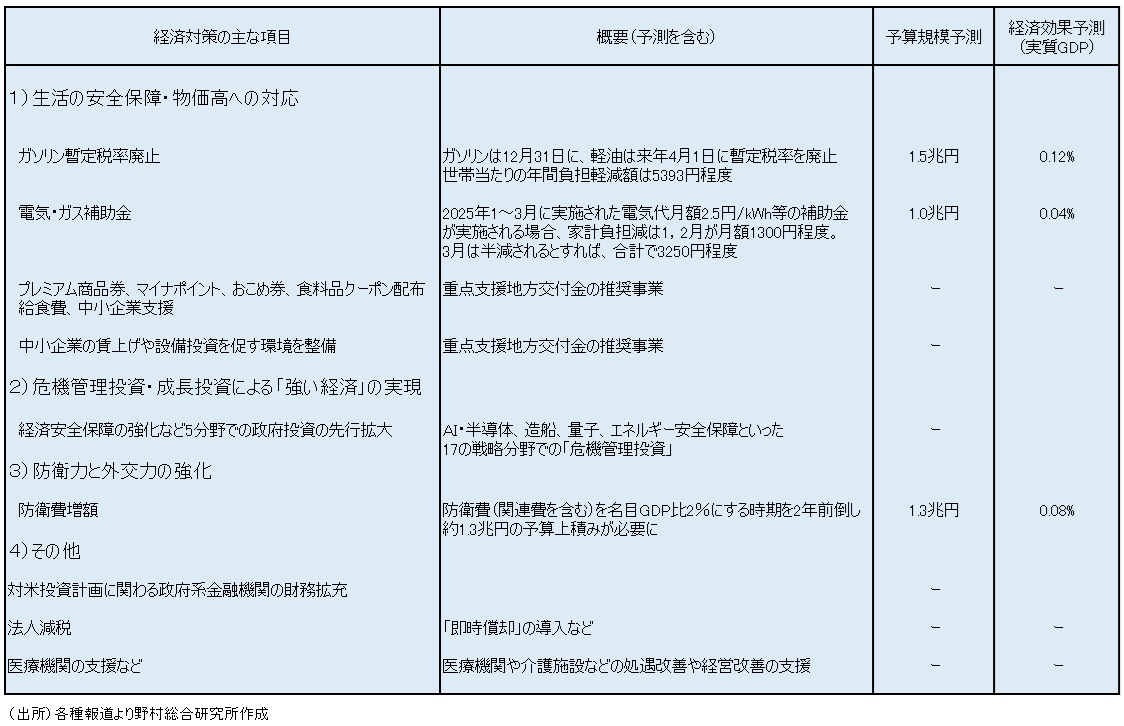

経済対策は、1)生活の安全保障・物価高への対応、2)危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現、3)防衛力と外交力の強化の3本柱で構成される。

第1の柱については、「物価高の影響を地域の実情に応じてきめ細かく緩和する対策を講じる」とし、自治体が使途を柔軟に決められる「重点支援地方交付金」を拡充して、消費者支援のプレミアム商品券、マイナポイント、おこめ券、食料品クーポンの配布、学校給食費の支援などを推奨する。

重点支援交付金の活用ではこの他に、中小企業の賃上げや設備投資を促す環境を整備する。黒字転換の見込みが立たず賃上げ税制を使えない中小企業の処遇改善を行う。自治体が民間に発注する事業についても、重点支援交付金を使って物価上昇に応じた単価の見直しを促す。

さらに物価高対策としては、ガソリン及び軽油引取税の軽減税率廃止、厳冬期の電気・ガス料金補助「家計・事業者のエネルギーコスト負担の軽減策」を実施する。

経済対策は、1)生活の安全保障・物価高への対応、2)危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現、3)防衛力と外交力の強化の3本柱で構成される。

第1の柱については、「物価高の影響を地域の実情に応じてきめ細かく緩和する対策を講じる」とし、自治体が使途を柔軟に決められる「重点支援地方交付金」を拡充して、消費者支援のプレミアム商品券、マイナポイント、おこめ券、食料品クーポンの配布、学校給食費の支援などを推奨する。

重点支援交付金の活用ではこの他に、中小企業の賃上げや設備投資を促す環境を整備する。黒字転換の見込みが立たず賃上げ税制を使えない中小企業の処遇改善を行う。自治体が民間に発注する事業についても、重点支援交付金を使って物価上昇に応じた単価の見直しを促す。

さらに物価高対策としては、ガソリン及び軽油引取税の軽減税率廃止、厳冬期の電気・ガス料金補助「家計・事業者のエネルギーコスト負担の軽減策」を実施する。

「危機管理投資」を先行実施し防衛費を積み増す

第2の柱であり危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現に向けては、(1)経済安全保障の強化、(2)食料安全保障の確立、(3)エネルギー・資源安全保障の強化、(4)防災・減災・国土強靱(きょうじん)化投資の拡大、(5)先端化学技術の開発支援など未来を切り開く投資の拡大、の5分野を柱に据えた。

全体の成長戦略は来夏に向けて策定するが、「先行的かつ集中的に取り組みを強化する」として一部の事業を経済対策の中で先行実施する。

第3の柱である防衛力の強化を巡っては、防衛費をGDP比2%に引き上げる時期について2027年度から25年度中に前倒しする。

それ以外に、日米関税交渉で合意した5500億ドル(約80兆円)の対米投資の実行に向けて、日本企業向けの出資、融資、融資保証を担う政府系金融機関の国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)に対して財政支援を行う。

米国の関税引き上げによる悪影響を受ける中小企業に対しては、日本政策金融公庫の融資制度「セーフティネット貸付」の利用要件を緩和して資金繰りを支える。売上高が5%以上減少した場合などには金利の引き下げも実施する。

全体の成長戦略は来夏に向けて策定するが、「先行的かつ集中的に取り組みを強化する」として一部の事業を経済対策の中で先行実施する。

第3の柱である防衛力の強化を巡っては、防衛費をGDP比2%に引き上げる時期について2027年度から25年度中に前倒しする。

それ以外に、日米関税交渉で合意した5500億ドル(約80兆円)の対米投資の実行に向けて、日本企業向けの出資、融資、融資保証を担う政府系金融機関の国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)に対して財政支援を行う。

米国の関税引き上げによる悪影響を受ける中小企業に対しては、日本政策金融公庫の融資制度「セーフティネット貸付」の利用要件を緩和して資金繰りを支える。売上高が5%以上減少した場合などには金利の引き下げも実施する。

エネルギーコストの年間負担軽減は世帯当たり8,643円と試算

ガソリン及び軽油引取税の軽減税率廃止によって、消費税も含めてガソリン小売価格は平均で1リットル16.6円低下する見込みだ。これによって世帯平均のガソリン購入費負担は、年間5,393円軽減される計算となる。

電気・ガス補助金については、詳細は決まっていないが、今年1・2月に実施された同施策では、電気料金は月額▲2.5円/kWhなど、都市ガス料金 ▲10円/㎥引き下げられた。電気の使用量は2人以上世帯の全国平均電力購入数量(400kwh)を、ガスの使用量は一般家庭の都市ガスの平均使用量(30㎥)を想定した場合、電気・ガス補助金は月額1,300円程度になったと考えられる。

暖房のための電気・ガス需要が低下する3月分の補助金を1・2月の半分とすれば、3か月分の電気・ガス補助金の総額は、世帯当たり3,250円となる。

ガソリン及び軽油引取税の軽減税率廃止と電気・ガス補助金を合計して、年間8,643円の家計負担削減になると試算される(図表)。

電気・ガス補助金については、詳細は決まっていないが、今年1・2月に実施された同施策では、電気料金は月額▲2.5円/kWhなど、都市ガス料金 ▲10円/㎥引き下げられた。電気の使用量は2人以上世帯の全国平均電力購入数量(400kwh)を、ガスの使用量は一般家庭の都市ガスの平均使用量(30㎥)を想定した場合、電気・ガス補助金は月額1,300円程度になったと考えられる。

暖房のための電気・ガス需要が低下する3月分の補助金を1・2月の半分とすれば、3か月分の電気・ガス補助金の総額は、世帯当たり3,250円となる。

ガソリン及び軽油引取税の軽減税率廃止と電気・ガス補助金を合計して、年間8,643円の家計負担削減になると試算される(図表)。

図表 経済対策の概要とその経済効果試算

地方自治体任せの物価高対策に公平性の問題

政府は「重点支援地方交付金」を拡充し、消費者を対象にする支援策としてプレミアム商品券、マイナポイント、おこめ券、食料品クーポンの配布を行う考えだ。ただし、それを実施するかどうかを決めるのは、地方自治体に任される。そのため、住んでいる場所によって、個人がそうした支援策を受けられるかどうかが異なる。これは、平等の観点から問題が残るだろう。

政府は、地域の実情に合わせて柔軟に実施されるようにとこの仕組みを検討しているが、コメ、その他の食料品価格は全国でほぼ等しく上昇しており、個人が被る物価高の打撃については、地域差は小さい。この点から、地方自治体ごとの施策ではなく、国による一律の支援策とする方が国民に対して平等な対応となり、望ましいのではないか。

高市政権は、石破前政権が検討していた給付金を否定し、「重点支援地方交付金」を活用した物価高対策を検討している。給付金はばらまき、との批判を受けたことにも配慮し、地方自治体の判断に任せた一律ではない支援策とする考えなのではないか。しかしそうした施策は、地方への丸投げでもあり、国の責任回避とも映る。

政府は、地域の実情に合わせて柔軟に実施されるようにとこの仕組みを検討しているが、コメ、その他の食料品価格は全国でほぼ等しく上昇しており、個人が被る物価高の打撃については、地域差は小さい。この点から、地方自治体ごとの施策ではなく、国による一律の支援策とする方が国民に対して平等な対応となり、望ましいのではないか。

高市政権は、石破前政権が検討していた給付金を否定し、「重点支援地方交付金」を活用した物価高対策を検討している。給付金はばらまき、との批判を受けたことにも配慮し、地方自治体の判断に任せた一律ではない支援策とする考えなのではないか。しかしそうした施策は、地方への丸投げでもあり、国の責任回避とも映る。

経済効果は給付金と変わらない

また、給付金もプレミアム商品券、マイナポイント、おこめ券、食料品クーポンなどの支援策も、わずかな心理的な影響を除けば、経済効果には大きな違いはないと思われる。

一時的な給付金と同様に、支援額の25%程度の消費押し上げ効果にとどまると考えられる。使途を制限しない給付金は貯蓄に回る割合が高い一方、おこめ券などは使わなければ無駄になるためコメの購入に、食料品クーポンは食料品の購入に、プレミアム商品券、マイナポイントも商品・サービスの購入に使われるため、給付金よりも消費刺激効果が大きいと考えるのは誤解ではないか。

コメの購入におこめ券が使われ、食料品の購入に食料品クーポンが使われれば、そこで浮いたお金が貯蓄に回るだけのことだ。

プレミアム商品券が利用できるのは地域内の加盟店に限定されるため、他の支援策と比べて地域経済に与える効果は大きくなるが、日本経済全体に与える影響は同じである。

支援策の詳細な設計はまだ明らかでないが、ガソリン暫定税率廃止や電気ガス代補助金のように、広範囲な世帯を対象とするのであれば、巨額な財源が必要になる一方、物価高で特に生活が圧迫されている低所得層を十分に支援することができない、という点が大きな問題として残る。

(参考資料)

「物価高対応、地方向け交付金拡充=「おこめ券」想定、使途柔軟に―経済対策原案」、2025年11月11日、時事通信

「経済対策原案、厳冬期に電気・ガス代支援 地域商品券の発行も後押し」、2025年11月11日、日本経済新聞電子版

一時的な給付金と同様に、支援額の25%程度の消費押し上げ効果にとどまると考えられる。使途を制限しない給付金は貯蓄に回る割合が高い一方、おこめ券などは使わなければ無駄になるためコメの購入に、食料品クーポンは食料品の購入に、プレミアム商品券、マイナポイントも商品・サービスの購入に使われるため、給付金よりも消費刺激効果が大きいと考えるのは誤解ではないか。

コメの購入におこめ券が使われ、食料品の購入に食料品クーポンが使われれば、そこで浮いたお金が貯蓄に回るだけのことだ。

プレミアム商品券が利用できるのは地域内の加盟店に限定されるため、他の支援策と比べて地域経済に与える効果は大きくなるが、日本経済全体に与える影響は同じである。

支援策の詳細な設計はまだ明らかでないが、ガソリン暫定税率廃止や電気ガス代補助金のように、広範囲な世帯を対象とするのであれば、巨額な財源が必要になる一方、物価高で特に生活が圧迫されている低所得層を十分に支援することができない、という点が大きな問題として残る。

(参考資料)

「物価高対応、地方向け交付金拡充=「おこめ券」想定、使途柔軟に―経済対策原案」、2025年11月11日、時事通信

「経済対策原案、厳冬期に電気・ガス代支援 地域商品券の発行も後押し」、2025年11月11日、日本経済新聞電子版

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。