概要

原材料費や物流費の急騰による値上げが家計を圧迫しています。最近の値上げに負担を感じている消費者が、2023年6月末には86.3%まで上昇しています ※1 。価格高騰下においても自社商品を選んでもらうには、企業はどのようなマーケティングを行うべきなのでしょうか。

単に安いものを買うのではない「ROI意識」の高まり

消費に対する防衛意識が高まる中で、価格据え置きを宣言した大手スーパーのPB商品がシェアを伸ばしたり、ディスカウント店が人気を集めたりするなど、「安さ」が支持されているのは事実です。ただし、その一方で、「ヤクルト1000」など価格以外の要素で商品がヒットしたり、時間当たり数万円もの個室サウナが注目されたりする例もあり、単に安いものを選んでいるわけではなく「“ROI”意識」を高め、本当に自分にとって必要なものかどうかを判断して消費を行っています。

注)ROI:投資効率、費用対効果

「コスパ」は本来費用対効果を意味するものの、世の中的には「お手頃なもの」というニュアンスが強く持たれている。今回のテーマでは、単に安いものではなく、本当の意味での費用対効果を強調したく、やや大げさではあるがあえて”ROI”と表現している。

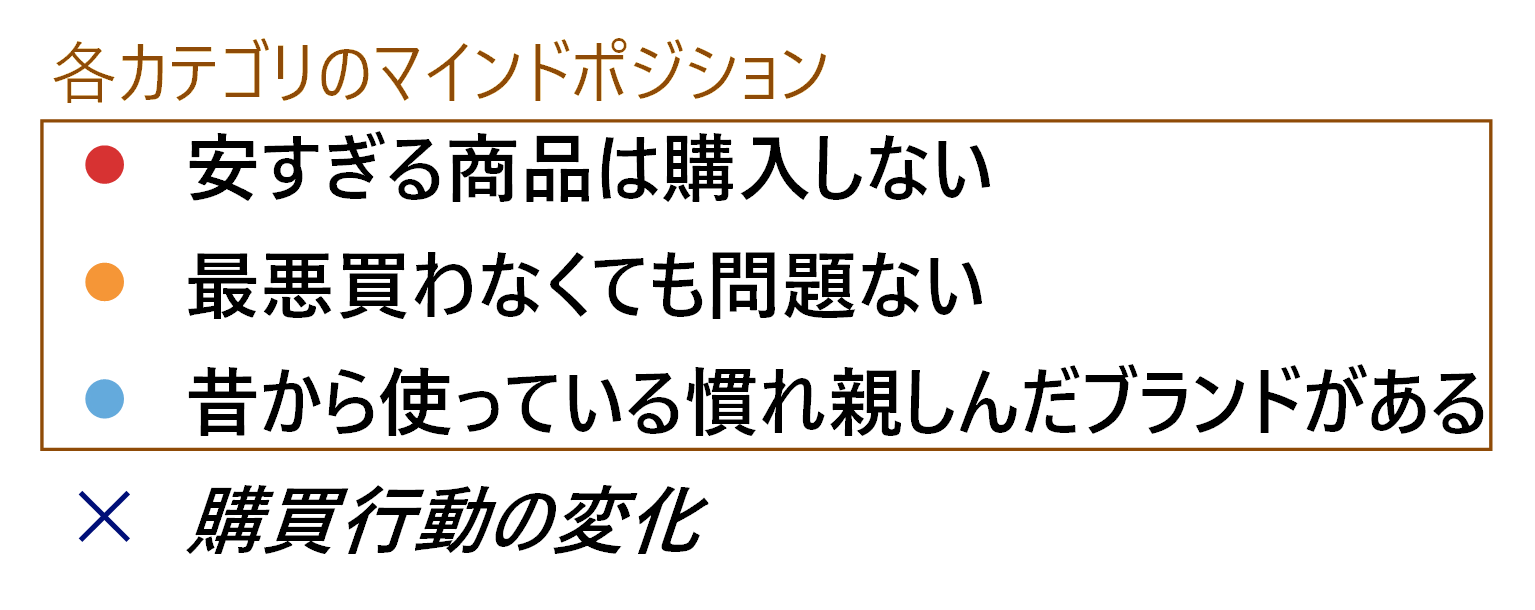

商品カテゴリで異なる消費者の「マインドポジション」

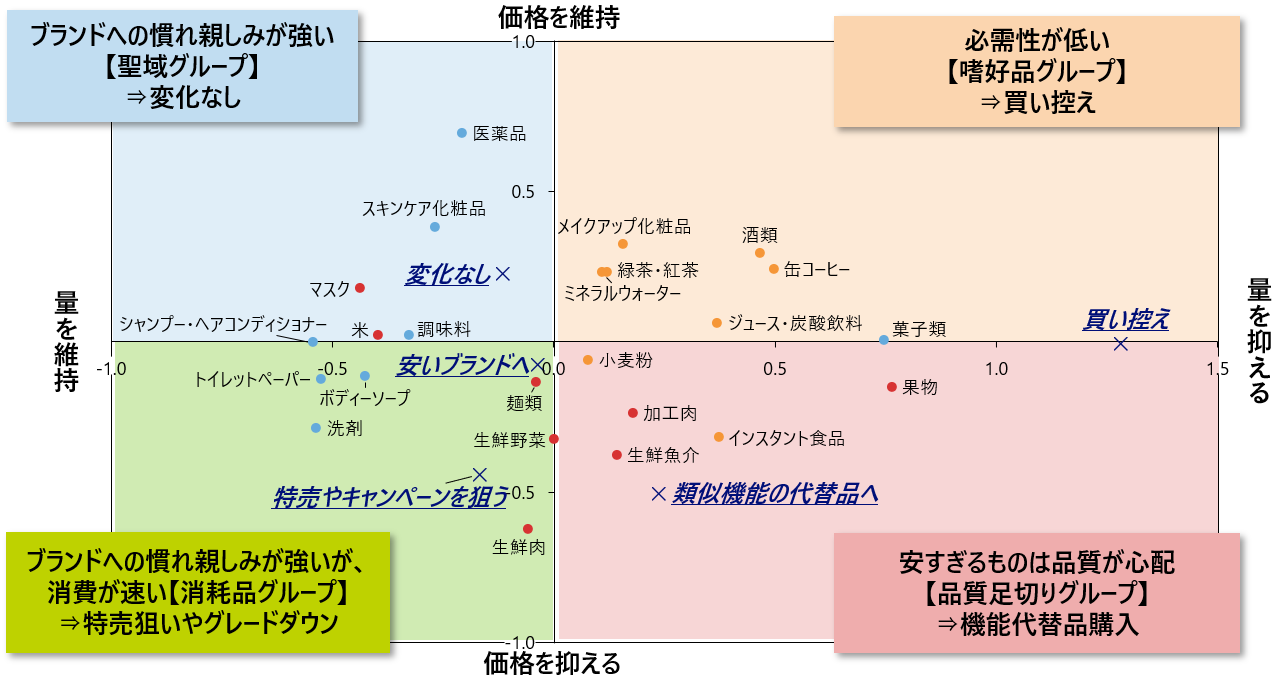

買い物における消費者の考え方や行動は、商品のカテゴリによって異なります。それを私たちは「マインドポジション」と呼んでいます。1つめはブランドへの慣れ親しみが強い「聖域グループ」(医薬品やスキンケア化粧品など)で、価格高騰下においても購買行動が変化しにくいです。2つめはブランドへの慣れ親しみが強いものの消費スピードが速い「消耗品グループ」(トイレットペーパーや洗剤など)で、価格が高騰すると特売やキャンペーンのタイミングを狙って買われたり、より安価なブランドの商品が選ばれたりする傾向があります。3つめは「嗜好品グループ」(菓子や飲料など)で、「最悪買わなくてもいい」とみなされ、価格高騰下で最も買い控えが起きやすいグループです。4つめの「品質足切りグループ」(生鮮品や加工肉など)は安すぎると品質が不安視されることから、価格高騰下では類似機能を持つ代替品が買われるようになります( 【データ1】 )。このように、商品のカテゴリによって購買行動の変化に違いがあることがわかります。

【データ1】

カテゴリ別価格高騰下での購買行動の変化

(食料品・日用品)

注)商品と購買行動の変化の関係をコレスポンデンス分析で表現。各象限のグループ名は、各カテゴリの普段の買い物における考え方や行動からNRIが付与。

出所)NRI Insight Signal調査(関東一都六県在住の生活者を対象としたWeb調査、2022年8月27日調査)

自社商品が「値上げに耐えられるか」を知るには

「自社商品の価値(ブランド・ベネフィット)に鑑み価格改定の是非をどう考えるのか」「売上に対する自社商品の値上げと外部要因の影響の大きさはどの程度か」という価格高騰下における企業の代表的な悩みについて、NRIは2つのアプローチを提案します。

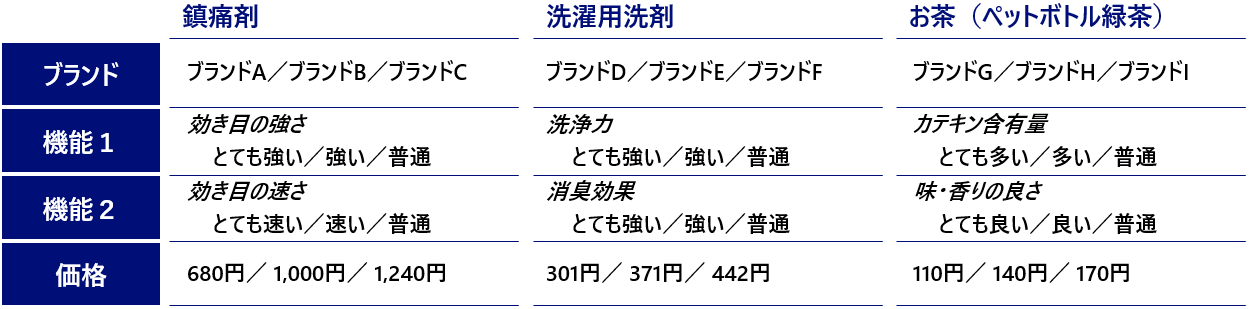

(1)コンジョイント分析を用いたアプローチ

コンジョイント分析とは「ブランド」「機能」「価格」などの商品属性が、購入の意思決定にどのくらい寄与しているかを測る方法です。今回は、 【データ2】 の内容で、「鎮痛剤」「洗濯用洗剤」「お茶(ペットボトル緑茶)」について商品属性を組み合わせた仮想的な商品を並べて、各商品を何番目に買いたいかをアンケートで聴取しました。その結果から、各属性のレベルに応じた魅力度や購入意向への寄与度を算出しました。

マインドポジション上聖域グループに属する鎮痛剤の場合、「価格」と並んで「ブランド」の寄与度が高い結果となりました。また、当該カテゴリの中でブランドの魅力度が最も高いブランドAのみを20%値上げした場合の売上シミュレーションを行ったところ、Aの売り上げは下がらない見込みとなりました。

一方で、「価格」の寄与度が高いお茶(ペットボトル緑茶)の場合には、強いブランドでも値上げによって売り上げの低下が起こり、価格競争になりがちです。このように、カテゴリでの価格要素の寄与度や自社ブランドの強さを分析し、値上げを行った場合のシミュレーション結果から戦略を策定することが重要です。

【データ2】

今回の調査でブランド別に設定した商品属性、機能の水準等

注)調査時には、「ブランドA」などには実在のブランド名を提示して聴取。

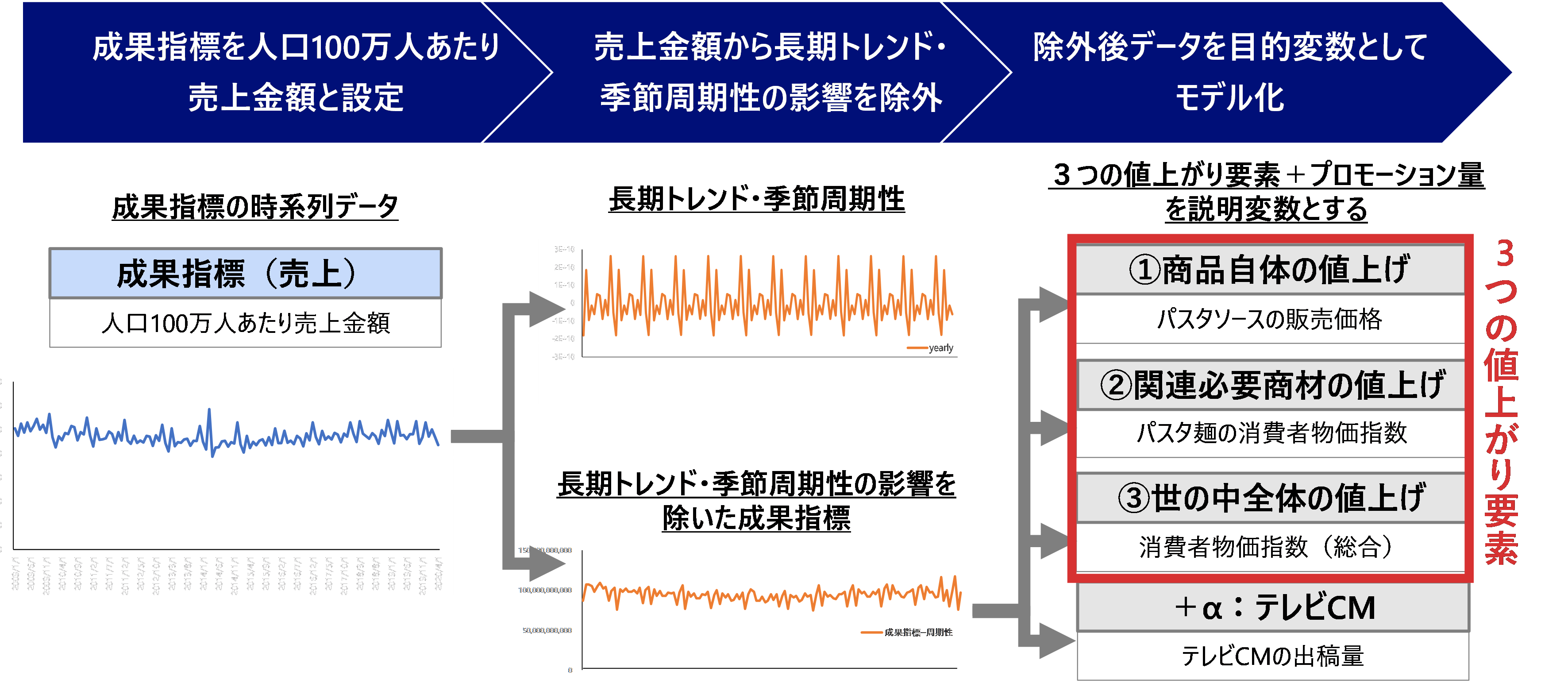

(2)時系列分析によるアプローチ

時系列の売上データから長期トレンドや季節周期性の影響を除外した上で、「商品自体の値上げ」「関連必要商材の値上げ」「世の中全体の値上げ」のうちどの値上がり要素が最も売り上げに影響しているかを分析します。

例えばあるパスタソースの売上金額が、2022年2月の値上げ時に減少したとしましょう。これについて時系列分析を施したところ、売上金額の減少に最も影響が大きいのは「商品自体の値上げ」でしたが、パスタ麺などの「関連必要商材の値上げ」の影響も少なくないことがわかりました。

値上げをする場合でも、どの値上がり要素の影響が大きいかによって、とりうる施策は異なります。商品自体の値上げの影響が最も大きい場合は、値上げによって競合への離脱が起こりやすいと予想されます。その場合には、離脱を一時的なものに食い止め、顧客を取り戻すべく、ROIを高める手立てが必要です。例えばブランドへの愛着やベネフィットの再認識を促す、ミニサイズ商品などで見かけ上の価格を下げるなどの対応が考えられます。また、関連必要商材の値上げの影響が大きい場合には、商品の使い方・用途のバリエーションを増やし、新たなニーズを創造することが有効です。掲載した以外にも関連データを多数ご用意しています。ぜひ資料をダウンロードしてご参照ください。

【データ3】

時系列分析による、値上がり要素の分解イメージ(あるパスタソース事例)

-

※1

出所)NRIInsight Signal調査(関東一都六県在住の生活者を対象としたWeb調査、2022年8月27日、2022年10月29日、2023年6月24日調査)

プロフィール

-

高橋 弓子のポートレート 高橋 弓子

マーケティング戦略コンサルティング部長

2002年にNRIに入社。

専門はマーケティング戦略、広告宣伝、消費者行動、データサイエンス等。流通・小売、金融をはじめ、幅広い業界のマーケティングサービス支援を手がけている。また、官公庁のコミュニケーション戦略にも携わっている。NRI認定データサイエンティスト。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。