概要

ポストコロナとなる2023年においてインバウンドの延べ宿泊者数が過去最高水準に達した。一方で、宿泊者数の大都市圏

1

への集中がコロナ以前よりも進んでおり、インバウンド関連産業による経済効果が大都市圏以外の地域には十分に波及していないことが課題となっている。

インバウンドの地方誘客には直接的なマーケティング活動のほか、「アゴ・アシ・マクラ(飲食施設・交通手段・宿泊施設)」の充実や、多言語対応等の環境といった訪問者を受け入れる地域としてのインフラの整備が求められる。こうした取り組みの実現には「地域の何がインバウンド誘客の要因たりえるのか」「インバウンド増加が地域に何をもたらすか」というインバウンド誘客の要因と影響の関係を正しく理解することが必要である。

一方でインバウンドの地域への誘客の取り組みとその成果としての活性化は、地域ごとの個別性が高いゆえ、事例分析から定性的な示唆を抽出することでその関係として理解されてきていることが多いのが現状である。

本コラムでは、多くの地方に共通する関係性を導くため、地方の中でもインバウンド宿泊数が多い地域とそうでない地域のデータ、具体的には地域の政策活動や観光関連産業(飲食サービス業・運輸業・宿泊業)に関する指標の分析を行った。その結果、明らかになったインバウンドと地域の関係性を踏まえて、求められる取り組みを提言する。

インバウンド関連産業の現状

訪日外客数

2

は2019年に3,188万人に達し、過去最高を記録した。その後、新型コロナウイルス感染症の流行による入国制限等により一時的に減少したものの、2023年には2,507万人を記録した。2024年6月時点では1,778万人に達しており、過去最高記録した2019年同期を100万人以上上回り、通年で過去最高の3500万人程度に達すると見込まれている。

また、2023年における外国人延べ宿泊者数およびインバウンドの消費額は過去最高を記録しており、インバウンド関連産業

3

は成長産業としての地位を確立しつつある。

4

一方で、東京都、大阪府、京都府など上位10都道府県を除く、地方部(その他の県)でのインバウンドによる消費活動は全体の10%にも満たない。同様に、宿泊先についても東京都、大阪府、京都府など上位7都道府県に約8割が集中している。こうしたインバウンド消費額等の上位偏在傾向はコロナ禍を経てさらに強まっており、京都などにおけるオーバーツーリズムへの対策とともに、地方誘客の実現が課題として大きくなっている。

インバウンドと経済・観光業の関係性分析

本章では、各種公的統計を用いインバウンドと地域経済の関係性を考察した。

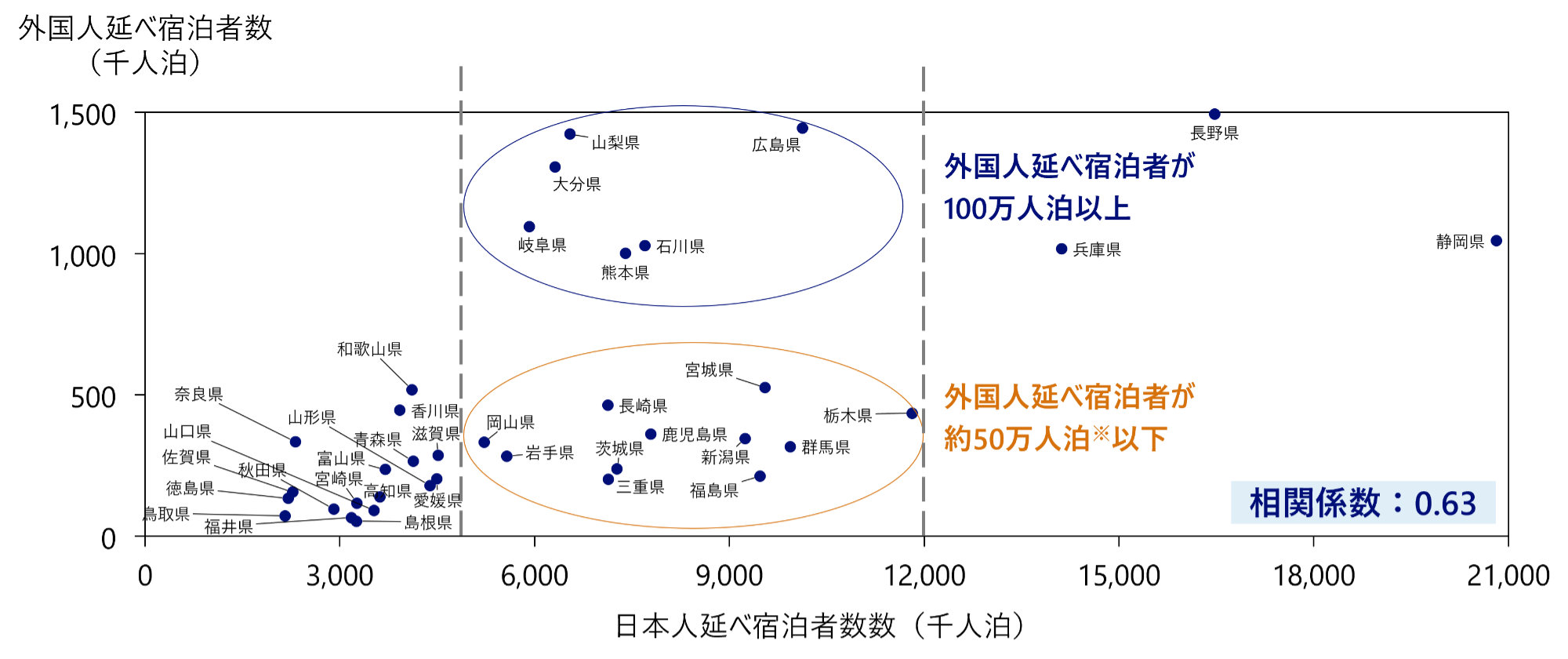

まず、都道府県別に日本人延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を見ると、2023年において、両者は正の相関を持つことが分かる。

一方で、訪“地方”外国人の分析の観点から、大都市圏および北海道・沖縄県を除いた、日本人延べ宿泊者数が500万人泊~1,200万人泊の17県に着目した。その結果、外国人延べ宿泊者数が100万人泊/年以上の6県(広島県、山梨県、大分県、岐阜県、石川県、熊本県)と50万人泊/年以下の11県(岩手県、宮城県、栃木県、新潟県、福島県、三重県、群馬県、鹿児島県、長崎県、茨城県、岡山県)の二群に大きく分かれていることが分かる。

地方部における日本人延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数(2023年)

出所)観光庁「宿泊旅行統計調査」よりNRI作成

- 宮城県の外国人延べ宿泊者数が約53万人であるため、約50万人泊と表記した

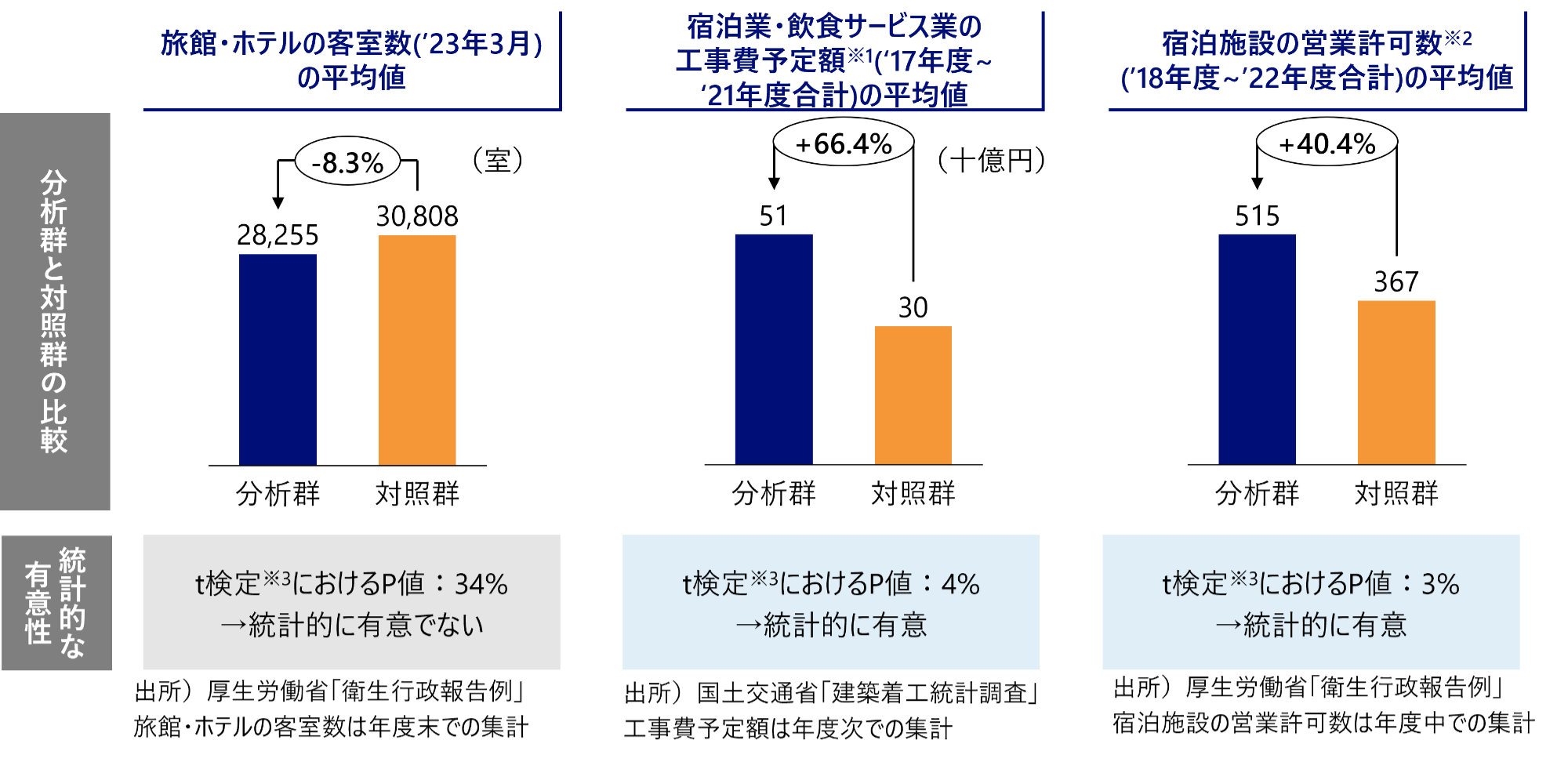

そこで、本調査では外国人延べ宿泊者数が100万人泊以上の6県(分析群)と50万人泊規模以下の11県(対照群)について、経済指標および観光業と密接に関わる指標(政策、交通、宿泊)を比較して、外国人延べ宿泊者数と地域経済の関係性を分析した。

結論として、有意な差があった指標は①宿泊業・飲食サービス業に対する工事費、②宿泊施設の営業許可数、③海外の主要OTA(Booking.com)の登録宿泊施設数の3指標であった。

宿泊施設に関連する指標の比較分析①

-

※1

通常着工から開業まで1年から2年程度かかると想定し、2021年から直近5年間を活用した

-

※2

前年度までに開業した宿泊施設が影響を与えると想定し、2022年から直近5年間を活用した

-

※3

有意水準5%とした両側検定を活用した

宿泊に関する指標の比較分析の結果、宿泊施設の営業許可数や宿泊・飲食サービス業への工事費額は分析群の方が多いことが明らかになった。興味深いのは、宿泊の指標の中でも、旅館・ホテルの客室数といった既存ストックについては統計的に有意な差がない点である。すなわち、外国人延べ宿泊者数の増加は、既存施設の量ではなく新たな宿泊施設の開業やリニューアルといった新たな投資活動の活性化と相関していると言える。

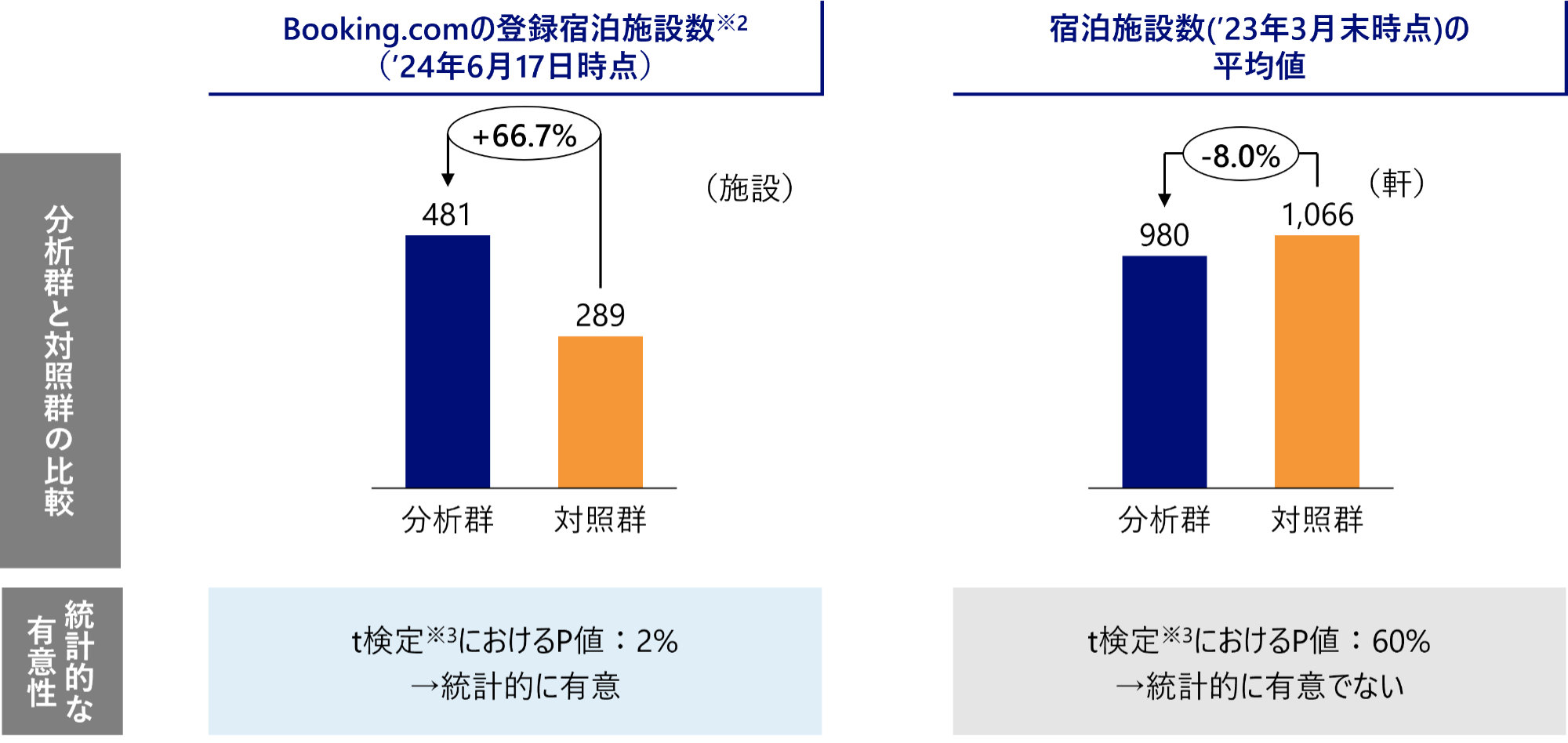

宿泊に関する指標の比較分析②

出所)Booking.com、厚生労働省「衛生行政報告例」よりNRI作成

-

※1

OTA(オンライン・トラベル・エージェンシー)とはインターネットのみで旅行商品取引を行う旅行会社・旅行サービスの通称

-

※2

6月17日時点での7月15日~7月16日の大人2人一泊の検索結果数をカウントした

-

※3

有意水準5%とした両側検定を活用した

また、分析群においては、海外OTAの登録施設の多さが表す通り、インバウンドにリーチできる媒体に対する積極的なプロモーション活動を行っている点も興味深い。一般的に海外OTAは取扱手数料が高いため、投資体力がある宿泊事業者が多いことの現れとも言える。

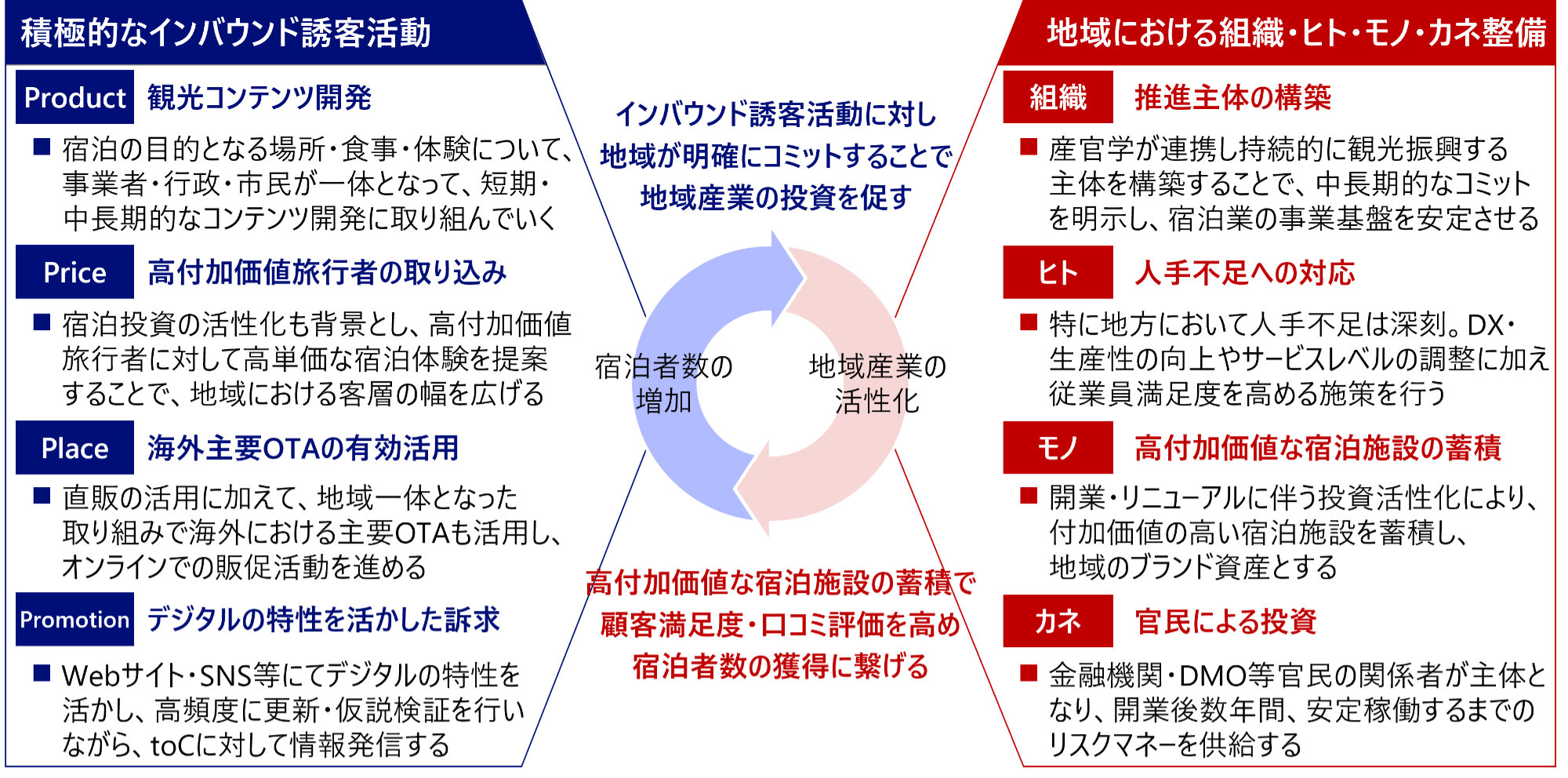

以上の統計分析を踏まえると、外国人延べ宿泊者数の増加と宿泊施設・飲食サービス業の投資増加は相互に好循環を形作っていると考えられる。具体的に言えば、外国人延べ宿泊者数の増加は、その需要に応える形で地域における宿泊施設や飲食施設の開業・リニューアルを喚起し、そうして蓄積された付加価値の高い宿泊施設や飲食施設がインバウンドを惹きつける魅力となっているのだ。

地域に求められるもの

前項までの分析により、外国人延べ宿泊者数の多い地方では、宿泊業・飲食サービス業への積極的な投資が見られ、そのことが各施設の高付加価値化につながって外国人延べ宿泊者数の増加につながるという循環が生じていることが示唆された。本項では、こうした循環を生じさせるために、地域においてどのような取り組みが重要であるかを整理したい。

インバウンドの地方誘客を実現するためには一般的なマーケティングの4Pそれぞれでコンテンツ開発(Product)、高付加価値化(Price)、海外OTA活用(Place)

5

、デジタル活用(Promotion)といった取り組みを、地道に確実におこなっていくことにより、宿泊施設に対する宿泊者数増加ポテンシャルを高めておくことが必要である。

そのうえで、宿泊業を地域の機能・産業として蓄積し継続的な成長を実現していくためにそうした活動を主導する組織(DMO等)を構築し、そのもとで人材の確保、蓄積(ヒト)、宿泊施設の蓄積(モノ)、地域における投資(カネ)を実現していくことが有効である。その典型的なアウトプットとして外資系ブランドホテルの立地が地域へのインバウンド増など正の影響をもたらしていることなどを以下の例などから見てみたい。

別府市では2017年に県内初となる大手外資ホテルチェーンIHG Hotels&Resortsのメインブランドに該当するインターコンチネンタルホテル別府の開業と前後して、海外での知名度が向上した結果、宿泊施設増加と、商業地の公示地価も上昇が毎年見られた。そうした好況の背景には、長く地域の魅力を磨き続けてきた観光協会の取り組みに加え、2017年に市が資金拠出して設立した一般社団法人B-biz LINKの活動が挙げられる。当法人は、いわゆる観光コンテンツの企画開発に加え、それを地域内での事業活性化につなげる地域ビジネスプロデュースの活動、さらにBeppu International Plaza(BIP)という外国人滞在強化の活動、という3つを行政、事業者、金融機関を中心としたメンバーで包括している点が特徴となっている。これらの取り組みは、地域としての中長期的なコミットを示すことにもつながり、外資系ホテルブランドが地方立地するうえでの課題となるマーケットの安定性や成長性を担保する重要なインバウンド受け入れの土壌といえる。

産官学の一体となった地域における観光誘客と、地域産業の活性化に取り組む組織としては、同様に2016年に設立されたせとうちDMO(一般社団法人せとうち観光推進機構と株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション)が挙げられる。

せとうちDMOは、瀬戸内海と700に及ぶ島々の生活、文化を資源とみなし「せとうちブランド」として確立することによる地域経済活性化を目的として設立された組織である。瀬戸内海に面する7県(兵庫県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県)が協力して設立された。ここではその広範な活動のうち、外資系ホテルの誘致とインバウンド増加に向けた役割を簡単に紹介したい。

せとうちDMOの重要な役割の一つが、開業後数年の安定稼働までの間のリスクテイクにある。すなわち、大都市と異なり海外での知名度が低い地方都市に外資系ホテルブランドが立地するにあたっては、どうしても開業後は需要が安定しない。そのため、国内に顧客基盤を有する内資系ブランドと比較すると、開業数年期間のリスクをとる資本性資金を手当てすることがより強く求められる。そこで、せとうちDMOでは、瀬戸内ブランドコーポレーションやひろぎんキャピタルなどの地域のステークホルダーでこうした資本性資金を提供することで、外資系ホテルブランドを誘致し、外国人宿泊者数の継続的な増加に大きな役割を果たしている。

このように、地域におけるインバウンドを増加させ、地域経済の活性化を実現するためには、良質な宿泊施設の蓄積を実現する推進主体を地域のステークホルダーが協力して作り上げていくことが有効である。

むすび

本稿では、2024年8月現在において日本へのインバウンド(訪日外客)の急増が、大都市圏に集中し一部でオーバーツーリズムによる負の状況をもたらしている一方で、まだまだ訪“地方”外国人が少ないことに対し、その解決に向けた打ち手のヒントを明らかにする目的で作成した。国の観光立国推進閣僚会議でも出されている諸々の打ち手を一部でも定量的に分析し、その具体化により効果を実現、実感するための取り組みを整理したものである。

(なお、定量的な分析の結果や本稿でも紹介した事例についてはダウンロード版の資料にて詳述している。是非フルバージョンの資料もご覧いただきたい)

今後も引き続き、訪“地方”外国人の増加による地域への好影響をどう実現していくべきか、継続的に検討、発信していく予定である。

-

1

大都市圏とは一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)、愛知県、大阪府、京都府、福岡県を指す。

-

2

「訪日外客統計」日本政府観光局(JNTO)

-

3

本稿では、観光業のほか、宿泊業・飲食業・小売業・交通業といったインバウンドに関わる業種を広く指す言葉として使用している。

-

4

実際に2024年7月19日の観光立国推進閣僚会議にて国立公園で民間を活用した魅力の向上、訪日消費の拡大につなげることを岸田首相が表明するなど注目が成長領域としての注目が高まっている。

-

5

一方で、Booking.comでは入金遅延問題が生じたことがある(Booking.comからの入金が遅延したことについて、未払いの被害を受けた8都府県の宿泊施設らが2023年10月20日に損害賠償請求を提訴した問題)。海外OTAが有効に活用されるためには、宿泊施設側だけでなく、こうした運営上のリスクを排除するOTA事業者側の環境整備も必須である。

プロフィール

-

持丸 伸吾のポートレート 持丸 伸吾

コンサルティング事業本部 アーバンイノベーションコンサルティング部

1995年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了後、野村総合研究所入社。

官公庁の民活検討調査、地方公共団体の都市計画マスタープラン、観光振興計画などの策定業務、民間企業の新規事業評価立ち上げ支援業務、PPP・PFI事業のアドバイザリー業務などを経て、インフラ・不動産の開発・運営、旅行・観光振興にかかわるデジタルの活用や新規事業の実行支援等に従事。 -

浅井 雄大

-

鳥居 真実子

-

山本 拓海

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。