概要

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に取り組む先進企業を表彰する「SX銘柄」が経済産業省及び株式会社東京証券取引所によって創設され、2024年4月、初年度の選定企業15社が発表された。企業の発表と同時に公表された「SX銘柄レポート2024」は、選定企業の取組のみならず、評価委員による企業毎の評価や応募企業全体の分析結果が紹介されており、日本企業の取組状況やSX実現の要諦を読み取ることができる。当コラムでは、レポートを通じて確認された、日本企業全体が陥りやすいSX実践に向けた問題点や課題、その解決の糸口について、「SX銘柄2024」の事務局を務めた経験を踏まえつつご紹介したい。

SX銘柄の考え方

2024年に創設されたSX銘柄は、SXを通じて持続的に成長原資を生み出す力を高め、企業価値向上を実現する先進企業群を選定し、価値創造経営を進める日本企業の象徴として示すことを目指す制度である。

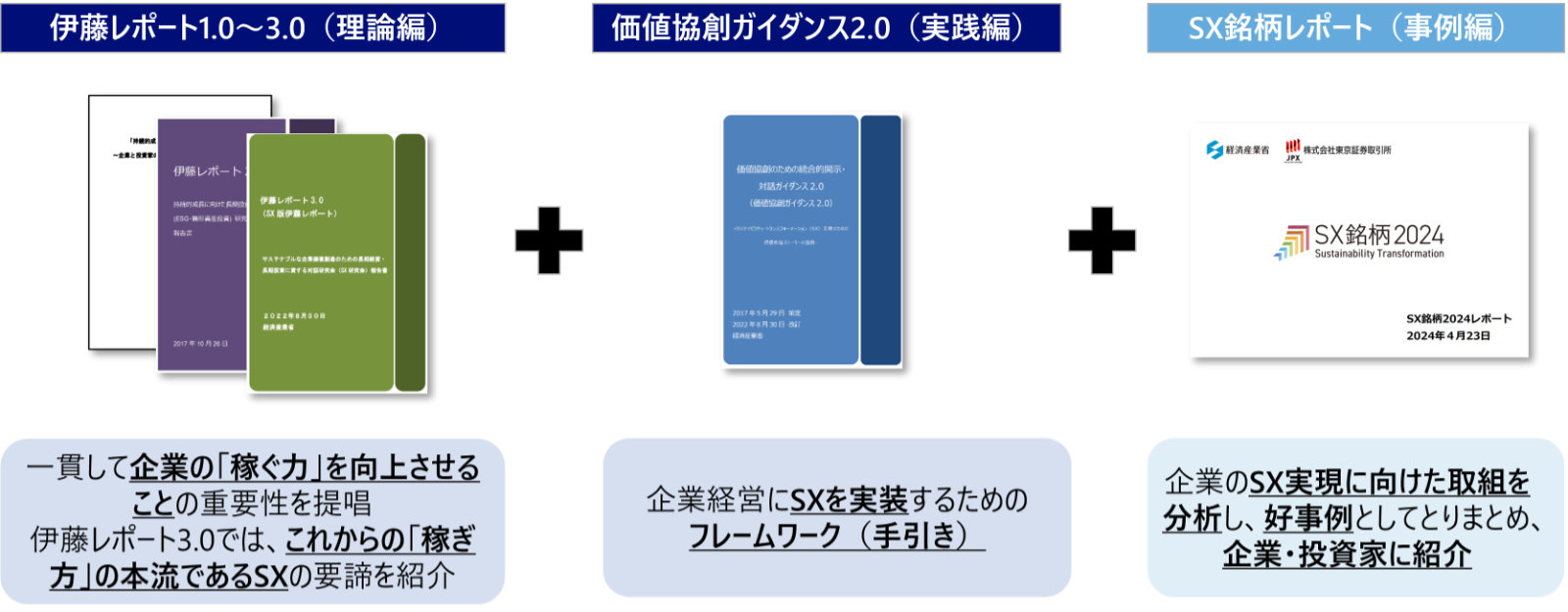

企業選定の考え方は、持続的な企業価値の向上やSX経営の重要性を提唱した「伊藤レポート3.0(以降、伊藤レポート)」及び、SXを実現するためのフレームワークとして公表された「価値協創ガイダンス」に基づいている。そのため、当制度における企業の評価結果から、日本企業のSX経営の実態を読み解くことができる。(図1 伊藤レポート及び関連資料の位置づけ)

当コラムでは、当制度の内容を取りまとめた「SX銘柄2024レポート」を参考に、応募企業全体の評価分布から導出される日本企業におけるSX実践の実態や問題点を挙げる。更にSX銘柄2024の事務局を務めた当社が読み解くSX実現の阻害要因や課題、また、それらを克服する取組の方向性として選定企業の実践事例を紹介する。

図1 伊藤レポート及び関連資料の位置づけ

出所)経済産業省(2022年8月)「伊藤レポート3.0」、(2022年8月)「価値協創ガイダンス2.0」、(2024年4月)

「SX銘柄2024レポート」

事業機会としてのマテリアリティの特定

伊藤レポートにおいて、SXとは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと及びそのために必要な経営・事業変革、であり、「同期化」とは、社会の持続可能性に資する価値提供を通じた自社の稼ぐ力の向上・更なる価値創出の実現であるとしている。同期化を実現するためには、企業がどの社会課題に対して価値を提供するのかが経営判断として重要になると価値共創ガイダンスにおいて言及されている。

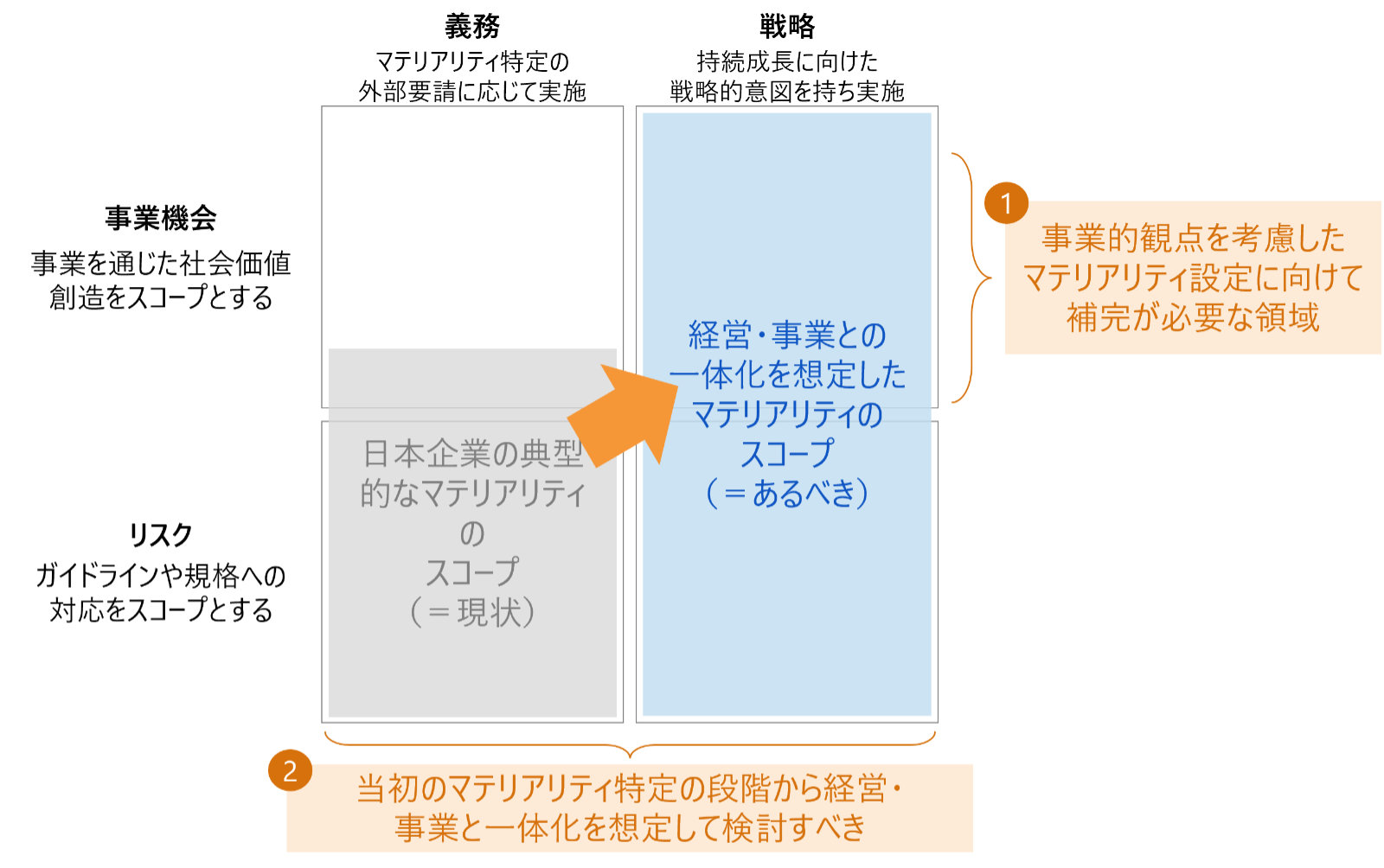

しかし、SX銘柄2024において、「重要課題の特定に際して、リスクと事業機会の両面から分析している」と評価された企業は応募企業全体の47%に留まっていた。両面から分析していない場合、一般的にもその多くが事業機会側の分析ができていない企業であると言える。重要課題(マテリアリティ)が特定されていても、事業継続のリスクとなりうるものやステークホルダーから対応を要請されているものが重視されており、SX経営の前提となる、価値を提供する事業機会の対象としての社会課題は、多くの企業のマテリアリティから漏れていることが懸念される。

その原因について、当社としては、マテリアリティ特定プロセスにおいて事業・経営の観点を踏まえた議論が不足していることではないかと考えている。マテリアリティ特定におけるリスク領域の課題のリストアップや優先順位付けには、国際的な開示要請やガイドライン、ESG格付け機関の評価等を参考にすることが一般的になっている。一方、機会領域については、客観的な根拠や判断指針が明確に存在せず、自社の事業内容や自社を取り巻く社会環境からのみ答えを導出することができる。そのためには、自社の事業内容や経営状況を良く把握する人物、時に経営層を巻き込みながら、サステナビリティ・ESG領域に閉じることなく十分な議論の上で事業機会となりうる社会課題を見出す必要がある。

SX銘柄選定企業である日本航空株式会社は、マテリアリティ特定プロセスにおいて、自社グループにとっての重要度分析のために、事業による社会的・経済的価値の創造のあり方について1年近く経営陣の中で議論され、最終的なマテリアリティは取締役会の承認を得て確定された。

図2 SX推進に必要なマテリアリティ検討領域の変化

ビジネスモデルの構築・変革につながる目指す姿の明確化

価値共創ガイダンスでは、重要課題を踏まえ、どのように社会に価値を提供することで企業価値を向上していくかという「目指す姿」を、長期ビジョンとして策定することが望ましく、長期ビジョンに基づき、長期的かつ持続的な価値創造の基盤となるよう自社のビジネスモデルを構築ないし変革することが求められる、とされている。

しかし、「目指す姿をもとに、長期的・持続的な企業価値の基盤となるビジネスモデルを設定している」と評価された企業はSX銘柄応募企業全体の30%に留まっている。

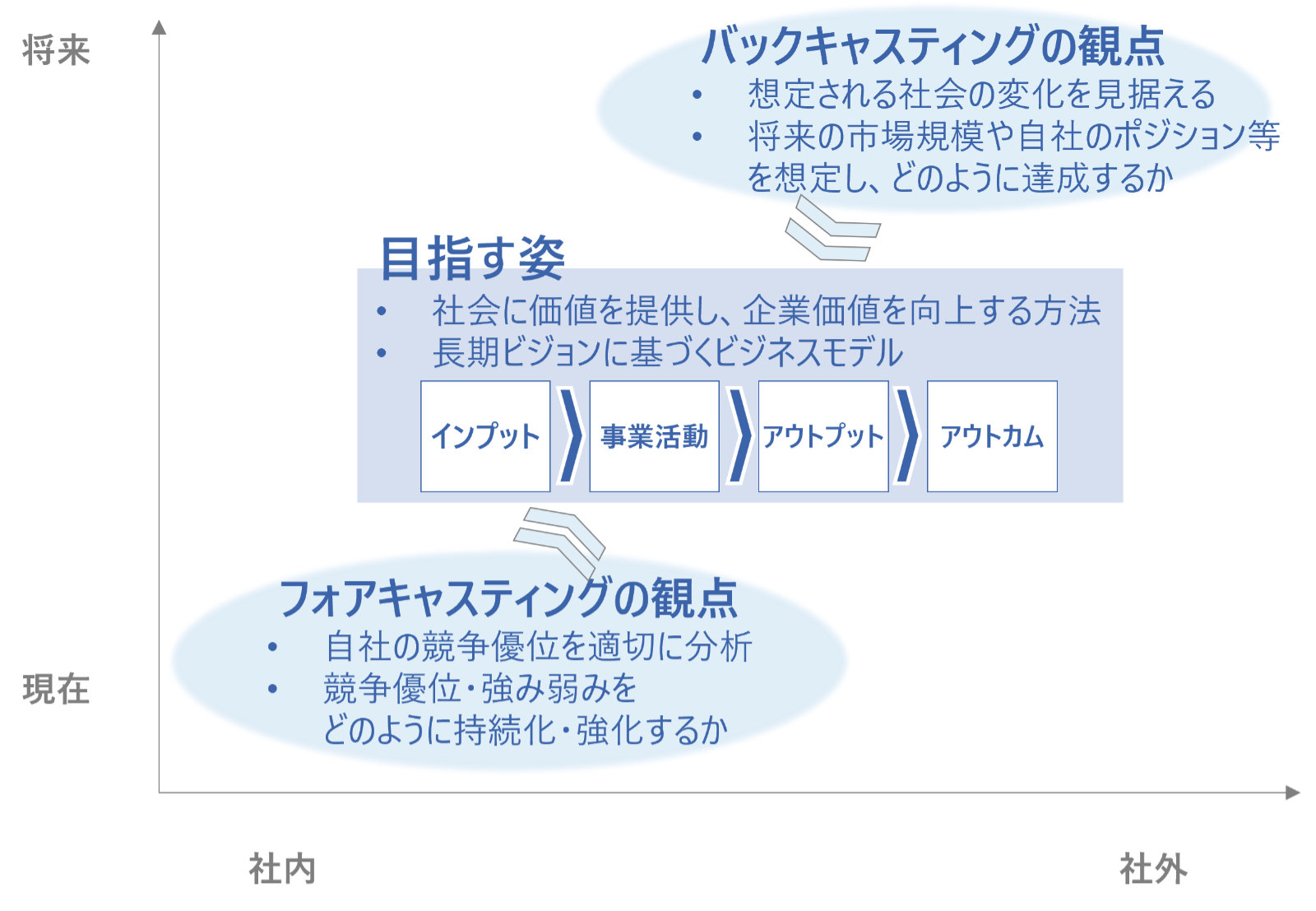

当社としては、目指す姿に基づくビジネスモデルを構築するには、目指す姿自体が、持続的な企業価値向上への期待が呼び起こされ、その上で実効性も担保されたものであることが重要である、と考えている。伊藤レポートでは、SXの実現に向けて、第一に社会のサステナビリティも踏まえつつ、自社が長期的に目指す姿を明確化することが重要である、と述べられている。目指す姿の設定に際しては、「フォアキャスティング(現在の自社の競争優位・強みを将来に向けてどのように持続・強化するかという観点)」「バックキャスティング(社会の変化を見据え、将来市場における自社のポジショニング等を想定し、それを達成するためにどのような取組が必要かという観点)」の観点で検討することが有効であると価値共創ガイダンスで示されている。実際、上記観点を踏まえて目指す姿を設定している企業は、ビジネスモデルの構築・変革を実現している割合が高いことがSX銘柄の評価結果からも確認されている。

SX銘柄選定企業であるキリンホールディングス株式会社は、「長期経営構想キリングループ・ビジョン2027(KV2027)」において、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV先進企業となる」という目標を掲げ、この目指す姿をもとに、食領域・医領域、更に食と医を繋ぐヘルスサイエンス領域の規模拡大を図っている。まさに目指す姿をもとにしたビジネスモデル変革の実践であると言えるが、当社はKV2027の策定において、市場環境の変化や将来の自社のポジショニングを想定しており(バックキャスティングの観点)、また、キリングループ独自の強みであり続ける「発酵&バイオテクノロジー」を基盤として3つの事業領域を掲げている(フォアキャスティングの観点)。「フォアキャスティング」「バックキャスティング」の観点で検討した目指す姿であると言える。

図3 目指す姿明確化の考え方

出所)経済産業省(2022年8月)「価値協創ガイダンス2.0」よりNRI作成

価値創造ストーリーと整合的なKPIの設定

伊藤レポートでは、長期的な企業価値向上を実効的に推進するためには、戦略や価値観、マテリアリティと関連付けたKPIを設定することが有効であるとされている。しかし、財務情報と異なり、マテリアリティ等の非財務情報については、その状態を定量的に表すことが困難であり、KPIを設定できないケースも多い。「企業全体の価値創造に関連するKPIや企業独自のKPIを設定し、KPIを組織全体としての価値創造ストーリーの実現に向けて整合的に設定している」と回答している企業は、SX銘柄応募企業全体では、60%に留まっている一方、SX銘柄選定企業では、87%に及んでいる。

当社としては、非財務情報、特に事業を通じて創出する社会価値に関するKPI設定のためには、自社にとっての直接的な顧客だけでなく、最終的な需要家においてどのような社会・環境的な変化が及んでいるか(インパクト)を特定し、事業活動からインパクトに至るまでの経路の中で、定量化できる要素が無いか隈なく検討することが有効であると考えている。

SX銘柄選定企業である東京応化工業株式会社は、目指す姿(TOK Vision 2030)において、自社の事業によって解決を目指す社会課題を掲げているが、これらの課題に対して、自社の製品が半導体メーカーやデバイスメーカーにどのような価値をもたらし、更にこれらメーカーを通じてどのような社会的インパクトを創出できるか定量的に示している。社会的インパクトとして、「1年あたり交通事故死亡件数:3万件程度削減」「発展途上国に暮らす4百万人への情報・教育インフラの提供」等を掲げている。

終わりに

ここまで、多くの日本企業で共通して確認できる課題やその解決の方向性を挙げた。いずれについても共通して言えることは、自社の経営・事業の実態や通底する考え方を整理し、社会とのより良い接点を見出すための議論が重要ということである。今後当制度への応募を検討している企業には、是非意識していただきたい点である。野村総合研究所は、これらに対応する様々なソリューションを備えており(詳細は下記より資料をダウンロードしてご参照ください)、また、SX銘柄2024の事務局として銘柄選定の支援を行う中で、様々な企業における課題を把握し、その経験に裏付けられた個別化された伴走支援も可能である。サステナビリティ経営・SX推進・強化にご関心や課題をお持ちの企業ご担当者様はお気軽にご連絡ください。

プロフィール

-

市原 敏揮

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。