概要

近年、インドにおける企業の社会的責任(CSR)活動は、「善意による社会貢献」から「法に基づく社会投資」へと大きく舵を切っている。インドは世界で唯一、一定規模以上の企業に対して純利益の2%以上をCSR活動に支出することを義務付けている国であり、その制度設計や企業行動は他国とは異なっている。

本コラムでは、今後インド進出や社会貢献戦略の再設計を検討している企業の担当者に向けに、①インドにおけるCSR義務化制度の背景と制度的特徴、②実際の寄付の傾向と、日系企業を含む代表的なCSR事例、③CSRと並行し社会課題の解決策の一つとして注目を集めるインドの「インパクト投資」、最後に④日本企業がインドでCSRやインパクト投資を検討・推進する上での戦略的な考え方について述べる。

本コラムを通じて、単なる法令対応にとどまらず、CSRやインパクト投資を通じた企業成長戦略や持続可能性向上のヒントを得て頂ければ幸いである。

第1章 インドにのみ存在するCSR義務化制度の概要

インドでは、2013年に施行された会社法第135条により、一定基準を満たす企業に対して純利益の2%以上をCSR活動に充てることが義務付けられている。これは、世界で初めてCSRを法制化した事例で、日本や欧州の自主的取り組みとは大きく異なる。この制度は、企業の資源を国家的な社会課題の解決に活用する仕組みとして設計されている。

背景には、ヒンドゥー教における富の再分配思想や、マハトマ・ガンディーの受託者制度理論がある。CSR資金の使用用途は法律により厳格に制限されており、任意ではない。支出は、インド会社法の附則「Schedule VII」に定められた9分野(教育、医療、農村開発、環境、ジェンダー平等など)に限定されており、支出内容まで法律で明示されている点が、インド独自の制度的特徴である。

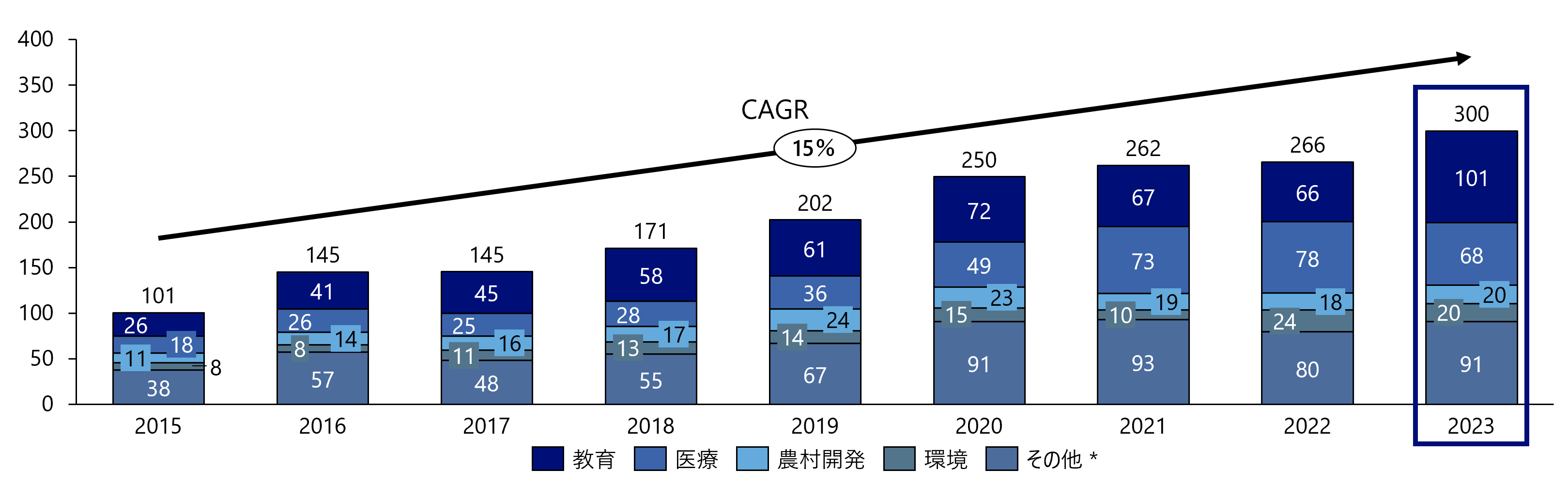

CSR義務化以降、企業のCSR支出は順調に拡大し、2015~2023年の年平均成長率(CAGR)は約15%に達した。新型コロナウィルス感染症が流行していた時期には、医療分野への支出が一時的に拡大したが、近年は教育や農村開発、環境保護など従来の分野への回帰傾向が見られる。特に教育分野は長年にわたり最大の支出先であり、2023年度には全体の33.6%を占めた。

CSR総支出額の分野別推移(2015年~2023年)

- 注) 「その他」には6分野を含む:①貧困・弱者支援、②女性・ジェンダー平等、③教育・技術育成、④環境・文化・衛生、⑤国家基金・安全保障、⑥不明・未記載。

出所 Ministry of Corporate Affairs, Government of India「National CSR Portal」よりNRI作成

また、2019年度には55.5%を占めていたCSR未実施企業は、制度強化を受けて2023年度には7.8%まで減少した。特に2021年以降、未使用資金の移管義務化や罰則制度が導入され、CSRは「形式的義務」から「実効性ある義務」へと変化した。

第2章 インド企業およびインド日系企業のCSR事例

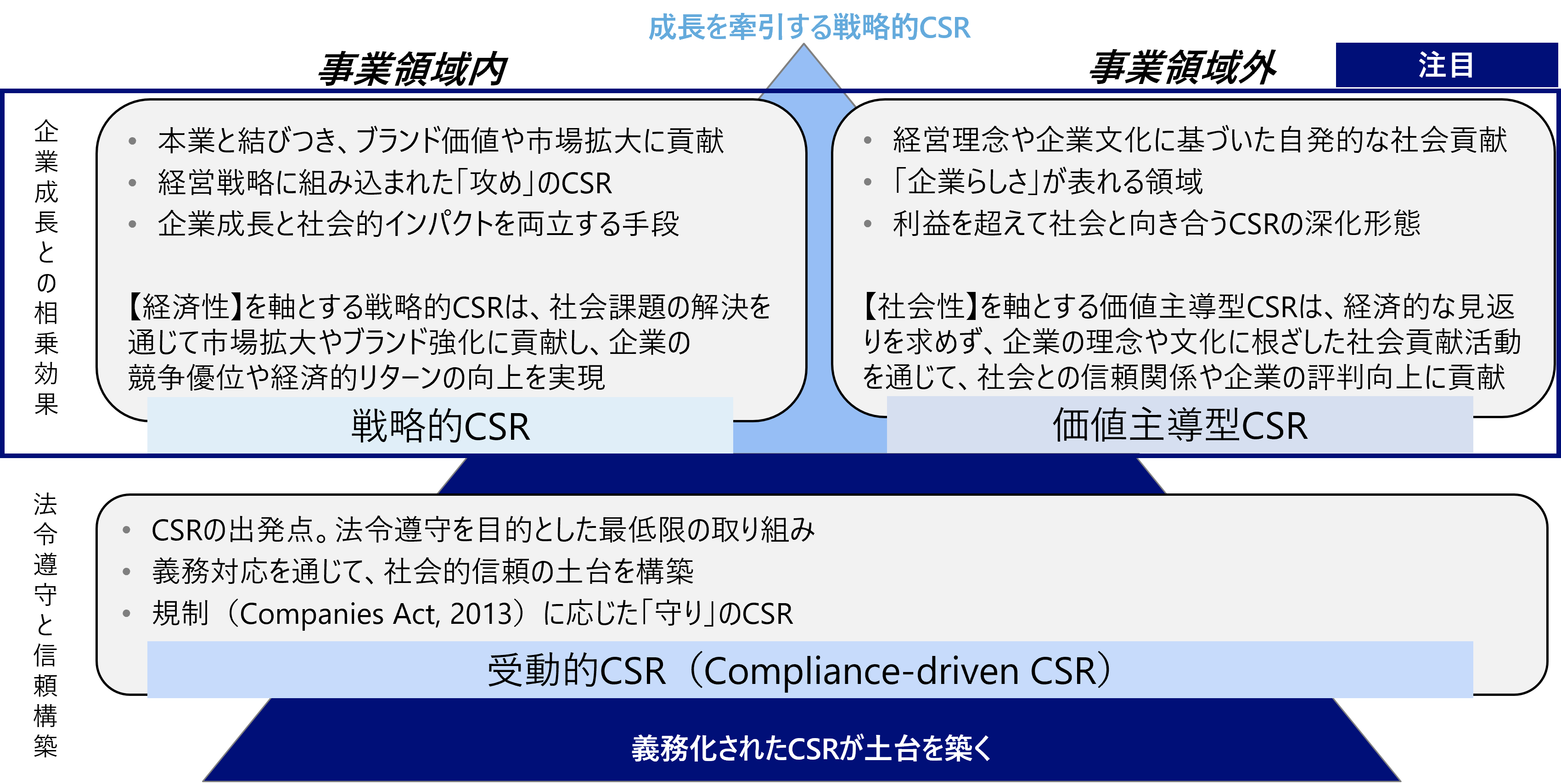

インドの代表的企業であるReliance社は、CSR支出義務(純利益の2%以上)を上回る水準で、教育・医療・農村支援・災害対応など多岐にわたる分野に継続的に取り組んでいる。これらの取り組みは、CSRを単なる「社会貢献」ではなく、「企業の持続的成長を支える基盤」として捉える好例といえる。一方、インドに拠点を構える日系企業においては、CSRが法的義務であるという制度的背景を踏まえ、まず法令遵守を重視した「受動的CSR」から着手し、その後、本業とのシナジーを図る「戦略的CSR」や、理念・文化に基づく「価値主導型CSR」へと発展していく傾向が見られる。

インドに拠点を置く日系企業のCSR活動の特徴

出所 各種公開情報よりNRI作成

以下で紹介する日系企業は、CSRを単なるコンプライアンス対応に留まらず、成長戦略の一環として積極的に活用している点が特徴的である。なかでも、「戦略的CSR」と「価値主導型CSR」の両面から社会的インパクトと企業価値の創出を両立させている2社の事例を取り上げる。

①マルチ・スズキ(戦略的CSR × 本業連動)

交通安全教育、職業訓練、地域雇用創出などを実施。CSRを「未来への投資」として捉え、製品利用者・パートナー・地域社会を一体としたエコシステムを構築。ブランド信頼と市場拡大を同時に達成。

②サントリー(価値主導型CSR × 水資源保全)

企業理念「水と生きる」を軸に、インド各地での持続可能な水循環システムの構築に貢献。地域住民との共生と環境保全を両立し、ローカルでの信頼獲得に成功。

一方で、CSR活動に対して「やる気はあるがノウハウが不足している」「連携できる信頼性の高いNGOが見つからない」等の課題も根強い。特に、初めてインドに進出してすぐの中小企業や人員体制の限られた企業では、「受動的CSR(最低限の義務対応)」にとどまってしまうケースも少なくない。

第3章 社会課題解決と収益確保を同時に目指すインパクト投資

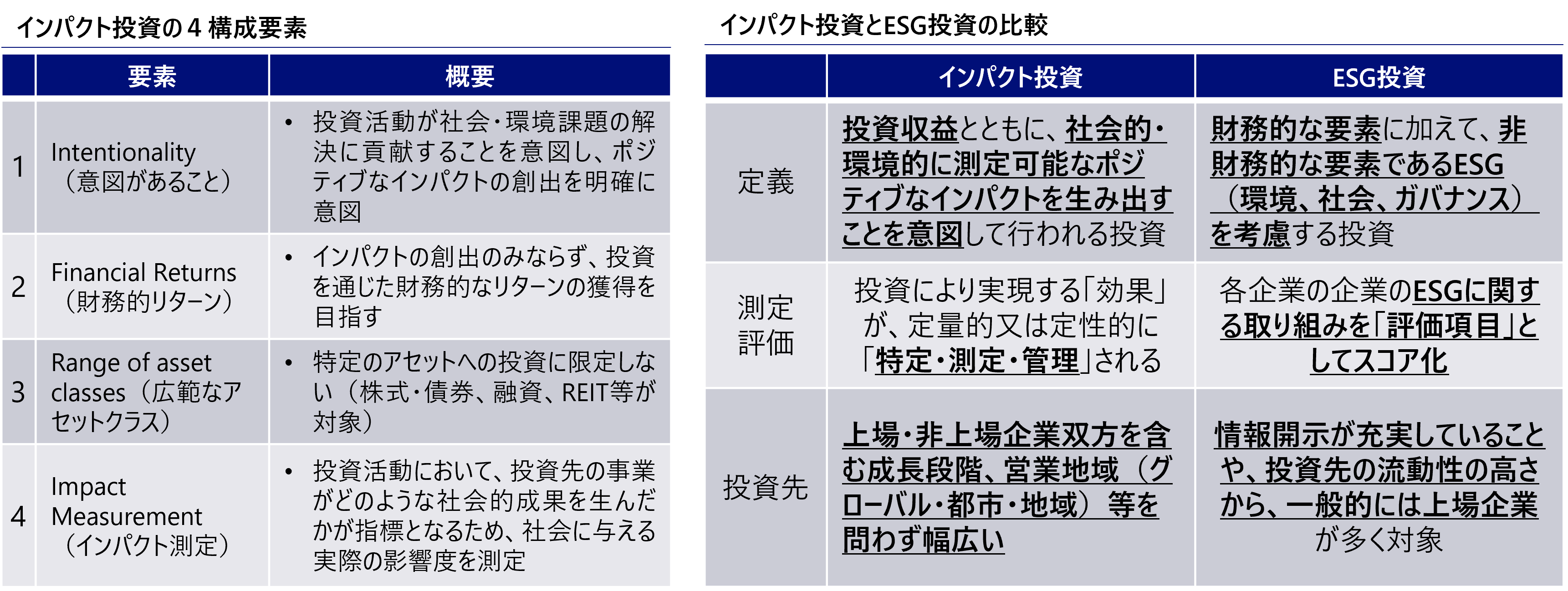

インパクト投資は、「社会面・環境面での課題解決」を図り、「財務的な利益を追求する投資行動」であり、ESG投資とは異なる投資手法である。

インパクト投資の構成要素とESG投資との相違

出所 金融庁・財務省等公開資料よりNRIが作成

日本におけるインパクト投資残高は、年金基金や保険会社等の機関投資家の参画により増え続けており、2024年度調査で約17兆円に達した。一方で世界では約1兆5,710億ドル(約235兆円)で、現時点では大きな差が生まれている。その背景としては、欧米(特にイギリス)等、SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)の発祥地でもあるためと考えられる。

インドのインパクト投資に関しては、世界銀行やJICA等による開発金融が大きな存在感を示している一方で、社会課題解決型のスタートアップの存在により、インパクト投資が広がりつつある。IIC(Impact Investors Council)によると、分野的には、金融包摂、気候テック、途上国技術開発、ヘルスケア等への投資実績が多く、インドにおける社会課題を反映していると言える。

インドにおけるインパクト投資の事例として、具体的に、NPOのARUN Seed(アルンシード)が、インドの社会課題である農業生産性および食品ロスの改善に向けた取り組み等を行う「ステラアップス」を投資先の一つとして選定した事例が挙げられる。インドの酪農セクターは乳製品需要から市場規模が大きいが、牛乳の多くが零細酪農家により生産され、生産の非効率性や流通過程での損失の多さが課題であった。

同社は、インドの酪農分野スタートアップであり、IoT技術を用いて、牛の健康状態の遠隔管理サービスや、牛乳の保冷システムなど、サプライチェーン全体の効率化に寄与するソリューションを提供している。また生乳の収集から、OEMで乳業メーカーに生乳・加工品を卸すまでの一貫したサービスを担っている。加えて、酪農業のデジタル化でインドの小規模農家の生産性と収入向上に貢献しているStellapps(ステラアップス)社への投資を2017年に実行した。

この事例において注目すべき点は、社会課題解決に寄与しているVC(ベンチャーキャピタル)への投資を行うだけでなく、収益性の確保も同時に達成した点であると考える。

終わりに

インド特有のCSR制度と日系企業によるCSR活動事例、またインドにおけるインパクト投資について本コラムで紹介した。2013年にインドで制度化されたCSR活動を、本業とのシナジーを図る「戦略的CSR」や、理念・文化に基づく「価値主導型CSR」へと発展していく事例が見られた。さらに、社会課題解決という観点では、インパクト投資という形で社会課題の解決と投資収益を同時に確保することが可能な点や、インドの社会課題の共同解決者としての関係を築き、インドの更なる発展に貢献している点も今後日本企業がインドにおけるビジネスを行う際に参考になる事例ではないかと考える。

今回のコラムでは細部まですべて紹介しきれないため、ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。また、詳細版の資料をダウンロードいただき、ご参照いただければ幸いです。

プロフィール

-

濱田 雄介のポートレート 濱田 雄介

NRIインド

-

藤村 聡のポートレート 藤村 聡

NRIインド

-

Vanshika Narangのポートレート Vanshika Narang

NRIインド

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。