1. ERPパッケージを導入・刷新する目的

ERPパッケージは経営資源を管理するための仕組みだが、企業がパッケージを導入・刷新する目的は、そのときどきの経営課題により大きく異なる。1990年代から2000年代初頭においては、業務効率化を実現するための業務横断型ソフトウェアとして、大手企業を中心にSAPやOracleといったERPパッケージが日本で広く普及することとなった。2000年代中盤から2010年代初頭にかけては、経営情報を可視化し、迅速な意思決定を実現する経営管理基盤として、また、2010年代後半は、所謂「2025年の崖」を克服するための手段として、ERPパッケージが注目を受けた。近年では、需要予測や生産計画最適化、品質異常検知といった戦略的な課題でのAI活用を見据えたAI Readyなデータ基盤の構築に際して、経営情報だけではなく社内に点在するさまざまな情報を繋ぐツールとしての位置づけが強まっている。

上述のとおり、ERPパッケージ導入・刷新の目的は、各社が抱える課題感によって大きく異なる。よって、各社の現状を考慮せずに画一的にERPパッケージを導入しても、目的を達成することは難しい。パッケージを最大限活用するために既存の業務プロセスをパッケージの標準機能に合わせ込む「Fit to Standard」や、ERPパッケージ本体のカスタマイズや追加開発(アドオン)を最小限に抑えることでシステムの柔軟性、拡張性、保守性を担保する「クリーンコア」といったコンセプトが近年のトレンドではあるものの、自社が実現したいことを明確化した上で、適切な導入・刷新方法を採用することが求められる。

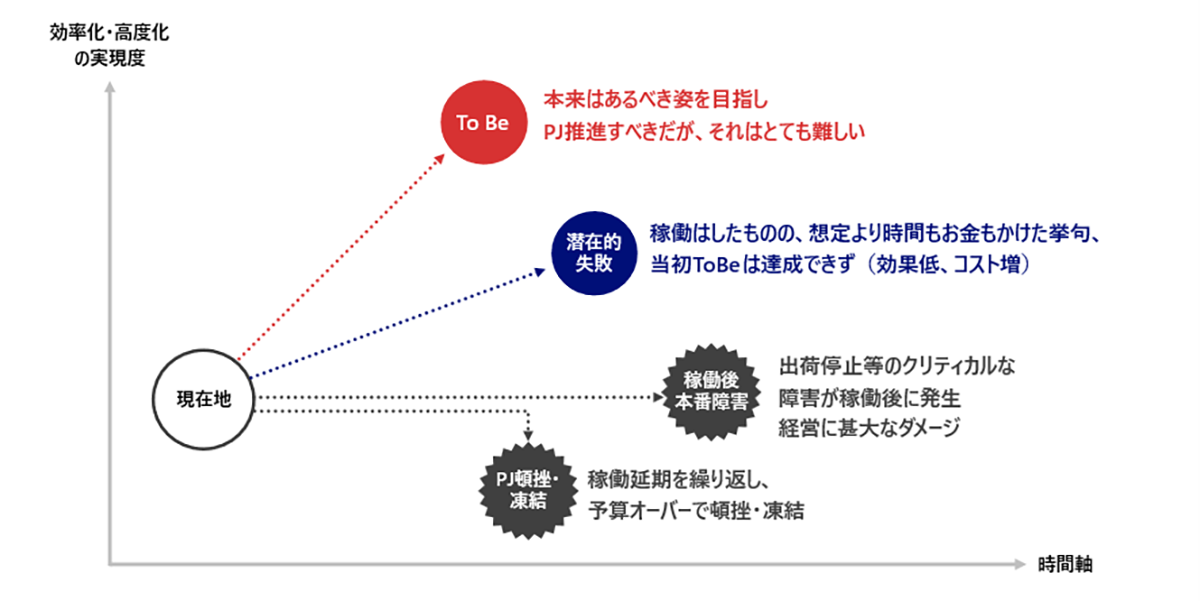

2. ERPパッケージ導入・刷新プロジェクト推進の難しさ

ERPパッケージ導入・刷新は、一貫して難度が非常に高い。なぜなら、関連するステークホルダーも業務領域も広範囲であり、極めて複雑な状況に対して高度なマネジメントが求められるからである。失敗事例は枚挙に暇がなく、プロジェクトが途中で頓挫し凍結になるだけでなく、稼働後に本番障害が発生し、顧客・ビジネスへの影響が発生してしまう事例も見られる。ガートナーの調査結果によると、70%以上のERPパッケージ導入・刷新プロジェクトが失敗(=当初のビジネス目標を満たせず)に終わっている。

(※注:2024年ガートナー社リポート「What IT Leaders Must Do to Avoid Disappointing ERP Initiatives」より)

図表1:ERPパッケージ導入・刷新プロジェクトの実態

出所)NRI作成

では、ERPパッケージ導入・刷新プロジェクトがどうして失敗するのか、その難しさ・理由について本コラムでは以下3点を取り上げて深掘りしてみたい。

<プロジェクトが目指すビジョンの不在・形骸化>

ERPパッケージの導入・刷新はあくまで手段であり、それが結果として経営・事業にどういうインパクトがあるのか、が重要である。しかし、構想策定から時間が経ち、プロジェクトが多忙を極めると、システム導入を遅延なく完了すること自体が目的になってしまい、何のためのプロジェクトなのかがわからなくなる。こういった事象を回避するためには、「北極星」(つまりプロジェクトが目指すべきブレないビジョン)を開始時点でしっかりと固めることが重要である。そうすることにより、後段の導入フェーズで迷走しても、本来の目的に立ち戻ることができるようになる。

「北極星」が満たすべき一番の要件は、それが自社ならではの経営戦略/事業戦略と明確に紐づいていることである。他社参考事例の焼き直しや、”ITコスト削減”のような一般的なスローガンだけでは納得感は得られない。これまで幾度となく試みても実現が叶わなかった、自社にとっての切実な課題感に裏付けられていることが望ましい。そういった自社の課題感に鑑み、導入効果を明確にしておくことも重要である。例えば、生産性向上を目指すのか?納期遵守率等のサプライチェーン能力の向上に主眼があるのか?など領域ごとにKPIを明確にする。キーパーソンを集め、自社の置かれた環境や経営・事業として目指す方向性を紐解き、ブレークダウンしていく。文言の表現を含め議論を尽くし練り込む中で、「北極星」に対する納得感が醸成されていくのである。

<現場層とマネジメント層の意識ギャップ・断絶>

ERPは現場効率化のための仕組みではない。全社最適化が目的であり、経営の意思決定に資するデータの原単位を鮮度・精度高く蓄積することに本来的な意義がある。Fit to Standardを方針としてプロジェクトを進めた結果、現場の各部門にとって便利な仕組みは淘汰され、入力項目や、ルール・縛りが増え、結果として現場の業務効率の低下も起こり得る。それらは現場にとって切実な問題であり、Fit to Standardという印籠で悪と断じて切り捨ててしまうと、現場とマネジメントの断絶を生みかねない。

そういった両者の思いをブリッジする上で、PMO機能は重要である。具体的には、まずプロジェクトが目指す姿(前項で取り上げた北極星)を現場に浸透させる。これはあらゆる場面でプロジェクトオーナーや各チームリーダーから繰り返し現場にメッセージが落とし込まれるような仕掛けを差配する。そのうえで、標準外の追加機能(アドオン)開発要否の議論が混線しそうな局面においては、PMOが論点整理、オプション抽出・評価を行い、現場・マネジメント双方にとって最適な落としどころへと意思決定を導く。このように、PMOが担うべき機能は定型的なプロジェクト管理のみではない。PM補佐としての位置づけを生かし、独立部隊として、チーム横断でプロジェクト円滑推進のためにあらゆることを実行できることにこそ、その存在意義の本領がある。

<周辺プロジェクトも含む全体マネジメントの難しさ>

ERPパッケージと周辺SaaSとの連携の重要性は増している。そういった複数のプロジェクトが同時並行的に走る場合、プロジェクト間の依存関係は大きなリスクになり得る。相互の要件が整合しないとシステムは動かない。また片方のプロジェクトの遅延が全体進捗に影響しうる。難しい事例としては、他社プロジェクトが並走する場合(例えば3PL側の倉庫管理システム刷新など)、会社を超えたガバナンス体制の構築が必要なる場合もある。

こういった場面では、並走するプロジェクト間の距離をいかに縮めるか、がカギになる。そのためにはまず、プロジェクト間の連携を行う代表者をバイネームでアサインする。IT知見が豊富ではなくても、コミュニケーションに長け柔軟かつ迅速に行動できる人物、かつ当該プロジェクトをグリップできるリーダーレベルが望ましい。そして、プロジェクト間でマイルストンを設定する。特に要件凍結タイミングのアラインは非常に重要であり、凍結後の要件変更はプロジェクト間で影響調査を迅速に行う。またプロジェクト横断の総合的な管理体制を構築し、課題と進捗は適時適切に共有しあう。詳細レベルの報告ではなく、相互に影響を与えるリスクの有無にフォーカスした情報共有と、対応策検討に時間を割くことが望ましい。

上記3点について深掘してきたが、ERPパッケージ導入・刷新プロジェクトの難しさは、一言でいうと、大規模複雑系であるがゆえの難しさであると言える。一か所で発生した綻びが全体に波及し、プロジェクト全体の致命的なダメージへとつながり得る。そういった状態を回避するためには、極めて高度な整合性と一貫性が求められるITの世界において、利害関係や思惑が異なるさまざまなステークホルダーを同じゴールに向かって取りまとめ推進する必要があるのである。

3.パートナーの位置づけの変化、成功の要諦

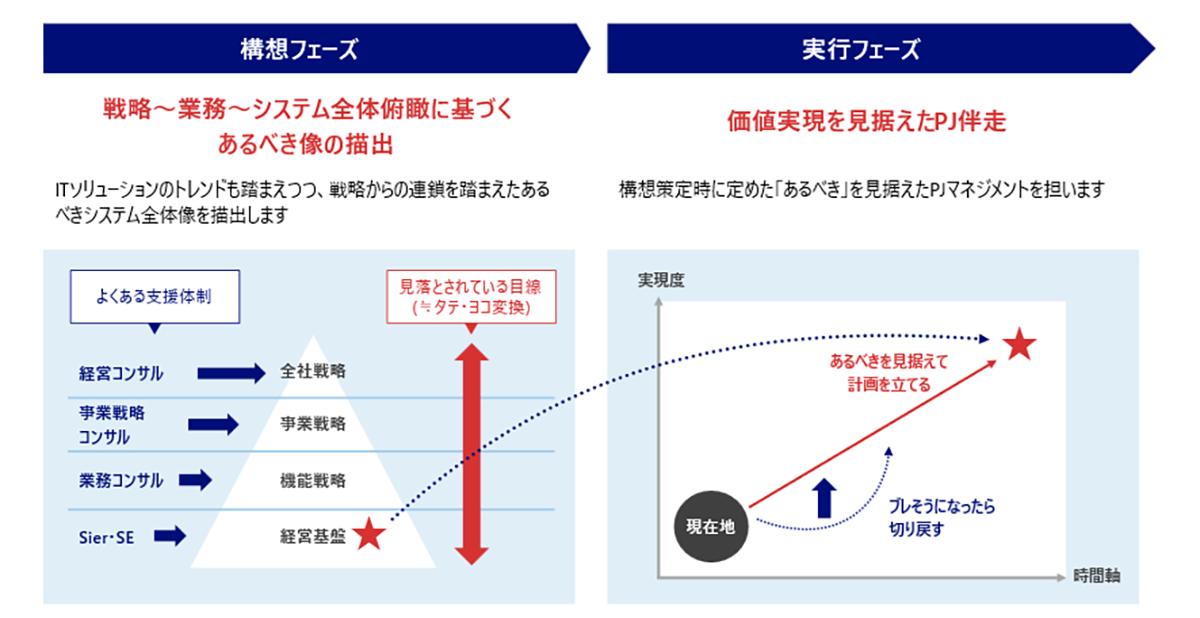

前章までで述べてきた通り、ERPパッケージは経営を支える基幹となるシステムであり、その導入・刷新は、単なるシステムの導入の枠を超え、業務、さらには事業、経営さえも刷新するチャレンジに取り組むことに等しいものとなってきた。それに伴い、ERPパッケージの導入・刷新を指向する企業は、単にシステムベンダーやSIerのみと協業するだけではなく、さまざまなフェーズでさまざまなパートナーと協業しながら、このチャレンジに取り組む必要があると考えるようになってきている。

NRIにおいても、コンサルティングファームとして総合的に戦略・業務の検討を支援する経験を多様に持つことへの期待を受け、ERPパッケージの導入・刷新におけるパートナーとして、さまざまな相談を受け、その支援を行うことがある。

特徴的なパターンとして以下2つを取り上げたい。ERPパッケージを導入・刷新すること自体がIT領域であることには相違はないが、下記例を見るとそれに閉じず、戦略や業務の検討、複雑な意思決定の醸成、導入後のさらなる目指すべき姿の検討支援を求める声も多く見られ、それらが、NRIの中心的な価値提供領域となっている。

<戦略からITを考える>

一つ目は、ERPパッケージの導入・刷新を具体的に検討する前のVision/戦略/構想策定の支援だ。これは旧来より、ITコンサルが応えるケースが多く見られた。しかし、DXが必須科目として扱われるようになることで、経営・事業、ITが不可分となり、経営・事業のありたい姿や目標をシステム刷新に矛盾なく反映し、総合的に将来の目指す姿を描ききることが求められるようになった。そのため、このテーマでは、ITコンサルに限らずさまざまなパートナーが支援をするようになってきている。

<大規模かつ複雑な「検討」をやりきる>

二つ目は、Vision/戦略/構想策定が済んだ後のシステム刷新プロジェクトそのものの支援だ。これは旧来、システムベンダーやSIer、ITコンサルが専門性をもって対応をしてきた。ただし、ERP刷新が事業・経営刷新と同義になり、検討体制も大きく、複雑になる中で、①ITに閉じないさまざまなステークホルダーとの利害関係を常に考え、②システム導入だけでは解決できない、事業視点、経営視点での判断を常に考えることが求められるようになってきた。そのため、このテーマも、ITに閉じない視点で、さまざまなパートナーが支援をするようになってきている。

いずれ、ERPパッケージの導入・刷新が、企業変革の総力戦としての位置づけが高まる中、企業は、ERPを業務効率化のための単なる手段、IT部門が対応すればよいものとして捉えるのではなく、会社の戦略と業務を支える、人、モノ、金、情報といった経営資源のいずれも下支えする重要な基盤と再定義することが重要である。そして、多種多様な外部パートナーや社内組織を巻き込んで検討することで、最終的な成功をつかみ取ることが求められている。

図表2:ERPパッケージ導入・刷新プロジェクトにおけるNRIのアプローチ

出所)NRI作成

プロフィール

-

秦 伸太朗のポートレート 秦 伸太朗

業務・IT戦略コンサルティング部

-

小島 健一のポートレート 小島 健一

業務・IT戦略コンサルティング部

-

栗生澤 亜希のポートレート 栗生澤 亜希

業務・IT戦略コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。