1:社会に根付いた「推し活」

「推し活」という言葉が「ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされたのが2021年。推し活とは、実在の人物(アイドル、アスリートなど)や組織(スポーツチームなど)、キャラクター、モノ(鉄道、動物など)のような、特定の対象を応援する活動のことであり、一般的なファンに比べて、熱量の深さと自己表現を重視する点がその特徴である。推し活は特に若者に広がる行動・消費の形とされており、実際に消費者庁「令和4年版消費者白書」においても、若者に特徴的な消費形態として紹介された。

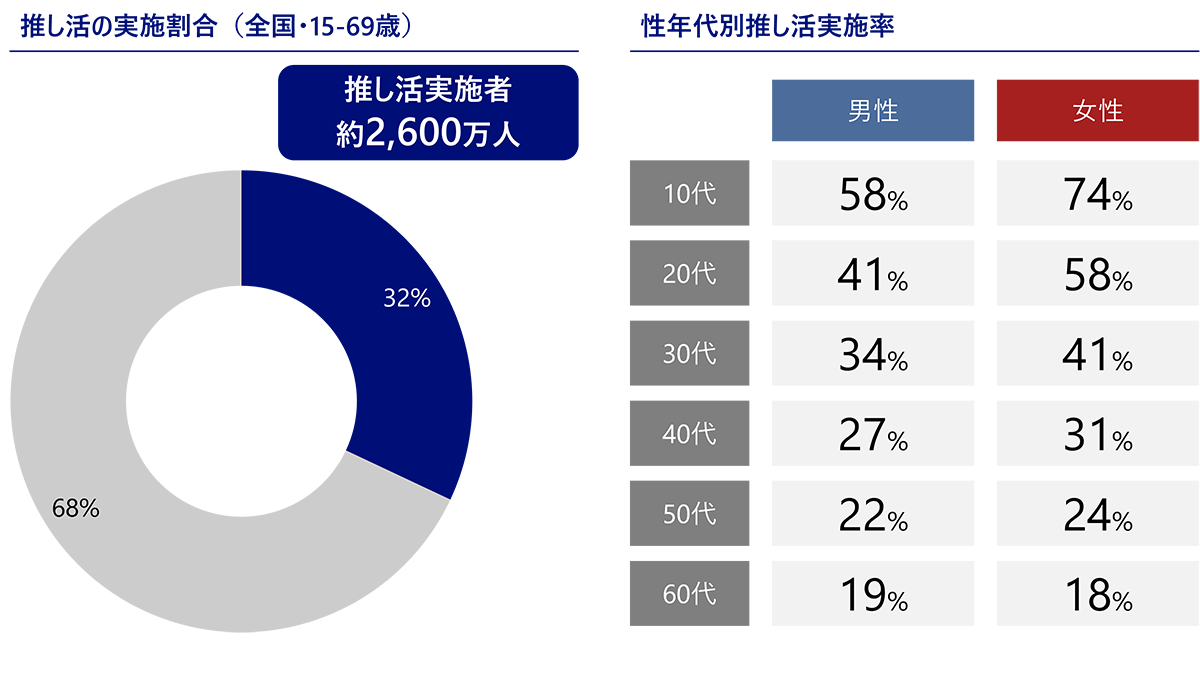

いまや「推し活」は若者の間での流行りを超えて、すっかり社会に根付いてきたように思われる。野村総合研究所の推計(図1)では、国民の3割超が何らかの推し活をしており、推し活を実施している人はおよそ2,600万人に上っているほか、40代以上で推し活を実施している人も約1,200万人に達している。

図1 推し活の実態 性年代別の推し活実施状況

出所)推し活に関する基礎調査(NRI実施)

そして、「推し」の対象となるコンテンツ(以降、「推し」コンテンツと表記)も、実在する人物やキャラクターをはじめ、多岐にわたっている(図2)。「推し」コンテンツの上位5位を見ても、アイドル、スポーツ選手、そして漫画/アニメとそのキャラクターなど、様々なジャンルがランクインしている。

また「推し活」のインパクトは、その市場の大きさからも読み取ることができる。2025年3月時点で市場規模は約3.8兆円に達すると推計されており、さらに成長の余地を残している。そこで今回は、推し活市場の中で生まれている様々な消費に着目し、その消費を自社の売上として取り込むために求められることを見ていきたい。

図2 「推し」コンテンツ上位(推し活実施者60万人超と推計されるコンテンツ)

出所)推し活に関する基礎調査(NRI実施)

2:拡大する推し活市場

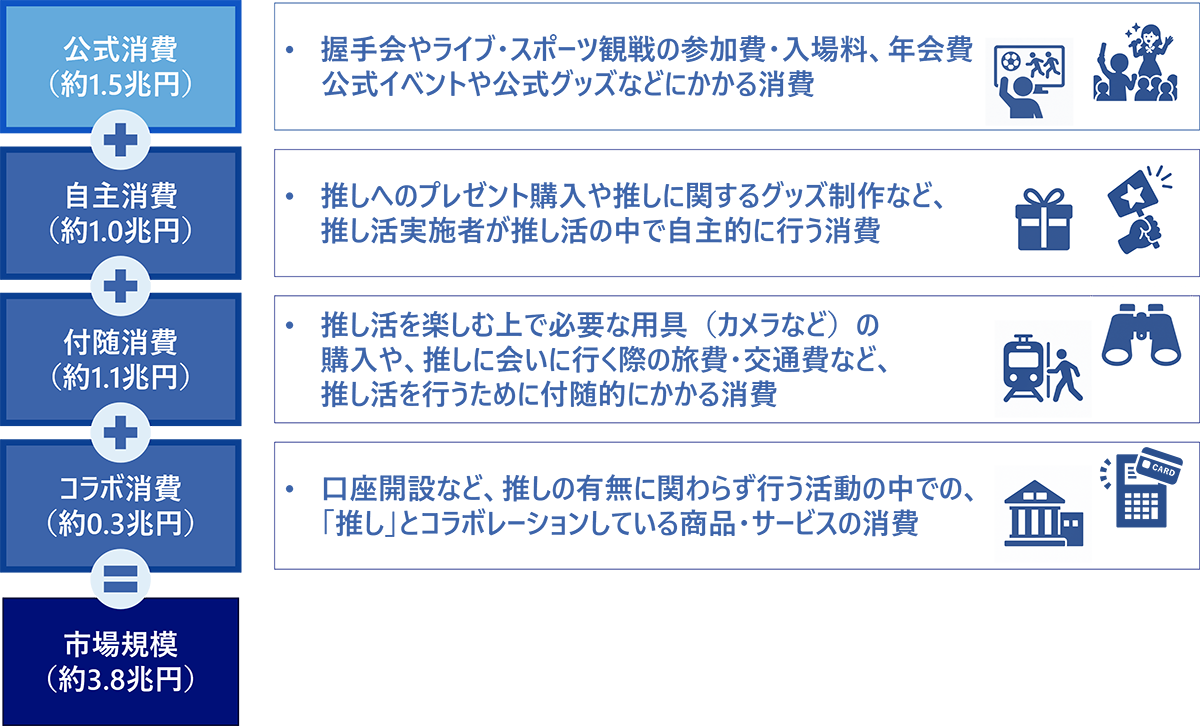

推し活市場の中で生まれている消費は、「推し活公式消費」「推し活自主消費」「推し活付随消費」「推し活コラボ消費」の4つに分けられ、「推し」コンテンツの保有者に直接裨益する「推し活公式消費」だけでなく、それ以外のステークホルダーに裨益する消費による市場がある。まずこの章では、それぞれの消費がどのようなものを指すか、紹介したい(図3)。

図3 推し活市場と内訳

出所)推し活に関する基礎調査(NRI実施)

1つめの「推し活公式消費」と2つめの「推し活自主消費」は、いわゆる「推し活」そのものに係る消費、すなわちライブや試合・聖地巡礼等、推しと直接/間接的に触れ合うためにかかる消費を指す。このうち、「推し」コンテンツを有する事業者(例:アイドル事務所やゲーム制作企業、スポーツチームや鉄道会社)が提供するグッズやイベントに係る消費が「推し活公式消費」、ファンが自主的に推しの誕生日を祝うなど、「推し」コンテンツを有する事業者が直接関知しないところで発生する消費が「推し活自主消費」に分類される。

ただ、推し活市場の中で生まれている消費は、「推し活」そのものに係る消費に留まらない。推し活を楽しむ上では、推しの写真を撮るためにカメラを購入したり、推しに会いに行く際に電車に乗ったり、宿泊したりする必要がある。こうした、推し活を楽しむために付随的に発生する消費が「推し活付随消費」にあたる。「推し活公式消費」の規模が約1.5兆円であるのに対し、「推し活自主消費」「推し活付随消費」による市場はそれぞれ1.0兆円、1.1兆円程度あり、推し活市場は「推し」コンテンツを現在保有している事業者のものだけでないことが分かる。

そして最後は「推し活コラボ消費」である。これは、推し活を実施していない人も行うような普段の消費(例:ペットボトルの購入、保険への加入)の中で、「推し」とコラボレーションしている商品・サービスを消費する場合を対象としている。図3の通り、現在は「推し活コラボ消費」による市場は0.3兆円にとどまっているが、「推し活コラボ消費」は生活者のあらゆる消費が対象であり、本来様々な企業が「推し」コンテンツとのコラボを行うことができる領域のため、推し活コラボ消費の拡大ポテンシャルは大きい。推し活市場の存在は、消費者向けに商品・サービスを提供するすべての企業にとってビジネスチャンスとなり得るのである。

「推し」コンテンツ保有者に直接的に支払われる費用と同レベルの間接的な消費の市場があり、間接的な消費はコラボレーションビジネスの拡大などポテンシャルが大きいことから、推し活市場は多様なステークホルダーにとって魅力的な市場として、さらなる拡大が期待される。

ここまで、推し活に関連するさまざまな消費を紹介してきた。次の章では、それぞれの消費を自社の成長に生かすためにどのような取組が必要か、考察していきたい。

3:推し活のマーケットポテンシャルを切り拓くために

3-1:推し活公式消費

一つ目は「推し活公式消費」である。「推し」コンテンツを有する事業者にとって、主催するライブや試合への来場を促すことは事業の本丸であり、当然それぞれの事業者が注力している。

他方、中小規模の事業者の中には、優秀なマーケティング人材を確保できなかったり、マーケティングに必要なデータ基盤を構築できなかったりすることで、本来生み出せるはずの推し活消費を十分に生み出せていないケースがある。筆者はスポーツ領域でのコンサルティングを数多く行う中で、さまざまなプロスポーツチームと議論しているが、特に中小規模のチームでは、人気の高い選手を有していながら、マーケティングの知見が不足していることでその効果を高められていないケースが散見される。

こうした現状への処方箋としては、「推し活自主消費」や「推し活付随消費」の恩恵を受ける事業者(例:交通事業者や通信事業者)が積極的に「推し」コンテンツ育成に関わることが考えられる。例えば大手の鉄道会社であれば、地域のプロスポーツチームにいわばお付き合いでスポンサーになっているケースもあるかもしれない。こうした事業者が、スポンサーアクティベーションの一環として、自社のマーケティングノウハウをチームに提供することで、プロスポーツチームの試合への来場者数が増え、ひいては運賃収入向上にも寄与するだろう。

3-2:推し活自主消費

二つ目は「推し活自主消費」である。「推し」へのプレゼント購入や、「推し」コンテンツに関するグッズの自主制作など、自主消費の中には様々なものが存在する。そして推し活の内容が様々、かつ推し活を実施していない人には想像しづらいもののため、本来自主的な推し活で発生している消費を取り込みうる事業者がその可能性に気づかず、「推し活」を活かしたビジネス拡大のチャンスを失っている場合があるように思われる。

そのため、「推し活自主消費」を自社の成長のために取り込む上では、まず推し活実施者の行動を把握し、自社の商材が推し活の一環に取り込まれうるものなのかを見極めることが重要である。そして、仮に十分なマーケットが見込める場合には、推し活で自社商材を活用できることを幅広くアピールすることが求められる。例えば株式会社ジェイアール東日本企画は、推し活実施者に応援広告を発出したいニーズがあることに着目し、応援広告専用のサービスとして「Cheering AD」を立ち上げ、1年間で1,000件以上の応援広告掲出をサポートするに至っている。推し活実施者の行動を深く知ることで、こうしたビジネスの可能性が自社に眠っていないか探ることができるのではないだろうか。

3-3:推し活付随消費

続いて「推し活付随消費」だが、推し活を実施するために必要な商品・サービスを提供する事業者にとって、上手に「推し」コンテンツと連携しながら、推し活付随消費を自社に取り込むことが重要である。この点では、例えばJR東海は「推し旅」と題した取組の中で、例えば新幹線車内限定で聞ける「推し」関連のコンテンツを数多く提供している。こうした取組は、「推しに会いに行くなら新幹線に乗ろう」という動機づけにつながるもので、多くの企業が参考にできる施策である。

加えて、推し活付随消費は推し活消費の規模に連動しやすいからこそ、いかに推し活消費を増やすか、も重要となる。この点は先ほど述べた通りだが、推し活付随消費の恩恵を受ける事業者は、「推し」コンテンツの育成に積極的に関与していくことが重要である。

3-4:推し活コラボ消費

最後の「推し活コラボ消費」については、先ほど述べた通り、本来多くの事業者が幅広く自社の成長に活用できるものだが、現在はブルーオーシャンである。

筆者の専門分野である金融領域を例にとると、エポスカードやナッジ等をはじめクレジットカードを中心に「推し」とコラボする事例は出てきているものの、推し活実施者の推し活クレカ利用意向は高い一方、実際の利用者は(利用意向の高さと比べると)まだ少ない。

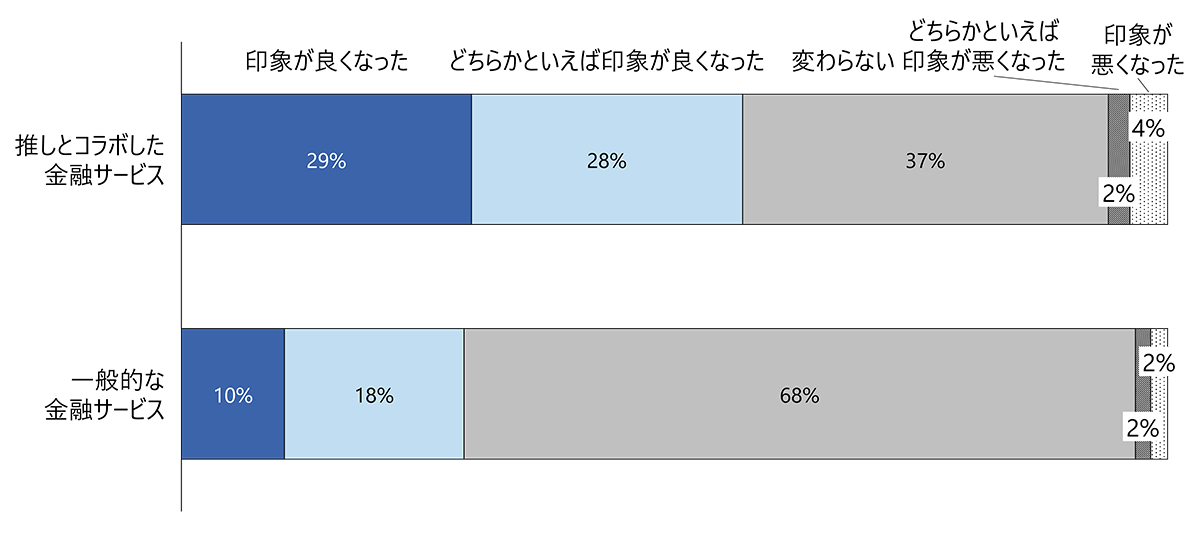

そして「推し」コンテンツとのコラボは、推し活実施者にとって嬉しいだけでなく、事業者にとっても様々なメリットがある。具体的には、より効果的な広告宣伝を行えるほか、図4のとおり、事業者のブランドイメージの向上などが期待できる(こうした傾向は、金融サービス以外でも確認されている)。

図4 推し活×金融サービス利用を通じた金融機関等に対する印象の変化

出所)推し活に関する基礎調査(NRI実施)

利用者・事業者の双方にとって嬉しい「推し活コラボ消費」を広げる上では、推し活実施者の特徴を分析しながら、ビジネス視点と推し活実施者視点を備えたサービス提供が大事である。一例を挙げると、クレジットカード会社のナッジは、VTuber鴉紋ゆうくとの提携カードでVTuberが羊を1から100まで数えるリワードを提供して好評を博しているが、こうしたファンが喜ぶ上に提供時の負担が少ないリワードはサービス提供において重要である(小宮山俊太郎(2024). 「金融が創り出す、推し活の『日常化』」『NRIマネジメントレビュー』2024年9月号)。「推し」コンテンツとコラボする目的に応じて、提携コンテンツの選定や企画設計、プロモーション等を、ファン心理とビジネス面を勘案しながら戦略的に行うことが重要となる。

4:おわりに

ここまで、推し活市場を取り巻く消費を「推し活公式消費」「推し活自主消費」「推し活付随消費」「推し活コラボ消費」に分けて、企業がそれぞれの消費を取り込んで自社の成長につなげるためのポイントを簡単に整理してきた。

推し活が社会に根付いた今だからこそ、推し活を自社の成長戦略に位置づけ、顧客獲得や事業・収益への貢献に向けて各社が推し活を有効活用することを期待したい。

プロフィール

-

小宮山 俊太郎のポートレート 小宮山 俊太郎

金融コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。