概要

令和8年度から本格実施が予定される高校授業料無償化について、NRIは令和7年7月に全国3,096人を対象にアンケート調査を実施した。調査では、所得制限撤廃への賛否や私立高校への支援のあり方、外国籍生徒の扱いなど、制度設計に関する国民の多様な意見が明らかになった。所得制限撤廃には平等性を重視する賛成意見が多い一方、財源確保や本当に教育格差の是正につながるのかという懸念も根強い。私立高校支援や外国籍生徒への対応では意見が分かれ、制度の詳細について国民的な合意は十分に形成されていない。今後は公平性や格差是正、財源の持続可能性などの課題を踏まえ、丁寧な制度設計と政策目的の説明が求められるのではないか。

- ※なお、本コラムは、高等学校等の授業料支援に関するアンケート(2025年)調査のサマリーとなっており、フルレポートが文末よりダウンロードできます。※

1.大きく変わる高校授業料~高校無償時代の到来~

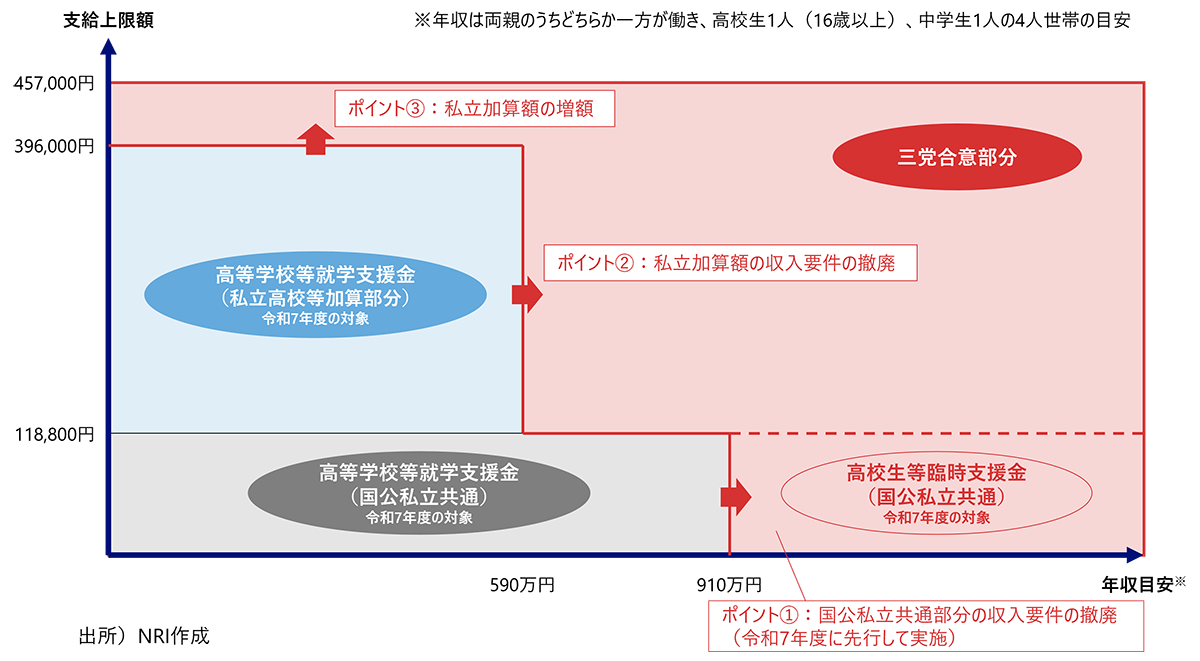

我が国では、高校授業料は法令に基づき、保護者の年収や高校の種別に応じて高等学校等就学支援金(以下、支援金)が支給されている。(図1の灰色および青色部分)令和2年度には私立高校等加算部分が大幅に拡充され、公立高校に加えて「私立高等学校の授業料の実質無償化」が実現した。(図1の青色部分)

本制度について、令和7年2月に自由民主党、公明党、日本維新の会による「いわゆる高校無償化」について合意(以下、三党合意。図1の赤色部分)がなされ、令和2年度以来の大規模な制度変更が行われようとしている。

この三党合意のポイントとして、大きく三つが挙げられる。

一つ目は、国公私立共通部分の収入要件の撤廃(図1のポイント①)である。現行の収入要件(約910万円)は、中低所得世帯への支援を手厚くする観点から、平成26年度に設定された。なお、令和7年度については、年度限りの予算措置により、事実上の要件撤廃が既に行われている。今回の三党合意では、令和8年度以降も要件を撤廃することとされている。

二つ目は、私立高校等加算部分の収入要件の撤廃(図1のポイント②)である。現行の収入要件(約590万円)は、「私立高等学校の授業料の実質無償化」を進める際に安定財源を確保する観点から、令和2年度に設定された。今回の三党合意では、この要件が撤廃され、私立高校に通う生徒は保護者の収入に関わらず加算支援を受けられることになるとされている。

三つ目は、私立高校等加算部分の増額(図1のポイント③)である。私立高校等加算は、「家庭の経済状況にかかわらず、幅広く教育を受けられるようにする」という観点から、平成26年度および令和2年度に大幅な増額が行われてきた。今回の三党合意では、さらに加算額の水準を引き上げることで、私立高校に対する実質的な無償化を一段と進める方針が示された。

支援金は、過去に多様な目的で改定されてきた経緯がある。また、厳しい財政事情の下では、投入する予算に対して一層の効果が求められる。したがって、今回の制度変更でも「何を達成したいのか」を明確にしたうえで実施し、達成状況を検証できる仕組みを設けることが不可欠である。その際、財源の多くが国民の税金で賄われる以上、国民の理解と納得を得られる目的の明確化や説明が求められる。

そこで、NRIでは、国民の意向を確認するため、令和7年7月に全国の15~79歳の男女3,096人を対象に、『高等学校等の授業料支援に関するアンケート調査』を実施した。

図1 令和7年度以降の制度において検討されている支援対象

2.高校無償化に関するアンケート結果

本章ではNRIが実施したアンケートの中から、いくつかの設問を取り上げて傾向を分析する。その他の設問及び回答者属性別の分析の詳細については、ページ下部よりダウンロード資料を参照いただきたい。

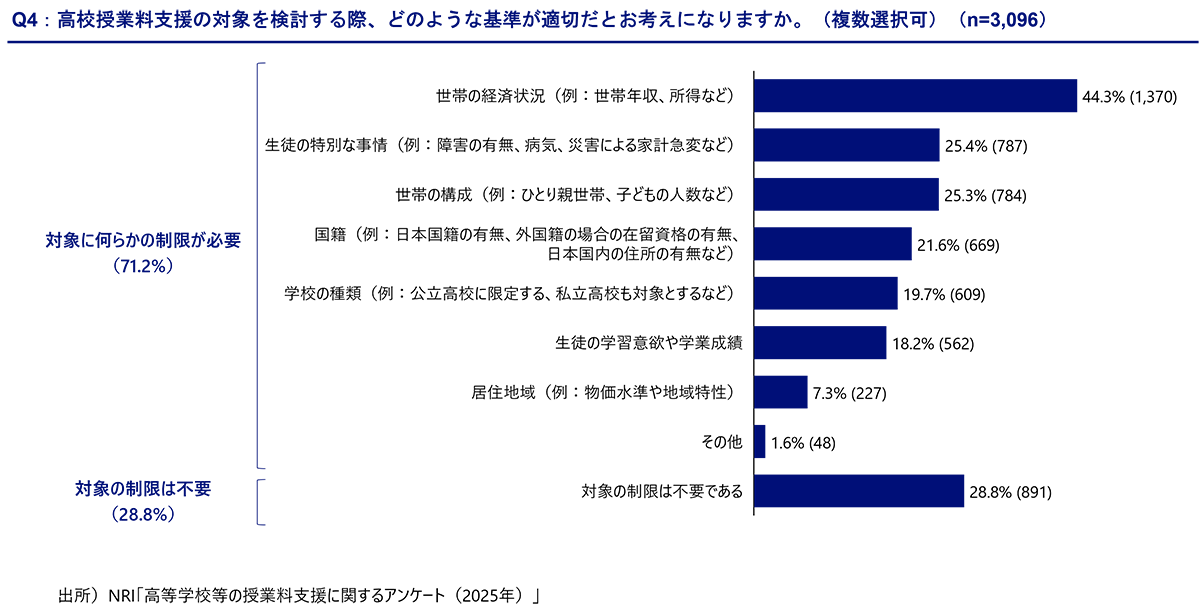

【高校授業料支援の要件】

高校授業料支援の対象を、どのような基準で検討すべきかという設問については、図2のとおり「世帯の経済状況」が44.3%と最多だったが、「対象の制限は不要である」とする意見も28.8%と多かった。その他、「生徒の特別な事情」25.4%、「世帯の構成」25.3%、「国籍」21.6%、「学校の種類」19.7%、「生徒の学習意欲や学業成績」18.2%など、さまざまな観点が一定の支持を集めていることがわかった。

図2 支援対象の基準

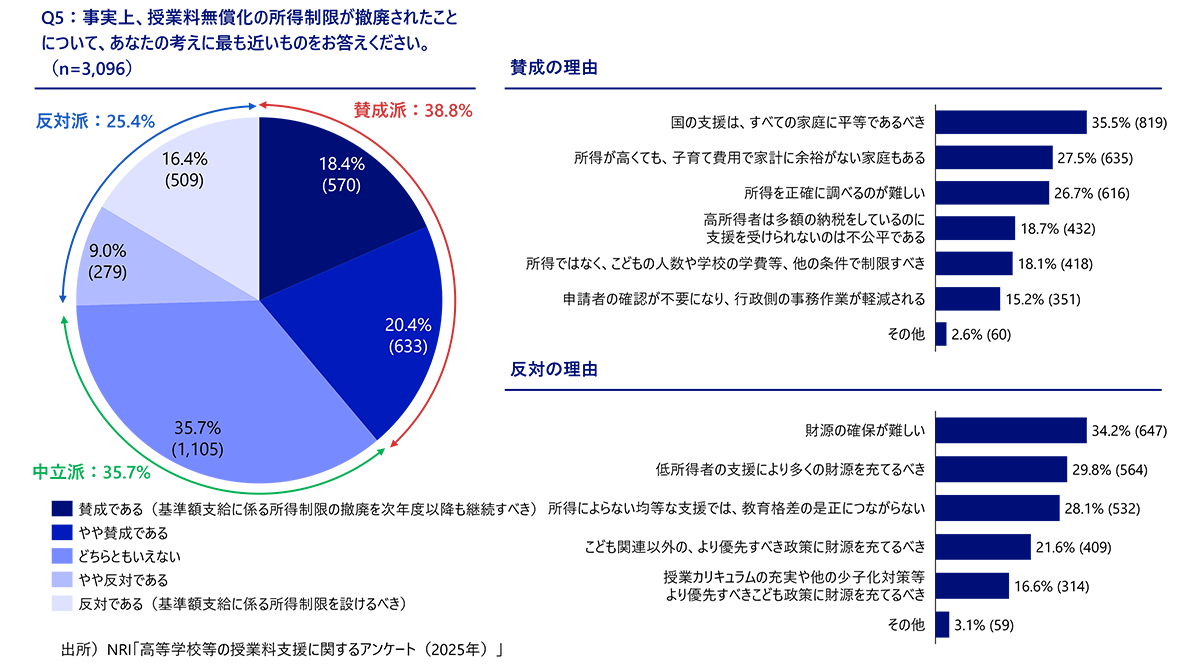

【世帯の経済状況による制限:所得制限撤廃への賛否】

令和7年度に授業料無償化の所得制限が事実上撤廃されたこと(図1ポイント①)への賛否については、図3で示すように「どちらともいえない」が35.7%と最多だったが、「賛成」「やや賛成」(計38.8%)が「やや反対」「反対」(計25.4%)を上回った。

賛成理由として最も多かったのは「国の支援はすべての家庭に平等であるべき」(35.5%)であり、所得に関係なく、均等な支援を受けるべきだという考えが根強い。また、「所得が高くても子育て費用で家計に余裕がない家庭もある」(27.5%)や「所得を正確に調べるのが難しい」(26.7%)といった現実的な課題も挙げられている。

一方、反対理由では「財源の確保が難しい」(34.2%)が最多で、「低所得者の支援により多くの財源を充てるべき」(29.8%)、「所得によらない均等な支援では教育格差の是正につながらない」(28.1%)といった意見が挙げられた。高所得家庭では授業料支援によって学校外教育への投資が加速し、結果として教育格差が温存・拡大する懸念がある。所得制限撤廃には平等性と財源のバランス、教育格差是正の観点から慎重な議論が必要であることがうかがえる。(図3)

図3 支援金の所得制限撤廃に関する賛否

また、回答者の年代別にみると、若年層ほど「賛成」「やや賛成」が多く、年代が上がるほど反対意見が増えている。家族構成別では、「子どもはいない」「子どもはいるが18歳以下の子どもはいない」人は賛成意見が少なく、18歳以下の子どもが多いほど賛成の割合が高く、3人以上いる家庭では7割以上が賛成となった。年代による意見の違いが大きいことや、子育て世代に支持されている施策であることがわかった。(ダウンロード資料p.17,18)

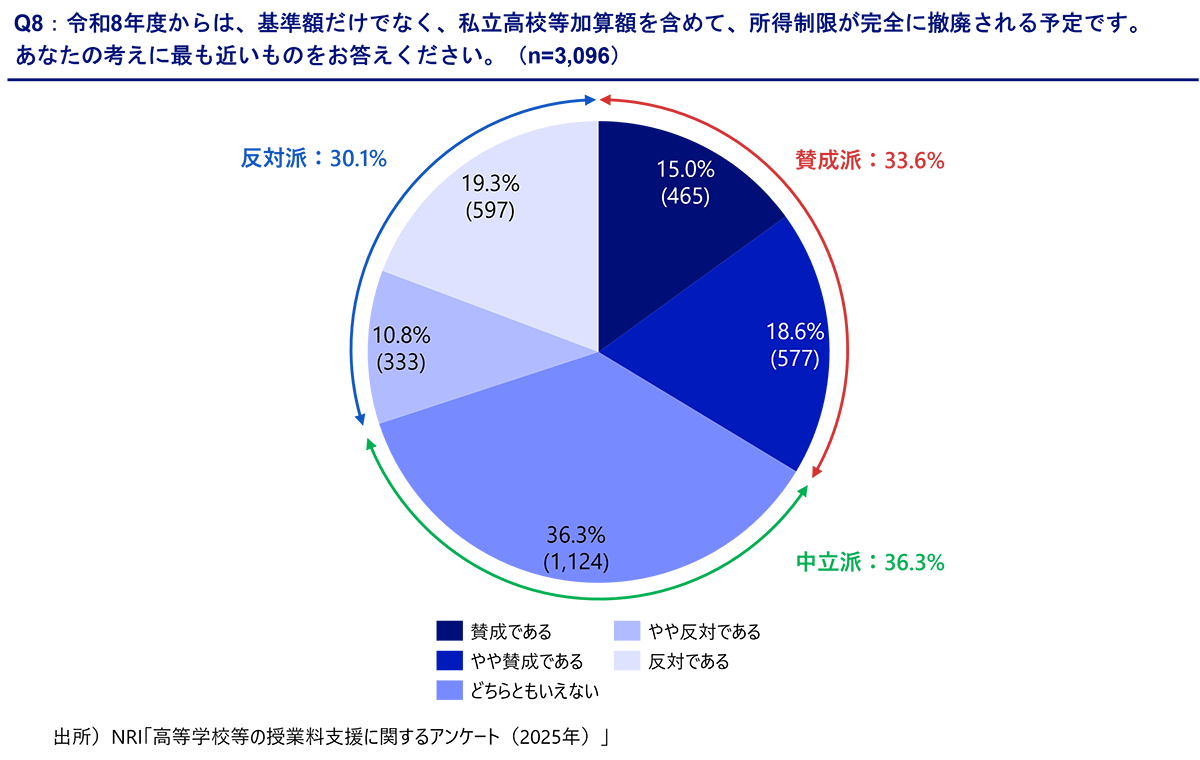

【国公立・私立高校への支援のあり方】

令和8年度から私立高校等加算額も含めて所得制限が完全撤廃される予定だが(図1ポイント②)、この方針についても意見が分かれている。図4に示すように「賛成」「やや賛成」計33.6%、「反対」「やや反対」計30.1%と意見が分かれ、「どちらともいえない」が36.3%と最多だった。(図4)

図4 私立高校等加算額の所得制限撤廃に関する賛否

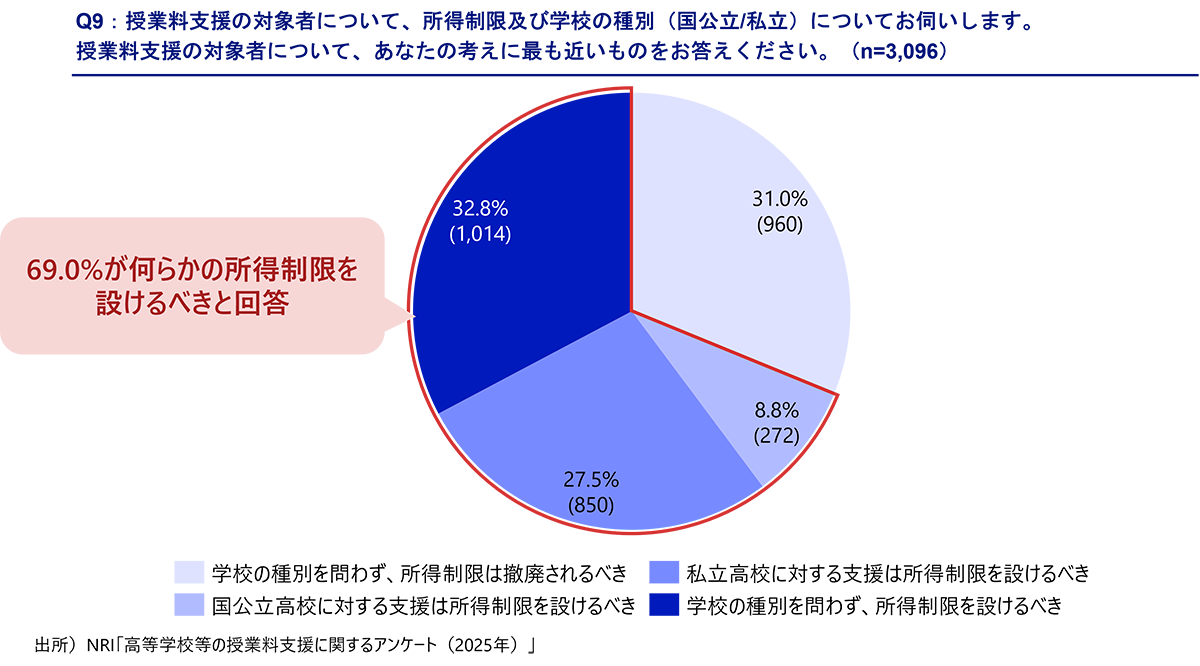

国公立・私立共通の支援金(図1ポイント①)については、図5のとおり「学校の種別を問わず、所得制限は撤廃されるべき」が31.0%に対し、69.0%が何らかの所得制限を設けるべきと回答した。特に「私立高校に対する支援は所得制限を設けるべき」(27.5%)が「国公立高校に対する支援は所得制限を設けるべき」(8.8%)より多く、私立高校への支援に慎重な意見が目立った。(図5)

図5 授業料支援の対象とする学校種別に関する意見

私立高校のみ所得制限を撤廃すべき理由としては、「私立高校に行く選択肢が広がることで教育格差是正につながる」(21.7%)が最も多かった。家庭の経済状況に関わらず、自身の学力・興味・進路希望に合わせた特色のある教育を選びやすくなることで、進路選択の自由度が拡大し、どのような教育を受けるかという質の格差を是正することができる。次いで「無償化よりも授業の質向上に予算を使うべき」(21.3%)が多く、国公立高校においては所得制限を撤廃せずに、その分の財源を授業の質向上に充てるべきという意見が多いことがわかる。一方、国公立高校のみ所得制限を撤廃すべき理由では「私立高校の学費は各家庭の選択の結果であり、公費負担は不要である」(57.5%)が圧倒的に多かった。国公立・私立の違いによる支援のあり方については、財源の使い方、各家庭の選択の尊重など、さまざまな観点から意見が分かれている。

【外国籍生徒の扱い】

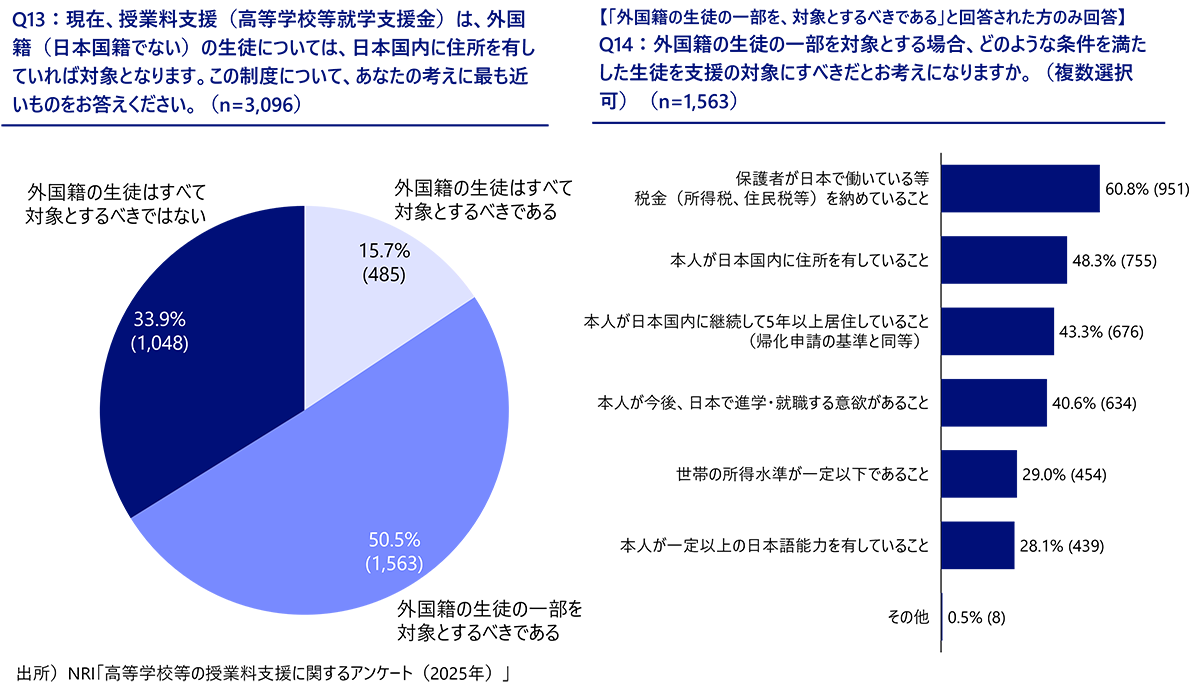

外国籍生徒への支援についても、国民の意見は分かれている。図6に示すように「一部を対象とすべき」(50.5%)が最多で、「すべて対象とするべきではない」が33.9%、「すべて対象とするべき」が15.7%となった。

「一部を対象とすべき」と回答した人が考える支援対象条件としては「税金(所得税、住民税等)を納めていること」(60.8%)が最も多く、「日本国内に住所を有していること」(48.3%)、「継続して5年以上居住していること」(43.3%)、「進学・就職意欲があること」(40.6%)など、日本社会との関係性や納税の有無、将来の定着意欲を重視する傾向が見られた。(図6)

図6 外国籍生徒に関する意見

回答者の年代別にみると、10代は「すべて対象とするべき」と回答した割合が他の年代と比べて最も高く、「すべて対象とすべきではない」と回答した割合が最も低かった。一方、20代は「すべて対象とすべきではない」と回答した割合が他の年代と比べて最も高く、10代と20代で大きな意識の差があると言える。(ダウンロード資料p.57)

3.高校無償化が問う教育の未来:公平性・格差・財源の視点から

今回の調査からは、高校授業料無償化というテーマに対する国民の多様な意見が存在することが分かった。所得制限撤廃については賛成が反対を上回ったものの、図3で示すように「どちらともいえない」と態度を保留する層も3割を超えている。さらに、私立高校等加算額も含めた所得制限の完全撤廃や外国籍生徒の扱いに関しても、意見が分かれている。制度設計の詳細内容に関してはまだ十分な合意形成が進んでいないため、令和8年度の本格実施に向けて、こうした多様な意見を踏まえた丁寧な検討と説明が求められる。

まず、令和8年度の成案に向けて検討すべきは、この制度が目指す「公平性」の具体像であろう。本来、制度は「あるべき教育の姿」という目的に基づいて設計されるべきだが、高校授業料無償化についてはその目的が曖昧なまま議論が進んでいるのではないか。そのため、国民もこの制度がどのような公平性を目指すべきか判断できず、支援対象について意見が分かれているのではないだろうか。例えば、アンケートで「世帯の構成」や「生徒の特別な事情」など、所得以外の基準を求める声が一定数見られた。これは、現行の所得基準だけではとらえきれない家庭の実態が存在することを示している。教育に対する負担がより公平になるよう、多角的な視点から制度を設計することも一つの選択肢となりうるだろう。また、私立高校への支援拡大は私立高校の選択肢が少ない地域では恩恵が限定的となり、多くの税金が私立高校の多い大都市圏に流れることとなる。全国一律の制度が公平かという点も検討を要するポイントだ。

加えて、支援の拡大がどのような影響を与えるかも考慮して制度を考えなければならない。たとえば、私立高校への支援拡大が「公立離れ」を加速させる懸念がある。実際に、先行地域ではその傾向がみられ、東京都では、令和7年春の入試で全日制の都立高校の4割近くを占める62校が定員割れとなった。このような動きは、私立高校が多数立地している都市部の生徒は教育の選択肢が増える一方、そもそも通える範囲に私立高校が少ない地方の生徒の選択肢は増えないばかりか、経済的に余裕のある家庭の子どもの流出が加速することで、地域の教育インフラである公立高校の活力低下や統廃合につながる懸念もある。また、無償化によって生まれた家計の余裕を塾や習い事に充てられる家庭とそうでない家庭があり、所得が高い世帯ほど教育投資を増せるというアドバンテージが生まれてしまう。これらの問題に対しては、授業料無償化の議論だけでなく、授業料以外の学用品費などを支援する「高校生等奨学給付金」の拡充や、どの学校に進学しても質の高い教育が保障されるよう、公立・専門高校への設備投資支援を含む公教育全体の魅力向上策を高校無償化と一体として検討していくことが一層重要となる。

制度を運用する際にも、注意を要する。例えば、私立高校が「便乗値上げ」をした場合、支援額を超える授業料負担が生じ、結果として家庭の経済力によって進学先の選択肢が左右される状況が維持される可能性がある。東京都の授業料事前届出制や、大阪府のように施設整備費まで含めた補助上限額を設定し超過分を学校負担とする方式など、実効性のある仕組みを全国的に導入することは有効な一手となりうるだろう。

しかし、こうした制度設計を議論する以前に、安定した財源の確保が不可欠である。アンケートでも「財源確保の難しさ」が反対理由の最多を占めるなど、国民の懸念は根強い。政府の試算では約4,000億円が必要とされる(第217回国会 衆議院予算委員会 第6号 令和7年2月6日より引用)ものの、その財源の捻出方法がいまだ不透明である。持続可能な制度とするためには、財源の裏付けを具体的に示すことが、国民的合意を得る前提条件となる。加えて、制度の根拠を法令に置くのか、毎年度の予算措置に委ねるのかも検討課題である。法令化は制度の安定性を担保できる一方、予算措置には社会情勢や財政状況の変化に機動的に対応できるという利点がある。それぞれの長所と短所を比較し、財源確保策と合わせて総合的に判断すべきだろう。

財源が無限であれば、誰もが支援を望むのは当然だ。しかし、日本は高齢化で社会保障費が増大し続け、巨額の財政赤字を抱えている。財源が限られていることを踏まえ、どのような目的のために、誰に、どう配分するのが最も効果的なのかについて議論し、制度を設計する必要がある。今回の所得制限撤廃は、その点が曖昧なまま「広く配ること」自体が目的化し、効果を度外視したばらまきに陥る懸念はないだろうか。今求められるのは、まず「この制度で何を実現したいのか」という目的を明確に定義し、その上で、制度が目指すべき公平性や制度のもたらす影響、財源面で持続可能性を熟議し、発信していくことだろう。そして、所得制限を全面的に撤廃するにせよ、制限をかけるにせよ、我々国民も自らの税金の使い道と社会の未来を決める重要な選択として、議論の行方に関心を持ち続ける姿勢が必要である。

プロフィール

-

一丸 紗月のポートレート 一丸 紗月

社会システムコンサルティング部

-

苅部 祐作のポートレート 苅部 祐作

社会システムコンサルティング部

-

村上 泰紀のポートレート 村上 泰紀

社会システムコンサルティング部

-

飴嶋 彩織のポートレート 飴嶋 彩織

社会システムコンサルティング部

-

長井 夕佳のポートレート 長井 夕佳

社会システムコンサルティング部

-

野澤 光輝のポートレート 野澤 光輝

社会システムコンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。