概要

日本のバブル崩壊以降の「失われた30年」は、知財戦略の進化が停滞していた時代である。

高水準の研究開発投資を行いながらも、それが十分な事業価値に結びつかないというパラドックスを抱える日本企業に今求められているのは、技術をオープン化し(自社技術を社内利用にとどめず、外部にも活用してもらう)、市場創出へと導く「攻めの知財戦略」と、知財を経営の中核に据え、収益源として活用する「知財統合型経営」への転換である。

NRIは、こうした構造的な変革に対し、戦略策定から実行支援までを一貫して提供し、企業の価値向上と持続的な再生を支援している。

1.はじめに:失われた30年の本質

日本の「失われた30年」は、知財戦略の不在がもたらした構造的停滞である。世界有数の技術力と研究開発投資を誇りながらも、それが事業価値に結びつかず、国際競争力を低下させてきた。今求められるのは、知財を「守りの手段」から「攻めの資産」へと転換し、CXの経営改革とGXやSDGsなどのサステナビリティ経営を牽引する「知財経営」への変革である。

日本は研究開発費や特許出願数で世界トップクラスである一方、ライセンス収入は米国の数分の一にとどまる[1][2][3]。これは、特許という「アウトプット」を事業価値という「アウトカム」に転換する仕組みが欠如していることを示している。米国企業は、技術・ブランド・データなどの無形資産に積極的に投資し、顧客価値に訴求する知財を商業化するインフラを整備している[4]。

企業がこの課題を克服する処方箋は、守りから攻めへの大胆な転換である。具体的には、自社技術のオープン化により業界を巻き込む「攻めのオープンな知財戦略」と、IBM等の成功事例に倣い、顧客課題を解決する「ソリューション知財」で収益を上げる「知財統合型経営」への変革が不可欠である。

本稿では、企業が企業価値向上と再生を遂げるための具体的な道筋を提示する。

2.日本のパラドックス:高いイノベーションと低い価値創出

日本が研究開発大国でありながら、なぜ価値獲得に苦しむのか。その矛盾した状況は、いくつかの重要な指標の乖離に明確に表れている。日本の知財財産権等使用料収支は米国と比べて多いとは言えないが、これはアジアからの知財収入への依存と欧州への赤字に依るものである。また、先進国市場での高額ロイヤリティを生む基盤技術の不足、サプライチェーン断絶、経済安全保障上のリスクなどが示唆される[3][4]。日本企業は「特許生産工場」としては優れているが、それを収益化する仕組みが弱く、特許の量や質を重視する思考から、顧客価値を最大化する「価値重視」への転換が必要である。

図表 研究開発費・特許出願数・知財収支の国別の比較

出所)NRI作成

3.処方箋①:「攻めの知財戦略」が創り出す新たな価値

今後の知財戦略は、自社技術を囲い込むのではなく、オープン化によって業界全体を巻き込むエコシステムを構築する「攻めのオープンな知財戦略」が鍵となる。IBMや24M Technologies[5]、ダイキン[6]、三菱ケミカル[7]、NVIDIA[8]などの知財先進企業は、ソリューション知財を通じて顧客接点を獲得し、収益事業へと誘導する「ビークル」として知財を活用している。モノ事業とソリューション事業を分業化することで、顧客獲得と収益化の役割を明確に分け、競争力を高めることが可能となる[9]。

4.処方箋②:「知財統合型経営」への変革

IBMは経営危機を契機に、知財営業・サービス提供部隊を組織化し、知財をソリューションとして提供する体制を構築した[10][11][12]。この変革には、以下の三位一体の取り組みが必要である。

- 戦略策定体制の再構築:経営企画と知財企画を融合し、顧客課題に応えるソリューション知財を中心とした戦略を策定する。

- ソリューション提供体制の強化:営業・サービス提供部門が顧客ニーズを技術マーケティングで把握し、収益事業へと繋げる。

- 知財インテリジェンス機能の導入:金銭評価した知財価値を高める社内KPIを提示して、社内の活動で知財価値を高める方向性を示せるよう経営判断やIR活動に活用する。IBMの金銭評価した知財価値「Custom Development Income」の開示は、単なる売上計上を超え、莫大な研究開発投資で生み出したIPが、高付加価値なサービスを通じて具体的にどれだけ収益化されているかを示している。これにより、技術力と事業戦略の有効性、将来の成長性を投資家に訴求する重要なKPIとなっている。

このような体制の構築により、IBMは年間10億ドル以上の知財収入を安定的に維持し、知財の流動化を契機として収益性を大きく拡大した。例えば、サーバー省エネソリューションのプラットフォーム・サービスを利用するには、IBM社の太陽光パネルを買わなければならず、太陽光パネルの市場拡大につながった。これが転換点となり、同社は知財を単なる防御手段ではなく、顧客課題を解決する「ソリューション」として活用することで、企業価値の向上と持続的な収益性を実現するソリューションビジネスへの本格的な移行を果たしている[10][11][12]。

5.NRIの「知財統合型経営変革ご支援」

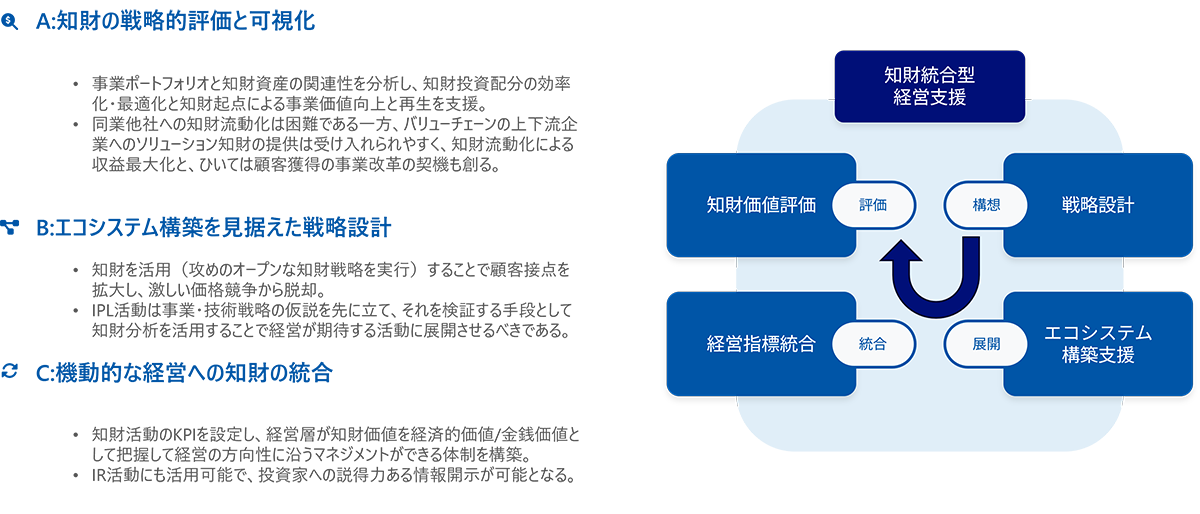

NRIは、知財を経営に統合するための「知財統合型経営変革」を支援している。主な柱は以下の3点である。

- 知財の戦略的評価と可視化:事業ポートフォリオと知財資産の関連性を分析し、知財投資配分の効率化・最適化と知財起点による事業価値向上と再生を支援する。競争関係にある同業他社への知財提供は比較的難しい一方、バリューチェーンの上下流企業へのソリューション知財の提供は受け入れられやすく、この知財流動化による収益最大化を実現し、顧客獲得の事業改革の契機も創る。更に、知財評価により、他の用途展開にもつながる。

- エコシステム構築を見据えた戦略設計:知財を活用(攻めのオープンな知財戦略を実行)することで顧客接点を拡大し、激しい価格競争からの脱却を支援する。事業・技術戦略の仮説を先に立て、それを検証する手段として知財分析を活用する、いわゆるIPランドスケープ活動を支援する。

ソリューション技術を知財として捉えるには、以下の3つの機能確立が必要になる。

- ①ガバナンスの確立

ソリューション知財をオープン化する際、事業提携契約において、共創知財(フォアグラウンドIP)のライセンス条件や改版権の制限など、知財管理のルールを明確に設定する。 - ②戦略を実行する上で必須となる技術開発の提携先選定

技術開発は、複数市場に展開可能なプラットフォーム技術・知財を生み出すことを前提に、事業を持たないスタートアップやファブレス企業などを優先的に選定し、提携する。 - ③技術コンタミの防止

技術選定の過程で複数企業と接触する際、未採用企業の情報が混入しないよう、外部コンサルタントが情報管理を担い、守秘義務違反等のリスクを回避するための体制を構築する。

- ①ガバナンスの確立

- 機動的な経営への知財の統合:知財活動のKPIを設定し、経営層が知財価値を経済的価値/金銭価値として把握して経営の方向性に沿うマネジメントができる体制を構築する。IR活動にも活用可能で、投資家への説得力ある情報開示が可能となる。

6.おわりに:NRIが提供する独自の価値

NRIの強みは、知財を融合した戦略コンサルティングと、ITソリューションの融合にある。知財を経営に統合、GXやSDGsなどの非財務情報と結びつけることで、企業の持続的競争力を高め、企業価値最大化を実現することができる。

企業が知財を真の武器として活用し、未来を切り拓くための支援を、NRIは一貫して提供している。

出所)NRI作成

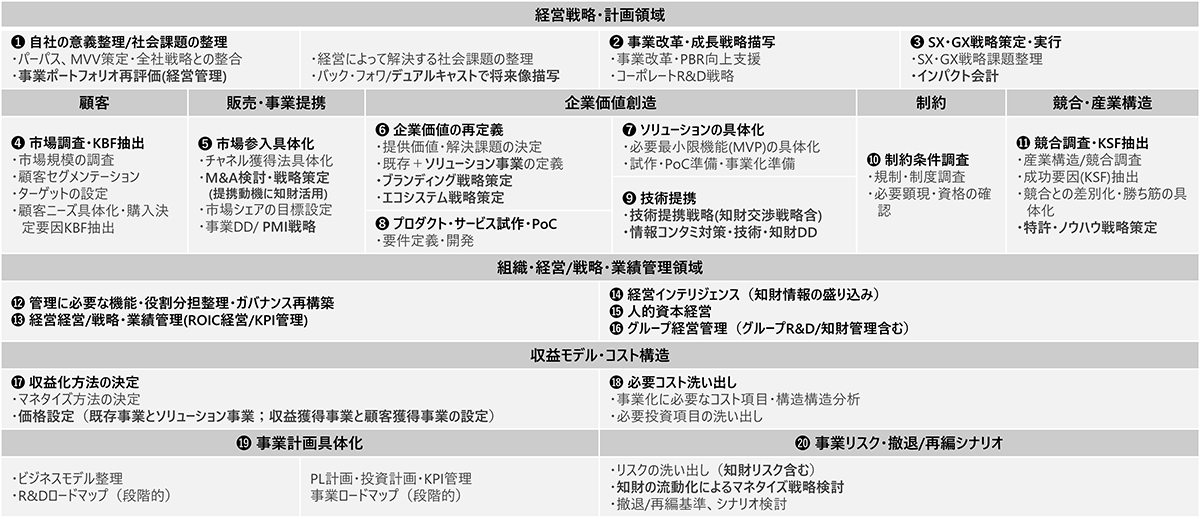

図表 知財融合による成長戦略へ転換するのに必要な戦略的観点・対応

出所)NRI作成

- [1]第一生命経済研究所「2023年度の日本の研究開発費」

- [2]Global Note「世界の研究開発費ランキング」

- [3]知財応援Blog「使用料収支から見る日本の知的財産権の実力」

- [4]野村資本市場研究所「無形資産投資と日本の経済成長」

- [5]24M Technologies "A Better Battery" (自社ウェブサイトにて、技術ライセンス供与をビジネスモデルの中核として公表)

- [6]ダイキン工業株式会社 ニュースリリース「新冷媒HFC-32を採用したエアコンに関する基本特許を全世界で無償開放」(2011年11月9日ほか)

- [7]三菱ケミカルグループ株式会社「イノベーション > 戦略 > R&D・知財戦略」(2025年9月12日)

- [8]TechCrunch「Nvidia expects to lose billions in revenue due to H20 chip licensing requirements」(2025年5月28日)

- [9]Marshall W. Van Alstyne, Geoffrey G. Parker, and Sangeet Paul Choudary, "Platform Revolution" (書籍『プラットフォーム革命』として邦訳。プラットフォーム事業者がエコシステムを構築する戦略について詳述)

- [10]林力一,筑波大学MBA「ビジネス・エコシステム構築に関する知財戦略に関する研究」

- [11]IBM Financial Reporting - Investor Relations | IBM

- [12]LexisNexis「トップテクノロジー企業の知財戦略」

詳細版資料では、本稿でご紹介した「攻めの知財戦略」や「知財統合型経営」の実現に向けた具体的なアプローチをはじめ、IBMを含む国内外の先進企業によるケーススタディ、さらに貴社における知財の経営統合を支援するNRI独自のご支援内容について、より詳しく解説しています。

プロフィール

-

林 力一のポートレート 林 力一

グローバル製造業コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。