概要

デジタル化時代の到来により製品イノベーションの在り方がソフトウェア優位に大きく変わる中で、新しいグローバルR&D体制の構築が急がれている。特にインドは安価・高度なIT人材が集積していることから、「Global Capability Center(GCC)」として活用が進んでいる。他方、GCC活用には、デジタルレディーな製品開発を全社として目指す覚悟、適切な拠点開設スキームの採用、現地に合わせたマネジメントスタイルへの変化、技術流出リスク対策等多様な課題への対処が必要であり、本稿ではGCC活用の要諦についてまとめている。

1.デジタル化時代における製品イノベーションの在り方

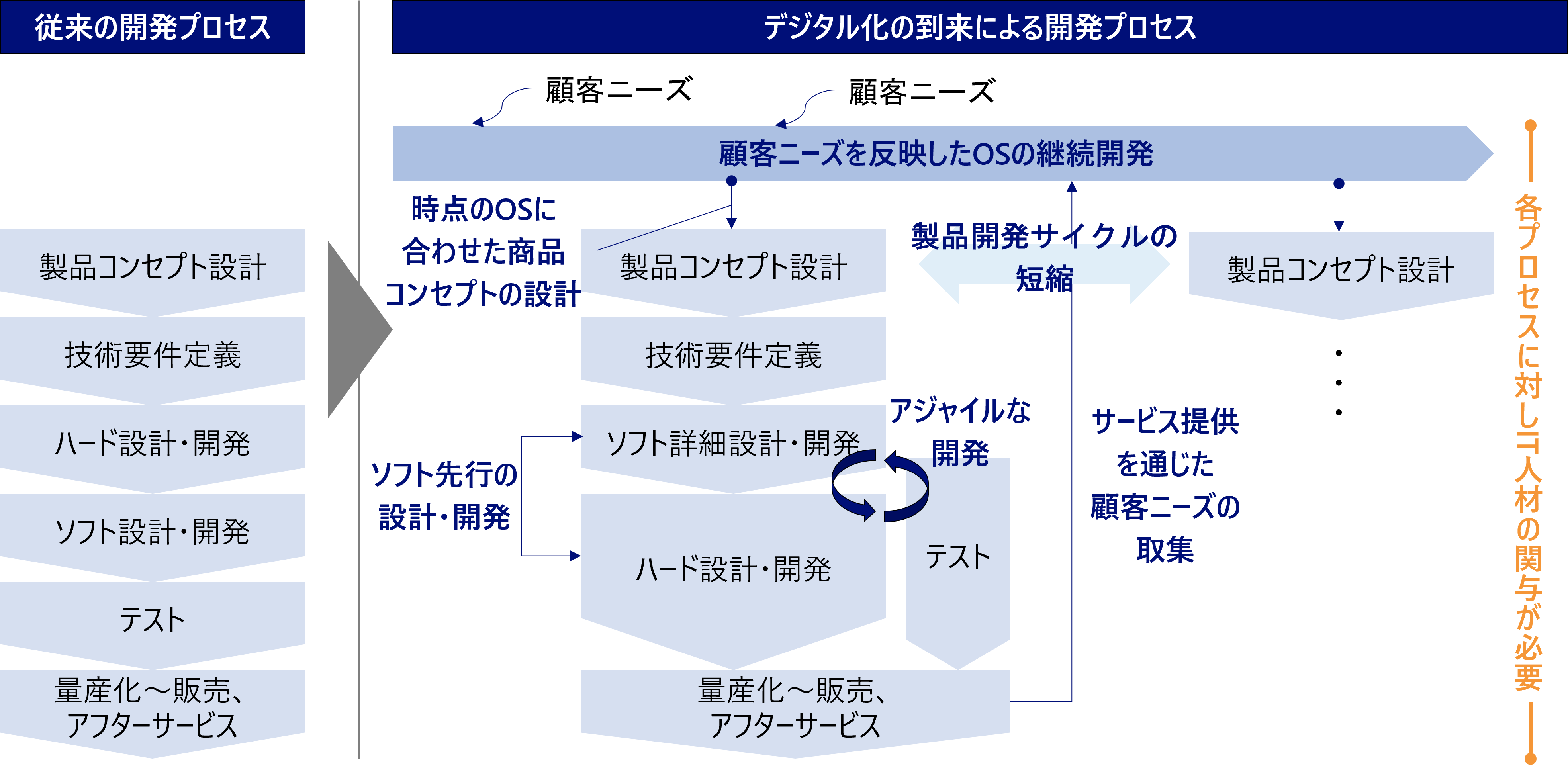

2024年5月に経済産業省が発表したモビリティDX戦略にも記載があるように、製品開発はデジタル化により新たな競争環境を迎えている。特に図1に示すように、ハード起点の設計・開発を実施し、ハードを制御するためのソフトが合わせて設計・開発されていた従来の製品開発プロセスは、デジタル化の到来により大きく変容した。サービス提供を通じた顧客ニーズ収集がデジタル化され、より顧客起点の製品開発が実現できるようになる中で、製品設計もソフトウェア起点に展開され、ソフトウェアに合わせたハードウェアが開発されるようになっている。結果として、プロセス全体においてIT人材の重要性が高まっている。

図1 デジタル化の到来による製品開発プロセスの変化

出所)NRI作成

グローバル企業各社は、インド、中国、米国等、各国毎のIT人材の特徴の違いを活かし、グローバル全体で最適なR&D体制を構築することでIT人材を確保し、デジタル時代の製品開発体制への変革を推進している。他方、日本企業は、自国内でIT人材が不足し、かつグローバルR&D体制の構築においても出遅れており、結果としてデジタルを活用した新規製品開発や、顧客起点の価値創出において、グローバル企業に対し後れを取っている状況である。日本国内では賄いきれない中、グローバル全体のIT人材リソースを活用しながら最適なR&D体制を構築していくことで、デジタル化の時代に対応した製品・研究開発能力を非連続的に確保していく必要がある。

2.GCCを活用したイノベーションの可能性

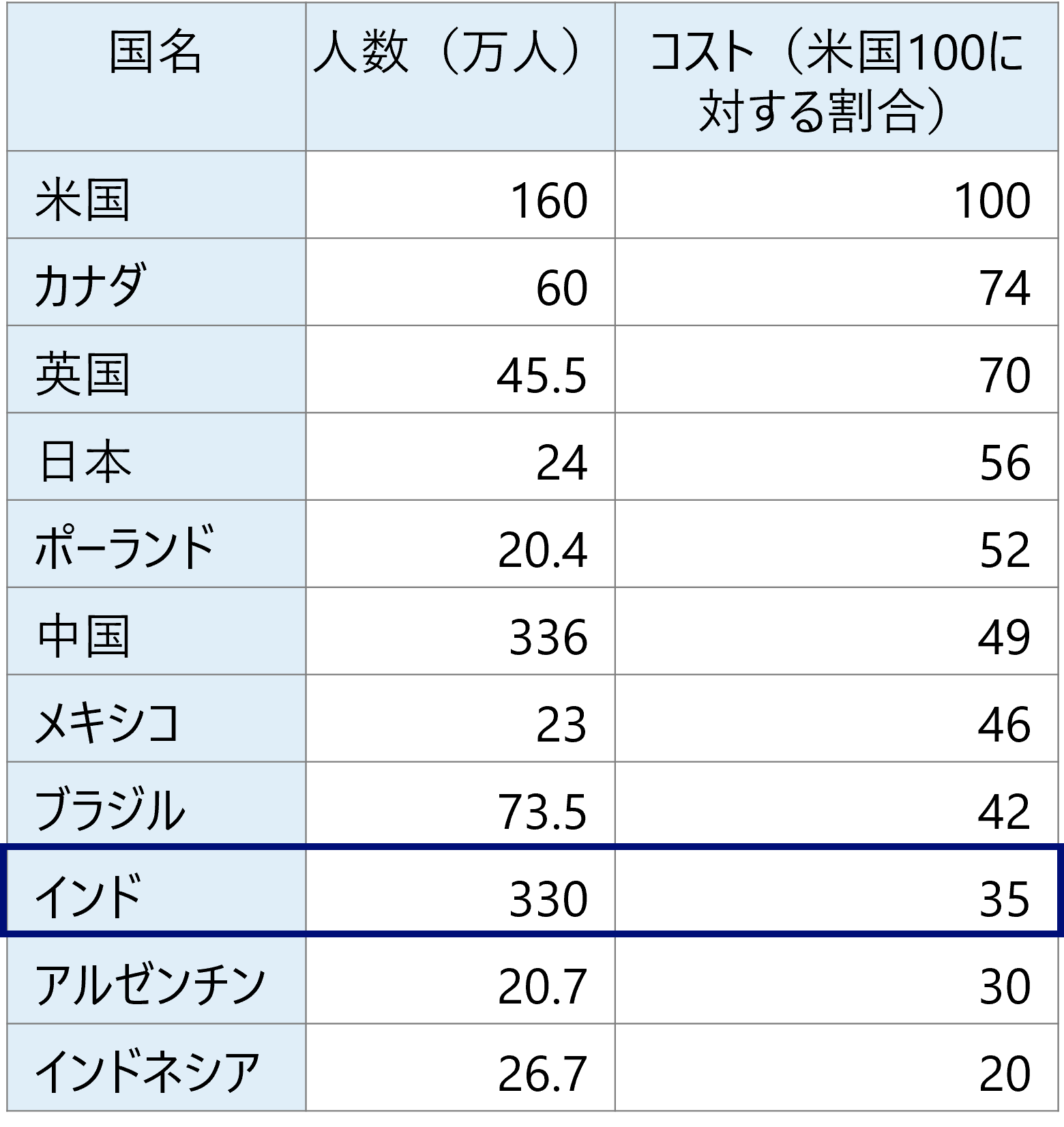

主要国の中で特にIT人材が豊富であり、またAI領域における人材集積も進んでいるインドは、製品開発拠点先として注目されている。図2に示すように、インドのIT人材数は主要国の中で中国の次に多く、かつコストは中国の約7割の水準である。

図2 主要国のIT人材数・コスト比較

出所)JETRO「インドにグローバル・ケイパビリティ・センター(GCC)を置く魅力」2024年11月より抜粋

インドに集積しているIT人材の活用のためにグローバル企業が置いている企業は、「Global Capability Center(GCC)」と呼称され、近年注目を集めている。NASSCOM(National Association of Software and Service Companiesの略で、インドの主要IT関連企業約1,200社が加盟している業界団体)の定義等に基づくと、GCCは、BPO拠点やオフショア開発拠点等、企業活動のサポート・バックオフィス機能の意味合いも含んでいる概念であるが、特に近年注目を集めているのは、Center of Excellence(CoE)に近いような概念も含む、研究・製品開発領域における拠点としてのGCCである。CoEとは、組織横断の取り組みを継続的に行う際に中核となる部署や研究拠点のことであり、ベストプラクティスや技術を取りまとめ蓄積する役割、常に新しい情報やトレンドを把握して拡げていく役割を持つ。

例えば、ドイツに本社を有するボッシュ社は、ドイツ国外では最大である20,000人規模の研究開発拠点をインドに構え、ITソリューション製品の研究開発を実施している。また、セールスフォース社は2016年にハイデラバードにCoEを開設している。2023年、2024年と相次いで拡張を実施し、現在は13,000人規模のグローバルイノベーションハブとなり、グローバル向け製品群の開発業務を担っている。これらはGCC活用の好例と言える。

日本企業を見ても、デジタル化の波が早くから押し寄せた情報通信業や金融業では、日本企業でもインドのGCCを活用する動きが見られ、直近1~2年では製造業にも波及しつつある。例えば楽天グループは、2016年にグローバル拠点向けのプロダクト開発と、イノベーションセンターをバンガロールに構え、2025年時点で1,600人規模の従業員を抱えている。また、直近1,2年を見ると、ダイキンやオリンパス、日立建機等が相次いでR&D拠点のインドでの立ち上げ・強化を発表し、GCC活用の取組を進めているところである。

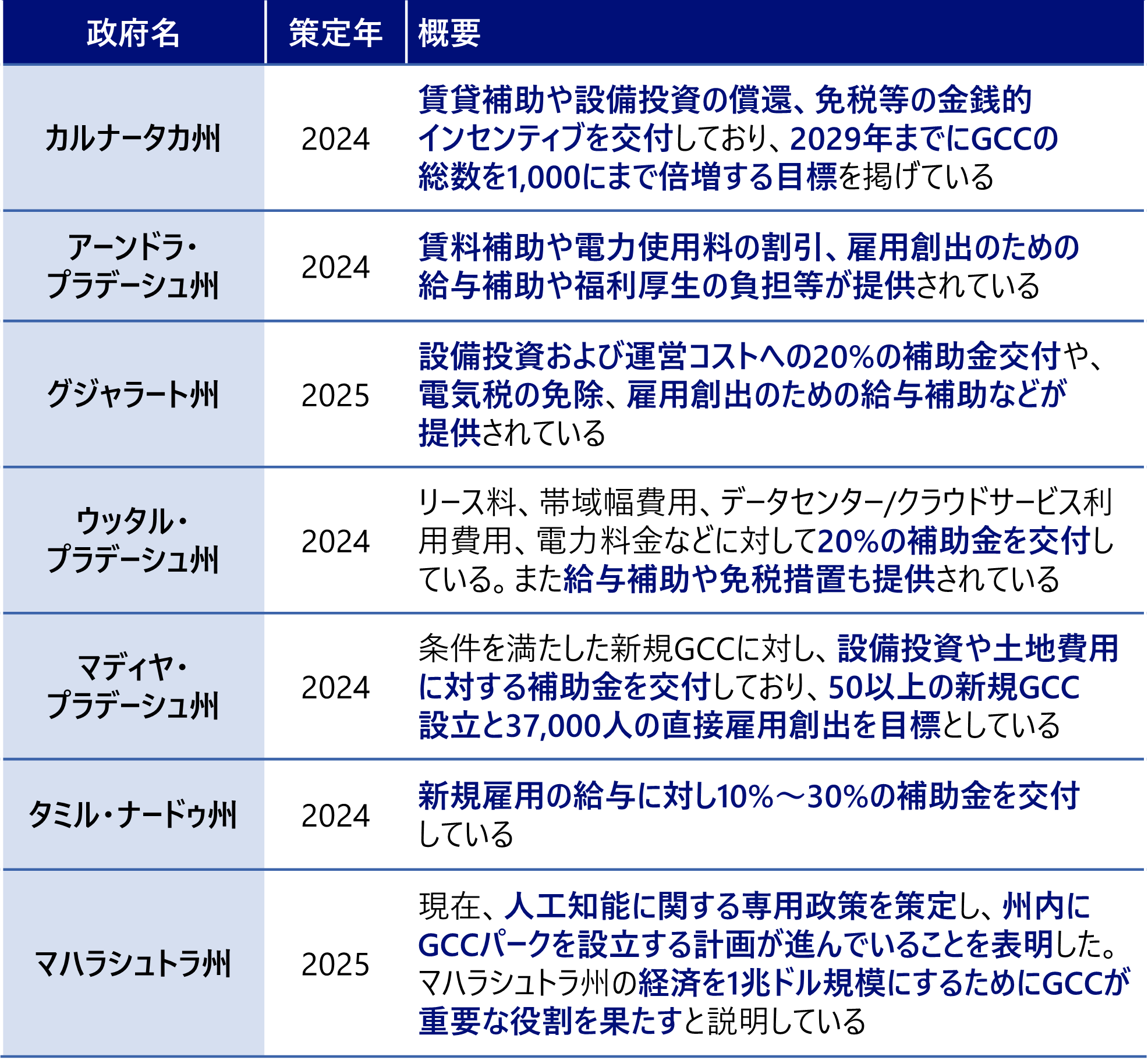

今GCCに注目が集まっている背景には、前項で記載したような製品開発プロセスの変容への対応を各企業が本格化しはじめたことに加え、インド各州が直近1,2年において相次いでGCC誘致施策を打ち出していることが挙げられる。図3は、インド州政府による主なGCC招聘策をまとめたものになる。各州はGCC誘致のため、税制面や人材採用、物件賃貸における補助金等多様なインセンティブ施策を相次ぎ打ち出している。

図3 インド州政府による主なGCC招聘策

出所)各州政府のWebsiteを参照し、NRIが作成

3.GCCを正しく活用するために

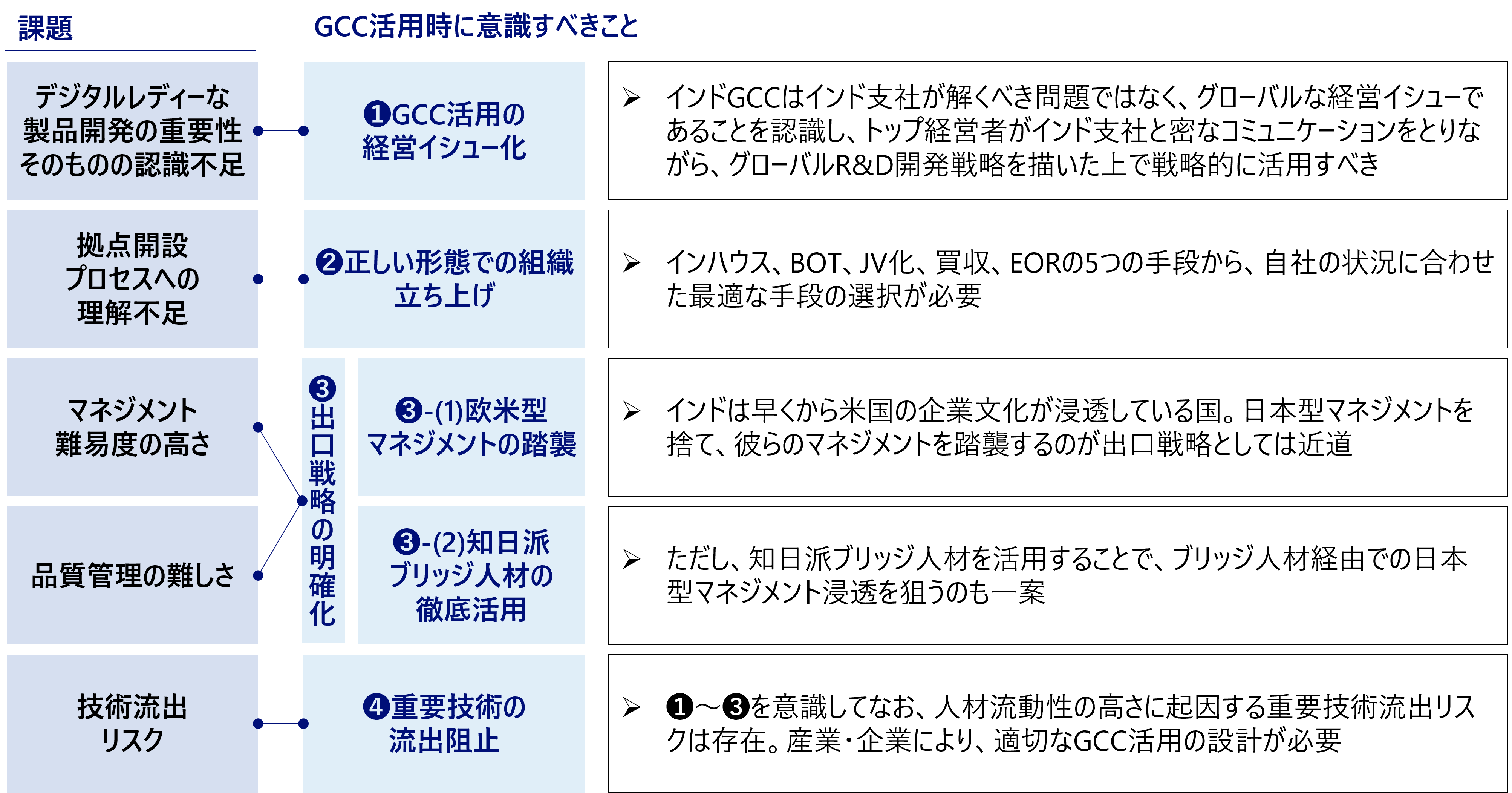

GCC活用の成果最大化のためには、様々な課題をクリアする必要がある。日本企業が活用時に意識すべきことについて、図4にまとめている。以下4つのポイントを紹介する。

① GCC活用の経営イシュー化

存在感が急速に高まっているGCCはインドに進出する日本企業にとってホットトピックである。インド拠点に対し「GCC設立を検討せよ」という指令が本社から下りているケースが散見される。しかし、GCCを正しく活用するには、その前段となるデジタル時代における製品開発ビジョンの明確化と、ビジョンに沿った形でのグローバルR&D戦略の描写など全社的な経営戦略や意思決定が必要となる。GCC活用は経営イシューとしてとらえるべき課題であり、グローバルR&D戦略に基づきながら、経営層がインド拠点と密なコミュニケーションをとりながら活用検討を実施していく必要がある。特に一点目のデジタルレディーな製品開発そのものの認識不足は、大きな課題となっている。

② 正しい形態での組織立ち上げ

GCCの立ち上げスキームには、大きく5類型存在する。一つ目は企業が既存の資本・人材で現地法人を立ち上げるインハウス型。二つ目は他企業の資本・人材を使って運営を開始し、一定期間後に所有権を移転するBOT型。三つ目は現地企業と合弁会社を設立し、共同の資本で経営を行うJV型。四つ目は現地企業を買収してGCCとして活用する買収型。五つ目は現地事業者を法的雇用主として現地従業員を雇用し、企業は給与計算・労務管理等を現地事業者に委託するEOR型である。インドでの拠点運営になれており、かつ厳格な企業文化があるため時間をかけてでも自社で構築したいという企業はインハウス型を選択すべきである。他方、近年は短時間で非連続的なGCC設立を目指す中で、BOT型での設立が増えてきている。(詳細はダウンロード資料をご確認いただきたい)

- BOT(ビルド・オペレート・トランスファー)型とは、民間事業者が公共施設などの建設、運営、維持管理を行い、契約期間終了後に所有権を公共主体に譲渡する事業方式。民間事業者は施設を建設し、一定期間、所有・運営し収益を上げ、契約期間の満了後に公共主体に引き渡す。

③ 出口戦略の明確化

GCC活用の出口戦略の明確化も、立ち上げ時から重要である。マネジメントの方策は大きく二つであり、欧米型マネジメントに合わせるか、知日派インド人材を活用し日本型マネジメントを浸透させるか、である。インドはオフショア開発拠点として、早くから米国の契約文化が浸透している国であるため、各人・各組織のミッション・タスクの明確化とタスクマイルストーンの明確化、その徹底的なドキュメント化をし、組織・人の管理をドキュメントに基づいて細かく実施していくやり方による欧米型マネジメントが馴染みやすい。また、人事制度もインドのローカルの慣習やマネジメント文化に合わせたものにチューニングする必要がある。

他方、GCCを活用する多くは製造業であり、製造業におけるハード寄りの開発などでは日本企業特有の慣習や既存のマネジメント方法が適しているため、日本型マネジメントによる開発の方がなじむ場合も存在する。日本型マネジメントスタイルを浸透させたい場合は、知日派インド人材を中核人材として登用し、知日派人材経由でマネジメントスタイルを浸透させていくことで成功する事例がある。ただし、知日派インド人材の発掘は現時点では難易度が高いのが実情であり、積極的な日本での研修実施等、社内教育の地道な取り組みも重要となる。

④ 技術流出リスク

更に、技術流出リスクへの備えも必要となる。情報セキュリティの観点でインドが他国に比べ特に注意が必要というわけではないものの、GCC人材は流動性が非常に高く、2~3年で転職を繰り返す人材が多い。その中で人伝い等のフィジカルな情報流出は避けられない。また、GCC拠点設立支援企業を活用する場合には、知財関係の契約にも注意する必要がある。競合優位性がある、もしくは競争戦略上重要な領域、更に企業の経済安全保障上重要な技術領域については引き続き日本国内での開発を実施すべきである。

図4 日本企業がGCC活用時に意識すべきこと

出所)NRI作成

デジタル化に対応した製品開発プロセスの遅れを取り戻し、変革を一足飛びに実現するには、グローバルR&D開発戦略を描き、GCCを経営イシューとして認識した上で、組織立ち上げやマネジメントにおいて、適切な手段を選択することで、GCCを正しく活用することが重要であると考える。また、GCC活用時には、重要技術の流出阻止にも留意する必要がある。このように、GCCを正しく活用できるか否かが、製品開発力・技術力で勝負してきた日本企業の今後の趨勢を占うのではないか。

コラムに記載した内容をより詳細に紹介しているため、ご関心のある方は下記URLより資料をダウンロードいただき、ご参照いただければ幸いです。

プロフィール

-

小林 直弘のポートレート 小林 直弘

エネルギー産業コンサルティング部

-

友野 つぼみのポートレート 友野 つぼみ

エネルギー産業コンサルティング部

-

大山 巽のポートレート 大山 巽

AIコンサルティング部

-

新村 勇成

エネルギー産業コンサルティング部

-

又木 毅正のポートレート 又木 毅正

エネルギー産業コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。