執筆者プロフィール

阿部 真士:

1996年に野村総合研究所に入社。専門は社会保障・福祉領域におけるシステムコンサルティング、情報システムの調達支援、プロジェクトマネジメント支援などに従事。

相馬 勝:

大手ITベンダーにて中央省庁の大規模システムの開発を経て、2008年に野村総合研究所に入社。主に政令指定都市の福祉領域システムの調達支援、プロジェクトマネジメント支援などに従事。

藤野 正則:

2023年まで大手ITベンダーにて自治体業務システムの開発に従事。総務省、デジタル庁の自治体システム標準化の各種検討会に参画。

2024年に野村総合研究所に入社し、主に政令指定都市の自治体システム標準化の導入支援に従事。

目次

現在、全国の自治体において「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(令和3年9月施行)に基づき、標準化対象20事務についてシステムの標準化(以下「自治体システム標準化」という。)に向けた動きが佳境を迎えています。

本稿は、自治体システム標準化に向けて各政令指定都市が抱える課題を把握し、その状況下で標準化への移行を推進する際の参考となる情報を取りまとめたものであり、各政令指定都市の標準化への一助となることを望んでいます。

自治体システム標準化の目標と現状

自治体システム標準化の目標

「地方公共団体情報システム標準化基本方針」における自治体システム標準化の目標は、「標準化・共通化の取り組みにより、人的・財政的な負担を軽減し、自治体の職員が住民への直接的なサービス提供や、地域の実情を踏まえた企画立案業務などに注力できるようにすること」です。また、「オンライン申請等を全国に普及させるためのデジタル化の基盤を構築すること」も目標とされています。その目標に対して、現状の自治体システムには次のような問題があります。

-

①

維持管理や制度改正時の改修などにおいて、自治体は個別対応を余儀なくされ、負担が大きい。

-

②

情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まない。

-

③

住民サービスを向上させる最適な取り組みを迅速に全国へ普及させることが難しい。

これらの問題への対策として、自治体システム標準化が義務付けられ、ガバメントクラウドの活用が推奨されています。

自治体システム標準化の現状

人口が多い政令指定都市は、他の自治体と比較して対応すべき機能が多いため、課題も多く、根深いものとなっています。次章以降では、NRIが政令指定都市の自治体システム標準化支援で経験した課題を明確化し、それらを踏まえた自治体が選定し得る移行モデルについて提言します。また、課題を抱える政令指定都市が標準化を推進するために、国が実施できるサポート対応についても提言します。

政令指定都市が抱える自治体システム標準化における課題

NRIの政令指定都市の自治体システム標準化支援での経験を踏まえると、多くの政令指定都市が直面していると思われる課題として次のようなものがあげられます。

1.標準仕様書に係る業務・システムについて

【課題1-1】従来の市民サービスの維持が困難

自治体システム標準化では、国が策定した標準仕様書に記載されている機能以外はシステムに搭載してはいけないという「ホワイトリスト方式」が採用されています。政令指定都市では、人口規模および行政区等の特性により、独自の機能拡充を行ってきました。しかし、標準化により「ホワイトリスト方式」の適用を受け、拡充機能の廃止や業務見直しが求められるため、従来の市民サービスを維持できるかが課題となります。

【課題1-2】標準仕様書の改版による影響

標準化対象事務の標準仕様書は、これまでに何度も改版されています。自治体はその都度、差分機能のFit&Gap分析や業務見直しを行うため、移行作業の増加が課題となっています。また、調達時点で必須機能とされていたものが、改版によりオプション機能(任意)に変更されることで、市民サービスに必要な機能がシステムに実装されないケースも発生しており、それに伴う市民サービスの低下が課題です。

2.システム運用コストついて

【課題2-1】追加運用経費の発生

自治体システム標準化への移行に伴い、政令指定都市では、独自の機能拡充に必要なアドオン開発・保守に係る費用が発生する可能性があります。また、ガバメントクラウドへの移行に伴うクラウド利用料や回線利用料も新たに発生し、さらに移行に伴うリスク費用も計上される可能性があるため、国が目指す運用経費等の3割削減(2018年度比)に向けたコスト削減が課題です。

【課題2-2】競争性が働かない調達

令和7年度までの移行を目指すという期限が設けられたことにより、政令指定都市のような大規模システムに対応できる開発ベンダーが限られています。そのため、対応可能なベンダーがいない、または1社しか存在しないケースが多くなることが想定され、コストに対して競争性が働かないことが課題です。

3.移行スケジュールついて

【課題3-1】開発ベンダーの確保が困難

自治体システム標準化は、全国の自治体が令和7年度までに一斉に標準化へ移行することを目指しています。そのため、各自治体による開発ベンダーの取り合いが発生しており、令和7年度までに標準化に対応できる自治体が限られています。開発ベンダーを確保できない自治体では、標準化への移行が遅延する可能性があり、これが課題となっています。

【課題3-2】制度改正に伴うスケジュールの圧迫

一部の対象事務では、こども・子育て政策やマイナンバー関連施策など、優先度の高い国策による制度改正が発生しています。開発ベンダーは、令和7年度までに標準仕様書に準拠するための開発だけでもスケジュール的に厳しい中、制度改正に係るシステム改修が追加されるため、開発スケジュールの圧迫がさらなる課題となっています。

自治体システム標準化に向けた政令指定都市の対応について

政令指定都市の自治体システム標準化は、各事業およびシステムの状況により移行方法が異なります。そのため、各政令指定都市は、それらの状況を踏まえた移行モデルを定義した上で、適合する移行モデルに基づいて移行スケジュールを策定し、各種作業、課題の整理・解決、調達などを行い、標準化を実現します。

自治体システム標準化の移行モデル

-

①

新パッケージ推進モデル

自治体システム標準化への移行を契機に現行の事務やシステムを見直し、標準仕様書に準拠した新たなシステムに刷新することで標準化を実現します。

早期にFit&Gap分析を実施し、Gap部分に対して標準仕様書に準拠するよう業務見直しを行うことで、複数の開発ベンダーが応札できる要件を整えます。業務見直しの結果を基に一般競争入札により調達を行います。 -

②

現行システム踏襲モデル

自治体システム標準化の早期実現を第一目標とし、現行システムを標準仕様書に適合するようバージョンアップすることで標準化を実現します。

早期に現行システムのバージョンアップに向けた契約を現行ベンダーと締結し、共にFit&Gap分析および業務見直しを行います。その結果、現行システムにない機能については、標準仕様書に適合するようバージョンアップを実施します。 -

③

移行慎重モデル

自治体システム標準化の早期実現が難しい場合、標準仕様書の改版の収束、対応可能な開発ベンダーの充実、他都市の自治体システム標準化後の安定稼働の確認を待ってから標準化を実現します(移行時期の先送り)。

標準仕様書の改版ごとにFit&Gap分析および業務見直しを繰り返し実施します。改版が収束し、対応可能な開発ベンダーが複数となったタイミングで一般競争入札を行い、開発ベンダーを調達します。

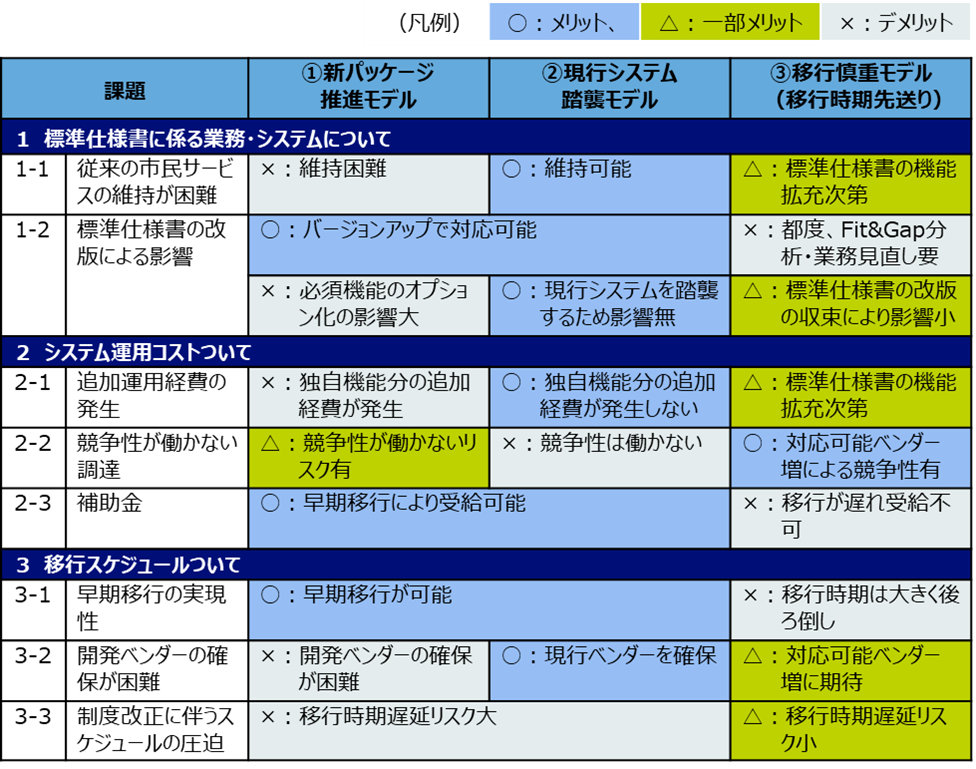

移行モデルのメリット・デメリット

各移行モデルの特徴を把握するため、前述2の課題などを基にメリット・デメリットを整理しました。

図表 各移行モデルのメリット・デメリット

各移行モデルが適する自治体の特徴

前述の各移行モデルのメリット・デメリットを踏まえ、それぞれの移行モデルがどのような自治体に適しているかを取りまとめました。各自治体は、どの移行モデルが適しているかを判断した上で、その移行モデルに合った自治体システム標準化の取り組みを進めることが推奨されます。

-

①

「新パッケージ推進モデル」が適している自治体

-

ア.

現行システムのバージョンアップによる移行ができない

-

イ.

現行システムの継続利用に執着がない。システムを刷新したい

-

ウ.

現行ベンダー以外に標準化対応可能な開発ベンダーがいる

-

エ.

競争による調達を行いたい

-

オ.

スクラッチ開発のシステムから、パッケージシステムに移行したい

-

カ.

国の意向に沿って早期に移行したい

-

キ.

補助金を活用したい

-

ア.

-

②

「現行システム踏襲モデル」が適している自治体

-

ア.

現行システムのバージョンアップによる移行が可能

-

イ.

現行システムの機能を継続利用したい

-

ウ.

現行ベンダー以外に標準化対応可能ベンダーがいない

-

エ.

国の意向に沿って早期に移行したい

-

オ.

補助金を活用したい

-

ア.

-

③

「移行慎重モデル」が適している自治体

-

ア.

現行ベンダーも含め、標準化対応可能なベンダーがいない

-

イ.

競争による調達を行いたい

-

ウ.

現行システムの機能を極力継続利用したい

-

エ.

時間をかけてでも確実な標準化を行いたい

-

オ.

現行システムの利用契約期間が数年間残っている

-

カ.

複数の標準化対象事務システムを一括調達するため、短期間での標準化が困難

-

ア.

自治体システム標準化を支援するために必要と考える国の取り組みについて

デジタル庁および総務省が令和5年10月に実施した「地方公共団体情報システムの標準化に関する移行スケジュール」および「移行困難システムの把握に関する調査」によると、1,788団体・34,592システムのうち、171団体(約10%)・702システム(約2%)が移行困難システムに該当する結果となりました。移行困難システムとは、移行の難易度が極めて高いと考えられるシステムを指します。また、移行困難システムとなる理由は、全体の約69%が「ベンダー撤退」、約31%が「個別開発」によるものでした。

こうした現状を踏まえ、自治体システム標準化を推進する自治体を支援するために、次のような国による取り組みが必要と考えます。

コスト削減を実現するための柔軟な移行期限の緩和

自治体システム標準化の目標である運用経費3割削減を実現するためには、複数のベンダーが応札可能な競争環境を作ることが肝要です。しかし、【課題3-1】でも述べたように、各ベンダーは既存顧客である自治体の標準化対応に追われており、対応可能ベンダーの確保が困難な現状となっています。こうした状況において、競争環境を整備するためには、複数の対応可能ベンダーを確保できる時期まで移行期限を柔軟に緩和するのが望ましいと考えます。

制度改正を考慮した自治体システム標準化の計画策定

国費7,000億円を投入する重要な国策である自治体システム標準化ですが、【課題3-2】で述べたように、こども・子育て政策やマイナンバー関連施策など、標準化対象事業に対する制度改正が頻繁に行われています。この制度改正に伴う標準仕様書の大幅改版が、自治体システム標準化を困難にしている大きな要因の一つです。

国はこうした対象事業の制度改正の動向を管理し、各自治体が無理なく制度改正に伴うバージョンアップを行えるよう、対応可能時期のアンケートを実施するなどして、各自治体の移行スケジュールを考慮した計画を策定すべきだと考えます。

国による標準準拠システムの構築

移行困難システムとなった自治体やシステムに対する最後の救済措置として、国主導で標準準拠システムを構築し、自治体に提供することも検討すべきと考えます。

この対策に類似するものとして、「デジタル行財政改革のこれまでの取組等について(2024/2/22)デジタル行財政改革会議」では、システムの「共通化」の取り組みも検討されています。標準化対象事務は共通化の対象外とされていますが、標準化対象事務においても自治体が共通で利用する機能については、国がシステムを所有し、自治体に提供する方法が近い将来有効となる可能性が考えられます。

自治体システム標準化の確実な実現に向けて

本稿では、自治体システム標準化に関して、特に政令指定都市が直面している課題を明らかにしました。また、政令指定都市が取るべき移行方針を移行モデルとして定義し、各移行モデルに適した自治体の特徴を整理しました。さらに、こうした各自治体の努力を後押しする支援策として、国が取り得る取り組みをいくつか提言しました。

自治体システム標準化の実現は、我が国のデジタル化推進にとって欠くことのできない重要な取り組みであることを十分に認識し、自治体と国が一体となって完遂する意思を持って邁進することが必要だと考えます。

プロフィール

-

阿部 真士

-

相馬 勝

-

藤野 正則

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。