執筆者プロフィール

ITマネジメントコンサルティング部 山路 賢人:

金融系IT企業を経て、2018年に野村総合研究所に入社。現在はIT戦略・グランドデザイン策定、システム化構想、プログラムマネジメントなどのコンサルティング業務に従事。

ITマネジメントコンサルティング部 坂口 恵理:

2009年に野村総合研究所に入社。証券業のシステムエンジニアを経て、現在はIT部門組織改革、IT投資・コストマネジメント、ITサービスマネジメントなどのコンサルティング業務とBtoBデジタルマーケティング業務に従事。

はじめに

近年、IT人材不足の深刻化やデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業の増加に伴い、IT子会社の将来像に関する相談が急増しています。この状況を受け、弊社では2023年度に、IT子会社の抱える課題と今後の方向性を把握するため、情報・デジタル子会社を対象とした調査1を実施しました。

調査結果からは、人材不足がさらに悪化していることや、親会社との関係構築における課題が明らかになりました。そして、IT子会社を保有する親会社との意見交換や、IT子会社の経営層を交えた研究会を通じて議論を重ねてきました。本ブログでは、調査結果を紹介しながら、IT子会社が直面する課題と必要な取り組みについて考察します。

IT子会社の経営者や親会社のIT部門責任者の皆様にとって、本コラムが自社の現状を見つめ直し、未来に向けた戦略を再考するきっかけとなれば幸いです。

IT子会社が直面する課題と背景

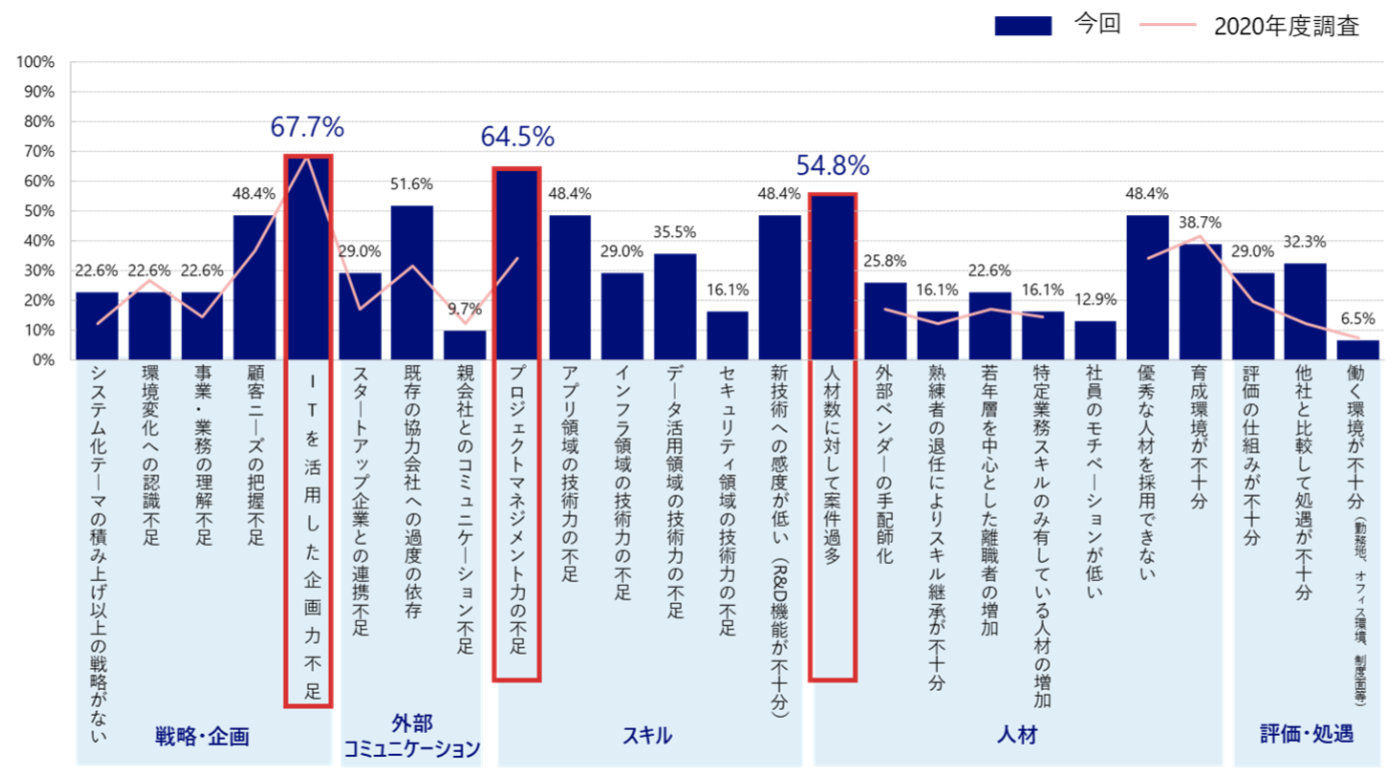

調査結果では、IT子会社が直面する主な課題として「IT企画力の不足」「プロジェクトマネジメント力の不足」「人材数に対する案件過多」の3点が浮かび上がりました(図1)。

図1 自社の抱える問題意識

2024年2月n=31 2021年3月n=47(全回答企業数から該当設問への無回答企業を除く有効回答企業数)

出所:「情報・デジタル子会社における今後の方向性と課題」(2024年2月)

1. IT企画力の不足

ビジネスとITの融合がますます重要性を増す現代において、IT子会社に求められる役割と期待は大きく変化しています。従来の安定的なシステム運用や、要件が明確な業務効率化案件の実施にとどまらず、企業価値を向上させるためのデータ利活用やデジタル技術を活用した企画の立案へとその期待が拡大しています。しかし、新技術の登場サイクルが短くなっている中、最新技術の習得がより困難になっています。

このような状況下、多くのIT子会社からは、既存システムの安定運用を担いながら、常に最新の技術動向を追い、それらを実際のビジネス課題の解決に適用する能力の獲得に苦心しているとの声が聞かれます。さらに、このような企画力の向上を困難にしている要因として、IT子会社内部での知識とスキルの継承の課題がよく挙げられます。業務知識や既存システムへの深い理解を持つ古参社員から、若手社員や中途入社社員へのスキル移転が円滑に進んでいないケースが多く見受けられます。

前回実施した調査2においても、多くの企業がIT企画力の不足を主要な課題として挙げており、この問題が慢性化していることを示しています。IT企画力の不足は一時的な現象ではなく、構造的な問題として捉える必要があります。

2. プロジェクトマネジメント力の不足

IT子会社に期待される能力の一つとして、プロジェクトの企画から実装、リリースに至るまで一貫して管理する能力があります。しかし、プロジェクトマネジメント力の不足を問題意識として抱えるIT子会社からは、外部ベンダーやパートナーの「手配師」的な役割にとどまっているとの指摘が多く聞かれます。技術の専門化と複雑化が進む中、慢性化する案件過多の状態が長期間にわたる外部ベンダーとの取引を余儀なくなせ、外部ベンダーへの依存度が高まった結果、IT子会社の役割が単なる仲介者や調整役に縮小されているのです。

さらに、この傾向は若手社員の育成にも悪影響を及ぼしています。プロジェクトの核心部分を外部ベンダーに委ねることで、社内でプロジェクトマネジメントのノウハウを蓄積し、次世代に伝承していく機会が減少しています。この状況が常態化することで、プロジェクト全体を俯瞰し、プロジェクト全体をリードする能力がIT子会社全体で徐々に失われていると考えられます。

3. 人員数に対する案件過多

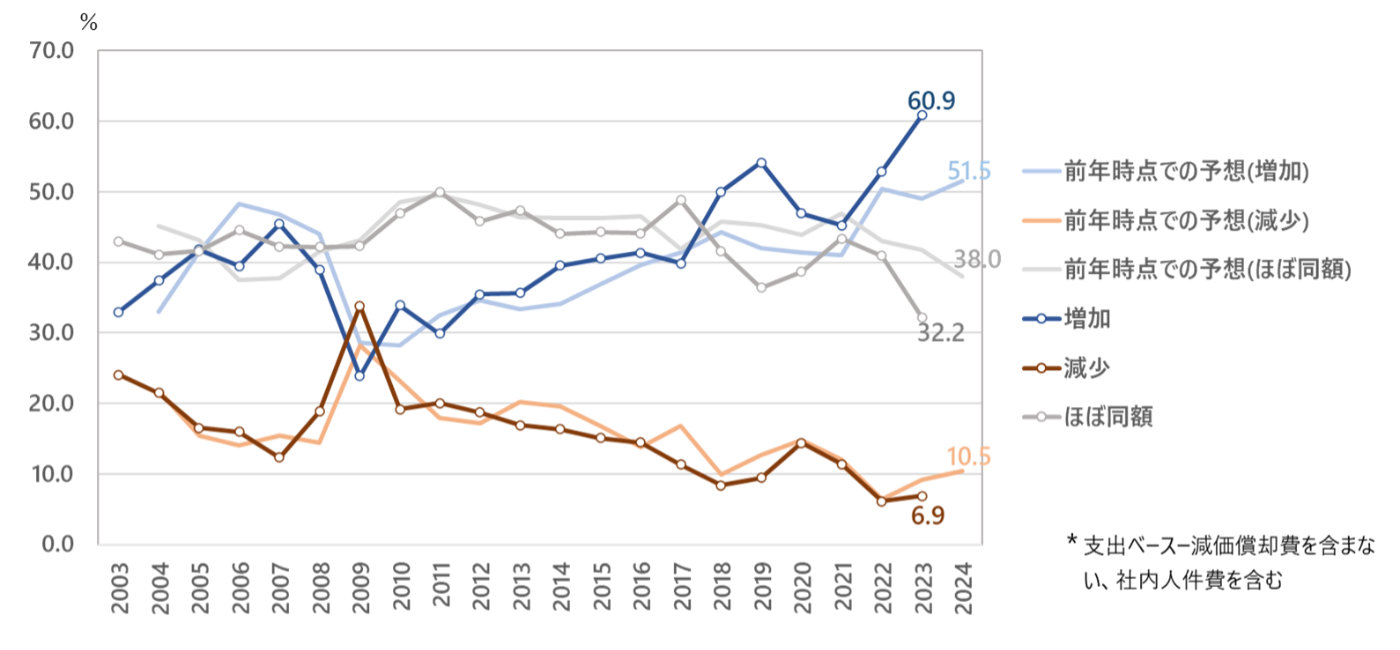

昨今、多くのIT子会社から、組織の人材数に対する案件の調整を建設的に行えていないという声が聞かれます。この背景には、親会社とIT子会社の間に存在する上下関係や、発注者・受注者の関係が影響しているように見受けられます。IT子会社側が率直に意見を述べたり、改善案を提案したりすることが難しい組織風土により、適切な優先順位付けのためのコミュニケーションが不足しているのです。つまり、両者の対話不足がこの問題をさらに深刻にしています。IT投資は引き続き増加傾向3にあり、この人材不足と案件過多の状況は当分の間継続、あるいは悪化することが想定されます(図2)。したがって、この問題の解決には、親会社とIT子会社が共に議論し、中長期的な視点で取り組むことが不可欠です。

図2 各年度のIT投資額の前年度実績との比較(増減)およびその予想

2023年9月n=363 (全回答企業数から該当設問への無回答企業を除く有効回答企業数)

出所:「ユーザー企業の IT 活用実態調査 2023年」(2023年11月)

課題解決には、IT子会社単独の取り組みだけでは不十分

IT子会社が直面する課題を解決するには、まず自社の努力が不可欠です。IT企画力やプロジェクトマネジメント力の強化に向けた人材育成・獲得など、自助努力で改善できる領域に積極的に取り組むべきです。人材育成施策の策定、継続的な学習環境の整備、外部リソースの戦略的活用などを通じて、組織の基礎体力を高めることが重要です。

しかし、IT子会社の自助努力だけでは解決が困難な課題も多く存在します。特に、案件の優先順位付けや親会社への出向など中長期的な人材育成、既存システムの刷新といった大規模な投資には、親会社との緊密な連携が必要不可欠です。

現状では、親会社とIT子会社の間に上下関係や発注者・受注者の関係が存在し、率直な意見交換やIT子会社からの建設的な提案が難しい場合が多いのが実情です。親会社はこのような関係性や実態を認識し、自社におけるデジタル・IT活用の最大化を目指すべきです。そのためには、IT子会社と共に中長期的な視点で役割を見直し、両者が戦略的パートナーとして協力する仕組みを構築することが不可欠です。

IT子会社が自身で取り組むべきこと

調査から明らかになった3つの課題について、以下のような取り組みが必要になるでしょう。

1. IT企画力の習得機会の創出

IT企画力を磨くためには、ビジネスや業務に近いポジションで仕事をする機会や超上流工程の経験が不可欠です。しかし、多くのIT子会社では既存システムの保守・改良が大半であり、新たにビジネスや業務を企画する機会が多くはありません。

そこで、ビジネスや業務の視点を養えるよう、親会社への人材ローテーション制度を設け、ユーザー部門との関係性を構築します。そうすることで、IT子会社に戻った後もシステム改善のニーズをヒアリングする際、円滑なコミュニケーションが可能となり、依頼の背景にあるビジネスや業務を想像する力が習得できます。

また、現行システムの保守・維持が主な業務である場合、SIerへの期限付き出向によって、システム化構想や要件定義といった上流工程を経験できるプロジェクトに参画することも効果的です。IT企画力の向上は、親会社からの信頼獲得にも大きく寄与すると考えられます。

2. プロジェクトマネジメント人材の社内育成

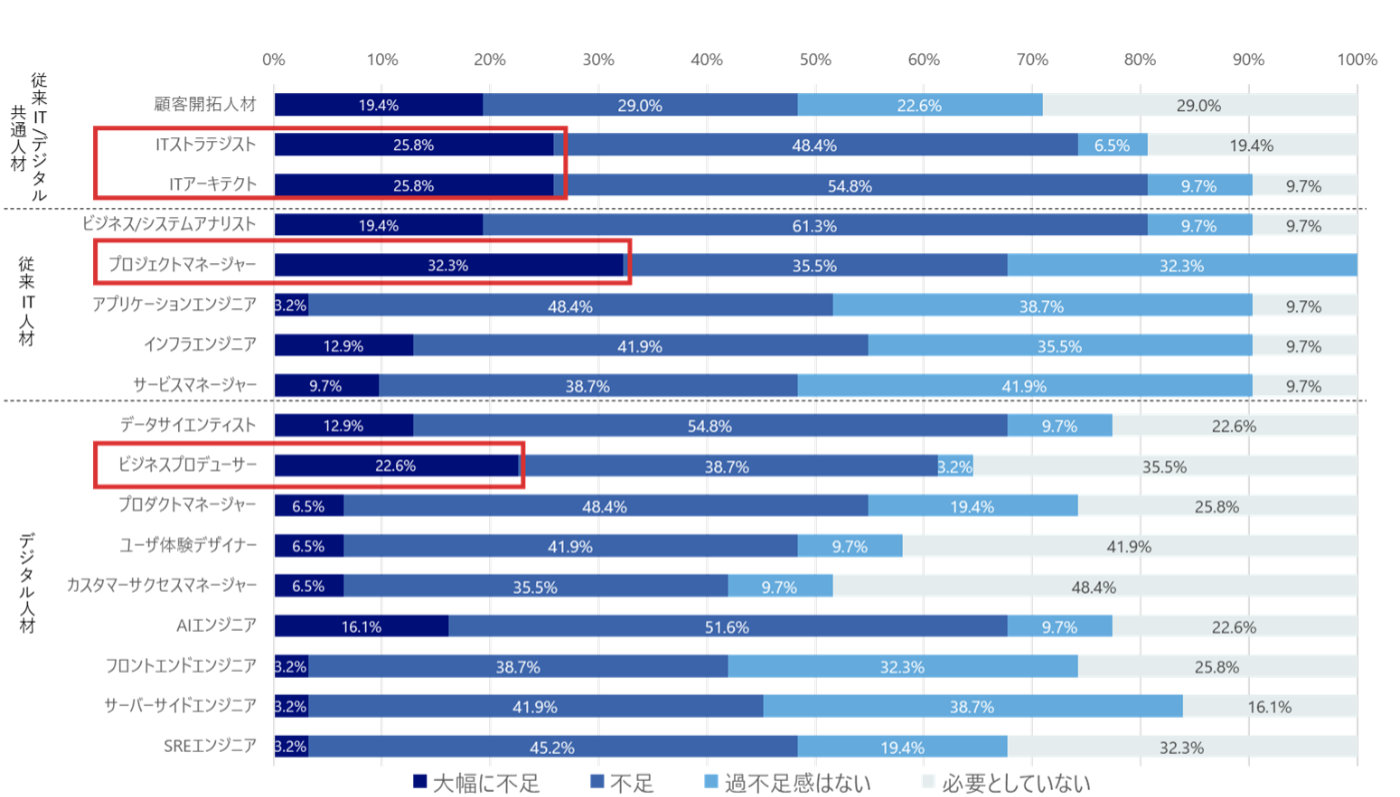

今回の調査結果1から、プロジェクトマネージャーの不足が深刻であることが明らかになりました(図3)。プロジェクトマネジメント力の不足を外部人材で補うことが難しい現状を踏まえると、自社内でのプロジェクトマネージャー育成に優先的に取り組むことが必要です。

プロジェクトマネージャーは、様々なプロジェクトの問題を解決し、潜在的なリスクを予見しながらステークホルダーを巻き込んでいく職種であり、PMBOKなどの知識だけでなく、現場での実践経験が重要です。そのため、特に若手・中堅社員がプロジェクトマネージャーとしての経験を蓄積できるよう、意図的に育成を目的としたプロジェクトへのアサインが不可欠です。もし社内に適切な案件が見つからない場合、他社SIerへの出向など、社外での経験を積む機会を提供することも一つの方法です。また、マネジメント層は保守・運用案件だけでなく、開発案件が常時確保するよう、親会社と戦略的に調整することが重要です。

図3 職種別の過不足感

2024年2月n=31 (全回答企業数から該当設問への無回答企業を除く有効回答企業数)

出所:「情報・デジタル子会社における今後の方向性と課題」(2024年2月)

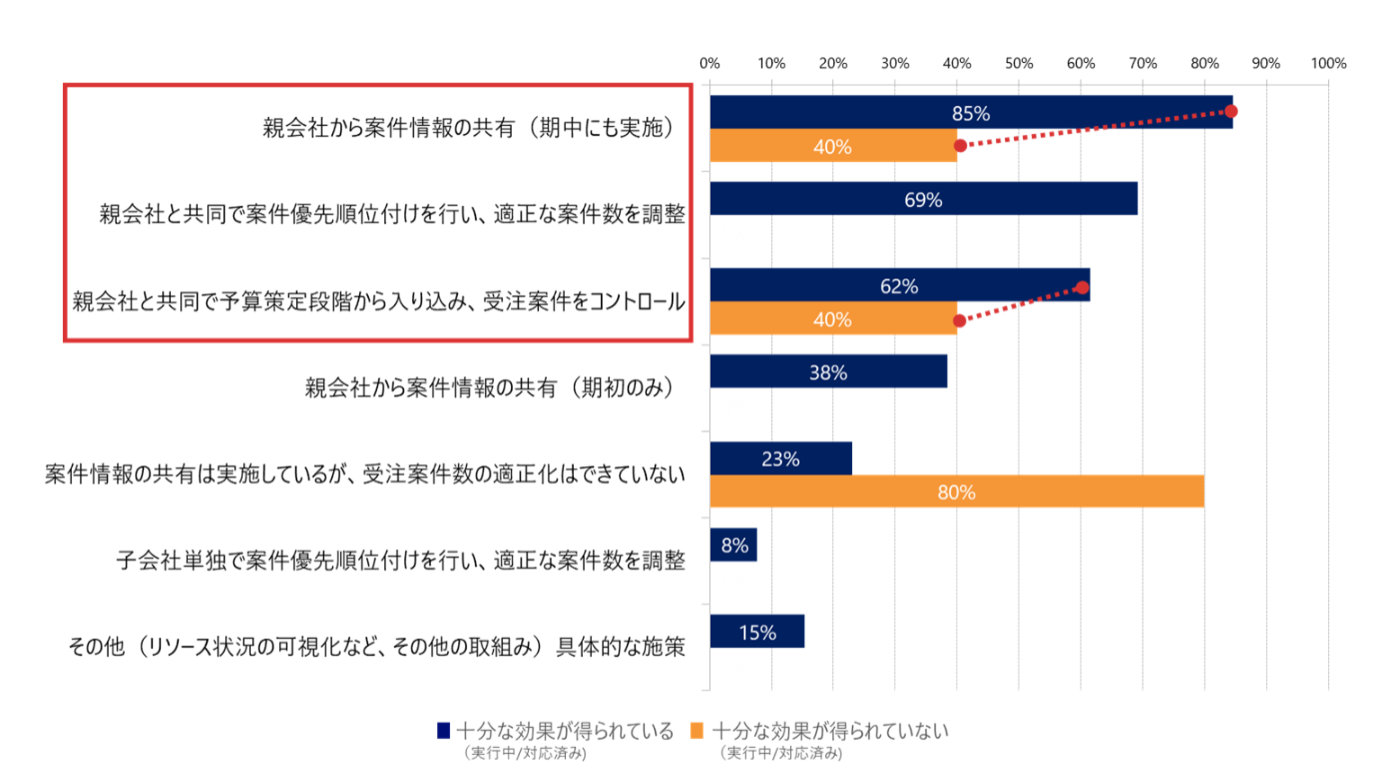

3. 案件数をコントロールする組織機能の設置

人材不足とIT・デジタルへのニーズが高まる中で、案件過多の状況に陥っているIT子会社も多く見られます。本調査結果において、親会社との案件情報共有によって「効果が得られている」と回答する企業に倣い、親会社と共同で優先順位を合意していくためのプロセスやルール整備が効果的です(図4)。

具体的には、親会社と共同で予算策定段階から案件情報を把握・共有し、定期的な会議体や業務プロセス、ルールを定義します。IT子会社としては自社と協力会社も含めた人的リソースの稼働状況を把握し、数値計画を明示できる仕組みを整えることがポイントになります。案件過多の原因の一つとして、IT子会社側が状況を定量的に可視化・評価できていないことが挙げられます。親子間での適切なコミュニケーションと意思決定を行うためにも、IT子会社としてのアカウンタビリティを果たすことは重要な役割と言えます。

その上で、親会社のビジネスの戦略との整合性を図りつつ、最終的に適正な案件数を調整します。

図4 親会社との案件情報の共有の施策内容

2024年2月 効果を得られているn=13、効果を得られていないn=15、複数回答

(全回答企業数から該当設問への無回答企業を除く有効回答企業数)

出所:「情報・デジタル子会社における今後の方向性と課題」(2024年2月)

いずれの取り組みも人材不足を背景に難しい現状があるため、IT子会社の魅力度強上と対外アピールも必要な対策になります。人材獲得競争が激化する昨今においては、育成環境と労働環境を整備してIT子会社の魅力を高め、人材の定着を図ることが、企業の競争力に直結しています。親会社との関係もあるため、給与面ではITコンサルティングファームや大手ベンダーに劣る場合でも、親会社の提供するサービスの社会的意義や親近感が、IT子会社に定着する好要因の一つになりえます。例えば、ある鉄道企業のIT子会社では、多くの社員が同沿線地域に住んでおり、自社サービスへの親近感の強い人材が定着していることが分かっています。

また、IT子会社の提供サービスはBtoBの形態をとるため、新卒の学生に分かりやすいアピールも重要になります。親会社のビジネスを支えるといった抽象的な説明ではなく、親会社のサービスから連想しやすい具体的なアプリ開発などをアピールすることで、学生や転職希望者からの認知度向上が期待できます。

親会社が取り組むべきこと

1. IT子会社の果たす役割の見直し

親会社のビジネス戦略を実現するため、今こそ自グループにおけるIT子会社の役割を見直す時期が訪れているのではないでしょうか。IT子会社に対する期待は、従来の基幹システムの保守・運用だけでなく、顧客接点のデジタルフロント改革や新ビジネス創出など多岐にわたっており、対応に苦慮するケースもあると考えられます。

そのような状況を解消するためには、自グループとしての真のニーズと優先事項を見極め、IT子会社とともに新たな方向性を議論することが不可欠です。その結果、新たな戦略的パートナーとしての協力体制の在り方を定め、親子間での認識のズレを防ぐことができます。また、大きな方向転換が必要な場合には、組織構造の見直しも厭わない、抜本的な変革も求められます。

IT子会社の役割を抜本的に見直した例として、デジタル子会社を新設し、人事制度や企業文化を刷新してデジタル人材の獲得を目指す企業や、親会社にIT子会社を吸収させて一体運営を行い、対応スピードを向上させるケースもあります。

2. 人材育成とキャリアパスの整備

IT子会社のIT企画力やプロジェクトマネジメント力を強化するためには、子会社内でのスキル習得の仕組みを整えるだけでなく、親会社と一貫した中長期的なIT・デジタル人材の育成計画やキャリアパスを整備することが必要です。親会社のIT部門だけでなく、事業部門も含めた、全社的な出向計画を策定し、IT・デジタル人材の育成を推進することで、IT子会社のスキル強化に繋がります。

例えば、親会社のメンバーがIT子会社やSIerに出向し、OJT機会を得る一方で、IT子会社のメンバーが親会社の経営企画部門などを経験することで、経営とITを繋ぐITストラテジストを育成できます。その結果、ビジネス・業務からシステム開発に至るまで幅広い経験を持つ人材を自グループ内に確保し、会社を越えた人脈形成が可能となります。

しかし、計画が十分でない中で、単に親会社のIT部門の人員不足を理由にIT子会社から人材を異動させるケースがあります。このようなリソース補完に留まる方法は、中長期的な会社の成長には繋がらない可能性が高いため、短期的にやむを得ない場合を除き、可能な限り避けるべきです。

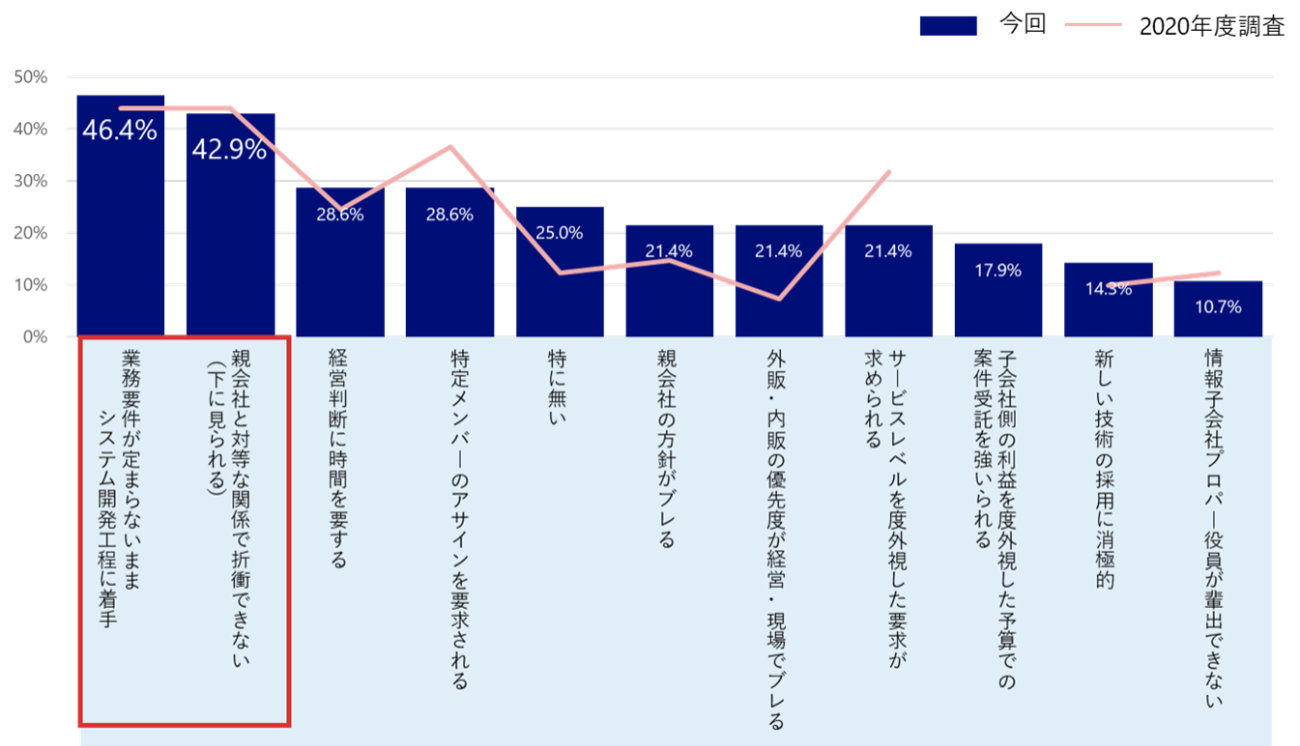

3. IT子会社との関係性の強化

IT子会社と親会社が一体となってグループ全体のIT・デジタル活用を推進するためには、健全な関係性を醸成する工夫が必要です。しかしながら、本調査結果1から「親子間で対等に折衝できる状況にはない」という課題感が多くのIT子会社で認識されていることが明らかになりました(図5)。一方で、「親会社とのコミュニケーション不足」を問題意識として認識している企業は少数派であり、NRIとしては「必要な情報交換はなされているものの、核心的な議論や調整が十分ではない可能性がある」と分析しています。

親子間での上下関係や発注者と受注者の関係はあるものの、そうした関係を一旦脇に置いて、グループ全体の発展のために建設的な議論を進める雰囲気や文化を醸成することが、親会社に大きく求められることです。

ある企業では、親会社に対する「お客さま」や子会社に対する「(子会社名)さん」といった呼び方を禁止することをグループCIOが全社に発信することで、親子一体の運営に資する雰囲気づくりに取り組んでいます。

そのような取り組みによって、心理的にも働きやすい環境が整い、コミュニケーションの質が高まることが期待できます。コミュニケーションの質はシステム開発の品質に直結し、良い雰囲気で仕事ができることは、人材の定着にも一定の効果があると考えられます。

図5 親会社に対する問題意識

2024年2月n=31 2021年3月n=47(全回答企業数から該当設問への無回答企業を除く有効回答企業数)

出所:「情報・デジタル子会社における今後の方向性と課題」(2024年2月)

まとめ

「情報・デジタル子会社における今後の方向性と課題」(2024年2月)は、これまで漠然と捉えていた情報・デジタル子会社の課題感を可視化することを目的に実施しました。その結果、IT・デジタルへの需要が高まっていることで、前回調査時よりも人材・スキル不足の状況がより顕著に浮き彫りになりました。

また、本調査にご協力いただいた企業を中心に「情報・デジタル子会社経営研究会」というコミュニティを立上げ、今夏に第1回のイベントを実施しました。社長・役員クラスの方々にご参加いただき、各社の抱える課題や悩みを共有しながら、他社の取り組み事例やヒントを持ち帰っていただく内容で構成し、非常に高い満足度をいただいています。本ブログをお読みになってコミュニティに興味をお持ち頂いた方は、下記のお問い合わせフォームからご連絡下さい。

引き続き、本調査を形を変えながら継続し、IT・デジタル子会社の存在意義や果たす役割を社会に問いかけることで、日本企業の持続的なデジタル活用による成長を促すきっかけとできればと考えております。

-

1

野村総合研究所、国内企業を対象に「情報・デジタル子会社における今後の方向性と課題に関する調査」を実施

https://www.nri.com/jp/news/info/20240426_1 -

2

情報・デジタル子会社における今後の方向性と課題~親・グループ会社のDX推進の中核になれる組織能力を備えるべき~

https://www.nri.com/jp/knowledge/report/20210611_1 -

3

大手企業を対象に「IT活用実態調査(2023年)」を実施

~生成AIの利用意向は高いが、リテラシー・スキルの不足とリスクへの対処が課題~

https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20231128_1

プロフィール

-

山路 賢人

-

坂口 恵理

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。