1. はじめに

IT部門の役割は、これまで以上に経営に直結するものとなりつつあります。一方で、「急激に進む環境変化の中で、IT部門はどのように戦略を描き、組織を変えていくべきか?」という悩みを抱える企業も少なくありません。

このような背景から、NRIでは7年ぶりにCIOおよびIT・デジタル部門のリーダー向けのIT活用実務書『図解CIOハンドブック 改訂6版』をリニューアル。改訂のポイントを『激動時代を勝ち抜くためのIT部門戦略』と題したウェビナーにて解説しました。

本記事では、そのウェビナー内容から「ITマネジメント」「ITケイパビリティ(実行力)」「リスク管理」の3つの視点で、要点をお届けします。

- ※詳細な解説については、ぜひアーカイブ動画をご覧ください。

2. 今、IT部門に起きている変化と求められる対応

IT部門は、かつて「業務効率化のための裏方部門」として捉えられてきました。

しかし現在では、ITは企業変革を支える基盤であり、経営戦略と直結する存在になっています。

加えて、近年は環境変化のスピードがこれまでになく速くなっています。コロナ禍以降、企業のデジタル化は一気に進み、事業部門が現場主導でIT化を進める “IT民主化”の動きも加速しています。もはや、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、経営にとって避けて通れないテーマになったといえるでしょう。

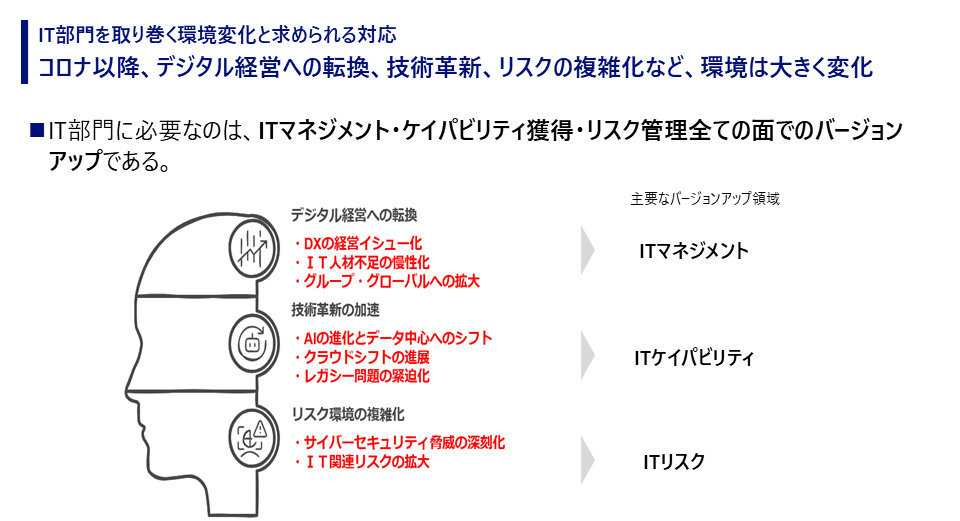

一方、IT部門を取り巻く課題も同程度、あるいはそれ以上に拡大、そして複雑さを増しています。AIやクラウドといった技術の進化は、サイバー攻撃やサプライチェーンリスクの拡大につながります。また、IT民主化の動きは現場のスピード感を生みますが、放置すれば施策がバラバラとなり、全体最適を損ねるリスクも高まります。

こうした変化に対応するために、IT部門は「事業部門と連携してビジネスの成果を出していく」ことが強く求められるようになっています。具体的には、次の3つの領域でバージョンアップが必要です(図1)。

【図1:IT部門に求められる3つのバージョンアップ】

3. IT部門に必要な3つのバージョンアップとは?

急激な環境変化や技術進化に対応していくために、IT部門には“進化”が求められています。

その進化は、一つの領域だけで完結するものではなく、「戦略」「実行力」「リスク対応」という3つの側面をバランスよく高めていく必要があります。

今回のセミナーでは、これを「3つのバージョンアップ」として提示しています。

1つ目は、会社全体の方向性と足並みを揃える「ITマネジメント」。

2つ目は、必要なことをやりきる組織力を高める「ITケイパビリティ(実行力)」。

そして3つ目は、広がり続けるリスクに対応する「リスク管理」です。

ここからは、それぞれについて、どのようなポイントが重視されているのかをご紹介します。

ITマネジメント

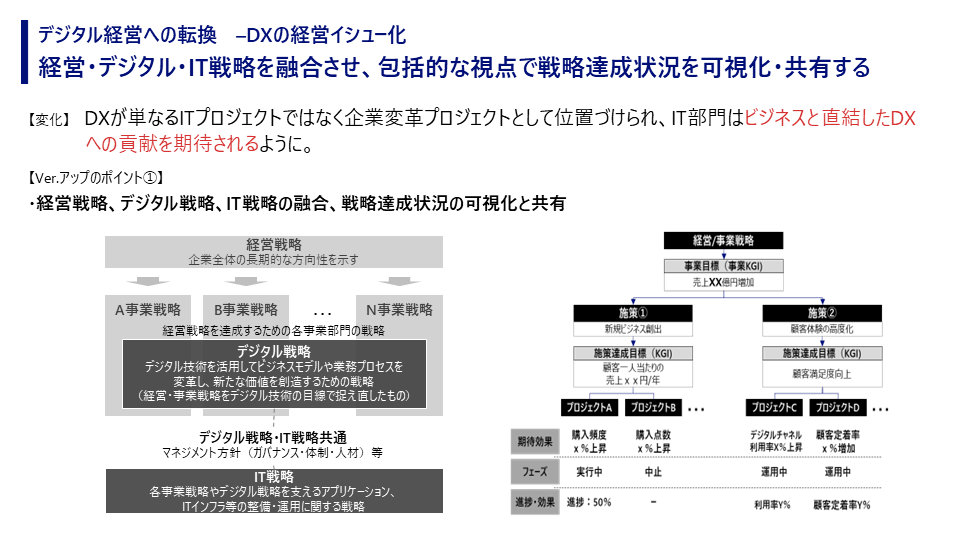

IT部門がこれから強化すべき最初のポイントは「ITマネジメント」です。まず大切なのは、経営戦略、事業戦略、デジタル戦略、IT戦略を一体としてとらえ、全社で共有できる形にすることです。バラバラな取り組みではなく、会社全体が同じ方向を向いて進んでいるかを常に確認できる仕組みが求められます。

経営戦略・事業戦略・デジタル戦略・IT戦略が連動し、一体的に進められる構造を意識することが大切です(図2)。

【図2:経営戦略と事業戦略、IT戦略の関係図】

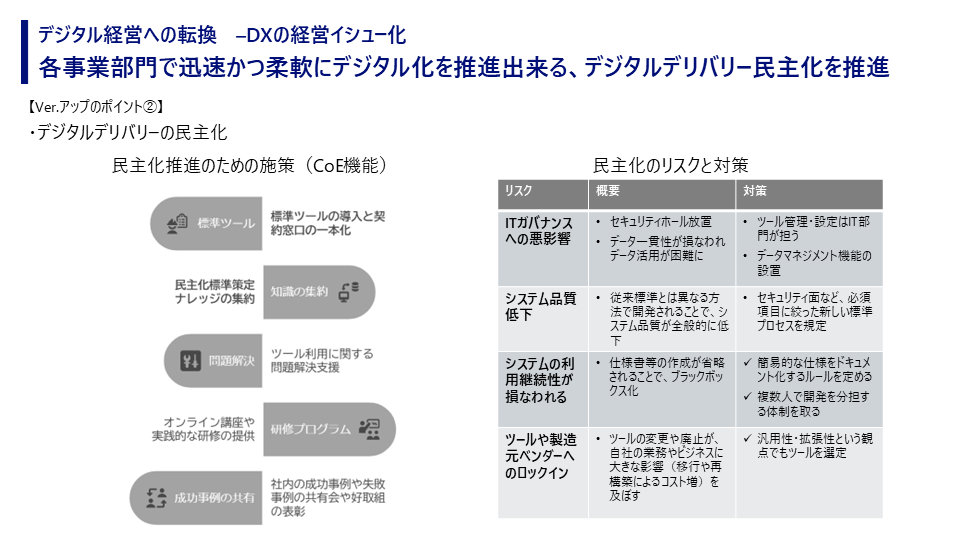

また、現場主導の取り組みを支える「デジタルデリバリー民主化」も重要なテーマとして挙げられます。IT部門は標準化やガイドライン整備、人材育成、成功事例の共有を通じて、現場が安心して取り組める環境を支える役割が期待されています(図3)。

【図3:デジタルデリバリー民主化に向けた支援施策とリスク図】

次に、人材不足への対応も欠かせません。必要なスキルを持つ人材像を全社視点で定め、それに基づいた採用や育成を進めていくことが必要です。さらに、社内だけで課題を解決するのは難しいため、信頼できる外部パートナーとの戦略的な関係構築も不可欠です。例えば、これら人材獲得や育成に向けた取り組みとして以下のようなものが考えられます(図4)。

【図4:全社視点での人材像定義と獲得施策】

最後に、グループ全体や海外拠点を含めた視点も忘れてはいけません。持株会社化やM&Aが進む中で、グループ全体で統一したIT運営のルールや仕組みを整えることにより、全体最適を実現していくことが求められています。

ITケイパビリティ(実行力)

次に必要となるのが「ITケイパビリティ」、つまり変化に適応し、必要な取り組みを実行できる力です。

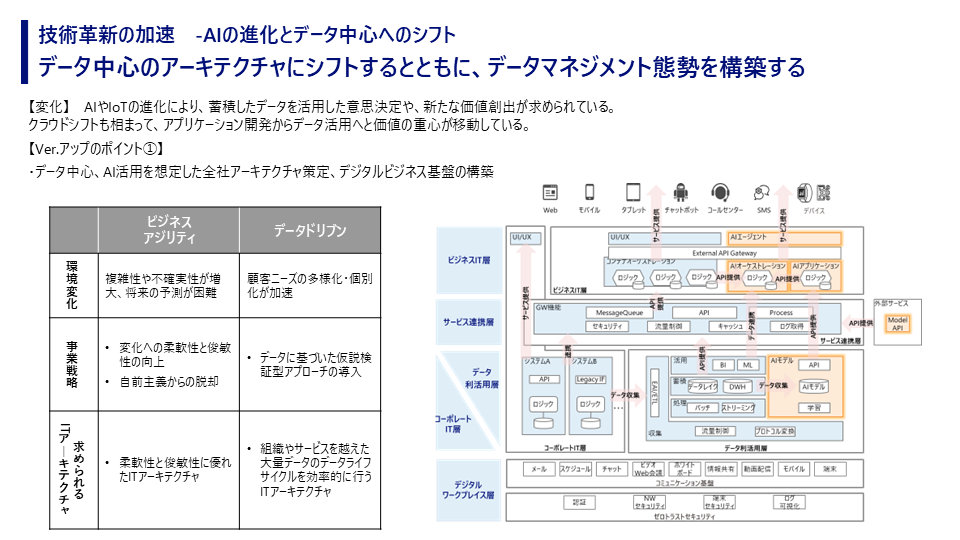

まず注目すべきは、AIやIoTの進化、そしてデータ中心へのシフトです。これに対応するためには、全社としてどのようなアーキテクチャを描き、デジタルビジネス基盤をどう整備するかが重要です。企業全体でデータを活用し、価値を生み出す仕組みを作ることが求められます(図5)。

【図5:データ中心・AI活用を想定した全社アーキテクチャ例】

また、クラウドシフトの進展についても見ておくべきでしょう。クラウドを活用することで新しいサービスや機能を素早く取り入れることができますが、同時にデータやシステムが分散し、リスクも高まります。そのため、クラウド事業者と利用者の両面からリスクを把握し、ゼロトラストセキュリティを導入して守りを固めることが求められます。

さらに、いわゆる「2025年の崖」に象徴されるレガシーシステム問題も無視できません。老朽化したシステムはDX推進の足かせとなりやすく、早期に刷新計画を立て、継続的にアーキテクチャ管理を行う体制づくりが必要です。

リスク管理

最後に重要となるのが「リスク管理」です。IT環境はますます複雑化し、従来の情報漏えいや障害に加え、サイバー攻撃やサプライチェーンリスク、AI活用に伴う新たな課題も出てきています。

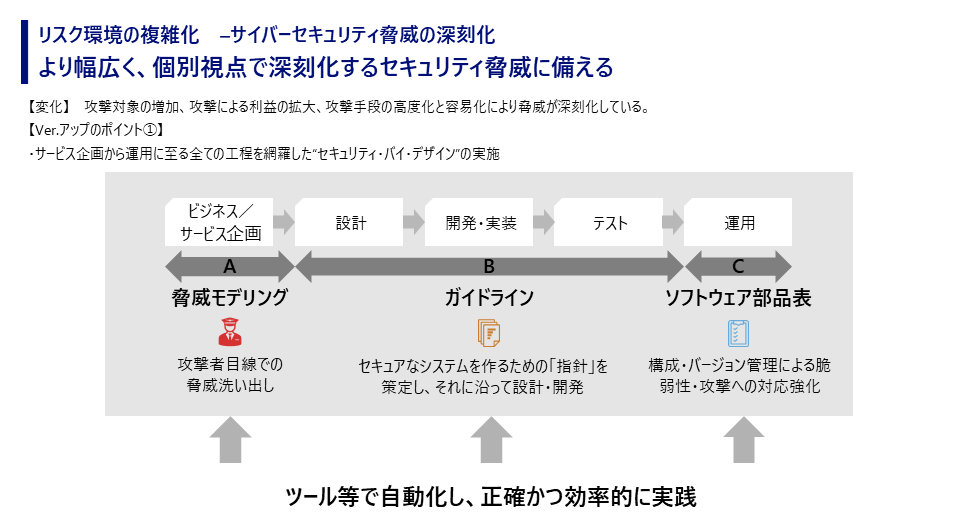

ここで、紹介したいのが、システムを設計する最初の段階からセキュリティを組み込む「セキュリティ・バイ・デザイン」の考え方です。「あとから守る」のではなく、「最初から安全を組み込む」ことが重要であり、サービス企画から運用に至るまでの全ての工程でリスクを意識し、守りを固めていくことが求められます(図6)。

【図6:セキュリティ・バイ・デザインの全体像】

さらに、有事の際に迅速に対応できる全社横断的な組織体制(SIRT)の整備も必要です。ウェビナーでは、サプライチェーン全体のリスク把握やAI利用時のガバナンス体制構築についても触れ、より広い視野で備えることの重要性が示されました。

リスクは広がり続けますが、だからこそ「備える力」を組織として高めておくことが、IT部門に求められる重要な役割です。

- ※詳細なデータや分析結果については、アーカイブ動画でご確認ください。

4. 最後に

今回ご紹介したように、IT部門はこれから「ITマネジメント」「ITケイパビリティ」「リスク管理」の3つの面でバージョンアップが求められています。経営と一体となって進める戦略づくり、進化する技術への柔軟な対応、そして複雑化するリスクへの備え——どれも欠かすことはできません。

一方で、IT部門の体制はこれらのバージョンアップを行うだけの余力が無いことが大きな制約条件となっています。この課題に対して、従来の縦割り組織を超えた「ラージIT部門」という考え方がカギとなります。

ウェビナーでは、この“ラージIT部門”のあり方についても詳しく語られています。ぜひ、アーカイブ動画でその全貌をご確認ください。

プロフィール

-

松延 智彦のポートレート 松延 智彦

システムコンサルティング事業本部

1997年銀行系シンクタンクへ入社後、大手システムインテグレータを経て、2004年NRIに入社。

ITマネジメントコンサルティング部にてIT組織改革、IT戦略策定、ITガバナンス確立、ITサービスマネジメント改善、情報子会社改革等を数多く手がけるとともに、企業のデジタル変革に向けたコンサルティングや情報発信を行う。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。