1.本記事の背景・目的

近年、官公庁や自治体が提供する行政サービスにおいては、住民ニーズの変化や多様化が進む中、さらなるサービスレベルの向上が求められており、職員一人ひとりの業務負担は増大しています。同時に、労働人口の減少によって職員数は慢性的に不足しており、従来の業務手法では行政サービスの質を保ちながら業務効率化を図ることは難しいのが現状です。

しかし、この困難な状況を打開する解決策として、生成AIの活用が考えられます。生成AIは、人間の知的作業を支援・代替する能力を持つ革新的な技術です。自然な言語で対話を行い、大量の情報を瞬時に処理・分析し、さまざまな形式の文書やコンテンツを生成することができます。さらに、24時間休むことなくサービスを提供し続けることができるという特徴もあります。これらの能力により、行政サービスの質的向上と職員業務負荷の軽減を同時に実現する可能性が見えてきました。

2025年5月27日にデジタル庁が公表した「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」では、政府全体で生成AI活用を着実に進める方針が明示されました。内部管理系業務などリスクが低い分野ではスピード感を持った実装を、高リスクな分野でも適切なリスク対応を行ったうえで積極的な取組を推進するとしています。これにより、これまで生成AIを活用していなかった官公庁・自治体においても、今後はより積極的な活用の検討が求められる状況となっています。

行政業務において生成AIの導入を検討しようとしても、「どのような業務に生成AIを活用すればよいか分からない」、「どのように生成AI導入を進めればよいか分からない」とお悩みの方も多いと思います。本記事では、まず、弊社が実施した行政業務における生成AI活用の取組事例とその成果を紹介します。次に、行政業務特有の留意点を考慮しながら、生成AI導入を段階的に進めるための4つのステップについて詳細に解説いたします。

2.弊社が実施した生成AI活用の取組概要

ここからは、実際の官公庁・自治体で行われた生成AI活用の実証実験の事例を2つ取り上げます。具体的には、「マニュアル参照・問合せ対応業務」と「審査業務」のそれぞれの取組内容と成果を紹介します。これらと同じような課題を抱えている官公庁・自治体の方も多いと思われますので、生成AIをどの業務に導入すればよいか検討している方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

活用事例1:マニュアル参照・問合せ対応業務

取り組み内容

この組織では、住民向けに数十種類を超える様々な行政サービスを提供しています。年々サービス内容が多様化・複雑化しており、業務・サービスごとに数百ページにも及ぶ膨大な業務マニュアルが存在しています。特に初任職員にとっては、これらのマニュアルの内容を把握したうえで住民からの問合せ対応を行う必要があり、対応時間の長期化やミスの発生が懸念されていました。

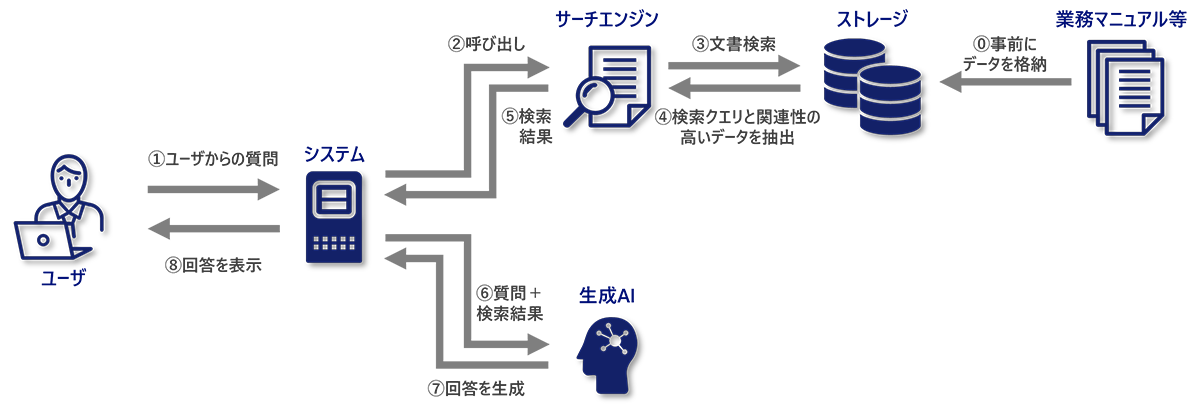

この課題を解決するために、業務マニュアルや過去の問合せ履歴を生成AIに読み込ませたRAG(Retrieval-Augmented-Generation)を構築し、業務効率化の実証実験を実施しました。RAGとは、利用者が生成AIに対して業務に関する質問をすると、生成AIが業務マニュアルなどを参照し、その内容に基づいた回答を生成する仕組みです。一般的な生成AIは、組織固有の情報については学習していないため回答できませんが、このRAG環境により、生成AIに新たに学習させることなく組織固有の質問にも回答できるようになります。

効率化効果

RAG環境を構築し、生成AIが適切な回答を生成できるかの検証・評価を行い、精度向上のための改善を重ねました。その結果、最終的に80%以上の正答率で適切な回答を出力することができました。利用者である職員からも「マニュアルを検索するよりも圧倒的に検索時間が短縮される」「業務に導入することで初任職員の業務習熟にも活用できる」といった評価を得ました。

一般的に生成AIの回答精度を100%にすることは困難であるため、最終的には職員が生成AIの回答の出典を確認して業務に利用するなど、生成AIを職員の業務支援ツールとして位置付けて活用する運用ルールの検討も含め、継続して本番導入に向けた取り組みを進めています。

マニュアル参照・問合せ対応業務支援のためのRAG構成(概念図)

活用事例2:審査業務

取組内容

この組織では、申請者から提出される申請書の内容を審査する業務を行っていますが、年々申請数が増加していることに加え、将来的な職員数の減少が予想されることから、業務の効率化が急務となっていました。

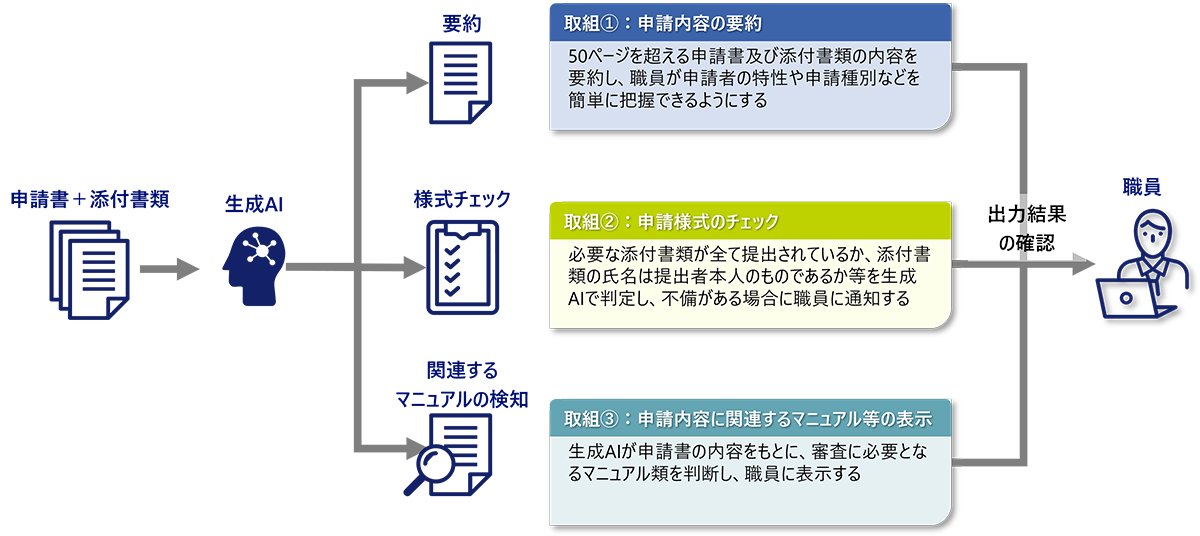

そこで、生成AIを活用した審査業務の効率化に関する実証実験を実施しました。具体的には、申請書を生成AIに読み込ませ、生成AIが審査業務を支援できるかという観点から、以下の業務について検証しました。

- 申請内容の要約:50ページを超える申請書及び添付書類の内容を要約し、職員が申請者の特性や申請種別などを簡単に把握できるようにする

- 申請様式のチェック:必要な添付書類が全て提出されているか、添付書類の氏名は提出者本人のものであるか等を生成AIで判定し、不備がある場合に職員に通知する

- 申請内容に関連するマニュアル等の表示:生成AIが申請書の内容をもとに、審査に必要となるマニュアル類を判断し、職員に表示する

審査業務支援のための生成AI活用(概念図)

効率化効果

申請内容の要約や申請様式のチェックについては、比較的高い精度で実施することができ、これらの仕組みを導入することで大幅な業務時間の削減につながることが確認できたため、本格導入に向けて継続して取り組みを進めています。

一方、申請内容に関連するマニュアル等の表示については、どのような条件の時にどのマニュアルを表示するかの判断基準が複雑なため、実運用に向けてはさらなるカスタマイズが必要と判断し、継続して検討を進めています。

3.生成AI活用のステップと官公庁・自治体における留意事項

ここまで生成AIによる業務効率化の取組事例をご紹介しました。生成AIを活用して業務を効率化するイメージが湧いてきたのではないでしょうか。ここからは、実際に生成AIを業務に導入する際の具体的なステップをご紹介します。

生成AIの導入ステップ

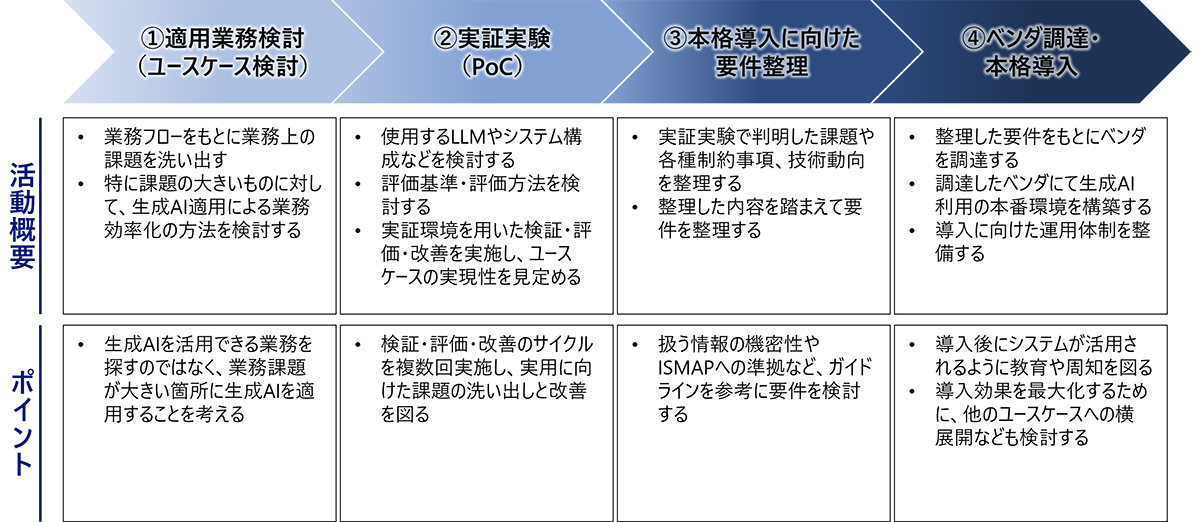

①適用業務検討(ユースケース検討)

最初のステップとして、どの業務のどのような用途に生成AIを適用するのかを見定めるための「適用業務の検討(ユースケース検討)」を行うことが一般的です。この際、生成AIを適用できる部分を闇雲に探すのではなく、業務課題を軸にユースケースを選定することが重要です。具体的には、業務フローをもとに業務課題を洗い出し、各課題の大きさを定量化して、優先的に取り組むべきものを選定する進め方をおすすめします。特に官公庁や自治体で生成AIの導入を検討する場合、最終的には費用対効果の説明が必要になるため、ユースケースの選定時から業務に係る時間やミスの発生数などの定量指標を用いながら選定しておくことが望ましいと考えます。また、冒頭で紹介したガイドラインの内容を踏まえ、生成AIで扱える情報の機密性などを考慮し、現実的なユースケースを検討することも必要です。

なお、官公庁や自治体では、それぞれの法令に基づいた役割を担い、幅広い業務を実施しているため、一見すると業務の独自性が高いと思われがちです。しかし、業務領域と業務プロセスで整理することで、異なる業務間にも共通性や類似性があることが分かります。似通った業務領域や業務プロセスに対して取り組みを横展開することで、組織全体の業務効率化につながり、費用対効果も高くなるため、業務間で共通性や類似性の高いユースケースを選定することも一案です。

②実証実験(PoC)

このステップでは、選定したユースケースに対して生成AIの適用可否を検証するための「実証実験(PoC)」を行います。生成AIの適用については、机上でのユースケース検討だけでその実現性を判断することが難しいため、実際に実証実験を行って、どの程度の精度が出るのかを見定めることが必要となります。

ここでは、検証のための環境構築やインプットするデータの整備、評価方法・評価基準の検討などを行ったうえで、各ユースケースにおいて業務効率化が図れるかどうかを確認します。生成AIを用いたPoCでは、一度の検証で期待する精度が得られないことや、新たな課題が明らかになることが予想されるため、実証・評価・改善のサイクルを複数回実施し、その都度、検証の継続可否を判断していくことが重要です。

実際に活用事例1では、業務上、マニュアルの内容と異なる暫定的な対応を実施する旨を別資料で通達していましたが、生成AIではマニュアルと通達内容のどちらが正しいのか判断できず、誤った回答をしてしまう問題が生じました。このように、実証実験を行うことではじめて明らかになる課題もあるため、それらの課題に対して技術的に解決できるかどうかを検証することが求められます。

また、実証実験を行う中で、実運用に向けた課題が見えてくることもあります。活用事例2では、前述の通り、比較的高い精度を実現できているものの、一度に大量の処理のリクエストが発生した場合、業務時間中に処理を完了することが困難であることが判明しました。その結果、リソースの追加や処理構成・導入範囲の見直しなどの対策が必要となりました。実証実験で判明した課題と対策を「③本格導入に向けた要件整理」に向けて整理しておくことが望まれます。

③本格導入に向けた要件整理

ユースケースへの生成AI適用の実現性や費用対効果が確認できた段階で、「本格導入に向けた要件整理」を行います。官公庁や自治体では、競争入札でのベンダー調達が前提となるため、実証実験を行ったベンダーが本番環境の構築を継続して行えるとは限りません。そのため、実証実験で把握した機能要件や課題などを詳細に整理し、要件として取りまとめる必要があります。

また、官公庁・自治体においては、生成AIやクラウドサービスの利用において様々な制約事項が存在しています。生成AIの利用に関しては、冒頭でも触れた「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」にて、生成AIで扱える情報の格付に関する記載があるほか、機密性の高い情報を扱う場合には、ISMAP対応の生成AI基盤を使用することが求められています。また、生成AI適用におけるリスク判定の方法等も記載されており、「利⽤者の範囲・種別」「⽣成AI利活⽤業務の性格」「要機密情報や個⼈情報の学習等の有無」「出⼒結果の利用に係る職員確認の有無」といった観点でリスクの高低を判定し、必要な対策を講じることが求められています。要件を取りまとめる際には、このような制約事項に留意する必要があります。

④ベンダー調達・本格導入

要件を取りまとめた後は、一般的なシステムと同様にベンダーを調達し、システムを構築することとなります。システムの構築後も、生成AIにインプットする情報の鮮度を保つための運用や、ユースケースの横展開の検討など、導入効果を維持・拡大するための検討を行うことが望まれます。

4.おわりに

官公庁・自治体が提供する行政サービスは、市民にとって無くてはならないものであり、今後さらなる人手不足が予想されている我が国において、行政サービスを維持するためには、生成AIなどを活用した業務の効率化が必要不可欠です。

一方で、民間企業に比べて官公庁・自治体における生成AIの活用は、まだ途上の段階にあり、今後のさらなる活用が期待されます。今回ご紹介した生成AI活用の活用事例や導入ステップが、皆様が所属する組織における業務効率化の一助となり、ひいては日本の官公庁・自治体全体の行政サービスの維持・向上につながれば幸いです。

プロフィール

-

野田 利一のポートレート 野田 利一

社会ITコンサルティング部

2016年NRIに入社。入社以来、官公庁や社会インフラ系企業を対象に、業務変革を伴うシステム化構想の策定や要件定義支援などのコンサルティングに従事。近年はデジタル技術を活用した新事業創造や生成AIを活用した業務改善コンサルティングに従事。

-

勝又 千裕のポートレート 勝又 千裕

社会ITコンサルティング部

2020年NRIに入社。入社以来、デジタルガバメント領域を中心とした公共系プロジェクトに従事。専門分野は、制度・業務設計・行政サービスのデジタル化推進支援、公共系大規模プロジェクトのシステム化構想。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。