NRIが参画した鶴岡市の「デジタル技術活用による窓口の業務改善」プロジェクトを実例として、実際に手続きのオンライン化を推進するうえで直面する困難や、その際の対処などについて解説します。

1.はじめに

令和2年12月、総務省において「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」が策定され、自治体DXが本格的に推進されることとなりました。また、令和5年11月に改定された第2.1版の重点取組事項には「自治体フロントヤード改革の推進」が盛り込まれるなど、行政手続きのオンライン化に加え、「書かない窓口」や「遠隔窓口」などにより、住民の利便性を高め、多様化するニーズに応えることが地方自治体にとって急務となっています。

一方で、実際に手続きのオンライン化を進めようとすると、なかなか上手くいかないという事例を多く耳にします。自治体DXについては、総務省より公開されている「自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書」において、一般的な手順や方針が定められていますが、自治体によってデジタル化の進捗度合や予算など、条件は大きく異なります。このため、各自治体は一般的な推進手順に加えて、プロジェクトを進める中で起こり得る課題についても、事前に対策を講じておく必要があります。しかし、プロジェクトをどのように進め、どのような課題に直面したかについて詳細に綴った事例は一般にあまり公開されていません。

本稿では、NRIが参画した鶴岡市の「デジタル技術活用による窓口の業務改善」プロジェクトを実例として、実際に手続きのオンライン化を推進するうえで直面する困難や、その際の対処などについて解説します。

2.鶴岡市における行政手続きオンライン化の道筋

NRIは、令和元年12月に鶴岡市と連携協定を締結し、同市のデジタル化による構造改革を、デジタル化戦略推進室の主導の下で推進しています。なかでも、市民および職員からニーズが高い「行政手続きのDX」については、特に優先度を上げて取り組んでおり、電子申請が可能な手続きを順次拡張しています。

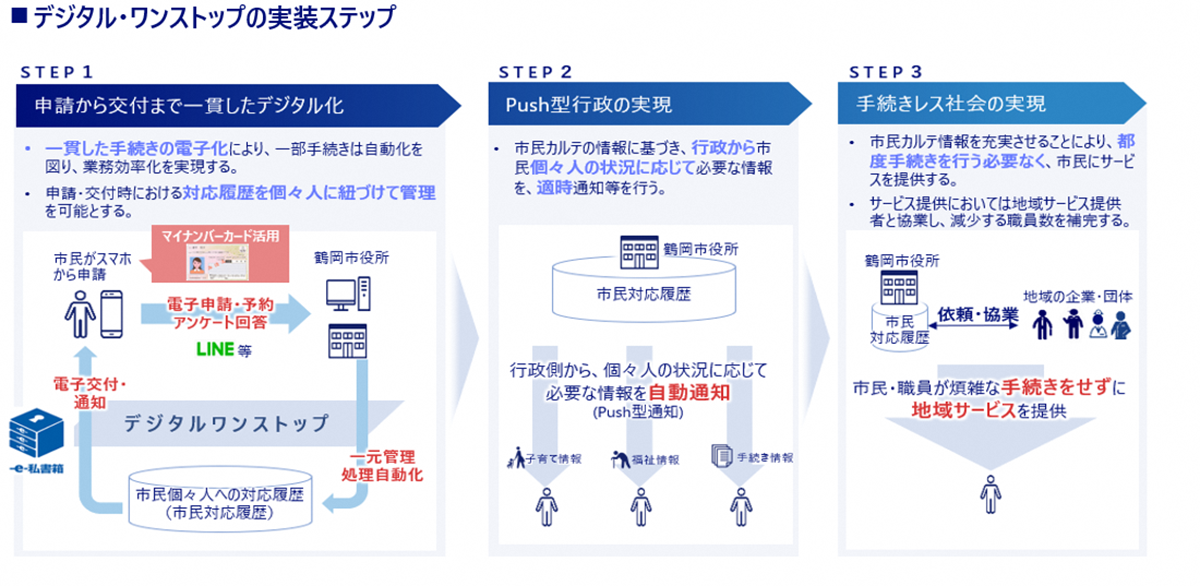

鶴岡市が掲げる行政手続きの最終的なゴールは、市民が自ら手続きを行わなくても、市が市民カルテの情報に基づいて必要なサービスを提供する「手続きレス社会」です。しかし、一足飛びにこれを実現することは難しいため、まずは申請から交付までを一貫してデジタル化する「デジタル・ワンストップ」を起点とし、その後にPush型行政へと、段階的に移行することを目指しています(図1)。

<図1:鶴岡市が目指すデジタル・ワンストップの姿>

3.「デジタル技術活用による窓口の業務改善プロジェクト」および「ATM給付」とは

このような状況の下、令和6年度に「デジタル技術活用による窓口の業務改善プロジェクト(以下、「本プロジェクト」とする)」が発足しました。これは、鶴岡市の地域庁舎の一つである朝日庁舎の建替を契機に、窓口対応や申請、交付といった住民接点の業務改革を行うとともに、本庁舎や他の地域庁舎への横展開の可能性を探ることを目的として進められました。

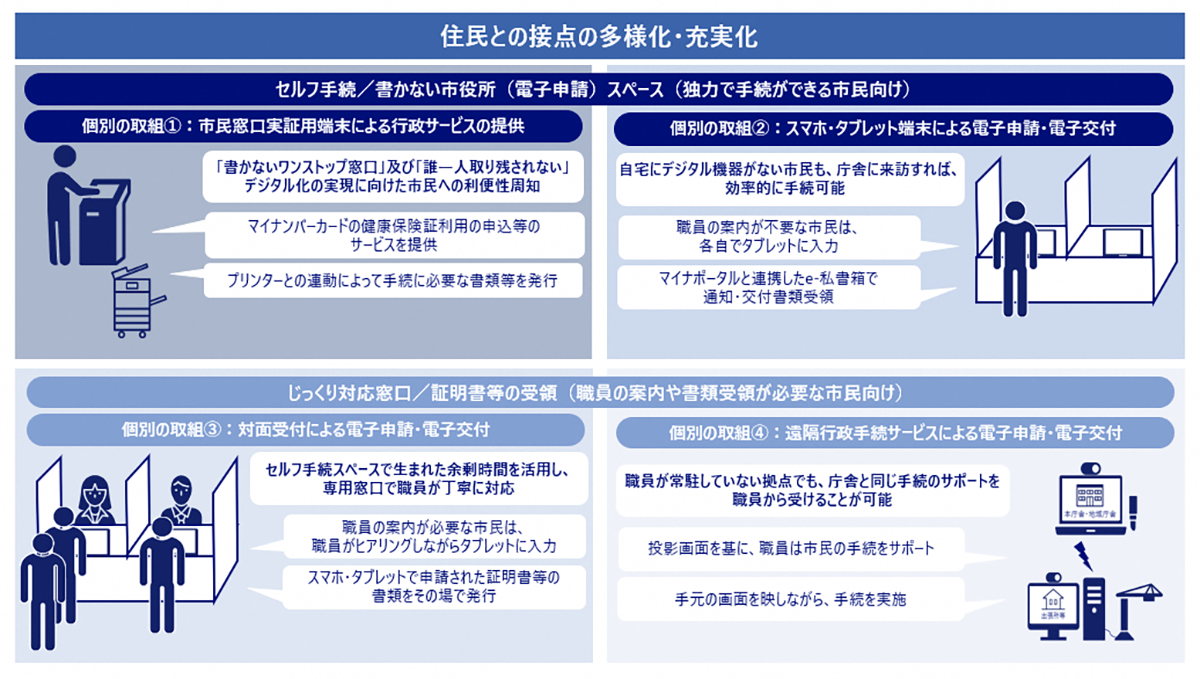

具体的には、住民接点の多様化および充実を図り、市民の利便性向上、手続きの効率化だけでなく、「誰一人取り残されない」行政サービスを目指すものでした。プロジェクトでは、住民接点として、①市民窓口実証用端末、②スマホ・タブレット、③対面受付、④遠隔行政サービスの4つのチャネルを設けることが主な実施内容となっていました(図2)。

このうち「②スマホ・タブレット」の取り組みでは、市民が役所窓口に行かなくても、申請から交付まで一貫して行政手続きを行える仕組みの構築を目標に、鶴岡市公式LINEメニューの充実化や、ATM受取の実装に取り組んできました。

ATM受取は、自治体の給付金などを申請した際に、従来の手段である銀行口座に加えて、コンビニのATMからも受け取り可能となる仕組みです。このサービスによって、市民は全国に設置されているATMから、いつでも簡単に現金で給付金を受け取ることができるだけでなく、何らかの理由で銀行口座を持てない方でも給付金を受け取ることができるという点で、「誰一人取り残されない」サービスの実現につながるものと考え、今回導入する運びとなりました。

ATM受取については、現在、実装対象手続きを「つるおかつながるミLINE(以下、「ミLINE」とする)」※に決定し、実装に向けて調整を進めているところです。しかし、対象とする手続きの決定に至るまでには、長きにわたる調整と、度重なる方針転換がありました。

- ※「つるおかつながるミLINE」とは、鶴岡市外に転出した若者を主なターゲットに、鶴岡のイベントや就職情報、地元の風景写真といった様々な情報を、LINEを通して発信するサービス。キャンペーン中に友だち登録した市内の高校3年生にATM受取による現金500円または電子マネー500円分のいずれかを選択してもらい、インセンティブとしてプレゼントする。

<図2:本プロジェクトにおいて目標とする、窓口業務の全体像>

4.対象手続きの選定は、予想以上に難しい:プロジェクトを推進する中で生じた課題と対応策

1)対象手続きの選定

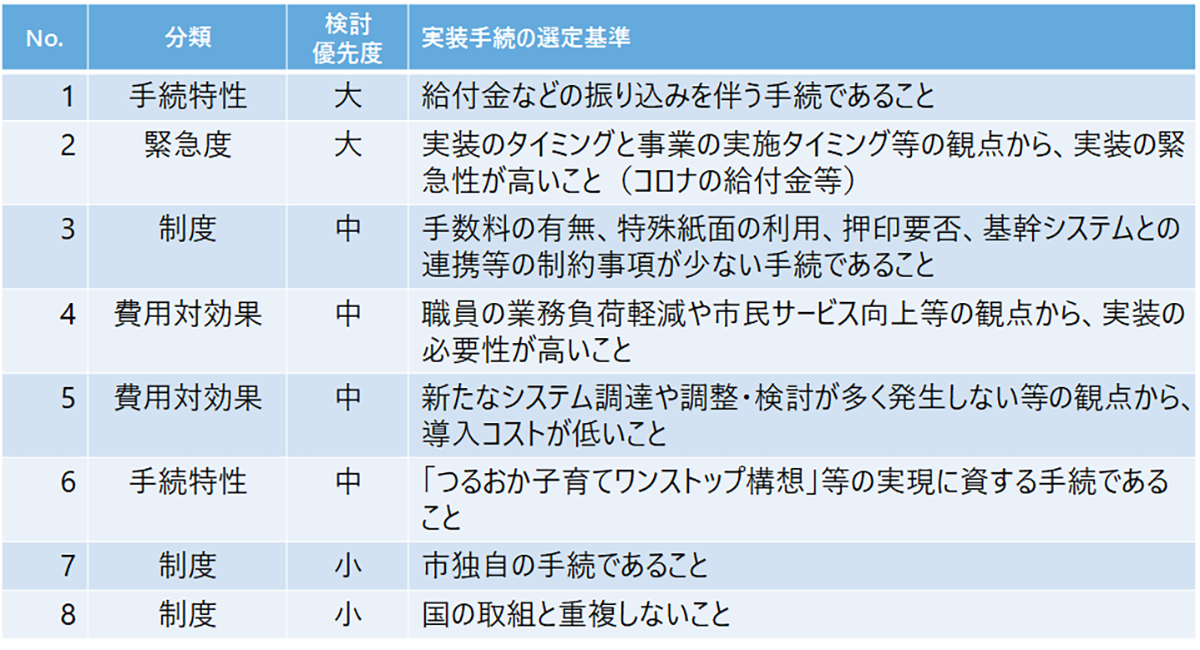

対象手続きの選定にあたっては、まず選定基準を明確化しました。自治体における膨大な行政手続きの中から、闇雲に選ぼうとするのは無謀です。このため鶴岡市では、まず行政手続きを一覧化したうえで、あらかじめ満たすべき要件を項目化し、可能な限り多くの要件を満たしているものから実装対象手続きを選定することとしました。

具体的な要件としては、可能な限り市民ニーズが高い手続きから実装するために、「実績件数が多い」こと、また「国の取組と重複しない」「市独自の手続きである」ことなどを定めました(図3)。

<図3:本プロジェクトにおいて定義した手続き選定基準(当時会議資料を基に作成)>

2)実装に向けて調整を進めるも、難航

選定基準を明確化した後は、これに従って手続きを選定し、対象の手続きを主管している部署(以下、「原課」とする)に対して個別にアプローチし、オンライン化の可否や、実装方針などについてすり合わせを行いました。

実装候補として最初に選定したのは出産関連の給付金事業です。給付金をATMから受け取れるようにすることで、「いつでも簡単に給付金を受け取ることができる」という点が評価され、選定されました。また、他自治体で同一のサービスをATM受取の対象として導入した前例があったことも、選定された理由の一つとなりました。

原課に打診したところ、市民の利便性向上につながるものとして、当初は好感触を得られたため、当時はこのまま実装まで進むものと思われました。しかし、具体的な検討を進めていくうちに、ある懸念が浮かび上がってきました。それは、ATM給付の申込みはスマホなどからの電子申請で実施するため、結果として窓口に直接足を運ぶ市民が減ることです。

出産子育て応援給付金の目的は、単に給付金を渡すことだけではありません。給付金というインセンティブを通じて対象者に窓口へ来てもらい、対面で状況を確認し、必要な支援を判断することも重要な目的の一つです。このような、いわゆる「伴走型サービス」には、市民が窓口に行かずに済むというデジタル化の特性が必ずしも適していないことが、原課からの指摘で判明したのです。その結果、出産関連の給付金におけるATM受取の実装は見送られることになりました。

ここから得られた教訓は、手続きDXの実装にあたっては、DXを推進する側はデジタル化による利便性に注目しがちですが、実際に業務を行っている原課との綿密な検討を通じて、本来の業務の目的に照らして、対面での手続きの方が望ましい場合があることも十分に考慮する必要があるということです。最初に選定した候補は実装が見送られましたが、鶴岡市が掲げている「誰一人取り残されない」サービスの実現の趣旨にかなった方針転換でした。

第二の候補として挙がったのは、高校生を対象とした通学費補助事業です。これは、高等学校などに公共交通機関を利用して通学する鶴岡市居住の高校生保護者などに対し、通学費の一部を「補助金」として給付するものです。この手続きは、既に鶴岡市公式LINEからの電子申請、e-私書箱を活用した通知書の電子交付が実装されていました。このため、ATM受取を実装することにより、さらに利便性の高い手続きとなることが考えられました。

しかし、原課と具体的な検討を進めるなかで「補助金」という点が問題となりました。ATM受取は、地方自治法に定められている「公金支出事務委託」に該当しますが、公金支出を委託できる支出の種類は、同じく地方自治法において明確に定められており、「補助金」はこれに含まれていない可能性が高いという指摘が挙がったためです。

最終的には総務省に問い合わせたところ、性質上ATMでの給付は望ましくないとの見解であったため、現段階では実装できないと判断しました。

ここから得られた教訓は、自治体には地方自治法などのさまざまな制約があり、市民の利便性向上につながるとしても、実現できないことがあるということです。「デジタル化による構造改革」は、現在の手続きの枠組みを変えるということにつながるため、最初に選定基準を定める際には、実現しようとしているDXが、法律をはじめとする自治体に課せられた制約の中で実現可能かどうかを考慮する必要があります。

3)多面的な選定基準の策定

これら2つの手続きの選定・調整の経験を踏まえて、実装候補の選定には多面的な評価が必要であると考え、当初定めた選定基準を見直すことにしました。

まず、地方自治体法など自治体とっての制約条件を満たしていること、技術的に実装が十分可能であることなどの選定基準を新たに加えました。この新しい選定基準をもとに優先順位を再検討し、実装候補となる手続きをリストアップしました。そして、それらの手続きそれぞれについて、各原課にヒアリングを行い、具体的にどのようなニーズがあるかを十分に確認しました。この結果、「ミLINE」を実装することになったのです。

「ミLINE」の選定にあたっては、選定基準を変更したことに加えて、原課との調整の進め方も見直しました。

それまでは、特定の手続きに対象を絞り、順次調整を行う進め方をとっていましたが、さまざまな関係者との調整の中で検討を中断することも多く起こり得ます。進捗や検討状況に応じて、中断した要因もインプットとして柔軟に方針を立て直せるようにするため、まずは幅広に対象手続きを検討対象とし、複数手続きやその原課に対して並行して調整を進めることが、一見遠回りに見えて、結果的に最も有効な進め方であると考えます。

5.手続きのオンライン化における成功のポイント

本稿では、鶴岡市における「デジタル技術活用による窓口の業務改善プロジェクト」を通じて、行政手続きオンライン化の実際の推進過程で直面する課題と対応策について解説しました。

プロジェクトの推進において最初に直面した困難は、実装対象手続きの選定でした。当初、市民ニーズや実績件数といった基本的な選定基準のみで手続きを選定していましたが、出産関連給付金では「窓口に直接来庁してもらう」という施策目的との整合性、通学費補助事業では地方自治法上の制約という、それぞれ異なる理由で実装が見送られました。

これらの経験から得られた重要な教訓は、①原課との綿密な検討によるミスマッチの可能性の十分な検証、②地方自治法などの制約による実現可能性の限界、③法的制約や技術的実現可能性を含めた多面的な選定基準の必要性の3点です。

また、プロジェクトの進め方については、特定手続きへの順次対応ではなく、複数手続きへの並行アプローチにより、課題発生時の柔軟な方針転換が可能となることも学びとなりました。

自治体DXの推進においては、総務省の手順書をはじめとする一般的な推進方法が存在していますが、各自治体固有の条件や制約を十分に考慮し、原課との密接な連携のもとで段階的に進めることが成功の鍵となります。鶴岡市の事例が、他の自治体における行政手続きオンライン化の推進に際して、実践的な参考となれば幸いです。

プロフィール

-

木村 勇太のポートレート 木村 勇太

社会ITコンサルティング部

2016年NRIに入社。金融機関向けサービスのシステム開発・導入を経験後、主に官公庁を対象としたシステム化構想・PMO支援などのコンサルティング業務に従事。専門は自治体DX推進、官公庁における大規模プロジェクトマネジメント支援。

-

長沢 早紀のポートレート 長沢 早紀

社会ITコンサルティング部

Sierに入社し、主に通信事業者向けのシステム開発を経験後、2024年NRIに入社。現在は社会ITコンサルティング部に在籍し、主に自治体および官公庁を対象としたPMO支援などのコンサルティング業務などに従事。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。