次世代スマートメーターがもたらす高精度データの活用により、電力を超えた新たなサービス・ビジネスの拡大が期待されている。本記事では、スマートメーターを活用した新サービスのユースケース、事業化のステップ、リスク対策までを実務目線で紹介する。

1.次世代スマートメーターが目指す電力システムの革新

近年、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが普及し、各地に分散設置される小規模な発電・蓄電設備(分散型エネルギーリソース)への期待が高まっています。そのような状況の中で、新たなニーズが生まれています。第一に、発電量・消費量データの分析による「電力ネットワーク運用の高度化」、第二に、電力使用パターンなどのデータを都市計画や産業分析などに活用する「電力データの利用拡大」、第三に、一般家庭や企業が電力の消費者と生産者を兼ねることで生まれる「多様な取引ニーズへの対応」です。2010年代初頭に導入された初期のスマートメーターが順次取り換え時期を迎えていることもあり、これらを背景として次世代スマートメーターの導入が進められています。

スマートメーターとは、電力使用量を自動計測し、通信機能を用いてデータを電力会社に送信するデジタル電力計です。現在のスマートメーターは30分ごとの電力使用量測定、遠隔検針、停電情報の自動通知などの基本機能を提供しています。次世代スマートメーターでは、より高頻度でのデータ計測、双方向通信機能の強化、詳細な電力品質データの取得、さらに多様なIoT機器との連携機能などが可能になります。これにより、電力使用状況のより精密な把握や、リアルタイムでの需給調整、個別機器レベルでの電力管理が実現されます。

次世代スマートメーターの導入により、災害時の電力供給継続や電力網の需給バランス安定化が図られ、再生可能エネルギーの普及や脱炭素化が進むとともに、電力利用の効率化と需要家の利益向上が期待されます。

これらの技術革新により、電力業界だけでなく、エネルギー管理サービス、データ分析サービス、IoT関連サービスなど様々な分野で新しいビジネス機会が創出されることが期待されています。より詳細で豊富な電力データを活用した革新的なサービスの開発が可能になり、新たな市場の創造につながると考えられています。

2.次世代スマートメーターによる価値創造

1)次世代スマートメーターの新機能

次世代スマートメーターには主に5つの新機能が追加されており、これにより送配電事業者やサービス事業者の事業・サービス品質の向上が期待されます。

① 高精度なデータ収集機能

従来のスマートメーターと比べて、より詳細で長期間のデータ収集が可能になります。具体的には、例えば、送配電事業者が有効電力量・無効電力量・電圧といった5分間隔のデータを、Aルート(送配電事業者とスマートメーター間の通信経路)を通じて取得できるようになります。このデータは、需要家全体のうち10%程度以上の世帯を対象としたもので、過去分についても、数日以内に収集が可能です。

② ポーリング機能

各システムやデバイスの動作状況をリアルタイムで確認できる機能です。この機能は、送配電事業者にとって停電時の状況把握や復旧計画策定の迅速化に加え、電力供給状況の把握によって、柔軟な電力供給や効率的なエネルギー管理を実現する取り組みにも活用できます。

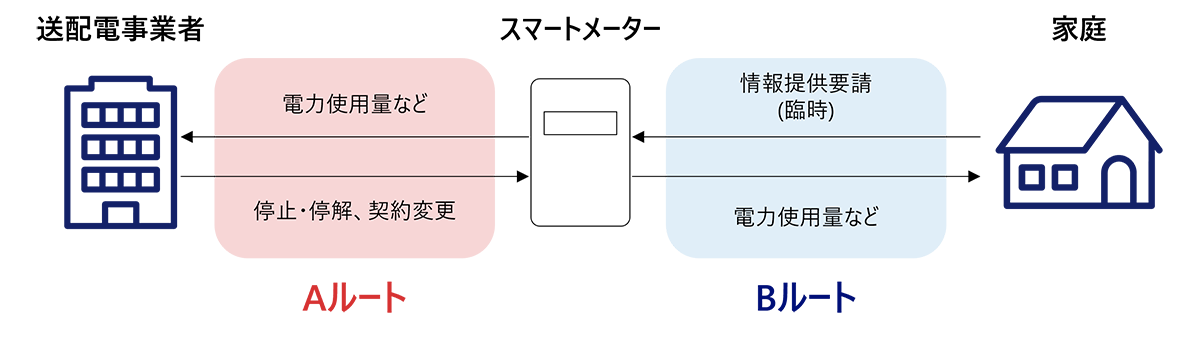

③ Wi-Fiの導入

スマートメーターと家庭の連携ルート(図1のBルート)において、汎用性の高いWi-Fi通信が利用可能になります。既存のインターネットインフラを活用することで、より利便性の高いHEMS(Home Energy Management System)の構築が可能になります。

④ ガス・水道メーターとの共同検針

電力に加えて、ガスや水道の使用データも同時に取得できる仕組みを構築することが可能です。そのためには、ガスや水道の事業者が共同検針に参画する必要がありますが、仮にこれが実現すれば、サービス事業者は電力データ単体ではなく、包括的なライフライン使用状況を活用した総合的なサービス開発が可能になります。

⑤ 計量部・通信部・端子部の分割

スマートメーターを構成する各パーツを個別に交換できるようになります。これにより、スマートメーターへの機能追加が容易になり、スマートメーターのデータを活用したサービスの拡張性向上が期待されます。

図1

2)次世代スマートメーターが生み出す新たな価値

次世代スマートメーターは、従来の30分間隔ではなく、1分や5分といった短い間隔で各家庭の電力使用量を測定できます。この高精度なデータにより、これまで把握が困難だった家庭の詳細な生活パターンの分析が期待されています。

① 生活パターンの詳細な把握

電力使用量の変化から、家族が在宅している時間帯や外出している時間帯、起床時間や就寝時間などを特定できる可能性があります。さらに、ガスや水道の検針データと組み合わせることで、料理をしている時間、お風呂に入っている時間、トイレを使用している時間などの把握も期待されます。

② 個別家電の使用状況の分析

家電製品ごとの電力使用データを取得できるようになれば、どの家電をいつ使用したかといった、詳細な生活行動まで把握できる可能性があります。

③ 家庭属性の推定

契約者情報や電気・ガス・水道料金のデータと組み合わせることで、各家庭の家族構成、年齢層、経済状況などの属性を推定できる可能性があります。

④ 地域全体の傾向分析

個別家庭から得られたデータを集約・分析することで、エリア全体の電力使用傾向や生活パターンを把握できます。これにより、地域の特性を活用した新しいサービス開発の基盤が整うことになります。

3.次世代スマートメーター活用サービスの検討状況

1)既存サービス事例に見るビジネス可能性

スマートメーターは、従来は自動検針や電力使用量の可視化に活用されてきましたが、現在ではそれ以外の分野での活用事例が登場しており、サービス事業者にとって具体的なビジネス機会を示しています。

ヘルスケア分野での活用例

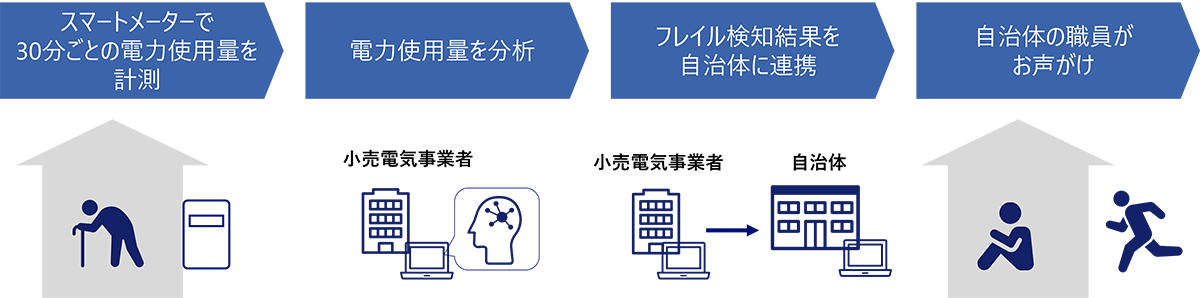

中部電力株式会社の「eフレイルナビ」(図2)では、電力使用データを分析し、フレイル(身体機能の低下)リスクの高い方を検知するサービスを提供しています。これにより、ヘルスケア分野での電力データ活用の可能性が実証されています。

図2

出所)中部電力HP(フレイル検知サービス「eフレイルナビ」について)よりNRI作成

環境負荷測定分野での活用例

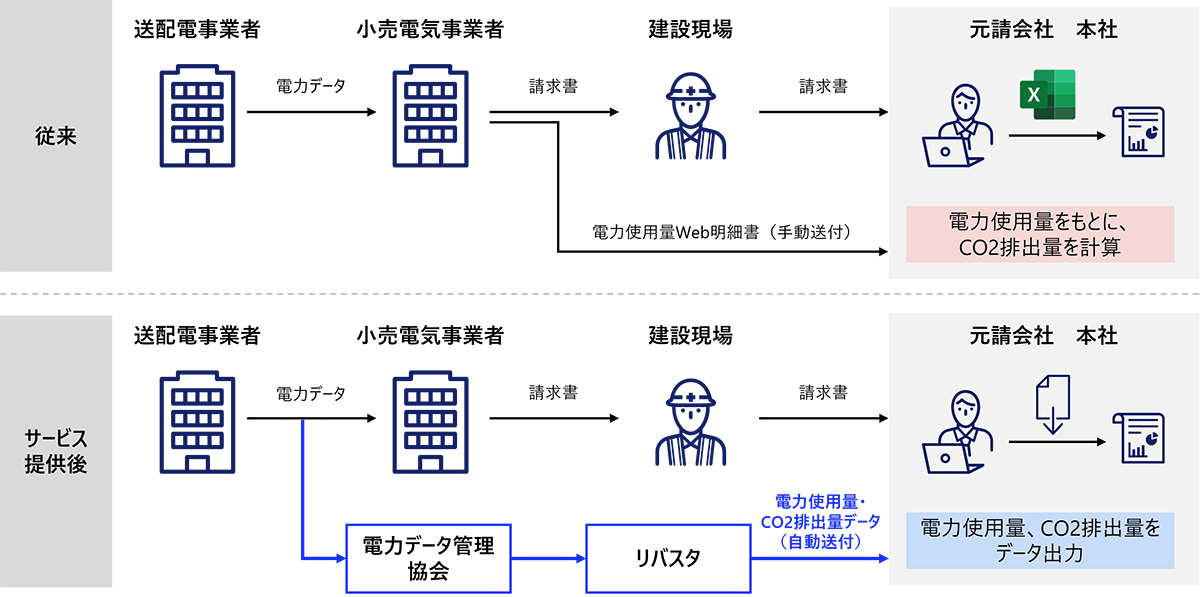

株式会社リバスタの「TansoMiru(タンソミル)電力」(図3)では、スマートメーター経由で得られた電力データを用いて、建設工事会社向けに全国の工事現場のCO2排出量算出を支援するサービスを展開しており、環境負荷測定分野での活用例を示しています。

図3

出所)リバスタHP(スマートメーター電力データを活用した「TansoMiru電力」提供開始に関するお知らせ)よりNRI作成

2)サービス事業者向けユースケース案

次世代スマートメーターを活用したサービス開発において、3つの分野におけるユースケースをご紹介します。

① マーケティング支援サービス

エリア別の電力使用傾向から世帯特性を分析し、小売業や飲食業などの事業者に対してコンサルティングサービスを提供できます。具体的には、出店候補地の選定支援や営業時間の最適化提案などが可能です。例えば、前述でご紹介した『次世代スマートメーターが生み出す新たな価値』により、あるエリアでは冷蔵庫やガスの利用が少ないというような情報が把握できれば、そのエリアへ飲食店やコンビニエンスストアを出店させるのは有効であると提案できます。

② ヘルスケアサービスの高度化

従来のヘルスケアアプリが抱えていた「利用者による手動入力の負担」という課題を解決し、電力データから自動的に生活リズムを把握するサービスの開発が可能です。起床・就寝時間、食事・入浴・トイレのタイミングなどを自動で検知し、個人の生活リズムに最適化された健康アドバイスを提供するサービスや、異常パターンを検知して家族や医療機関に通知するサービスなどが考えられます。特に高齢者向けの見守りサービスにおいては、大きな市場ニーズが期待されます。

③ セキュリティサービスの向上

電力使用パターンから在宅・不在を判定し、不在時の自動警備開始や、異常な電力使用パターンを検知した際の緊急通知など、既存のホームセキュリティサービスの高度化が可能です。また、不在タイミングが把握できることから、空き巣などの犯罪を予防する目的で、警備会社や自治体向けにパトロール最適化支援サービスを提供することも考えられます。

これらのユースケース以外にも、電力データの特性を活用した新たなサービス分野の開拓が期待されており、サービス事業者にとって多様なビジネス機会が存在しています。

4.次世代スマートメーター活用サービスに潜むリスクと対策

1)サービス事業者が直面するリスクと課題

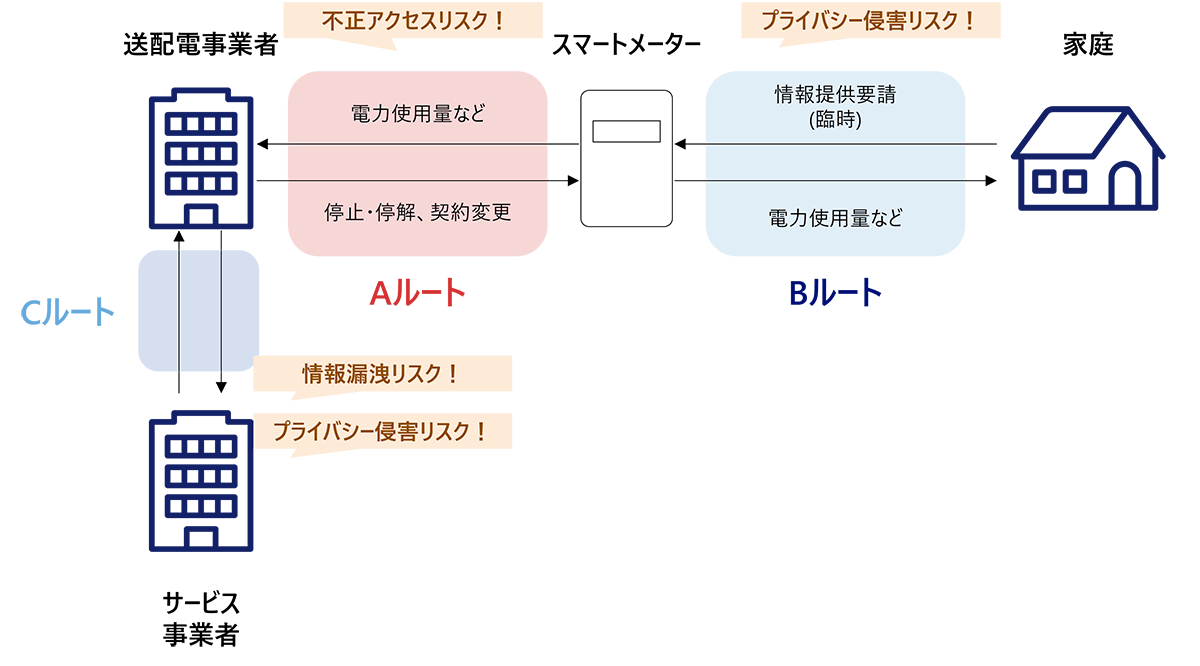

次世代スマートメーターの導入により、サービス事業者にとってはデータの高精度化やサービス利用機会の拡大が期待されます。一方で、スマートメーターと家庭の連携ルート(Bルート)におけるWi-Fi機能の搭載により外部機器との接続が増加することで、データセキュリティとプライバシー保護に関する責任がより一層重要となります。

次世代スマートメーターを活用したサービスにおいて、送配電事業者およびサービス事業者が特に注意すべきリスクは以下の3つです。

① 不正アクセスのリスク

送配電事業者とスマートメーターの連携ルート(Aルート)の情報が攻撃対象となり、電力使用データが不正に取得される可能性があります。これにより、電力使用データの不正取得、料金の不正請求、電力消費の不正操作につながる恐れがあります。

② 情報漏洩のリスク

サービス事業者が保有する電力データから把握できる生活リズム情報が漏洩した場合、空き巣などの犯罪に悪用される可能性があります。特に、在宅・不在パターンや家族構成などの情報は、犯罪者にとって価値の高い情報となる恐れがあります。

③ プライバシー侵害のリスク

マーケティングやヘルスケア分野で新たに提供されるサービスでは、利用者の生活に関するデータが収集・分析されます。もしこれらの情報が不適切に取り扱われれば、利用者のプライバシーが侵害されるだけでなく、これまで見られなかった形の詐欺や差別的取り扱いが生じる恐れがあります。

(図4)

これらのリスクは、サービス事業者の信頼性および事業継続性に直接的な影響を与えるため、適切な対策の実装が不可欠です。(図4)

2)サービス事業者が実装すべきセキュリティ対策

元データを取り扱っている送配電事業者はもちろんのこと、次世代スマートメーターのデータを活用するサービス事業者も、以下の具体的なセキュリティ対策を実装する必要があります。

① データ管理の厳格化

提携企業や外部委託先とのデータ授受においても、厳格な管理体制を構築することが求められます。具体的には、データ転送の完全なシステム化により人為的なミスを防止し、最新の暗号化技術を用いた安全な転送方式を設計することが必要です。また、技術的にデータの持ち出しや再利用を不可能にする格納方式を採用し、権限のない第三者によるアクセスを根本的に防止する仕組みの構築が求められます。

② システムセキュリティの強化

定期的な脆弱性チェックとセキュリティ監査の実施が必要です。特に、外部の専門機関による第三者監査を定期的に受けることで、内部では発見困難な潜在的リスクを特定し、継続的なセキュリティレベルの向上を図ることができます。

③ アクセス管理の徹底

電力データにアクセスできる人員を業務上必要最小限に制限し、アクセス権限管理システムによる詳細な権限設定を行うことが重要です。あわせて、すべてのアクセス履歴の記録・監査体制を構築することが求められます。

3)プライバシー保護を重視したサービス設計

サービス事業者にとって、利用者のプライバシー保護は法的責任であると同時に、事業の持続性を確保する重要な要素です。そのため、以下の対策の実装が強く求められます。

① データの匿名化・集計化の徹底

個人を直接・間接問わず特定できない形で情報を利用することを基本原則とする必要があります。具体的には、氏名や住所などの直接的な識別情報の完全除去に加え、複数のデータを組み合わせることによる間接的特定も防止する、高度な匿名化処理の実施が求められます。また、個別世帯のデータではなく、統計的な集計データのみを利用する仕組みを取り入れることで、個人のプライバシーを根本的に保護できます。

② 利用者への透明性確保

データ利用目的、処理方法、保管期間、第三者提供の有無などについて、利用者が理解しやすい形で明確に説明し、明示的な同意を得ることが重要です。また、利用者が自身のデータ利用状況を確認でき、同意の変更や撤回を容易に行える仕組みを提供することも、信頼関係の構築に不可欠です。

③ 継続的な利用者コミュニケーション

データ利用規約上は同意している場合であっても、実際の消費者感情として、サービスの利用に抵抗を感じる方もいます。そのため、サービスのメリットと安全対策の両方について、専門知識のない一般利用者にも理解しやすい形で、継続的に情報提供を行い、利用者の不安解消と信頼獲得に努めることが求められます。あわせて、利用者からの質問や懸念に対して迅速かつ丁寧に対応する相談体制の整備も重要です。

4)事業化に向けた推奨アプローチ

サービス事業者が次世代スマートメーターを活用したサービスの事業化を検討する際には、ニーズ検証やリスク対策確認のため、段階的なアプローチを取ることが推奨されます。

第1段階:小規模実証実験の実施

まず、小規模な実証実験から開始し、技術的な実現可能性とユーザーニーズの検証を行うことが重要です。この段階では、サービスの基本機能が想定どおりに動作するかを確認するとともに、実際の利用者がどのような価値を感じるかを検証します。同時に、セキュリティ対策とプライバシー保護対策の有効性も検証し、本格展開に向けた課題の洗い出しと対策の精緻化を図ります。

第2段階:総合的な事業化判断

実証実験の結果を踏まえ、事業化に向けた総合的な検討を行います。具体的には、法的要件への適合性確認、事業収益性の評価、競合他社の動向分析などを実施し、これらの結果を総合的に検討したうえで、事業化の最終判断を行うことが求められます。

継続的な取り組み

事業化の検討と並行して、送配電事業者との連携体制の構築や、関連する法規制の動向把握を継続的に行う必要があります。これにより、事業環境の変化に適切に対応し、持続可能なサービス提供体制を構築できます。

5.次世代スマートメーターがもたらす新たな価値創造に向けて

次世代スマートメーターによる電力サービス以外での利活用は、現在発展途上の段階にありますが、従来よりも高精度なデータにより、個人や家庭の詳細な生活リズムや属性、さらにはエリアごとの傾向まで把握・分析できるようになります。これは、サービス事業者にとって、電力データを活用した新たな分野でのサービス提供の大きな機会となります。

ただし、この機会を活かすためには、適切な準備と慎重なアプローチが不可欠です。まず、セキュリティ対策とプライバシー保護対策を適切に整備し、安全で信頼性の高いサービス基盤を構築することが前提となります。そのうえで、各サービス事業者は小規模な実証実験から開始し、技術的実現可能性の検証とユーザーニーズの確認を行いながら、段階的に事業化の検討を進めることが重要です。

次世代スマートメーターの持つ可能性を最大限に活用し、利用者にとって真に価値のあるサービスを提供することで、社会全体の利便性向上に寄与するとともに、サービス事業者にとっての新たなビジネス機会の創出が期待されます。

プロフィール

-

小山 温史のポートレート 小山 温史

サービスデザインコンサルティング部

2010年に野村総合研究所に入社。開発から保守業務を一通り経験した後、大規模プロジェクトのPMやPMOを歴任。現在はシステム化構想・計画、実行段階におけるユーザ支援・PMO支援などのコンサルティング業務に従事。

-

岩永 直也のポートレート 岩永 直也

サービスデザインコンサルティング部

鉄道会社で鉄道電気設備の設計に従事した後、2021年に野村総合研究所に入社。エネルギー業界・不動産業界におけるシステム化構想・計画、ユーザ支援・PMO支援などのコンサルティング業務に従事。

-

中村 愛美のポートレート 中村 愛美

サービスデザインコンサルティング部

2020年に野村総合研究所に入社。証券ソリューション本部にて証券システムの開発を経験。エネルギー業界・不動産業界におけるユーザ支援・PMOなどのコンサルティング業務に従事。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。