デジタルが拓く近未来――NRI未来創発フォーラム2017を開催(前編)

2017年10月に、「NRI未来創発フォーラム2017」を開催しました。本フォーラムは、NRIの企業理念「未来創発」に基づき、日本や世界の未来の姿を考える催しです。「デジタルが拓く近未来」をテーマに、今年は、代表取締役社長此本臣吾の基調講演に続き、米国の著名な文明評論家であるジェレミー・リフキン氏が講演、野村総合研究所(NRI)の多彩な専門家とのパネルディスカッションを通じて、多様な視点からデジタル化による社会変革について議論しました。

デジタルで変える日本の未来 ~シェアリング・エコノミーの衝撃~

「デジタルエコノミー」が世界各地で同時に立ち上がっている時代、本フォーラムでは日本や世界のあるべき姿や、デジタル技術を日本企業の成長や社会問題の解決にどう役立たせるかを真剣に考えました。

冒頭、NRIの社長此本臣吾が、「デジタルで変える日本の未来 ~シェアリング・エコノミーの衝撃~」と題した基調講演を行いました。

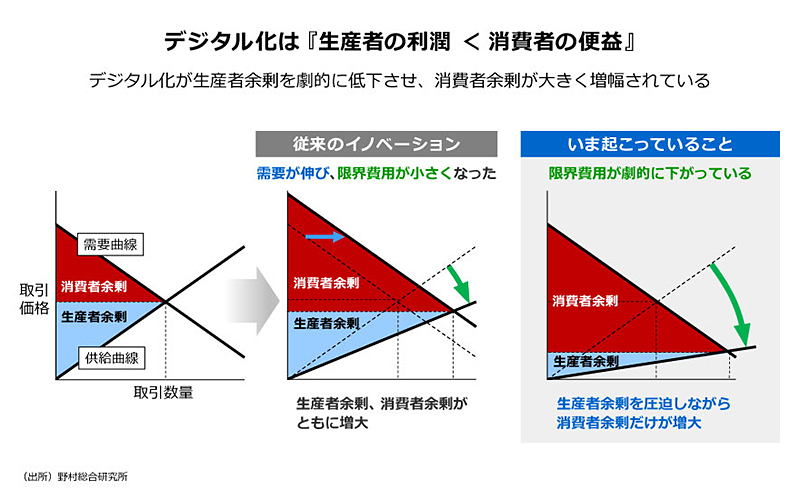

リーマンショック以降、各国の実質国内総生産(GDP)成長率は軒並み鈍化し、世界経済は長期停滞の時代に入りました。日本も例外ではありません。それにもかかわらず、NRIの調査では、2010 年前後から「自分の生活レベルが向上した」と感じている日本の生活者が徐々に増えていることが判明しています。その理由について此本は、GDPには表れない「消費者余剰」が増幅していることに言及しました。

デジタル化が進展することにより、モノやサービスのコストが大きく下がり、消費者が支払う価格の低下に反映されるようになっています。つまり、消費者余剰が拡大する一方で、需要をはるかに上回るスピードで生産者余剰が縮小しているのです。生産者余剰の過度な減少が続けば、雇用者所得や設備投資にも悪影響が生じ、経済の縮小均衡を招きかねません。このような社会に向かう中、企業はデジタル化による新たな価値を生み出す戦略が求められています。此本が注目しているのが、人々が協働でモノやサービスを生産し、共有し、管理する「シェアリング・エコノミー(共有型経済)」です。デジタル化の行き着く一つの選択肢として、企業はシェアリング・サービスを提供する巨大プラットフォーマー、最適化されたモノづくり企業、ユニークなサービスを提供する企業群に再構成されることになると提言しました。

また、そうなった場合、個人情報を含む多種多様なビッグデータが、巨大プラットフォーマーに囲い込まれるリスクが浮上してきます。そのためシェアリング・エコノミーの時代には、個人が自分のデータを適切に管理できるようなデジタル化の基盤(コモンズ)が必要となり、政府が適切な政策に基づき、コモンズの構築を促すことも選択肢の一つであると此本は述べました。その具体例として、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の活用に言及しました。

最後に此本は、デジタルデバイド(情報へのアクセスに対する落差)の影響が小さい日本は、欧米よりもむしろデジタル社会が目指す理想の姿に近いとする考えを述べ、シェアリング・エコノミーの健全でダイナミックな進展に、NRIは貢献していきたいとの意思を示しました。

スマート・ジャパンに向けた“第三次産業革命”と“限界費用ゼロ社会”

続いて、シェアリング・エコノミーに造詣が深く、文明評論家かつ経済評論家でもあるジェレミー・リフキン氏が登壇しました。リフキン氏は、ドイツのメルケル首相のブレーンとして「インダストリー4.0」を理論的に牽引した人物です。近著『限界費用ゼロ社会』の内容をもとに、デジタルトランスフォーメーションがコミュニケーション・エネルギー・輸送の3分野で進んだ結果、全世界で“第三次産業革命 ※ ”が起きていることを説明しました。

現在、IoTの進展によって、コミュニケーション媒体として普及したインターネットが、家庭やオフィス、工場や店舗、人が集まる公共の場所にある多種多様なモノと結びつくことによって、エネルギーや輸送の仕組みを、これまでと比較にならないくらい詳細に制御できるようになりました。これらのインフラを駆使することによって、社会や経済は大きく変わっています。

リフキン氏は、IoT時代になると、経済の効率性や生産性が極限にまで高まる「限界費用ゼロ社会」が訪れると予言し、新たな経済パラダイムに適応するために、先行するドイツや中国と同様に、大きなポテンシャルを持っている日本も、第三次産業革命を牽引し、「スマート・ジャパン」を実現してほしいとの期待を寄せました。

- リフキン氏は、分散型の自然エネルギーとネット社会が結ばれる新産業改革を第三次産業革命と提唱。

- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています

-