デジタルを活用したICT教育を促進する4つの柱

社会人や大学生向けのオンライン教育は既に選択肢の1つになっていますが、公教育におけるICT活用は遅れていました。コロナ禍をきっかけに、文部科学省の「GIGAスクール構想 ※1 」の下、小中学校で児童生徒1人に1台の端末が配布されるなど、デジタル教育に向けた環境整備が一気に加速しています。教育政策やEdTech分野に詳しい野村総合研究所(NRI)の霜越直哉に、現状や課題解決の考え方について聞きました。

新しいICT教育で本質的な変化を

――教育のデジタル化について市場環境やこれまでの進展について教えてください。

主要な“教育”市場の規模は、現在、塾・予備校が約1兆円、語学が約3,000億円、通信教育・学習教材が約2,500億円、eラーニング関連が約2,300億円と推計 ※2 されます。一方、国や地方の文教費 ※3 は23兆円で、10年間ほぼ横ばいでした。教育へのICT活用は20年以上前から議論されてきましたが、デジタル教科書や電子黒板などの話に留まる一方で、実態としては職員室に共用パソコンが数台あるだけという状態が長く続きました。

しかしここ数年で、EdTechとしてAIを活用した学習支援ツールなど、さまざまなテクノロジーが登場。一部で先進的な試みも始まり、ICTを活用することで教育に本質的な変化を起こせるのではないかという期待感が徐々に高まってきました。今回のコロナ禍で、その流れが一気に前進したのです。デジタル化の進展に伴い、様々なプレーヤーに市場が解放されることへの期待感も高まっています。

――児童/生徒1人1台のタブレットが配布され、公教育のデジタル化は急激に進むのでしょうか。

大きな進歩ですが、単にICT機器を配布しただけであまり使われず、いわゆる“文鎮化”する危惧もあります。有効な活用方法を考えなくてはならないという問題意識はあっても、何からどう着手すればいいか、教育委員会も現場の先生方も手探りの状態だと思います。

公教育のデジタル化には、国や自治体、学校教職員、児童生徒、保護者など多様なステークホルダーが関係し、教育の中身から学校運営まで、多様な側面を含んでいます。ビジネスでいえば、超巨大プロジェクトを回さなければならない状況ですが、教育分野の関係者はそれに慣れていません。

4つの観点から目指すべきICT教育の姿を整理する

――教育のデジタル化は変革可能な部分が多いだけに、優先順位をつけるのも難しそうですね。

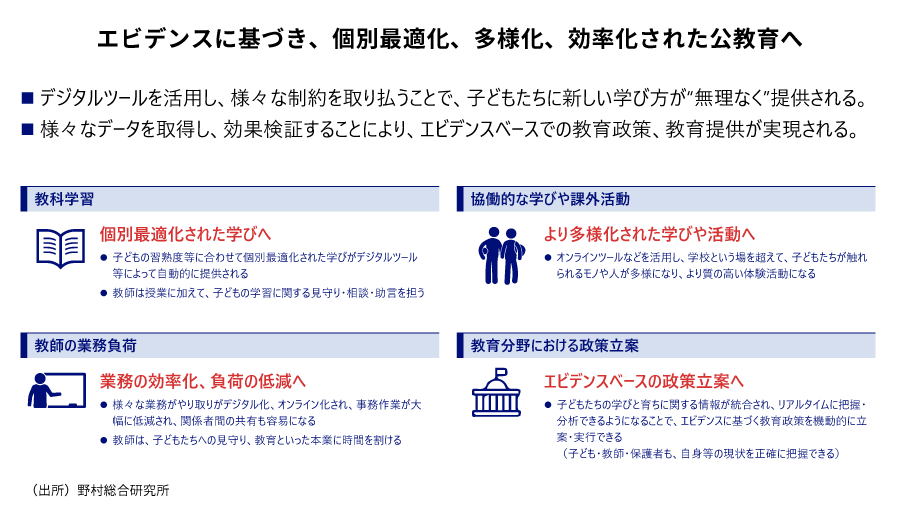

NRIでは全体像を把握できるように、「個別最適化」「多様化」「効率化」「エビデンスベース化」という4つの柱でICT教育の目指すべき姿を整理しています。

まず、「個別最適化」された学びを可能にすること。民間レベルでは、一人一人の習熟度やつまずきポイントなどをAIで解析し、最適な内容を学ばせるサービスが登場しています。一部自治体は既に導入していますが、教員は多数の児童生徒に同じ内容を教えるスタイルからコーチ役になるなど現場サイドの変化は大きく、全国導入へのハードルは高そうです。

2つめは「多様化」です。オンラインツールを活用することで、子どもが触れられるモノや人が広がり、学びや活動の質を高められます。たとえば、コロナ禍で社会科見学ができなくなり、オンラインツアーを導入したところ、既存の見学ルート外の場所も見せてもらえるなど、新しい体験学習が実現しました。

3つめは「効率化」です。たとえば、業務や保護者との連絡などを紙ベースからデジタル化するだけでも、教員の事務作業の負荷が大幅に軽減されます。オンライン授業の実施には至らなくても、コロナ禍中に関係者間でのオンライン会議が増え、ICT機器の利用に慣れるのは良いことだと思います。

ICT教育の効果検証をエビデンスで示して感情的な議論から脱却する

4つめは、データを活用して「エビデンス」に基づきながら、学力向上などの成果につながる教育にしていくことです。過去に教育のICT化が進まなかった一因には、視力や姿勢が悪くなる、紙と鉛筆の方が定着度が高い、画面越しよりも実体験の方がよい、といった反対意見に遭遇したからです。学習や成長に関する情報を統合、比較分析、効果の有無を検証していけば、こうした論点一つひとつについて客観的・建設的に議論することができ、前に進めやすくなります。

――ICT教育のキーパーソンは誰で、課題に対しどこから着手すればよいのでしょうか。

私たちがコンサルティングする際には政府や自治体に働きかけることが多いのですが、小中学校のような教育現場に関しては、市町村長や教育長の役割が大きいと思います。デジタル教育に力を入れているかは、子どものいる若い世代が居住地を選ぶ判断材料となり、自治体の魅力度の差にもつながります。

解くべき課題は山積しているので、一度棚卸しして、各自治体の教育ビジョンに照らして、デジタルを使ってどう進めるか具体的なロードマップを作成することが重要です。ポイントは、短期的に成果が出るものと、長く時間がかかるものを組み合わせて進めること。効率化は成果が出やすいので、成功体験を通じて賛同者を増やしつつ、並行してエビデンスをつくって着実に取り組んでいきます。特に、エビデンスを得るための調査設計等は教員関係者の方には難しい部分もあるので、大学の研究者などデータ分析や解釈に長けたプロの力を借りることをお奨めします。

- 1 GIGAスクール構想 :多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育 環境を実現するための構想

- 2 教育市場規模: 2020年版 教育産業白書 矢野経済研究所

- 3 国・地方の文教費: 文部科学省 令和元年度地方教育費調査_3.文教費の概観

- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています

プロフィール

-

霜越 直哉

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。