「DER(分散型エネルギー資源)」の拡大でエネルギー市場はどう変わる?

2050年のカーボンニュートラル達成を支える存在として、再生可能エネルギーや蓄電池などの分散型エネルギー資源(DER:Distributed Energy Resources)に注目が集まっています。DERは今後のエネルギー業界において、どのような役割を担うのか。DER関連ビジネスを展開する事業者は、何に留意すればいいのか。この分野の研究を進めているサステナビリティ事業コンサルティング部の佐藤 仁人が提言を行います。

カーボンニュートラル達成の鍵となる「DER」

分散型エネルギー資源(以下、DER)とは、私たちエネルギーの利用者(需要家)等が所有するエネルギー源のことで、一般企業や家庭に設置された太陽光発電システムや蓄電池、電気自動車などの設備が含まれます。2050年のカーボンニュートラル達成に向けてCO2排出量の大幅削減が求められる中で、DERを含む再生可能エネルギーや脱炭素電源が注目されるようになりました。また、再生可能エネルギーの大量導入を実現するには、電力ネットワークをよりスマートに運用していく必要がありますが、DERはそのスマート化に貢献する可能性も秘めています。こうした背景のもと、近年DERの導入・利用拡大が進んでいます。

カーボンニュートラルには、太陽光発電や風力発電などの自然変動電源の導入拡大が重要です。しかし、これらの自然変動電源の導入・普及拡大に向けては、さまざまな問題があります。その一つが電源の出力制御です。一般送配電事業者は電力の需給バランスを調整するため、発電事業者に対して発電の停止・抑制を要請する場合があります。こうした出力制御は発電事業者等に不利益をもたらす側面がありますが、自然変動電源の導入・普及拡大に伴い、頻繁に行われています。

また、自然変動電源は時間帯によって発電量が大きく変わるため、時間帯別の卸電力市場価格の変動も大きくなってしまいます。

こうした電力システムへのさまざまな影響も踏まえて、政府はカーボンニュートラル達成と電力の安定供給を両立するための対策案を発表しています。その一例が、ディマンドリスポンス(以下、DR)をはじめとするソリューションによるDERの活用です。DRとは保有者もしくは第三者が蓄電池や電力消費機器等のDERを制御することで、電力需要パターンを変化させる仕組みです。この仕組みによって電力の需要をうまくコントロールできれば、発電所と同等に安定供給に貢献ができるというわけです。

DER関連企業が取るべき「4つのアクション」

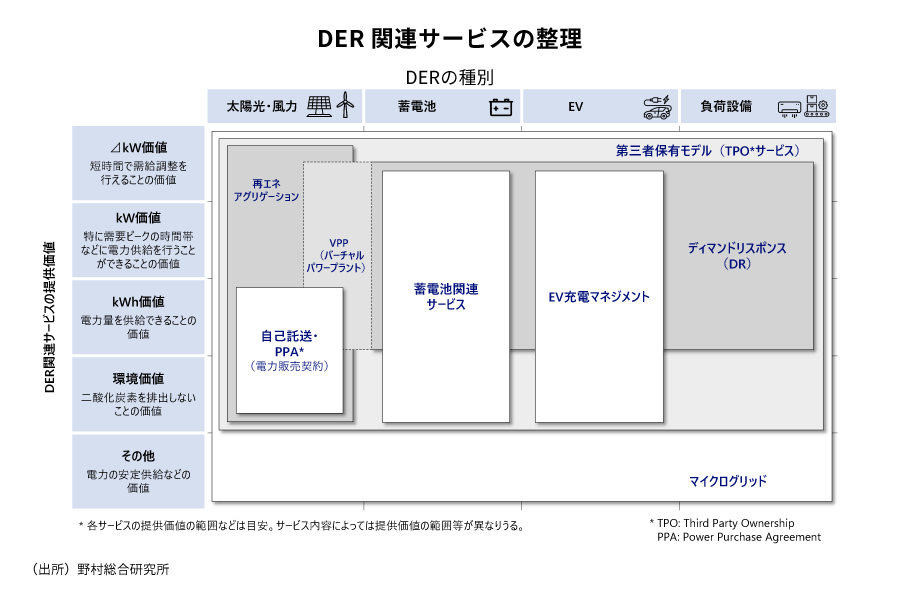

DERが普及するにつれ、需要家サイトにおける発電量が増え、従来のような電力系統に流れない電力が多くなっていきます。NRIが試算したところ、家庭部門では、2050年時点で電力消費量の約3割が需要家発電による電力になり、電力事業のあり方そのものが変化すると見られます。このような中で、DERに関連した事業に取り組む企業も増えてきています。具体例としては、DRのほかVPP(バーチャルパワープラント)、再生可能エネルギーの自己託送やPPA(電力販売契約)、蓄電池関連サービスなどがあげられます。こうしたDER関連サービスは個別に提供されるのではなく、統合されて提供される傾向にあります。

このような状況下でDER関連企業が取るべきアクションは、大きく4つに分けられます。1つめは、DER関連サービスの「稼ぎどころ」の明確化です。DER事業を儲けどころとするのか、あくまでも本業につなげるための手段とするのかが明確になっていないと、事業開発の目的がブレてしまうリスクがあるからです。具体的には、顧客へのフックとなる「入口商材」と自社の稼ぎどころである「出口商材」を明確化し、その展開シナリオを設定することが求められます。

2つめはプレーヤー間の連携です。DERを運用して収益を得るには、新たな機能の獲得や社内外の体制構築といった事業モデルの転換が必要な場合がほとんどです。なかでも他社との連携によるサービス提供体制の構築は、DERサービスの統合化が進む現在において必要不可欠な取り組みであると言えるでしょう。

残り2つは「制度把握と働きかけ」および「不透明性が残る中での意思決定・事業開発」です。DER関連サービス統合化の流れの中で、競争に勝つためには他社に先行して顧客を囲い込んでいかなければなりません。しかしDERに関連する制度設計は進行中の段階であり、今後の事業環境を見通すのは至難の業です。変化の激しい制度動向を継続的に把握しつつ、不透明性の残る事業環境の中で意思決定を行っていくことが必要です。

DERを有効活用できれば、再生可能エネルギーの導入拡大のほか、電力システムの維持費・設備投資費の抑制や、非常時におけるレジリエンス(回復力)の向上なども期待できます。さらに電力事業に関連するプレーヤーのみならず、電力を消費する需要家にも電気料金低減などのメリットをもたらします。そのために必要なのが、DER関連企業の活発な取り組みと連携なのです。2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、この動きをますます加速させていく必要があるでしょう。

- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています

プロフィール

-

佐藤 仁人のポートレート 佐藤 仁人

エネルギー産業コンサルティング部

早稲田大学創造理工学研究科経営システム工学専攻修了後、2010年に野村総合研究所入社。2017年、英ケンブリッジ大学経営学修士修了。

入社以来、主にエネルギー・脱炭素分野における政策制度立案、事業戦略策定、新規事業開発に関わるコンルティング・実行支援に従事してきた。特に、分散型エネルギーシステム(VPP/DR等)およびグリーントランスフォーメーション(排出量取引/カーボンクレジット等)に関わる多くのプロジェクトを多く手掛けている。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。