日本政府が掲げる観光立国の実現に向けた目標の1つとして、2030年までに訪日外国人旅行者を6,000万人に増やすことが挙げられています。コロナ禍を経てインバウンド需要が急速に回復していることから、その実現は現実味を帯びてきましたが、現状の煩雑な渡航手続きや長時間の待ち時間をそのままにしては、外国人旅行者の不満を招きかねません。野村総合研究所(NRI)で官公庁に対するデジタル戦略立案や実行支援のコンサルティングを専門とする花田健太朗と勝又千裕は、これらの課題に対処し、訪日外国人旅行者のユーザーエクスペリエンスを向上させるために次のように提言します。

外国人旅行者の急増に伴い顕在化してきた課題

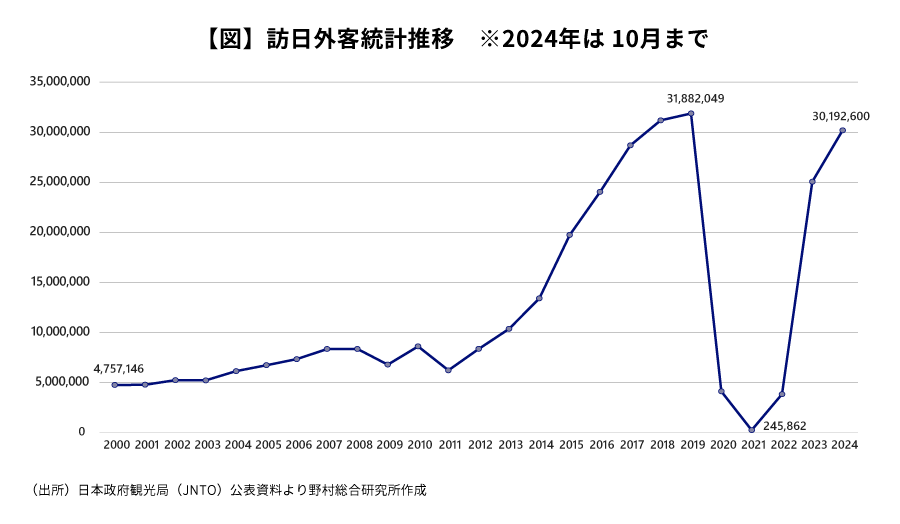

訪日外国人旅行者数は2000年に500万人弱を記録したのち、2018年に3,000万人を超え、コロナ禍後の回復とともに2024年には過去最高を記録する勢いです。しかし、現状は「外国人旅行者の急増に伴い課題が顕在化してきている状況」だと、外国人に対する行政サービスを提供する複数の官公庁を支援してきた花田と勝又は指摘します。

課題の一つが渡航手続きで発生する長い待ち時間です。例えば、日本に来た外国人旅行者は、飛行機を降りてから入国までに長時間待たされる場合があります。出入国在留管理庁のホームページで公表されている「空港における入国審査待ち時間(最長入国審査待ち時間)」(2024年5月)の記録を確認すると、60分以上の待ち時間が発生した日のある入国審査場が多数あり、空港によっては最大150分以上の待ち時間が発生していました。

「このまま6,000万人の外国人旅行者を受け入れた場合、待ち時間はさらに長くなり、旅行者の不満は爆発するでしょう。また、ただでさえ多くの外国人の渡航手続き対応に追われる現場職員は、急増する外国人旅行者からのクレームや問い合わせにも対応しなければならず、対応がパンクする恐れもあります」と花田は警鐘を鳴らします。

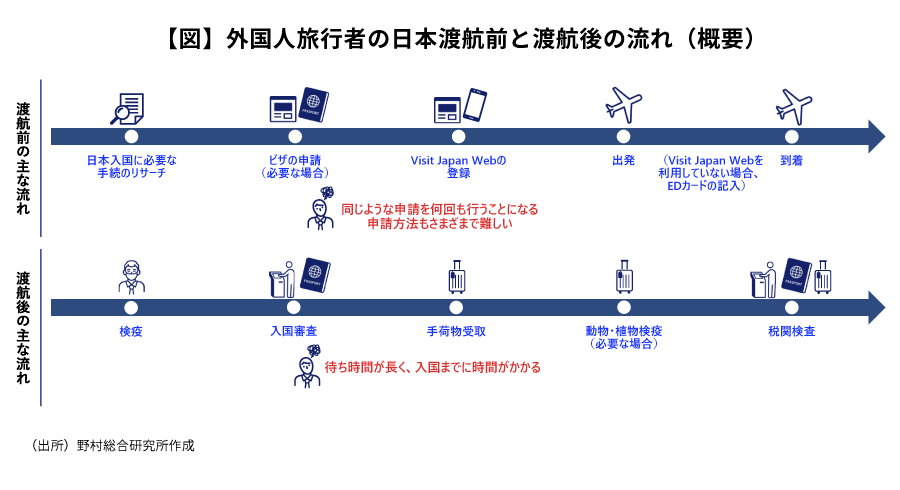

別の課題として、渡航手続きに関わる煩雑さが挙げられます。外国人旅行者は渡航前/渡航中に何度も似たような情報の提供が必要となります。例えば、ビザの申請時、外国人入国記録(EDカード)の記載時、税関申告時には、その都度重複する情報の提供が必要です。また、航空券や宿泊予約などの民間サービスの利用時にも同様の情報提供が求められます。2021年に日本入国のためのオンライン手続きVisit Japan Webが税関・入管に必要な情報の同時申請サービスを開始しました。一部の行政サービスについては同じ情報の複数回提供が不要となりましたが、情報の連携先を拡充するなど更なる改善の余地があると考えます。

「国をあげて日本への旅行を誘致しても、煩雑な手続きに嫌気した外国人旅行者が、次回以降の日本への旅行を取りやめてしまう等の事態に繋がってしまうのはもったいないと考えます。観光立国を目指すのであれば、渡航手続きを合理化し、外国人旅行者の負荷と、ビザ発給・入国審査・税関・検疫などを担う現場職員の負荷を軽減することが欠かせません」と勝又は強調します。

これまでのデジタル化の進展と今後期待される渡航手続きの自動化

日本は近年、外国人旅行者の急増を背景に、渡航手続きの効率化を目的としたデジタル化施策を進めています。例えば、審査を待つ間に指紋や顔写真などの個人識別画像を撮影するバイオカートは2016年に導入され、Visit

Japan Webと合わせて、渡航手続きの効率化に寄与していますが、花田は「これでも対応しきれないほど旅行者が増加している状況」と指摘します。

長時間の待ち時間が発生する要因の一つとして、外国人旅行者が原則として有人ブースでの入国審査を受けなければならないことが挙げられます。花田は「デジタル技術を活用して入国審査を自動化していくことが求められています」と提言します。

出入国在留管理庁では、将来的に日本版ESTA(電子渡航認証制度)を導入することが検討されています。新聞等のメディアでは外国人の不法就労やテロ行為を目的とした入国の阻止などを目的とした仕組みと説明されていますが、日本版ESTAの意義はそれだけではないと花田は述べます。「米国のESTA申請時と同様に、氏名、生年月日、出生国、パスポート番号などの申請情報が必要になると仮定すれば、旅行者が事前に申請したそれらの情報を活用して入国審査を自動化することが可能です」

こうしたプロセスの見直しが、渡航手続きそのものの再設計を促す重要な機会になると花田は期待しています。

一度求めた情報は二度と求めないプロセスへ

外国人旅行者の渡航手続きでのもう一つの課題は、同じ情報を何度も提出しなければならない煩雑さです。これは監督する省庁が異なり、個別に業務・システムを設計しているためです。勝又は次のように説明します。「例えば、ビザの申請は外務省、入国審査は出入国在留管理庁、税関申告は財務省と、情報の提出先が異なるのです。一度提供した情報は再度の申請が求められないよう、行政サービスを連携させる必要があるでしょう」

財務省税関及び出入国在留管理庁は2024年1月から、外国人旅行者が税関・入管手続き時に必要な情報を同時に提供することを可能とする共同キオスクの実証実験を羽田空港で行いました。共同キオスクは税関・入管手続きで必要な情報の提供をワンストップで実現できるサービスです。花田と勝又は「共同キオスクは行政機関を跨いだ、外国人旅行者の利便性を向上するサービスの成功事例となるでしょう。このような設計思想でビザ発給、入国審査、税関、検疫などの行政サービス、及び民間サービスの連携を進めることが訪日外国人旅行者のユーザーエクスペリエンス向上に不可欠です」と述べています。

円滑かつ厳格な渡航手続きの実現に向けて

外国人への行政サービスを見直す上で最も重要な視点は、円滑かつ厳格な渡航手続きとのバランスを取ることです。例えば、「旅行者の待ち時間を150分から30分に短縮させること」のみを優先させた結果、好ましくない外国人の入国を許してしまっては本末転倒です。「渡航手続きに関わる現場職員の水際での厳格な審査によって日本の治安が守られていることを忘れてはなりません」と花田も強調しています。そのバランスを考えた上で、外国人旅行者のユーザーエクスペリエンス向上に向けてどのようなデジタル技術を適用していくのか、個別に業務・システムを監督する関連省庁間での丁寧な検討が必要です。

訪日外国人旅行者6,000万人時代を迎えるにあたっては、渡航手続きだけではなく、全国規模でのオーバーツーリズムの深刻化などのさまざまな課題が発生することが予想されます。これらの課題には、中央省庁に留まらず、地方自治体や観光業界、航空業界との連携が欠かせません。二人は「外国人行政サービスに知見を有するコンサルティング会社として、そして官民連携の架け橋として、外国人旅行者の急増に伴う課題解決に貢献していきたい」と語ります。

プロフィール

-

花田 健太朗

-

勝又 千裕のポートレート 勝又 千裕

社会ITコンサルティング部

2020年NRIに入社。入社以来、デジタルガバメント領域を中心とした公共系プロジェクトに従事。専門分野は、制度・業務設計・行政サービスのデジタル化推進支援、公共系大規模プロジェクトのシステム化構想。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。