アーバンイノベーションコンサルティング部 新谷 幸太郎、小菅 直樹

ヘルスケア・サービスコンサルティング部 佐藤 夏実

2024年4月、タクシー事業者の管理下で一般ドライバーが他者を運送する「日本版ライドシェア」が解禁されましたが、タクシー事業者以外の参入も認める全面解禁の議論は進んでいません。また、これまでライドシェアの議論は、都市部や観光地でのタクシー不足解決という観点が中心であり、地方部における交通課題の解決という観点では着手が遅れていました。野村総合研究所(NRI)は地域の移動の潜在需要とタクシー供給量とのギャップを可視化し、タクシーをはじめとするオンデマンド交通(出発地から目的地まで負担が少なく移動できる交通手段)の充足度を全国の地域別に分析しました。この結果をもとに、地域交通の再編に詳しいアーバンイノベーションコンサルティング部の新谷 幸太郎、小菅 直樹、ヘルスケア・サービスコンサルティング部の佐藤 夏実が、地域の「まちづくり」を踏まえたライドシェアサービスのあり方について提言します。

「日本版ライドシェア」定着には課題も

2023年12月の規制緩和を契機に、2024年4月から「日本版ライドシェア」が始まりました。先行地域としてタクシー不足車両数が公開された東京・神奈川・愛知・京都の4地域をはじめ、2024年12月11日時点で全国53地域においてライドシェアの運行が開始しています。

しかし、導入地域のドライバーからは「十分な収入が得られず、稼働するための条件も厳しい」という意見が出ているほか、運行事業者からは「ドライバーに支払う固定給に対して十分な収入が見込めず、実施に踏み切れない」という意見、利用者からは「タクシーと同等の料金で、迎車料金も高いため利用したいと思わない」という意見があり、ライドシェアの定着や普及にはまだまだ試行錯誤が必要です。

ライドシェアの全面解禁が検討される中、現状の課題を考慮した広範囲の規制緩和に向けた議論が進められています。具体的には、タクシー会社限定の運用制限の撤廃、事前確定運賃に対するダイナミックプライシングの許可、曜日・時間帯別の台数制限の撤廃、ドライバーの業務委託契約の許可などが検討されています。

しかし、導入地域のドライバーからは「十分な収入が得られず、稼働するための条件も厳しい」という意見が出ているほか、運行事業者からは「ドライバーに支払う固定給に対して十分な収入が見込めず、実施に踏み切れない」という意見、利用者からは「タクシーと同等の料金で、迎車料金も高いため利用したいと思わない」という意見があり、ライドシェアの定着や普及にはまだまだ試行錯誤が必要です。

ライドシェアの全面解禁が検討される中、現状の課題を考慮した広範囲の規制緩和に向けた議論が進められています。具体的には、タクシー会社限定の運用制限の撤廃、事前確定運賃に対するダイナミックプライシングの許可、曜日・時間帯別の台数制限の撤廃、ドライバーの業務委託契約の許可などが検討されています。

郊外・中山間地域にこそライドシェアの導入が必要

現行の「日本版ライドシェア」では、配車アプリを使用したタクシー配車依頼データからオンデマンド交通の潜在需要を測ろうとしているため、公共交通が不便で外出を控えている需要までは考慮できていません。また、個別地域起点で分析が進んでいるものの、全国的な傾向や深刻度の把握は十分にできていません。

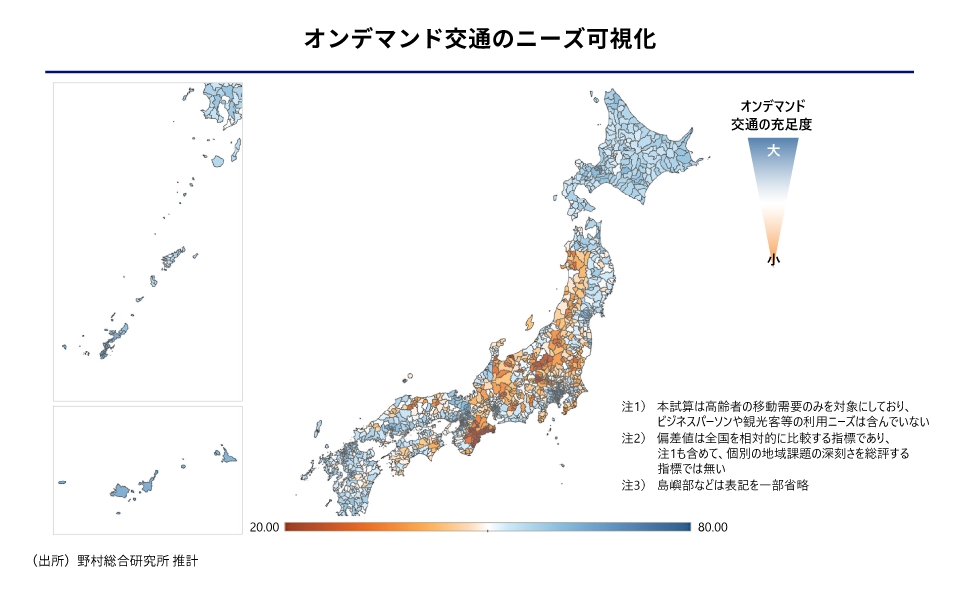

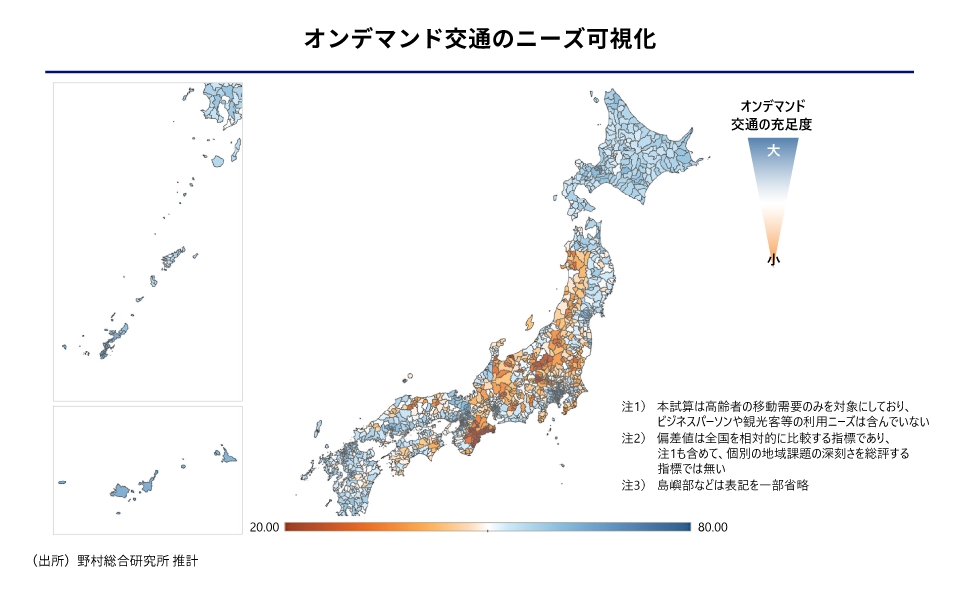

このような経緯を踏まえ、NRIでは「自家用車のように自由自在に移動したい潜在ニーズ(需要)」と「顕在化している移動実績(供給)」を推計し、その差分からオンデマンド交通の潜在ニーズを可視化しました。その上で、オンデマンド交通の潜在需要とタクシーによる現行供給量の需給ギャップを全国で横並びに比較し、オンデマンド交通へのニーズがより大きい地域を可視化しました。

上記の分析結果を地域規模別に比較すると、結果として人口規模の大小よりも人口密度の高低による影響が強く、郊外や中山間地域で交通の問題がより深刻であることが示されました。エリア別に見ると都市部より中山間地域が、太平洋側より日本海側が、西日本より東日本が、より需給のバランスが取れておらず、オンデマンド交通へのニーズが大きい傾向にあることが見受けられます。本当にライドシェアが必要なのは、現在導入が進んでいる都市部や観光地よりも、地域交通の課題が深刻な郊外や中山間地域です。

このような経緯を踏まえ、NRIでは「自家用車のように自由自在に移動したい潜在ニーズ(需要)」と「顕在化している移動実績(供給)」を推計し、その差分からオンデマンド交通の潜在ニーズを可視化しました。その上で、オンデマンド交通の潜在需要とタクシーによる現行供給量の需給ギャップを全国で横並びに比較し、オンデマンド交通へのニーズがより大きい地域を可視化しました。

上記の分析結果を地域規模別に比較すると、結果として人口規模の大小よりも人口密度の高低による影響が強く、郊外や中山間地域で交通の問題がより深刻であることが示されました。エリア別に見ると都市部より中山間地域が、太平洋側より日本海側が、西日本より東日本が、より需給のバランスが取れておらず、オンデマンド交通へのニーズが大きい傾向にあることが見受けられます。本当にライドシェアが必要なのは、現在導入が進んでいる都市部や観光地よりも、地域交通の課題が深刻な郊外や中山間地域です。

地域の「まちづくり」に即したライドシェアサービスの構築を

ライドシェアを定着・普及させるには、各地域の状況や「まちづくり」を踏まえたサービス設計を行うことが重要です。具体的には、大きく5つの要素が必要になるでしょう。

1つめは、街の規模や特性に合わせた公共交通の多様化です。ライドシェアについても多様なサービス形態が想定され、地域特性に応じた作り込みが求められます。人口減少が顕著な中山間地域では、公共交通の運行事業者にかかる負担が増加している上、運転手の高齢化による担い手不足も問題になっています。そのため、コミュニティバスの運行は最小限にとどめ、浮いた予算でライドシェアを担う一般ドライバーへの補助を拡充し、ドライバーを集めるなどの対応が考えられます。

2つめは、共助モデルの拡大です。自ら自家用車や公共交通で移動すること(自助)が難しい移動困難者対策として、これまでは公共交通の拡充(公助)が地域の優先課題でした。しかし、行政の負担力にも限りがあり、利用者が少ない路線バスやコミュニティバスに対する見直しの圧力も高まっています。そこで代替案になるのが、地域住民に送迎してもらうこと(共助)の拡大です。特に地方部はマイカー社会であるため、自家用車を運転できない状況に陥ると便利で快適な生活が難しくなります。「地域に送迎してもらう」という共助の必要性が、都市部よりも大きいと考えられます。

3つめは、広域交通と域内交通のすみ分けです。近所への短距離移動はドアtoドアが好まれますが、小型車両で移動需要をさばくにはより多くの運転手を確保する必要があります。このような場面では、一般ドライバーも運転手を担えるライドシェアの仕組みが効果を発揮しやすいと考えられます。一方で、広域交通は低運賃が好まれることから、これまで通り、鉄道やバスなどの大型の車両で大量に輸送できる機能が求められます。行政の限られた財源を活用し、広域交通を維持していくことが必要になります。

4つめは、官民の連携です。過疎地域では乗車頻度が低いため、十分な収入が得られないために一般ドライバーが参画しづらいと考えられます。そこで、交通予算の抑制分を原資に、自治体が一般ドライバーに協力金を支払うなどの、供給の安定化を図る対策が必要になるでしょう。また、地域の交通を維持するタクシー事業者の経営に大きな影響を与えないことも重要です。過疎地域では、地域内のタクシー会社が車両不足を宣言した場合のみ、ライドシェアの予約に移行するといった仕組みも考えられます。

5つめは、全国民がすぐに使える易しいサービスを開発することです。日本では各地域が独自に対策を講じてきたためさまざまな配車アプリが誕生し、遠方からの来訪者が使いこなすにはハードルが高いという実情があります。また、規制を残しつつ地域交通の民営化を進めているため、特定企業がデファクトスタンダードを確立しにくい状況です。行政が適切に介入し、配車アプリの相互利用性を担保するための横断機能等を定める必要があります。交通・移動データは個人を特定しやすく公共性が高いため、国が中心となって安全なサービスを設計するのが望ましいでしょう。その上で利用者や一般ドライバーの会員基盤を有する主要事業者からも経営リソースを投下してもらい、実行性を担保することが重要です。

ライドシェアには依然として課題が多く、特にドライバー不足は深刻です。ライドシェア全面解禁に向けた議論が進む中で、迅速な対策が求められています。また現行のサービスには、必要とされている地域に十分に浸透していないという問題もあります。官民および各交通機関の連携を強化し、「まちづくり」の視点から地域の特性や各主体のニーズに応じたライドシェア制度の設計が必要です。

1つめは、街の規模や特性に合わせた公共交通の多様化です。ライドシェアについても多様なサービス形態が想定され、地域特性に応じた作り込みが求められます。人口減少が顕著な中山間地域では、公共交通の運行事業者にかかる負担が増加している上、運転手の高齢化による担い手不足も問題になっています。そのため、コミュニティバスの運行は最小限にとどめ、浮いた予算でライドシェアを担う一般ドライバーへの補助を拡充し、ドライバーを集めるなどの対応が考えられます。

2つめは、共助モデルの拡大です。自ら自家用車や公共交通で移動すること(自助)が難しい移動困難者対策として、これまでは公共交通の拡充(公助)が地域の優先課題でした。しかし、行政の負担力にも限りがあり、利用者が少ない路線バスやコミュニティバスに対する見直しの圧力も高まっています。そこで代替案になるのが、地域住民に送迎してもらうこと(共助)の拡大です。特に地方部はマイカー社会であるため、自家用車を運転できない状況に陥ると便利で快適な生活が難しくなります。「地域に送迎してもらう」という共助の必要性が、都市部よりも大きいと考えられます。

3つめは、広域交通と域内交通のすみ分けです。近所への短距離移動はドアtoドアが好まれますが、小型車両で移動需要をさばくにはより多くの運転手を確保する必要があります。このような場面では、一般ドライバーも運転手を担えるライドシェアの仕組みが効果を発揮しやすいと考えられます。一方で、広域交通は低運賃が好まれることから、これまで通り、鉄道やバスなどの大型の車両で大量に輸送できる機能が求められます。行政の限られた財源を活用し、広域交通を維持していくことが必要になります。

4つめは、官民の連携です。過疎地域では乗車頻度が低いため、十分な収入が得られないために一般ドライバーが参画しづらいと考えられます。そこで、交通予算の抑制分を原資に、自治体が一般ドライバーに協力金を支払うなどの、供給の安定化を図る対策が必要になるでしょう。また、地域の交通を維持するタクシー事業者の経営に大きな影響を与えないことも重要です。過疎地域では、地域内のタクシー会社が車両不足を宣言した場合のみ、ライドシェアの予約に移行するといった仕組みも考えられます。

5つめは、全国民がすぐに使える易しいサービスを開発することです。日本では各地域が独自に対策を講じてきたためさまざまな配車アプリが誕生し、遠方からの来訪者が使いこなすにはハードルが高いという実情があります。また、規制を残しつつ地域交通の民営化を進めているため、特定企業がデファクトスタンダードを確立しにくい状況です。行政が適切に介入し、配車アプリの相互利用性を担保するための横断機能等を定める必要があります。交通・移動データは個人を特定しやすく公共性が高いため、国が中心となって安全なサービスを設計するのが望ましいでしょう。その上で利用者や一般ドライバーの会員基盤を有する主要事業者からも経営リソースを投下してもらい、実行性を担保することが重要です。

ライドシェアには依然として課題が多く、特にドライバー不足は深刻です。ライドシェア全面解禁に向けた議論が進む中で、迅速な対策が求められています。また現行のサービスには、必要とされている地域に十分に浸透していないという問題もあります。官民および各交通機関の連携を強化し、「まちづくり」の視点から地域の特性や各主体のニーズに応じたライドシェア制度の設計が必要です。

プロフィール

-

新谷 幸太郎のポートレート 新谷 幸太郎

コンサルティング事業本部 アーバンイノベーションコンサルティング部

早稲田大学大学院理工学研究科修了後、2008年にNRIに入社。

地方空港・港湾のネットワーク拡大や観光・輸出振興策の立案、経済特区制度の見直し・拡充の提言等の産業振興プロジェクトを経て、現在は地方における自動運転(レベル4)の社会実装や新しいモビリティサービスの開発に従事。 -

小菅 直樹

-

佐藤 夏実

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。