ICT・コンテンツ産業コンサルティング部 亀井 卓也、木村 賢次、名武 大智、芦田 萌子、山口 啓太

野村総合研究所(NRI)では、2000年から毎年、ICTおよびメディア・コンテンツ市場を展望し、これからの ビジネスモデルの変容の可能性を洞察する『ITナビゲーター』を出版しています。2025年版では、16分野のデータを取り上げ、8の市場を予測しました。

そのうち、生成AIの急速な進化の影響について、「ポストスマホ」によるAIの普及、「AIディバイド」による社会の分断、偽・誤情報の拡散、新たなタイプのデータの発生、という4つの観点から、ICT・コンテンツ産業コンサルティング部の亀井 卓也、木村 賢次、名武 大智、芦田 萌子、山口 啓太が紹介します。

「ポストスマホ」で広がるAI――名武 大智

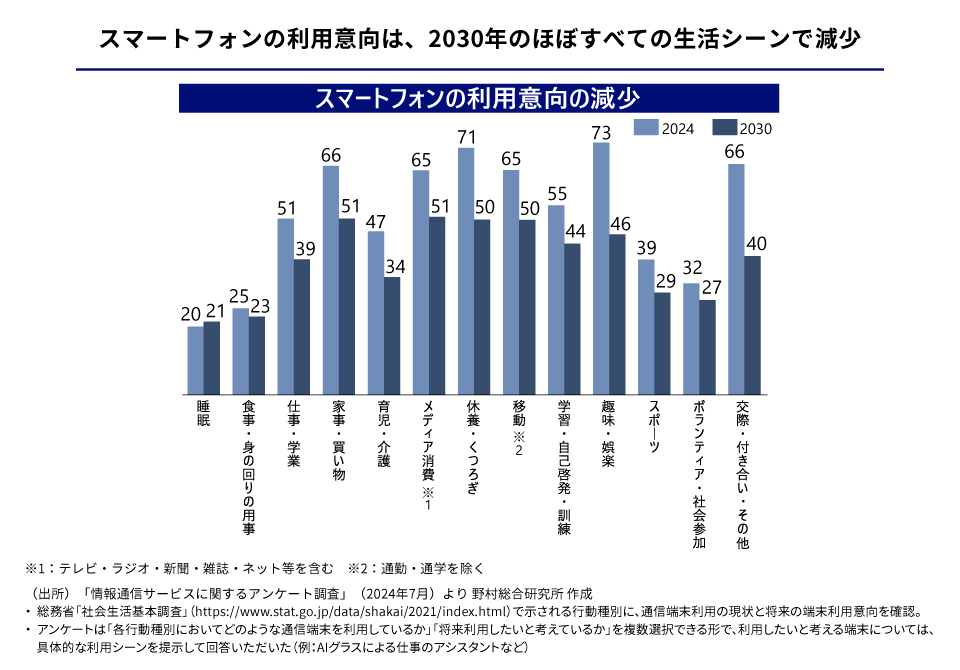

生成AIによって画像・音声など複数フォーマットでのインプット・アウトプットが可能になると、画面を伴わない端末の利用可能性が広がります。また、後述するようなパーソナルAIで最適化された端末の使い方が普及すると、「1台のスマホ」が「複数のAI端末」に置き換わっていくでしょう。シャープの肩掛けデバイス「AIスマートリンク」やMetaの次世代スマートグラス「Orion」と、すでに多くの企業がAIを取り込んだポストスマホ製品を開発・発表しています。

スマートフォンの補助機能として導入されはじめた生成AIですが、今後はその用途を補助するイヤホン、グラスといった端末での普及が広がると考えられます。こうしたポストスマホデバイスの浸透によって、消費者は「スマホ漬け」から開放されるとともに、AIがより身近な存在として、消費者体験において重要な役割を果たす可能性があります。

AIディバイドによる分断の回避のために――木村 賢次

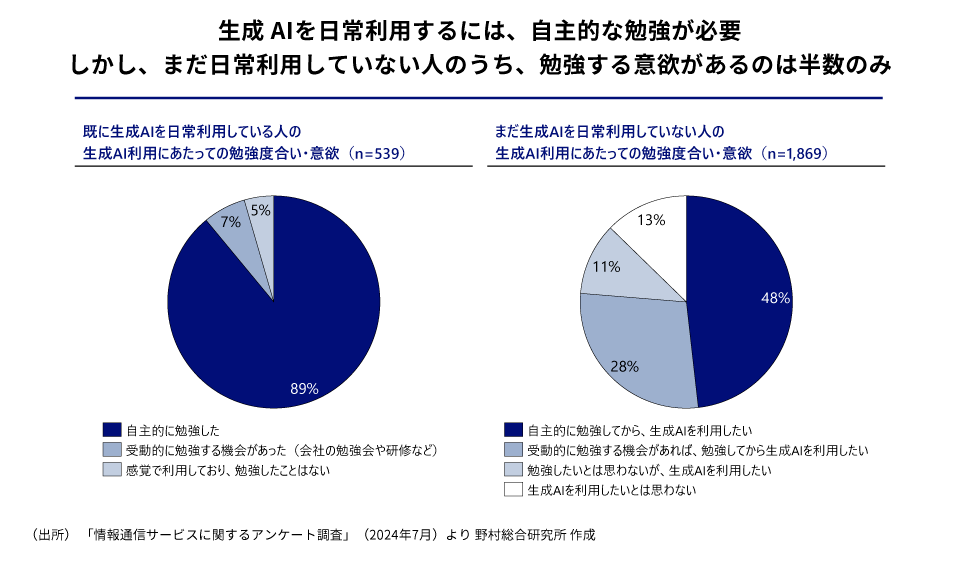

AIディバイドの解消が期待される新たなトレンドとして「パーソナルAI」と「AIエージェント」が登場しています。パーソナルAIとは、個人に最適化された生成AIのことです。また、AIエージェントとは、自律型システムとして特定のタスクにおいて活用できるものです。いずれもインターフェースと利用用途の自由度をあえて制限することで、ユーザーが迷わずに利用できることが特徴であり、従来のAIや汎用型の生成AIのように、プロンプト生成や利用用途の選定を意識する必要がありません。これらの進展により、誰もがAIを使いこなせる未来が近づくと考えられます。

個人が生成AIを有効に活用するには、パーソナルAIだけでなく自由度の高い汎用型AIも取り入れ、積極的に学ぶことが必要です。企業では自社業務に特化したAIエージェントを開発することで、社員がAIを使いこなすことが期待されます。しかし、AIエージェントは既定されたワークフローでしか動かないため、独創的な発想は生まれません。そのため、どんな用途のAIエージェントが効果的かを考えながら、それらを取り入れていく必要があります。

偽・誤情報との向き合い方――山口 啓太

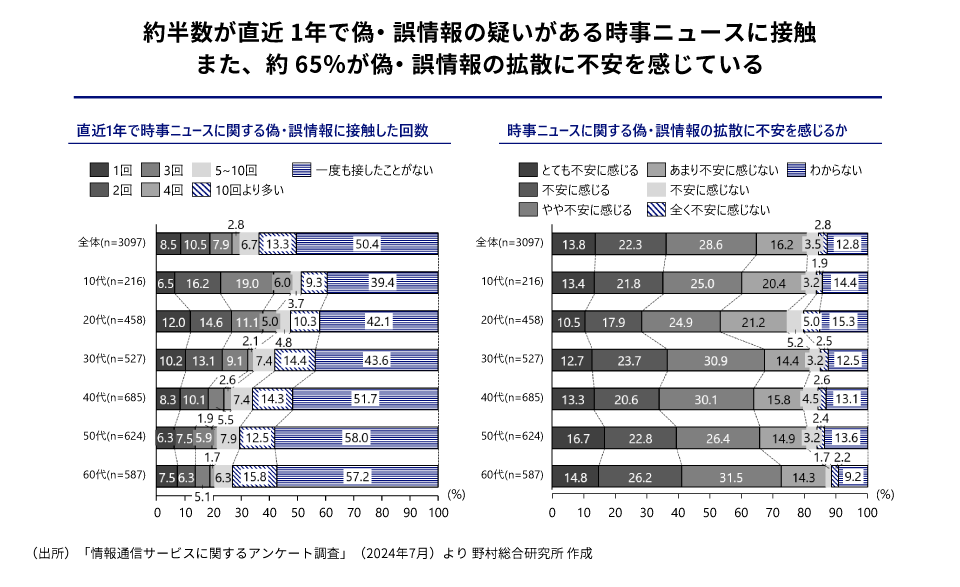

近年、偽・誤情報が国内外で拡散し、人々の生命や財産に関わる問題を起こしています。政府やプラットフォーマー各社が対策を進めていますが、さまざまな面で限界があり、今や偽・誤情報が当たり前になりつつあります。約半数の人が過去1年以内に偽・誤情報の疑いがある時事ニュースに触れており、特に若い世代ほど接触しやすい傾向にあります。インターネットメディアやソーシャルメディアが急速に普及していますが、偽・誤情報があふれる社会では「ファクトチェック」への需要が大きくなり、マスメディアに対する期待が高まっています。

現在、ファクトチェックには2つのアプローチがとられています。1つめは、ITを活用した協調です。米国の非営利団体「Meedan」は、複数の事業者や行政機関が共同でファクトチェックできるソフトウェアを提供しています。メッセージアプリを通じてユーザーが「知りたい」と考えている情報を収集し、AIが傾向を分析します。この分析結果は事業者間で共有され、コンテンツ制作に活用されます。

2つめは、AIを活用した偽・誤情報の検出です。危機管理情報の速報サービスを提供する「Spectee」は、速報のもととなる災害や事件・事故に関するSNS上の投稿について、偽・誤情報かどうかをAIで自動検知するシステムを導入しています。世界の投稿内容のファクトチェックを24時間態勢で行う「アンカーチーム」を設置し、AIで検知した疑わしい情報は同チームが直接取材し、ダブルチェックを経た正確な情報が配信される仕組みです。

偽・誤情報は社会問題となっていますが、ファクトチェックへの需要の高まりをビジネスチャンスととらえることもできます。適切な規制も必要ですが、それだけでは抑制は難しく、民間が主導して対策を推進することが求められます。そうした取り組みを持続的なものにしていくためには、インセンティブ創出などの政府のサポートも不可欠です。

子どものデータを起点にしたAI・データガバナンスの展開――芦田 萌子

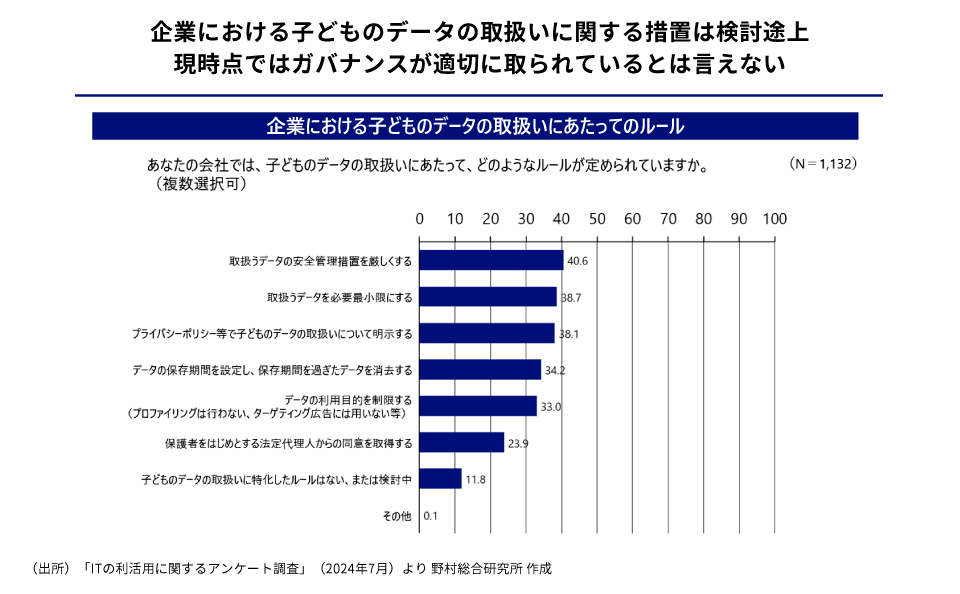

子どものデータに係る規律への対応を行うにあたっては、データガバナンスの取り組みが重要です。データガバナンスとは、企業がデータ資産を素早く、効果的かつ安全にビジネス活用できる状態にする全社横断の活動を指します。データマッピング、リスク評価、通知・公表といった仕組みがデータガバナンスの基礎になり、対象とする規制が異なったとしても、この仕組みがあれば対応できます。

AI・IoTデータを含めてデータの多様化が急速に進んでいる今日では、さまざまなデータ活用に適用できるよう、データガバナンスをより進化・深化させていくことが求められます。

プロフィール

-

亀井 卓也のポートレート 亀井 卓也

経営企画部長

東京大学大学院工学系研究科修了。

情報通信業界における経営管理、事業戦略・技術戦略立案、 および中央官庁の制度設計支援に長く従事し、 政策やテクノロジー、ビジネスの動向に精通。

情報通信業界をテーマとしたメディア出演・新聞連載・雑誌寄稿および講演多数。 近著に「5Gビジネス(日本経済新聞出版社)」「ITナビゲーター(東洋経済新報社)。

Forbes オフィシャルコラムニスト -

木村 賢次のポートレート 木村 賢次

コンサルティング事業本部

ICT・コンテンツ産業コンサルティング部2007年、京都大学工学部物理工学科卒業後、NRIに入社。

一貫して情報通信やハイテク、放送分野の新規事業の調査、事業戦略、マーケティングを経験。

現在は、大手通信キャリアのアライアンス担当出向を経て、web3.0サービスやFinTechサービス、IoTプラットフォームの事業化支援、データドリブン経営支援に従事。 -

名武 大智のポートレート 名武 大智

コンサルティング事業本部

ICT・コンテンツ産業コンサルティング部 -

芦田 萌子のポートレート 芦田 萌子

コンサルティング事業本部

ICT・コンテンツ産業コンサルティング部 -

山口 啓太のポートレート 山口 啓太

コンサルティング事業本部

ICT・コンテンツ産業コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。