社会システムコンサルティング部 橘 和香子、松本 玲央奈

AIコンサルティング部 猪 直樹

社会ITコンサルティング部 西崎 遼

未来創発センター 浅野 憲周

2024年8月、日向灘での地震により初めての「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。結果的に臨時情報が発表されている期間に南海トラフ地震が発生することはなく、「どうすれば良いかわからなかった」「用心しすぎたのではないか」などの意見も出ていました。今回の発表を人々がどのように受け止め、動いたのか。野村総合研究所(NRI)はその効果や影響を把握するため、約5万人を対象としたインターネットアンケート調査を実施しました。この記事では、現在における臨時情報の課題を明らかにし、今後の情報発信のあり方を提言します。防災政策・危機管理に詳しい社会システムコンサルティング部の橘 和香子、松本 玲央奈、AIコンサルティング部の猪 直樹、社会ITコンサルティング部の西崎 遼、未来創発センターの浅野 憲周に聞きました。

約4人に1人が「南海トラフ地震臨時情報」を認知せず

2024年8月8日に日向灘で最大震度6弱の地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報が発表されました。2017年に南海トラフ地震臨時情報が設定されてから初めての発表となり、国、自治体、民間企業や個人においてさまざまな対応が取られました。

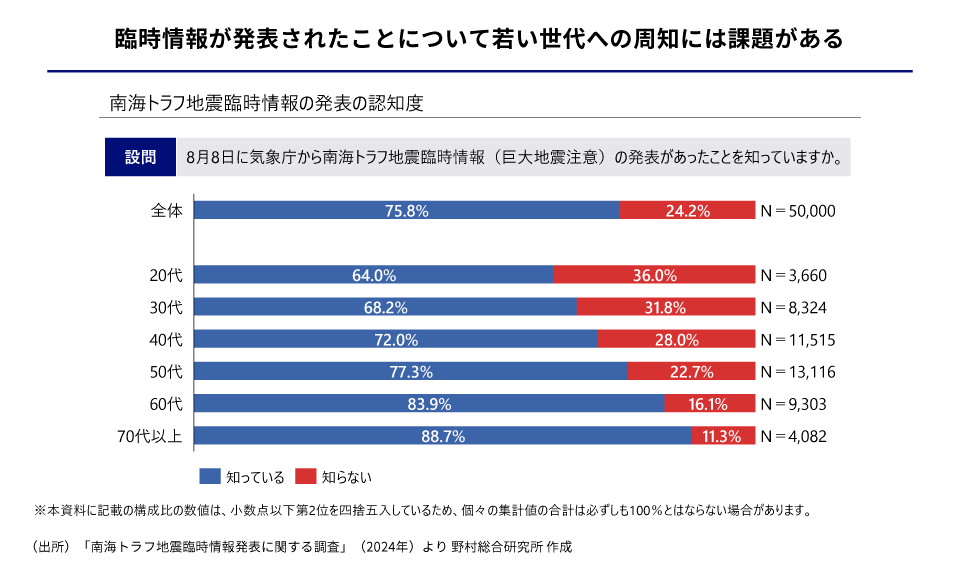

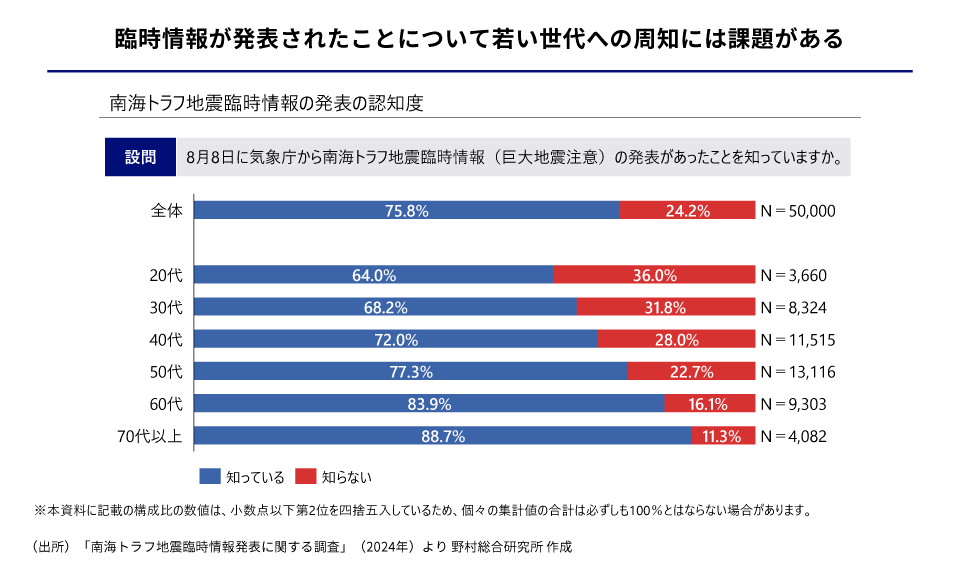

さて、今回の臨時情報は、一般の人々にどの程度伝わっていたのでしょうか。南海トラフ地震臨時情報が発表された翌月の9月2日から3日にかけて、NRIが実施したインターネットアンケート調査において「南海トラフ地震臨時情報の発表を知っているか」を尋ねたところ、全体の認知度は75.8%でした。言い換えれば、約4人に1人はこの発表を認知していなかったことになります。年代別に見ると「知っている」と回答した人は70代以上で88.7%、60代で83.9%であったのに対し、30代では68.2%、20代では64.0%、と年代が若くなるほど低く、若い世代への周知に課題があります。

臨時情報を知った情報源としてはテレビが88.6%で、インターネットの36.6%に大きく差をつけて最多となりました。どの年代でもテレビが最も多い点は共通ですが、20代ではテレビに次いでSNSが多く、46.8%にのぼりました。30代、40代でもSNSが3番目に多い結果となりました。50代以上では新聞と回答する人が多く、年代が上がるほどその傾向が高まりました。こうした結果を踏まえると、多様な媒体を活用し、媒体の特性に合わせた発信を行う必要があります。

今回のアンケート調査においては、臨時情報の発表で、南海トラフ地震臨時情報の理解度は、避難指示や避難警戒レベルと同等にまで向上しました。一方で、関連情報の理解度はいまだ低いままです。防災情報については、どのような情報が発表される可能性があるのかを日頃から周知しておく必要があります。

さて、今回の臨時情報は、一般の人々にどの程度伝わっていたのでしょうか。南海トラフ地震臨時情報が発表された翌月の9月2日から3日にかけて、NRIが実施したインターネットアンケート調査において「南海トラフ地震臨時情報の発表を知っているか」を尋ねたところ、全体の認知度は75.8%でした。言い換えれば、約4人に1人はこの発表を認知していなかったことになります。年代別に見ると「知っている」と回答した人は70代以上で88.7%、60代で83.9%であったのに対し、30代では68.2%、20代では64.0%、と年代が若くなるほど低く、若い世代への周知に課題があります。

臨時情報を知った情報源としてはテレビが88.6%で、インターネットの36.6%に大きく差をつけて最多となりました。どの年代でもテレビが最も多い点は共通ですが、20代ではテレビに次いでSNSが多く、46.8%にのぼりました。30代、40代でもSNSが3番目に多い結果となりました。50代以上では新聞と回答する人が多く、年代が上がるほどその傾向が高まりました。こうした結果を踏まえると、多様な媒体を活用し、媒体の特性に合わせた発信を行う必要があります。

今回のアンケート調査においては、臨時情報の発表で、南海トラフ地震臨時情報の理解度は、避難指示や避難警戒レベルと同等にまで向上しました。一方で、関連情報の理解度はいまだ低いままです。防災情報については、どのような情報が発表される可能性があるのかを日頃から周知しておく必要があります。

情報源や年齢層によって異なる臨時情報の捉え方

今回の臨時情報を人々はどのように受け取っていたのでしょうか。地震が起きると思ったかどうかを聞いたところ、全体の31.5%が「どちらかというと発生するとは思わなかった」、8.3%が「発生するとは思わなかった」と回答し、4割弱は地震が発生すると思っていなかったことがわかりました。そして高齢になるほどその割合は高くなりました。

情報源別では「周りの人の対応」に影響を受けた人よりも、「国」「自治体」「マスコミの報道」「インフラを担う企業」からの情報に影響を受けた人の方が「地震が発生すると思った」割合が高いことがわかりました。

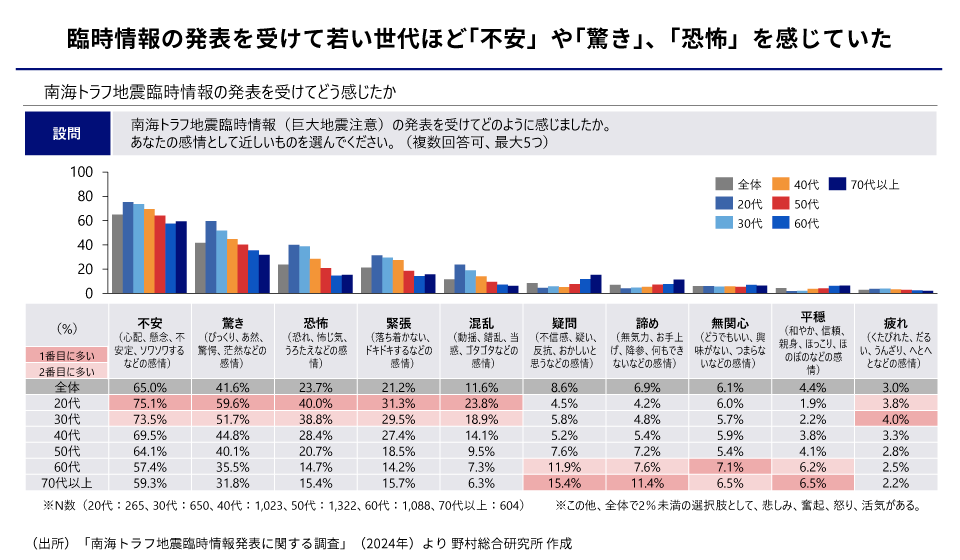

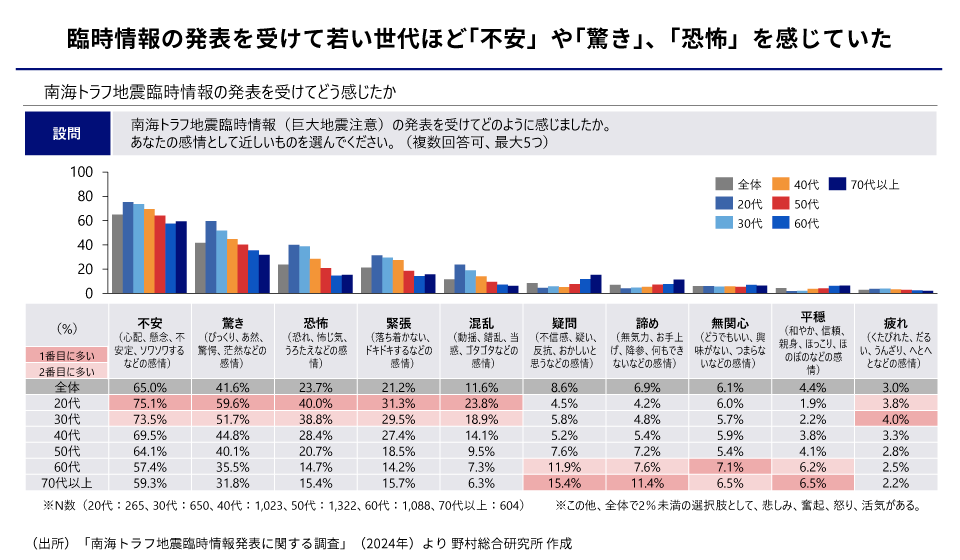

臨時情報の発表を受けてどのように感じたかを聞いたところ、特に若い世代ほど「不安」「驚き」「恐怖」を感じた人が多い傾向が見られました。他方、70代では「疑問」が15.4%、「諦め」が11.4%、60代では「無関心」が7.1%となっているように、高齢者層は“臨時情報を受けても”防災対策に消極的な人が他の世代に比べて多かった可能性があります。

情報源別では、テレビや新聞、インターネットよりも、周りの人、SNS、自治体からの案内を情報源とした人の方が「不安」「驚き」「恐怖」「緊張」「混乱」といった感情を抱く割合が高くなりました。また、未就学児や高齢者、ペットがいる家族では不安の感情が高まる一方、一人暮らし世帯では不安感が低く、1割近くが「無関心」と回答しました。

情報源別では「周りの人の対応」に影響を受けた人よりも、「国」「自治体」「マスコミの報道」「インフラを担う企業」からの情報に影響を受けた人の方が「地震が発生すると思った」割合が高いことがわかりました。

臨時情報の発表を受けてどのように感じたかを聞いたところ、特に若い世代ほど「不安」「驚き」「恐怖」を感じた人が多い傾向が見られました。他方、70代では「疑問」が15.4%、「諦め」が11.4%、60代では「無関心」が7.1%となっているように、高齢者層は“臨時情報を受けても”防災対策に消極的な人が他の世代に比べて多かった可能性があります。

情報源別では、テレビや新聞、インターネットよりも、周りの人、SNS、自治体からの案内を情報源とした人の方が「不安」「驚き」「恐怖」「緊張」「混乱」といった感情を抱く割合が高くなりました。また、未就学児や高齢者、ペットがいる家族では不安の感情が高まる一方、一人暮らし世帯では不安感が低く、1割近くが「無関心」と回答しました。

臨時情報を受けて8.7%が新たに防災対策を実施

臨時情報の発表を受けて、人々の防災意識は変化したのでしょうか。臨時情報の発表を機に「防災意識が高まったか」と聞いたところ、全体で62.7%の人は防災意識が「かなり高まった」または「少し高まった」と回答しました。年代別では「かなり高まった」という回答は、20代が20.4%と最も多く、若い世代で防災意識の高まりが顕著でした。

また、臨時情報を受けて、約4人に1人が「情報の検索」や「持ち出し袋の見直し」を実施しています。臨時情報以前の防災対策の実施状況について「特に何もしていなかった」と回答した人のうち、83.5%が今回も「特に何もしなかった」と回答していますが、それでも16.5%の人たちは行動を変容し、新たに防災対策を実施したことになります。これは回答者全体における8.7%に該当し、臨時情報の発信により、国全体のレジリエンスが向上したといえるでしょう。

一方で、60代以上では「特に何もしなかった」という人が約半数でした。行動別にみると「地震や臨時情報について調べた」と回答している人は20代で41.9%であるのに対し、60代では19.1%、70代以上では15.1%にとどまりました。高齢者層に対しては自ら情報収集を行うことの重要性を周知していく必要があります。

また、臨時情報を受けて、約4人に1人が「情報の検索」や「持ち出し袋の見直し」を実施しています。臨時情報以前の防災対策の実施状況について「特に何もしていなかった」と回答した人のうち、83.5%が今回も「特に何もしなかった」と回答していますが、それでも16.5%の人たちは行動を変容し、新たに防災対策を実施したことになります。これは回答者全体における8.7%に該当し、臨時情報の発信により、国全体のレジリエンスが向上したといえるでしょう。

一方で、60代以上では「特に何もしなかった」という人が約半数でした。行動別にみると「地震や臨時情報について調べた」と回答している人は20代で41.9%であるのに対し、60代では19.1%、70代以上では15.1%にとどまりました。高齢者層に対しては自ら情報収集を行うことの重要性を周知していく必要があります。

防災情報リテラシーを高めて「正しく恐れる」

次回臨時情報が発表された場合、今回よりも対策をしようと回答する人が多い一方で、一人暮らしの3割は「特に何もしない」と回答しています。理由としては「何をすれば良いかわからないから」が45.9%と最も多く、若い世代で高い傾向があります。発表方法の見直しや発表時に発生しうる状況のシミュレーションとともに、若い世代に届くSNSなどの媒体で具体的かつシンプルな行動指針を示す必要があります。

調査結果では、情報源や年齢層によって感情や防災意識に違いがあることが明らかになりました。今後、国、自治体、民間企業などの各種情報発信主体は、こうした差異を踏まえて適切な情報を効果的に発信することで、「正しく恐れる」ことをサポートする必要があります。

情報発信への要望としては「状況を詳しく説明してほしい」が35.1%、「行動を具体的に指示してほしい」が34.6%、次いで「今回と同じように発表するのが良い」が28.8%となっています。情報源別では、SNSで情報を得た人は、他の媒体で情報を得た人よりも「不安」のポイントが高く、「状況を詳しく説明したほうが良い」と回答する人が全体よりも10ポイント以上多いことが明らかになりました。これは、情報が不足すると不安を感じやすくなる可能性を示唆しています。人々が判断できる材料として十分な量の情報を出すことは「正しく恐れる」ことをサポートすることになるため、情報発信の方法についてはさらなる改善が求められます。

一方、情報の受け手となる私たち個人は、「日頃の備え」はもちろんのこと、地震予測の不確実性を理解した上で情報を適切に取捨選択できるような「防災情報リテラシー」を高めることが求められます。震災などの自然災害はいつ起きるかわかりません。次の臨時情報の発表を待つことなく「今すぐできることをやる」ことが重要です。

調査結果では、情報源や年齢層によって感情や防災意識に違いがあることが明らかになりました。今後、国、自治体、民間企業などの各種情報発信主体は、こうした差異を踏まえて適切な情報を効果的に発信することで、「正しく恐れる」ことをサポートする必要があります。

情報発信への要望としては「状況を詳しく説明してほしい」が35.1%、「行動を具体的に指示してほしい」が34.6%、次いで「今回と同じように発表するのが良い」が28.8%となっています。情報源別では、SNSで情報を得た人は、他の媒体で情報を得た人よりも「不安」のポイントが高く、「状況を詳しく説明したほうが良い」と回答する人が全体よりも10ポイント以上多いことが明らかになりました。これは、情報が不足すると不安を感じやすくなる可能性を示唆しています。人々が判断できる材料として十分な量の情報を出すことは「正しく恐れる」ことをサポートすることになるため、情報発信の方法についてはさらなる改善が求められます。

一方、情報の受け手となる私たち個人は、「日頃の備え」はもちろんのこと、地震予測の不確実性を理解した上で情報を適切に取捨選択できるような「防災情報リテラシー」を高めることが求められます。震災などの自然災害はいつ起きるかわかりません。次の臨時情報の発表を待つことなく「今すぐできることをやる」ことが重要です。

プロフィール

-

橘 和香子のポートレート 橘 和香子

社会システムコンサルティング部

-

松本 玲央奈のポートレート 松本 玲央奈

社会システムコンサルティング部

-

猪 直樹のポートレート 猪 直樹

AIコンサルティング部

-

西崎 遼のポートレート 西崎 遼

社会システムコンサルティング部

-

浅野 憲周のポートレート 浅野 憲周

地域創生・環境研究室

チーフエキスパート

東京工業大学大学院総合理工学研究科社会開発工学専修にて修士課程を修了。野村総合研究所入社。入社以来、防災・危機管理、地方創生、自治体DX推進などを専門分野としてコンサルティング業務を担当。2019年12月から「鶴岡市におけるDXによる構造改革推進プロジェクト」に参画し、現在、鶴岡市SDGs戦略推進アドバイザーとして、鶴岡市のデジタル政策及びSDGs政策推進に携わる。

一橋大学国際・公共政策大学院客員教授、内閣府「災害政策体系のあり方に関する研究会」委員、鶴岡市都市計画審議会委員など歴任

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。