社会システムコンサルティング部 縄田 恵子、榎本 拓実

ヘルスケア・サービス産業コンサルティング部 竹村 莉子

「孤独・孤立」は誰もが持ちうる感情・状態で、その要因は複雑化しています。野村総合研究所(NRI)では、孤独・孤立に関する調査・分析を2021年から継続的に行っています。4年目となる今回は特に、全体として孤独感が高まっている40~50代の中高年や、企業向け調査で正社員の孤独感が強かった20代に着目しました。本テーマに詳しい社会システムコンサルティング部の縄田 恵子、榎本 拓実、ヘルスケア・サービス産業コンサルティング部の竹村 莉子に聞きました。

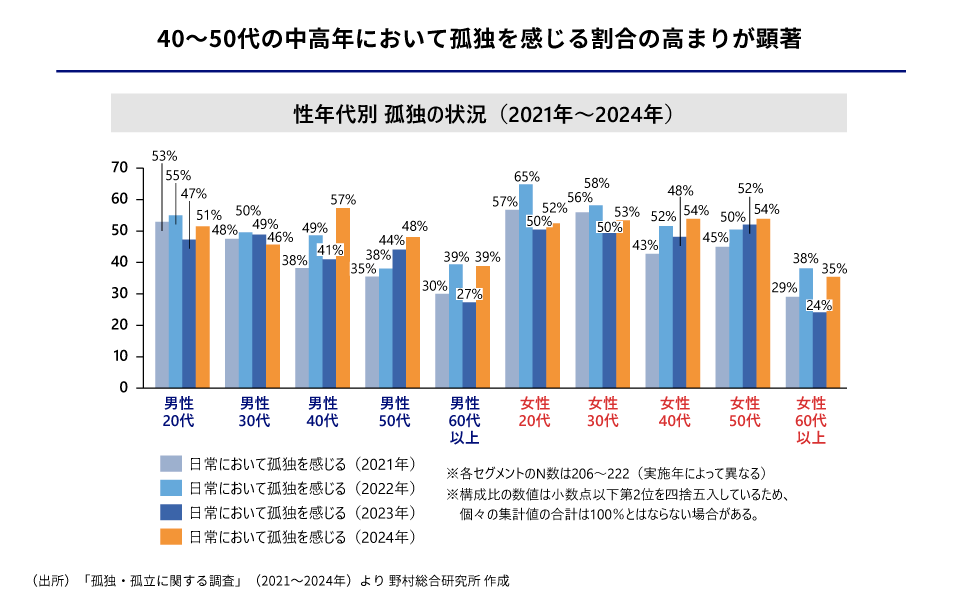

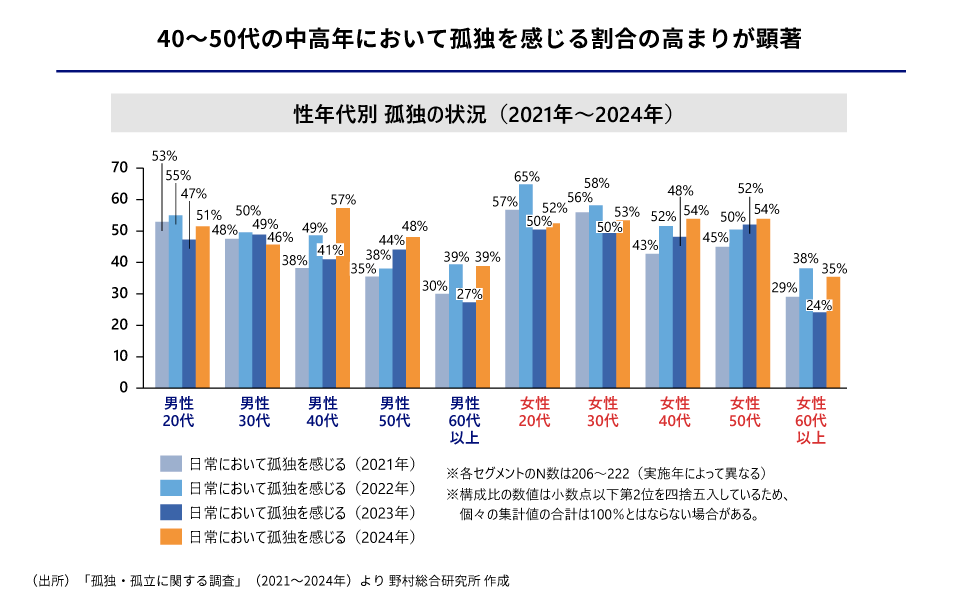

40~50代の中高年で、孤独を感じる割合が上昇

孤独を感じる割合は前年調査と比較して微増しており、依然として全体の46%が孤独を感じています。年代別では、特に40~50代の中高年において孤独を感じる割合の高まりが顕著でした。年齢が上がるほど「孤独・孤立」を個人的な問題と認識する傾向が強く、公的機関や専門家に頼れていないと推察されます。

40代以上の男性のうち、40%以上が「そもそも相談したいと思っていない」と回答しています。主な理由は「相談したところで孤独を感じることは変わらないから」との回答が多く、孤独を自己解決するか、未解決のまま放置していると考えられます。一方、同年代の女性では「孤独を感じていることを人に知られたくないから」と回答する割合が高くなりました。孤独を経験している個人が、弱いと見なされたり、恥ずかしいと思わされたりする価値観を変えていくことが求められます。

また、孤独を感じている時に解決策として望むことでは、40代以上の男性では「そっとしておいてほしい」、女性では世代を問わず「誰かと他愛のない話をする」と回答する人の割合が多くなりました。

調査結果によれば、自身の性格について、40~50代の男性は「自分にはレジリエンスがない」と回答する割合が約半数と、他世代と比較して高くなりました。ここで言うレジリエンスとは、困難やストレスを自分で乗り越える力です。20~50代の男性の約4人に1人が「困難や壁を乗り越えられない」と回答しており、男性は女性と比較してレジリエンスが低い傾向にあります。

困難やストレスの乗り越え方について尋ねたところ、全ての性別・年代において、身近な人に相談すると答えた人が多くなりました。特に女性はどの年代も60%以上が身近な人に相談すると回答しました。一方で、高年齢の男性では「特に何もしなくても、時間が解決する」という回答が比較的多くなりました。男性は困難やストレスの対処法の選択肢が女性よりも乏しい傾向にあることが示唆されます。相談先となる社会的関係を広げ、適切なストレス発散方法の選択肢を増やす必要があるでしょう。

隣近所との付き合いという要素も、孤独・孤立に影響を及ぼす可能性があります。「立ち話をする」というような一歩踏み込んだ近所付き合いをする人は、孤独を感じにくい傾向にあります。しかし「顔は知っている」「全く顔も知らない」程度の付き合いしかない人では、60%以上が孤独を身近に感じています。

40代以上の男性のうち、40%以上が「そもそも相談したいと思っていない」と回答しています。主な理由は「相談したところで孤独を感じることは変わらないから」との回答が多く、孤独を自己解決するか、未解決のまま放置していると考えられます。一方、同年代の女性では「孤独を感じていることを人に知られたくないから」と回答する割合が高くなりました。孤独を経験している個人が、弱いと見なされたり、恥ずかしいと思わされたりする価値観を変えていくことが求められます。

また、孤独を感じている時に解決策として望むことでは、40代以上の男性では「そっとしておいてほしい」、女性では世代を問わず「誰かと他愛のない話をする」と回答する人の割合が多くなりました。

調査結果によれば、自身の性格について、40~50代の男性は「自分にはレジリエンスがない」と回答する割合が約半数と、他世代と比較して高くなりました。ここで言うレジリエンスとは、困難やストレスを自分で乗り越える力です。20~50代の男性の約4人に1人が「困難や壁を乗り越えられない」と回答しており、男性は女性と比較してレジリエンスが低い傾向にあります。

困難やストレスの乗り越え方について尋ねたところ、全ての性別・年代において、身近な人に相談すると答えた人が多くなりました。特に女性はどの年代も60%以上が身近な人に相談すると回答しました。一方で、高年齢の男性では「特に何もしなくても、時間が解決する」という回答が比較的多くなりました。男性は困難やストレスの対処法の選択肢が女性よりも乏しい傾向にあることが示唆されます。相談先となる社会的関係を広げ、適切なストレス発散方法の選択肢を増やす必要があるでしょう。

隣近所との付き合いという要素も、孤独・孤立に影響を及ぼす可能性があります。「立ち話をする」というような一歩踏み込んだ近所付き合いをする人は、孤独を感じにくい傾向にあります。しかし「顔は知っている」「全く顔も知らない」程度の付き合いしかない人では、60%以上が孤独を身近に感じています。

企業の正社員では、20代の孤独が深刻に

企業に勤める正社員に対象を絞った調査では、全体の約4割が孤独を感じていました。年代別では20代が44.9%と最も多く、31.9%が「孤独が深刻である」と回答しています。

中でも入社後5年未満の人の半数以上が孤独を感じていました。入社5年以上を過ぎると孤独度は格段に下がることから、在籍年数による職場環境や通勤への慣れ、長期的な人間関係の醸成が孤独を感じる割合に影響を及ぼす可能性があります。

20代の悩みは「仕事」が最も多くあげられましたが、この点については職場で解消・緩和できる可能性があります。20代正社員のうち41.6%が「1人で仕事をしているときに孤独を感じる」と回答しています。孤独感が軽減する場面では、「誰かと食事をしているとき」が24.3%、「誰かと一緒に仕事をしているとき」が23.2%と、他者と行動している状況が多くあがりました。

それに対して、職場でのコミュニケーションを促進するような活動の実施率は50%以下にとどまっています。活動内容も、ほとんどが飲み会や食事会であり、それ以外の取り組みは促進されていません。こうした状況が職場での孤独・孤立を招いている可能性があります。取り組みの多様化を早急に検討し、職場におけるコミュニケーションの向上に注力する必要があります。

4割以上の社員が孤独を感じているにもかかわらず、社内にある問題として「孤独・孤立」を選択した人は11.4%でした。孤独を抱える当事者でさえも、職場の問題であると認知していないケースがあります。生産性や社員の健康に影響を及ぼす一つの要因として孤独・孤立を認知することが求められます。

中でも入社後5年未満の人の半数以上が孤独を感じていました。入社5年以上を過ぎると孤独度は格段に下がることから、在籍年数による職場環境や通勤への慣れ、長期的な人間関係の醸成が孤独を感じる割合に影響を及ぼす可能性があります。

20代の悩みは「仕事」が最も多くあげられましたが、この点については職場で解消・緩和できる可能性があります。20代正社員のうち41.6%が「1人で仕事をしているときに孤独を感じる」と回答しています。孤独感が軽減する場面では、「誰かと食事をしているとき」が24.3%、「誰かと一緒に仕事をしているとき」が23.2%と、他者と行動している状況が多くあがりました。

それに対して、職場でのコミュニケーションを促進するような活動の実施率は50%以下にとどまっています。活動内容も、ほとんどが飲み会や食事会であり、それ以外の取り組みは促進されていません。こうした状況が職場での孤独・孤立を招いている可能性があります。取り組みの多様化を早急に検討し、職場におけるコミュニケーションの向上に注力する必要があります。

4割以上の社員が孤独を感じているにもかかわらず、社内にある問題として「孤独・孤立」を選択した人は11.4%でした。孤独を抱える当事者でさえも、職場の問題であると認知していないケースがあります。生産性や社員の健康に影響を及ぼす一つの要因として孤独・孤立を認知することが求められます。

若手社員の孤独感解消には、カフェスペースの活用が効果的

職場の特徴と孤独を感じる人の割合を分析すると、「会話の内容」「上下関係」「社内の雰囲気」の3項目で孤独を感じる割合が高くなりました。雑談や冗談を自由に交わし、上下関係を問わず対話できる環境では、孤独を感じる人は少ない傾向にあります。

心理的安全性の向上には、カフェスペースでの対話や、懇親への補助が効果的です。カフェスペースは、リラックスできる空間で過ごすことにより、普段は接点の少ない社員同士のコミュニケーション促進、社員のモチベーションアップやエンゲージメント向上など、さまざまな効果が期待できます。そのため、各企業の状況に合わせて効果を最大化するための工夫が必要です。

また、95%の回答者が懇親のための補助を希望しており、69.4%の回答者は補助があればコミュニケーション促進の活動に参加すると回答しています。企業は懇親活動を支援する補助制度(例えば、サントリーホールディングスの「社長のおごり自販機」サービス)を積極的に導入し、若手社員の孤独感解消をサポートすることが求められます。

全体として46%が孤独であり、特に40~50代の孤独感が増加傾向にあることから、「孤独・孤立」は依然として大きな社会課題です。一方で、企業の正社員に限定すると20代が最も孤独であることから、企業は20代を中心とした若者の孤独対応を優先する必要があります。具体策として、他愛のない会話が生まれる環境整備や関係性構築の推進があげられます。

それらを通じて、孤独感を和らげ、より豊かな社会的つながりを築くことが重要です。

心理的安全性の向上には、カフェスペースでの対話や、懇親への補助が効果的です。カフェスペースは、リラックスできる空間で過ごすことにより、普段は接点の少ない社員同士のコミュニケーション促進、社員のモチベーションアップやエンゲージメント向上など、さまざまな効果が期待できます。そのため、各企業の状況に合わせて効果を最大化するための工夫が必要です。

また、95%の回答者が懇親のための補助を希望しており、69.4%の回答者は補助があればコミュニケーション促進の活動に参加すると回答しています。企業は懇親活動を支援する補助制度(例えば、サントリーホールディングスの「社長のおごり自販機」サービス)を積極的に導入し、若手社員の孤独感解消をサポートすることが求められます。

全体として46%が孤独であり、特に40~50代の孤独感が増加傾向にあることから、「孤独・孤立」は依然として大きな社会課題です。一方で、企業の正社員に限定すると20代が最も孤独であることから、企業は20代を中心とした若者の孤独対応を優先する必要があります。具体策として、他愛のない会話が生まれる環境整備や関係性構築の推進があげられます。

それらを通じて、孤独感を和らげ、より豊かな社会的つながりを築くことが重要です。

プロフィール

-

縄田 恵子のポートレート 縄田 恵子

社会システムコンサルティング部

-

榎本 拓実のポートレート 榎本 拓実

社会システムコンサルティング部

-

竹村 莉子のポートレート 竹村 莉子

ヘルスケア・サービス産業コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。