NRI社会情報システム 中村 雅彦

高齢化が進む今、シニアが生き生きと過ごせる社会づくりが求められています。こうした背景のもと、NRI社会情報システムでは全国42のシルバー人材センターの会員1,009人に対してアンケート調査を実施しました。調査内容をもとに、現代のシニア層が直面する「健康」「老後資金等の経済面」「人とのつながり」「デジタル社会との関わり」の4つの課題を掘り下げ、その実態を明らかにしました。本テーマに詳しいNRI社会情報システムの中村 雅彦に聞きました。

自己評価は「健康」でも、生活習慣病リスクが高い場合も

シニアが抱える不安のトップ3は、「自身の健康」が65.0%、「老後の生活費・経済的ゆとり」が48.0%、「配偶者の健康や介護」が40.1%です。シルバー人材センター会員の健康度は、一般のシニア※1より約17ポイント高い結果となりました。ただし「非常に健康」と回答した人のうち3分の1は血圧が高く、本人が健康だと思っていても生活習慣病リスクがあるケースが見られます。

現役時代にしていた健康維持・増進への取り組みでは、健康意識の向上や身体を動かすこと、生活習慣の改善をあげる人が多くいましたが、食習慣を改善しようとする人は少数でした。男性は「スポーツ」「酒やたばこを控える(やめる)」ことを重視し、女性は「気持ちを明るく持つ」「ストレッチなど屋内で身体を動かす」ことを好んでいました。シニアの健康維持には、運動といた身体的活動だけでなく健康知識の習得や精神的な安定、良質な生活習慣も重要であり、性別や年齢に応じたアプローチが必要です。

現役時代にしていた健康維持・増進への取り組みでは、健康意識の向上や身体を動かすこと、生活習慣の改善をあげる人が多くいましたが、食習慣を改善しようとする人は少数でした。男性は「スポーツ」「酒やたばこを控える(やめる)」ことを重視し、女性は「気持ちを明るく持つ」「ストレッチなど屋内で身体を動かす」ことを好んでいました。シニアの健康維持には、運動といた身体的活動だけでなく健康知識の習得や精神的な安定、良質な生活習慣も重要であり、性別や年齢に応じたアプローチが必要です。

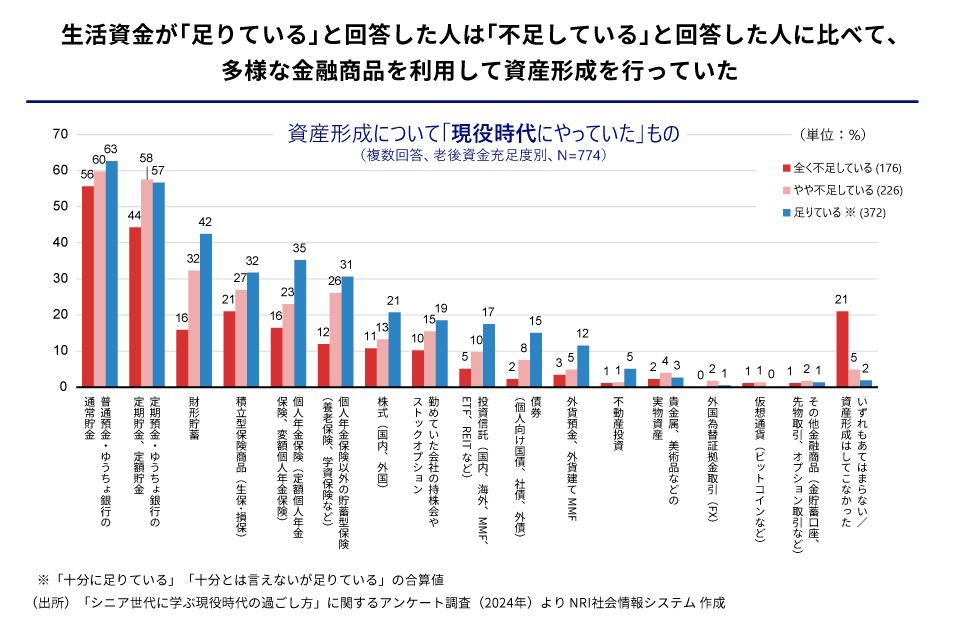

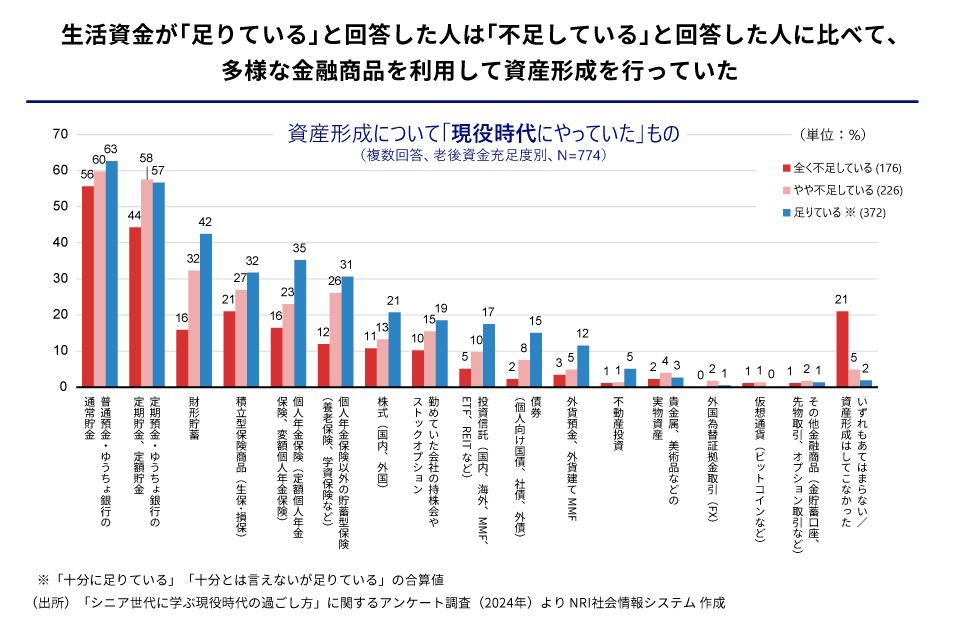

老後資金が足りているシニアは、現役時代から資産運用に積極的

「老後資金が足りている」と回答したシニアの割合は、79歳以下より80歳以上のほうが少し高くなりました。残りの人生において、それほど多くの生活資金が必要ないと考えるためと思われます。保有金融資産1,000万円以上の割合は65~69歳で53.4%と最も高く、年代が上がるにつれて減少し、80歳以上では41.8%という結果になりました。これは、生活費の取り崩しなどで資産が減っていることを示唆しています。保有金融資産が1,000万円を超える場合、過半数が「老後資金が足りている」と認識していました。

現役時代にしていた資産形成の種類で圧倒的に多かったのは、全年代ともに普通預金や定期預金で、年代が上になるほど実施率が高くなりました。また、資産額が多いほど運用している金融商品が増え、特に資産額2,000万円以上の層では財形貯蓄、株式、投資信託、債券に対する回答が、2,000万円未満の層よりそれぞれ10ポイント以上高くなりました。

シニアになってから利用を開始した金融商品では、老後資金が「足りている」層では投資信託や外貨預金、債券などの割合、「全く不足している」層では普通預金の割合が相対的に高くなりました。「足りている」層は、リスク商品の運用比率が高く、リスクを許容して収益性を重視する層も一定層存在することがわかりました。

現役時代にしていた資産形成の種類で圧倒的に多かったのは、全年代ともに普通預金や定期預金で、年代が上になるほど実施率が高くなりました。また、資産額が多いほど運用している金融商品が増え、特に資産額2,000万円以上の層では財形貯蓄、株式、投資信託、債券に対する回答が、2,000万円未満の層よりそれぞれ10ポイント以上高くなりました。

シニアになってから利用を開始した金融商品では、老後資金が「足りている」層では投資信託や外貨預金、債券などの割合、「全く不足している」層では普通預金の割合が相対的に高くなりました。「足りている」層は、リスク商品の運用比率が高く、リスクを許容して収益性を重視する層も一定層存在することがわかりました。

集まりへの参加やネット交流で、老後の人間関係が良好に

人間関係では、男性は全年代で現役時代よりも人付き合いが大きく減っている一方、女性はむしろ現役時代より人付き合いが増えていました。各種集まりへの参加率は、男女共に75歳以上の方が65~74歳より高くなりました。例として、学生時代の友人の集まりにほぼ必ず参加する割合は、65~74歳では男性32%、女性25%に対し、75歳以上では男性38%、女性34%となりました。ただ、参加頻度はほぼすべての集まりで現在の方が現役時代より低下しています。

集まりへの参加頻度の減少に伴い、「職場関係」「学生時代の友人」との人間関係の良好さ※2は現役時代より低下する傾向が見られます。しかし、趣味や習い事の友人、地域・隣近所の人との人間関係は現在の方が良好な傾向にあります。また、現役時代に各種集まりに参加した頻度が高い人ほど、現在の人間関係が良好であることが確認されました。

シニアのネットコミュニケーションは、65~74歳および女性でより活用されています。特に「学生時代の友人」との連絡において、65~74歳の女性の33%が「半分以上ネットを使う」と回答しました。「学生時代の友人」と「ほぼ毎日」連絡する層の87%が半分以上ネットを使っており、ネットが対面でのコミュニケーション減少の補完や、疎遠になりがちな関係維持に役立っています。さらに、コミュニケーションにおけるネット利用頻度と人間関係の良好さにも、強い相関関係が見られました。

集まりへの参加頻度の減少に伴い、「職場関係」「学生時代の友人」との人間関係の良好さ※2は現役時代より低下する傾向が見られます。しかし、趣味や習い事の友人、地域・隣近所の人との人間関係は現在の方が良好な傾向にあります。また、現役時代に各種集まりに参加した頻度が高い人ほど、現在の人間関係が良好であることが確認されました。

シニアのネットコミュニケーションは、65~74歳および女性でより活用されています。特に「学生時代の友人」との連絡において、65~74歳の女性の33%が「半分以上ネットを使う」と回答しました。「学生時代の友人」と「ほぼ毎日」連絡する層の87%が半分以上ネットを使っており、ネットが対面でのコミュニケーション減少の補完や、疎遠になりがちな関係維持に役立っています。さらに、コミュニケーションにおけるネット利用頻度と人間関係の良好さにも、強い相関関係が見られました。

デジタル化に前向きなシニアは、生活満足度が高い

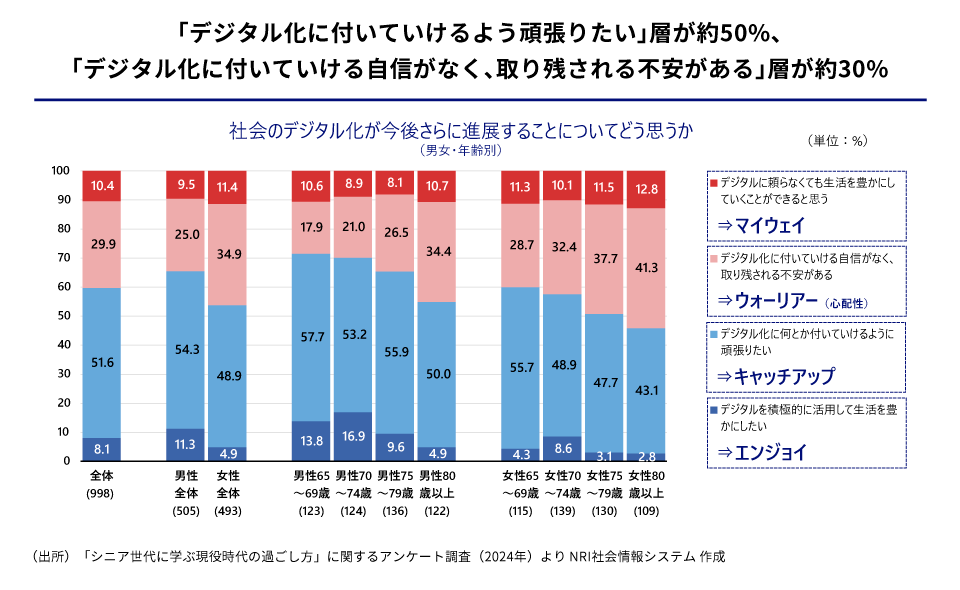

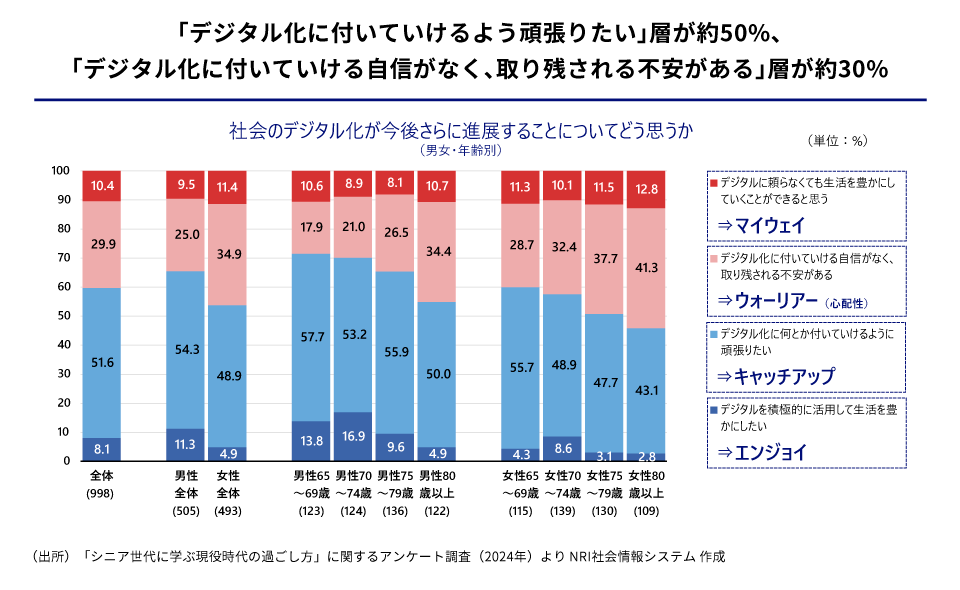

今回の調査では、社会のデジタル化に対する考え方によって、シニアを次の4つのタイプに分類しました。

1つ目は、デジタルに頼らなくても生活を豊かにしていくことができると思う「マイウェイ」。

2つ目は、デジタル化に付いていける自信がなく、取り残される不安がある「ウォーリアー(心配性)」。

3つ目は、デジタル化に何とか付いていけるように頑張りたい「キャッチアップ」。

4つ目は、デジタルを積極的に活用して生活を豊かにしたい「エンジョイ」。

その結果、キャッチアップ層が約50%、続いてウォーリアー層が約30%を占めました。デジタル化の普及・進展が自身の生活や社会全体に及ぼす影響について、ウォーリアー層とマイウェイ層の評価はポジティブな項目に対して低く、デジタル社会の進展に対する不安や不信があることが分かります。さらに、マイウェイ層ではネット利用のリスクを理解した上で、ネガティブな評価もしていました。

デジタル化に対する考え方は、IT機器の利用リテラシーに直結します。パソコンやスマートフォンで欲しい情報を入手することができるかを聞いたところ、「自信がある」「ある程度できる自信がある」と答えたシニアはエンジョイ層で90%以上、キャッチアップ層で50%以上であるのに対して、ウォーリアー層では20%前後、マイウェイ層では40%以下にとどまりました。

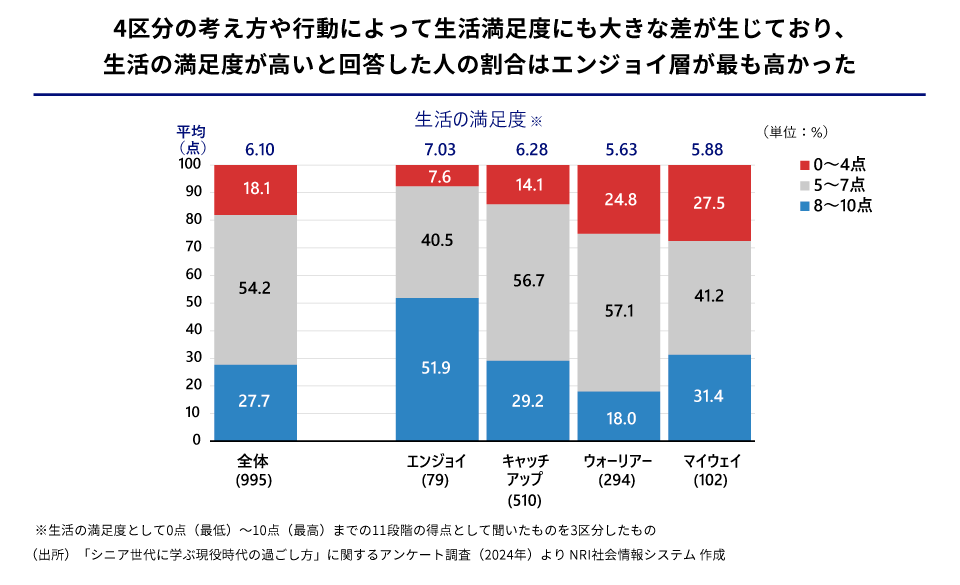

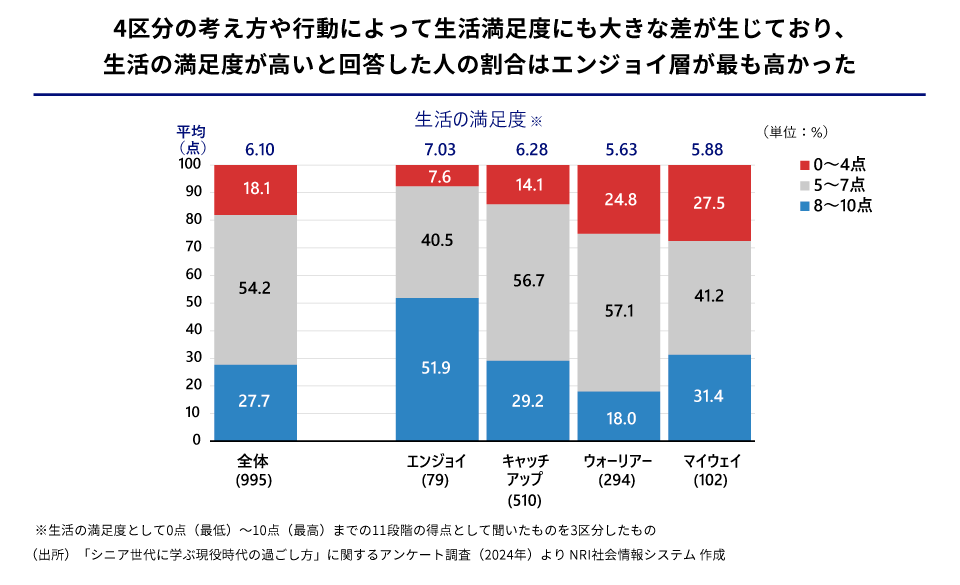

各タイプの考え方・価値観は、購買行動や資産運用の考え方にも影響を及ぼしており、エンジョイ層はチャレンジングでリスク許容度が最も高いという結果になりました。こうした考え方や行動の違いによって生活資金や金融資産額、生活満足度にも明確な差が生じています。生活資金や金融資産額が「足りている」、生活の満足度が高いと回答したシニアの割合は、ウォーリアー層やマイウェイ層と比べてエンジョイ層やキャッチアップ層のほうが高くなりました。

シニアが充実した生活を送るには、健康・老後資金等の経済面・人とのつながりの不安を解消し、デジタル社会との関わりで取り残されないITリテラシー習得を支援することが大切です。NRI社会情報システムでは、今後もシルバー人材センター業界向けの「社会価値共創」の活動を通じて、持続可能で豊かな超高齢社会の構築と地域課題の解決に取り組みます。

1つ目は、デジタルに頼らなくても生活を豊かにしていくことができると思う「マイウェイ」。

2つ目は、デジタル化に付いていける自信がなく、取り残される不安がある「ウォーリアー(心配性)」。

3つ目は、デジタル化に何とか付いていけるように頑張りたい「キャッチアップ」。

4つ目は、デジタルを積極的に活用して生活を豊かにしたい「エンジョイ」。

その結果、キャッチアップ層が約50%、続いてウォーリアー層が約30%を占めました。デジタル化の普及・進展が自身の生活や社会全体に及ぼす影響について、ウォーリアー層とマイウェイ層の評価はポジティブな項目に対して低く、デジタル社会の進展に対する不安や不信があることが分かります。さらに、マイウェイ層ではネット利用のリスクを理解した上で、ネガティブな評価もしていました。

デジタル化に対する考え方は、IT機器の利用リテラシーに直結します。パソコンやスマートフォンで欲しい情報を入手することができるかを聞いたところ、「自信がある」「ある程度できる自信がある」と答えたシニアはエンジョイ層で90%以上、キャッチアップ層で50%以上であるのに対して、ウォーリアー層では20%前後、マイウェイ層では40%以下にとどまりました。

各タイプの考え方・価値観は、購買行動や資産運用の考え方にも影響を及ぼしており、エンジョイ層はチャレンジングでリスク許容度が最も高いという結果になりました。こうした考え方や行動の違いによって生活資金や金融資産額、生活満足度にも明確な差が生じています。生活資金や金融資産額が「足りている」、生活の満足度が高いと回答したシニアの割合は、ウォーリアー層やマイウェイ層と比べてエンジョイ層やキャッチアップ層のほうが高くなりました。

シニアが充実した生活を送るには、健康・老後資金等の経済面・人とのつながりの不安を解消し、デジタル社会との関わりで取り残されないITリテラシー習得を支援することが大切です。NRI社会情報システムでは、今後もシルバー人材センター業界向けの「社会価値共創」の活動を通じて、持続可能で豊かな超高齢社会の構築と地域課題の解決に取り組みます。

※1 「一般シニア」は、NRI社会情報システムが実施した「シニア世代の人材活用」に関するアンケート(2024年2月実施、インターネット調査、50~79歳男女3,000サンプル)における対象者。

※2 「良好さ」は、「良好だった」「まあ良好だった」「どちらともいえない」「あまり良好ではなかった」「良好ではなかった」の5段階の選択肢で、「良好だった」「まあ良好だった」の回答数を指す。

プロフィール

-

中村 雅彦のポートレート 中村 雅彦

NRI社会情報システム

事業企画部 エキスパートコンサルタント

野村総合研究所(NRI)入社後、コンサルティング事業本部にて民間企業、官公庁向けの様々なコンサルティングに従事。2004年、コンサルティング事業本部内でインターネット調査事業を立ち上げ、事業責任者として事業運営にあたる。2023年よりNRI社会情報システムにおいてシルバー人材センター会員をパネル化した「シルニアスパネル」事業を担当。専門は、高齢者インサイト、消費財・サービスマーケティング、事業戦略、新規事業立ち上げ支援、組織改革。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。