社会ITコンサルティング部 西尾 紀一、金武 明佳

生理痛や更年期障害など、多くの女性がライフステージごとに経験するさまざまな不調。近年、働く女性のこうした健康課題が注目を集めています。これらの課題が生産性の低下を招き、経済全体に損失をもたらしていると指摘されているためです。野村総合研究所(NRI)でヘルスケア分野のコンサルティング支援を続けてきた西尾紀一と金武明佳は、この課題を社会全体で支えるべきものと提唱します。

“声に出しにくい不調”が生産性を蝕む。経営視点でとらえる女性の健康課題

西尾は振り返ります。「例えばメタボ健診や禁煙治療のように、男性が多く利用する健康施策は既に提供され、浸透しています。ところが、女性向けの施策は驚くほど少ないのが現状です。一方で、調べるうちに、生理不順や月経困難症、更年期障害など女性特有の体の不調で多くの女性が悩んでいることがわかりましたが、健康診断で数値化されず、課題が認識されにくい。このギャップを知り、企業や社会全体で女性の健康課題に向き合う必要性を感じました」

金武も自身が職場の女性たちと話すなかで、多くの女性が自身の健康とキャリアへの不安を抱えている現状を実感し、「企業が実施できる対策の余地はまだ多くあると考えるようになりました」と述べます。

女性特有の健康課題で3.4兆円の経済損失

その背景には、内閣府が制定した『女性版骨太の方針』があります。そこでは、女性の社会参画推進策の一つとして、女性の健康課題が言及されています。

また、日本経済団体連合会(経団連)が実施した『女性と健康の調査結果』(2025年4月)では、回答企業の95%以上が女性の健康課題に何らかの取り組みを行っており、日本企業の意識が高まっていることが明らかになりました。

さらに経済産業省が「女性特有の健康課題による労働損失等の経済損失は社会全体で約3.4兆円」(2024年2月)と試算し、女性の健康課題に女性だけでなく、企業や社会も取り組むべきだと示唆しています。

「センシティブ」「定量化の困難性」「制度設計の難しさ」という3つの壁

金武は言います。

「私自身、周囲の女性たちと話す中で、女性の健康課題は社会的にも影響があると感じていました。実際に経済産業省の試算を見て、インパクトの大きさに驚いています。企業が健康経営の一環で健康施策を取り入れはじめていますが、それが本当に定着するかは別問題。課題の大きさと取り組みの現状との間には大きなギャップがあります」

女性の健康課題に対する取り組みの浸透を阻む理由として、二人は『話題がセンシティブ』『定量化の困難性』『制度設計の難しさ』の3つを挙げます。

西尾は、「生理や妊娠、更年期などはプライバシーに深く関わる内容です。男性・女性問わず上司としてはハラスメントを危惧し、声をかけにくい。施策を打っても職場で十分推進できないことがあります」と指摘します。

『定量化の困難性』と『制度設計の難しさ』について、金武は、「例えば生理時の辛さや、損失などは客観的なデータから症状を伝えづらく、症状の大きさや施策の効果も測りづらい。症状は個人差が大きく画一的な支援が難しい。こうしたことが、企業の健康支援制度の導入の障壁となっています」と説明します。

語りにくさから一歩先へ――配慮と可視化、健康リテラシー向上で変わる健康支援

『話題がセンシティブ』への対応として、施策を活用するまでの心理的ハードルを下げる工夫が必要になります。例えば、生理痛の症状を和らげる効果のある低用量ピルのオンライン診療と自宅配送の費用を補助する企業も少しずつ広がっています。「センシティブな部分への配慮が利用の心理的なハードルを下げていると思います」と、西尾は捉えています。

また、役職・階層別の社員研修やテーマ別セミナーなどを通じて広く社内周知を図ることに加え、取り組みを継続的するためにはトップコミットメントが重要です。そのため、管理職や経営層への理解促進も不可欠です。

『定量化の困難性』『制度設計の難しさ』については、「効果の可視化が求められる」と金武は話します。

「女性が感じる辛さを一定のデータで可視化したり、薬などによる症状の緩和度合いを主観データとして示したりすることが重要です。こうして女性特有の体調不良を個人の問題に留めず、効果検証につなげていく必要があります。ただし、企業が従業員一人ひとりの健康状態を把握し、辛さといった定性情報を定量データとして収集するには現実的な壁があり、効果検証までには、なお多くの課題が残っています」

推進の障壁がある中、二人が強調するのは「本人が健康リテラシーを上げる重要性」です。「生理痛など女性特有の不調は、症状としては重くても、長年経験してきたために今さら病気や疾患とは考えず、我慢してしまう人が多いのです。自分の不調を『症状』として自覚し、一歩踏み出すことが健康リテラシー向上につながります」と金武は語ります。

また、西尾は健康リテラシーの向上が先ほど示した3つの障壁にも有効だと指摘します。「自身の健康リテラシーが高まれば、症状を認知し、主観的であっても他者に伝えられるようになります。これは、定量化の第一歩です。さらに、制度や対策が整った環境で適切に活用するためにも、本人のリテラシーが欠かせません」と述べています。

男女が共に向き合う更年期障害

さまざまな女性の健康課題がある中で、今後注目されるのは更年期障害だと二人は語ります。

西尾は、「更年期障害は女性だけでなく男性にも起こりうる症状であり、男女合わせた更年期障害による経済損失は3.1兆円にものぼります。大きなインパクトがあるにも関わらず、権限や責任が増す世代でもあるため、多くの人が不調を自分だけで抱え込み、症状をさらに悪化させてしまう。その結果、本人だけでなく周囲に悪影響が及ぶケースもあります。また、こうした課題があるにもかかわらず、対策となるサービス提供事業者は、他の健康課題と比べて多くはありません」と指摘します。

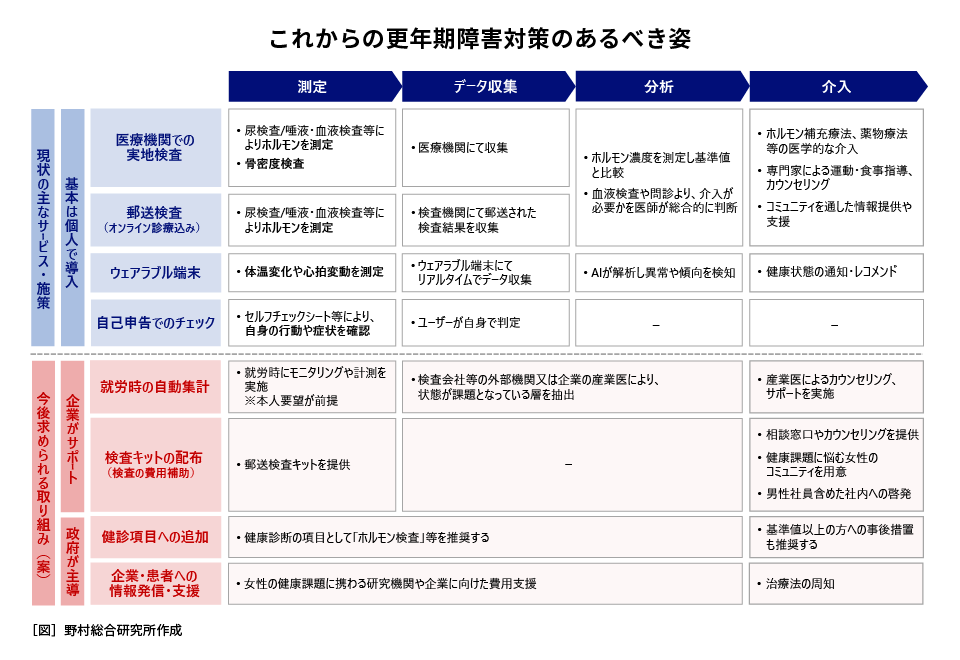

大切なのは「自分の健康状態を可視化し」「不調をきちんと認識する」ことだと二人は口をそろえます。自ら取り組める対策と、これから企業や国が支援・サポートできる施策を次の図表にまとめています。

例えば、更年期障害のチェックツールや、体温データから生理や排卵日を予測するサービスなど、自分の状態を可視化したりセルフケアを支援したりするサービスが国内外で登場しています。企業がこうしたツールを導入し、本人に活用を促すことも有効です。

ただし西尾は「女性の気づきだけで解決はしない」と強調します。

「女性の健康課題は女性だけの問題ではない、男性の理解も必要です。また、個人や企業の取り組みだけでは限界があり、社会のリテラシーも上げていく必要があるのです。ピンクリボン運動が乳がん啓発に寄与したように、月経困難症や更年期障害などの女性特有の課題も、社会全体で支えるべきものです。国による支援や後押しも今後は求められると考えます。例えば、法定健診や生活習慣病健診の項目にホルモン検査を追加するなど、誰しもが自身の不調に気づく機会を与えることも考えられるでしょう」

また、更年期障害は、女性だけでなく男性も経験する症状であり、全員が向き合うべき課題です。金武は「女性の健康課題が当たり前に話し合われ、誰もが自分らしく働ける社会になるよう、今後も支援に取り組んでいきたいです」と語ります。

西尾は最後に「今後も健康課題の施策支援を通じて、一人ひとりがより働きやすい、豊かな日本社会の実現を目指して尽力していきます」と力強く締めくくりました。

関連サイト

プロフィール

-

西尾 紀一のポートレート 西尾 紀一

社会ITコンサルティング部

-

金武 明佳のポートレート 金武 明佳

社会ITコンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。