事業共創コンサルティング部 池幡 諭、今福 翔太、松原 輝王、小林 希

生成AIをはじめとするAI技術の発展により、企業のAI活用は急速に進んでいます。単なる業務効率化にとどまらず、企業価値を左右する要素としてAIに注目が高まる一方で、経営インパクトの実現に成功している企業はまだ多くありません。NRIでは、AI活用を経営レベルの課題として捉え、企業全体の価値向上につなげるための視点を調査・分析しています。今回は、企業のAIトランスフォーメーション支援を担う池幡諭、松原輝王、今福翔太、小林希に、AI活用に取り組む意義とその要諦について話を聞きました。

AI活用の進展が企業価値を左右する時代へ

松原は、昨今AIの活用分野が、各現場における個別業務の効率化から、お客様にとっての新しい体験価値の創出にまで広がっている点を指摘します。「企業のビジネスモデルやオペレーションがまさにAIネイティブなものに変容する段階に入ったことを示しています」。

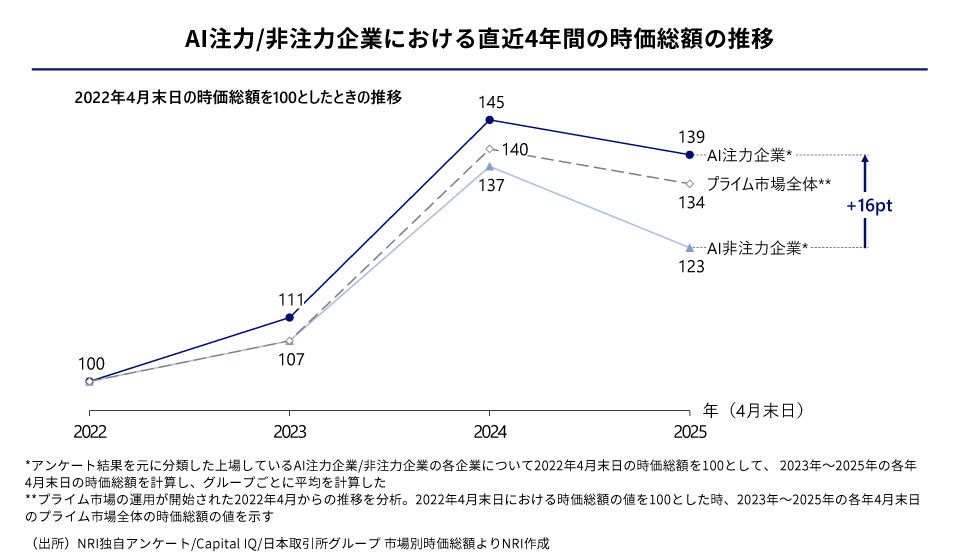

NRIが定義する「AI注力企業」では、経営層と現場が有機的に連携してAI活用を推進しており、経営の意思決定と現場での実装が一体となって動いている点が特徴です。調査では、こうした企業の時価総額成長率が市場全体の平均を上回っていることが明らかになりました。松原は「AI活用に対する投資家からの期待は大きい。IR説明会などで、業績改善に寄与した要因としてAI活用によるコスト削減や品質改善の成果を説明する企業が出てきている」と続けます。AI活用が実際に経営インパクトを実現するとともに、市場の注目を集め、企業価値を押し上げる時代が到来しているのです。

多くの企業が直面する「経営インパクトの壁」

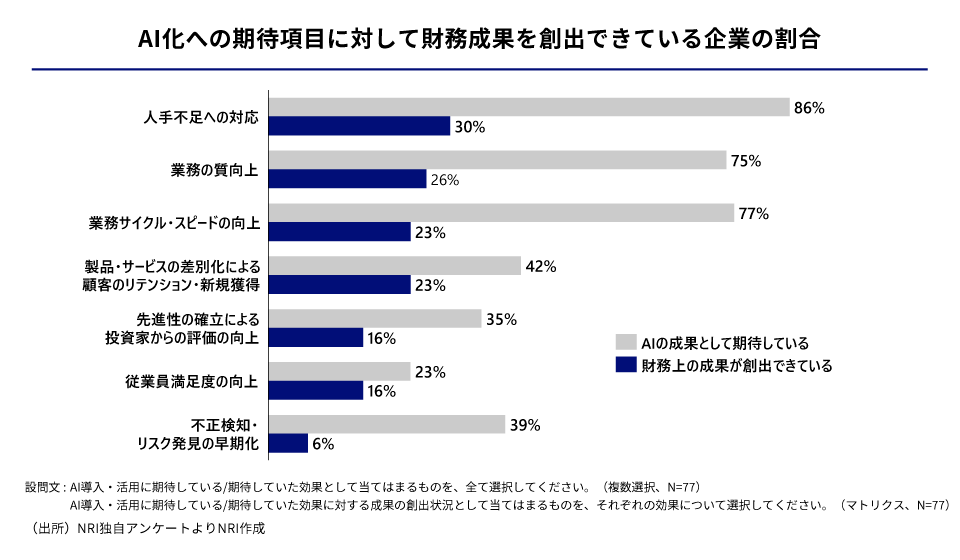

企業によるAI活用の取り組みは着実に進んでいますが、その効果は現場レベルの効率化にとどまり、財務的な成果にまで結びついていないケースも少なくありません。今福はその背景について、AIを活用するためのデータ基盤の不足や、経営と現場の連携の弱さ、投資対効果の視点の不足なども課題として挙げます。

財務的な成果を上げるためには、AIが経営全体に与える影響を見極め、インパクトの大きい領域へ集中投資する発想が欠かせません。例えば金融業だと、営業職など、大人数が従事する業務を生成AIによって品質向上することができれば、組織全体の成果を大きく底上げできます。十人の業務を変えるより、一万人の品質を上げるほうが、企業全体の利益構造に直結します。

松原は「AI導入が、“企業変革の文脈”で扱われていないことが問題であり、“導入して終わり”にしないためにも、財務リターンを意識して導入領域を見極め、継続的に改善サイクルを回すことが重要だ」と語ります。

ひとつの領域での成功体験を全社に広げる

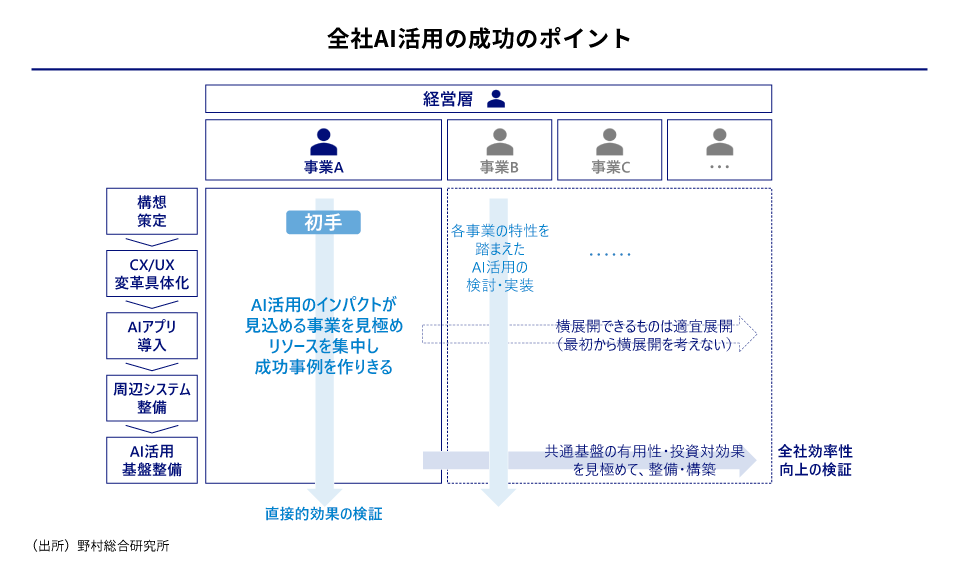

財務的な成果を生み出すためには、まず大きなインパクトが見込める領域でAI活用を進め、そこで得た成果を他領域へと広げていくことが重要です。小林は「同じ職種や業務を多く抱える部門こそ、投資効率の点でもインパクトを出しやすい」と語ります。営業や事務、コールセンターなど、共通のプロセスを持つ業務がその典型です。

一方で、成果を全社へ広げるためには「横串機能」の整備が欠かせません。すなわち、一部門で成功したプロセスを標準化し、他部門が同じ仕組みを共用して導入することで、社内への浸透を加速できます。

NRIの調査結果からは、まず一部門で成果を上げ、その知見をもとに共通ルールやAI活用するためのデータ基盤といった横串機能を整えることで、全社展開がスムーズに進む傾向がうかがえます。共通基盤を構築すれば各部門でのAI導入コストを抑えられ、ROIの観点からも全社展開を一層進めやすくなります。

さらに、AI技術の進化スピードを踏まえると、特定の生成AIモデルに縛られず、最新モデルへの入れ替えを想定した柔軟な基盤設計も重要です。変化に対応できるアーキテクチャを備えることが、AI活用を持続的に進める要となります。

AIトランスフォーメーションを実現する4つの包括的アプローチ

今後のAI活用では、AIが学習するデータの質と構造が企業価値を大きく左右します。池幡は「社内の各所に蓄積されているノウハウなどのデータをAIに適切な形式でインプットすることが極めて重要」と語ります。データが部門ごとに分散している状態では十分な効果を発揮できないため、企業全体でデータを資産として整備・共有する仕組みが欠かせません。AI注力企業はすでにこの段階にあり、部門横断的なデータ活用基盤を整備し、AIが企業全体の知識を理解できる環境づくりを進めています。AIが問題を解くために必要な文脈(コンテキスト)を理解するために、企業固有の知識を参照できるようにすることで、より高度な判断や提案が可能になります。

こうした取り組みを支えるため、NRIでは経営・ビジネス、業務・オペレーション、AIテクノロジー、それらを支えるITシステムという四つの視点を連携させ、戦略策定から変革の実現までを一気通貫で支援しています。お客様の業界や業務を深く理解する、コンサルティング、ITソリューション、AIテクノロジーの専門家部隊が密に連携し、総合力を発揮しています。

池幡は最後にこう語ります。「AIの導入を“ちょっとした業務の効率化”で終わらせるのではなく、企業価値を高める戦略として位置づけることが重要です。AIをどう活かすかによって、企業の未来の形が決まっていく。私たちはお客様に伴走し、その変革の着実な実現を支えていきたいと考えています」

プロフィール

-

池幡 諭のポートレート 池幡 諭

事業共創コンサルティング部

部長

2008年に野村総合研究所に入社後、自動車・エレクトロニクス・素材産業や総合商社に対するコンサルティングに従事。主に中期経営計画の策定、事業戦略の立案、M&A/アライアンス、構造改革プロジェクトに携わる。近年では、データを活用した企業活動の最適化や、デジタルを活用した新規事業開発にも従事。事業共創コンサルティング部長に就任後、「目に見えるインパクトを共創する」ことをミッションとして掲げ、戦略や構想の策定をコアとしながら、特にデジタル領域において成果の実現に踏み込んだコンサルティングを提供している。

-

今福 翔太のポートレート 今福 翔太

事業共創コンサルティング部

-

松原 輝王のポートレート 松原 輝王

事業共創コンサルティング部

-

小林 希のポートレート 小林 希

事業共創コンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。