社会ITコンサルティング部 辻 将典、西田 ひかり

社会システムコンサルティング部 岩科 智潤

災害時に命を守るだけでなく、その後の暮らしを支えるためには、「必要な情報が必要な人に届くこと」が欠かせません。能登半島地震では、避難情報は迅速に伝わりましたが、その一方で、被災者一人ひとりの状況を継続的に把握できず、支援が遅れる場面もありました。災害関連死を防ぎ、誰一人取り残さない支援を実現するには、情報共有の仕組みをどう進化させるべきなのでしょうか。本テーマに詳しい辻 将典(写真左)、岩科 智潤(写真右)、西田 ひかり(写真中央)に聞きました。

能登半島地震が示した災害時情報共有の課題

能登半島地震は、災害時にどのように情報を共有し、住民の安全と生活を守るべきかをあらためて問いかける出来事となりました。発災直後の津波情報など、命を守るための情報はスマートフォンのアラートやテレビ放送、防災無線を通じて確実に伝わり、多くの方が迅速に避難できたとされています。一方で、その後の避難生活や生活再建に必要な情報を十分に把握できず、支援が遅れる場面も見られました。実際、避難生活のストレスや健康状態の悪化を原因とする「災害関連死」が多く発生したことも明らかになっており、こうした状況下で必要な情報が届きにくいことは、被災者の負担を大きくする要因となり得ます。

避難行動の多様化も、行政による状況把握を難しくした理由の一つです。能登地域では、一次避難所から別の場所へ移る「1.5次避難」や車中泊、県外の親戚宅への避難など、さまざまな形の避難が同時に起こりました。その結果、市町村は住民の居場所を適切に把握できず、支援が必要な方に必要なタイミングで支援が届かない状況が生じました。発災から約2週間後になって、石川県がLINEを使った住民登録の仕組みを急きょ立ち上げたことは、これらの「さまざまな形の避難」が発生することを想定した情報共有基盤の必要性が、これまで十分に検討されてこなかったことを象徴しています。

こうした経験は、発災直後だけでなく、被災者が日々の生活に戻るまで、一人ひとりの状況に寄り添った情報が確実に届く仕組みを整える必要性を強く示しています。

災害フェーズで変わる情報ニーズと、国が進める「つながる防災基盤」

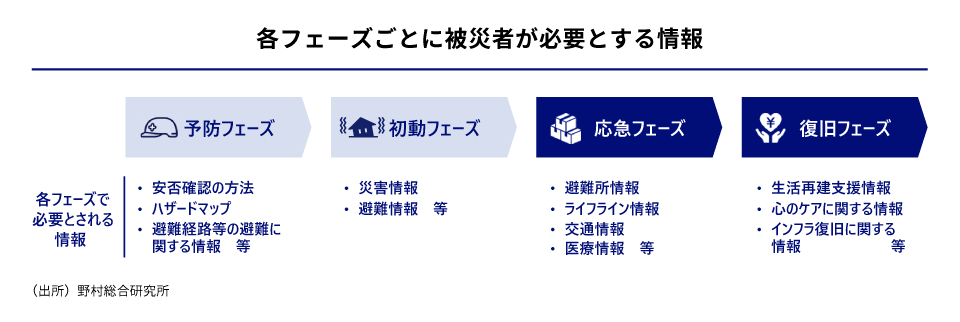

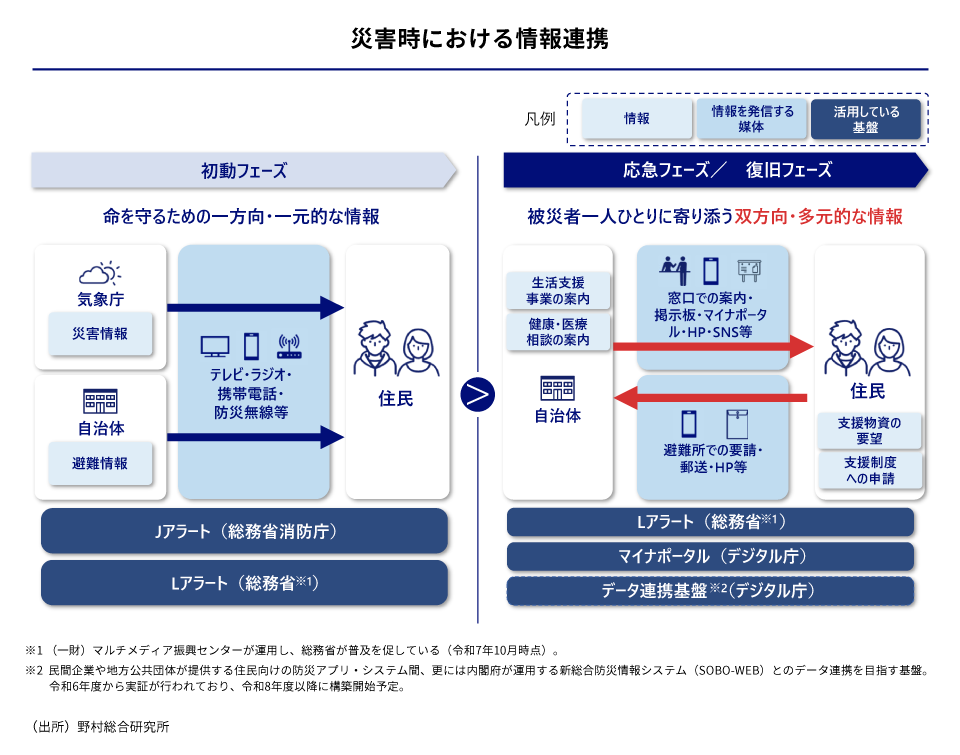

災害時に求められる情報は、時間の経過とともに大きく変化します。災害対応は「予防フェーズ」「初動フェーズ」「応急フェーズ」「復旧フェーズ」の4つのフェーズに分けられます。私たちは、発災直後からおおむね72時間(3日間)までを「初動フェーズ」、それ以降を「応急フェーズ」と定義しています。この「72時間」という区分は、人命救助の分岐点(生存率の壁)として広く認識されており、多くの自治体の地域防災計画等でも採用されています。予防・初動のフェーズで求められるのは、避難指示や災害警報など、地域の住民に一斉に届けるべき緊急性の高い情報が中心です。こうした情報は、防災無線やテレビ、スマートフォンのアラートなどを通じて確実に伝達されており、整備状況も全国的に高い水準にあります。

一方で、災害発生後の応急・復旧のフェーズでは、被災者一人ひとりの状況に寄り添った、より個別性の高い情報が求められます。避難所の空き状況や物資の配布場所、ライフラインの復旧見込み、医療・介護サービスの案内など、生活に直結する情報が必要になります。また、高齢者や障がい者、持病のある方など、個別の配慮が必要な人々の状況を行政が把握することも重要です。この段階では、住民の状況を行政が確実に受け取り、必要な支援につなげるための「双方向の情報共有」が鍵となります。

こうした課題に対応するため、国は「防災分野のデータ連携基盤※1」の整備を進めています。これは、自治体や民間事業者が提供するさまざまな防災サービスを相互につなぎ、避難所受付、安否確認、物資管理といった情報を一元的に扱えるようにする仕組みです。複数のシステムが連携することで、支援漏れの防止や現場対応の効率化が期待されています。

さらに、マイナポータルとの連携により、罹災証明や支援金の手続きをスムーズに行えるようになり、被災者自身が必要な情報を簡単に届けられる仕組みも整いつつあります。現時点では実証段階にありますが、能登半島地震で明らかになった課題を踏まえると、今後の防災DXにおける重要な基盤になると考えられます。

自治体で差が生まれる理由と、差を埋めるための取り組み

国レベルで仕組みの整備が進み、自治体でも連携した対策が進んでいますが、現場での災害対応力強化に向けた取り組みの進捗は、自治体間で大きな差が残っています。その理由として、まず自治体ごとの地域特性の差が挙げられます。人口構成、地形、産業構造、想定される災害リスクは地域ごとに異なり、それによって防災対策のあり方や優先順位も変わります。高齢者が多い地域ではデジタルより電話や紙媒体を活用した情報提供が有効な場合がありますし、観光地のように外国人が多く訪れる地域では、多言語対応やリアルタイムでの情報共有が求められます。

また、被災経験の有無も取組状況に影響します。一度大きな災害を経験した自治体は、その教訓を生かして情報共有の仕組みの整備・改善が図られる傾向がありますが、長く大規模災害が発生していない自治体では、結果として他の喫緊の課題への対応が優先されることもあります。

加えて、財政状況や人的リソースの違いも無視できません。東京都のように財政規模が大きい自治体では、独自の防災アプリや帰宅困難者向けのDX施策等の新規の取組を積極的に推進している例が見られます。一方で、小規模自治体ではシステム更新に充てられる予算が限られ、過去に導入したシステムを長く使い続けているケースも少なくありません。このように、取組状況の差が生まれる背景には、各自治体が抱える個別の事情があり、構造的な要因が大きく関わっています。

こうした状況の中で、小規模自治体にとって有効な手段となっているのが民間サービスの活用です。SaaS型の防災アプリやLINEを使った通報機能、避難所受付のデジタル化など、初期負担を抑えながら導入できるサービスが増えており、限られたリソースの中でも効果を発揮しています。ただし、地域特性に合わないサービスでは十分な効果が得られない可能性もあるため、「その地域にどんな情報が必要なのか」を丁寧に定義することが重要です。

さらに、他の自治体の参考となる取り組みや、過去の災害対応の中で明らかになった課題を共有する仕組みも、防災力向上に欠かせません。実際の災害対応を通じて得られた貴重な教訓を全国でより円滑に共有できれば、財政規模や災害経験の違いによって生まれるギャップを縮めていくことができます。

情報が届かない人をゼロに近づけるために

災害時の情報共有をより良いものにしていくには、今後どのような取り組みが必要なのでしょうか。自治体には、自地域の防災計画を見直し、「どんな情報を、どのように届けるべきか」を明確にすることが求められます。これは、技術を選定する前の段階として非常に重要なステップです。

一方、国には自治体を支えるためのさらなる環境整備が必要になります。たとえば、各地の実践例を共有する仕組みの拡充や、防災サービスを比較・検討しやすくするためのデータベースの改善、さらにはモデル仕様書の提供や補助制度の活用などが挙げられます。こうした取り組みが充実すれば、地域の状況に合わせた最適な仕組みを整えやすくなります。

最終的にめざす姿は、「命を守る情報は全国どこでも確実に届き、生活を支える情報は地域ごとに最適な形で届く」社会です。災害が頻発し長期化する現代において、誰一人取り残さない情報共有の体制を整えることは、国・自治体・民間が共通してめざすべき重要な目標だといえます。

プロフィール

-

辻 将典のポートレート 辻 将典

社会ITコンサルティング部

-

西田 ひかりのポートレート 西田 ひかり

社会ITコンサルティング部

-

岩科 智潤のポートレート 岩科 智潤

社会システムコンサルティング部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。