木内登英の経済の潮流――ゴルディロックス(適温)経済を検証

最近「ゴルディロックス経済」、あるいは「ゴルディロックス相場」という言葉が、盛んに使われるようになっています。これは金融市場での楽観論の高まりを反映していると言えますが、過去の経験に照らすと、筆者にはこの言葉からやや不気味なニュアンスが感じ取れるのです。

「ゴルディロックス」とは?

「ゴルディロックス」という言葉の語源となったは、イギリスの童話、「ゴルディロックスと3匹のクマ(Goldilocks and the Three Bears)」です。森の中で3匹のクマの家を見つけ、その留守中に入り込んだゴルディロックスという名前の女の子が、ちょうど良い熱さのスープ、ちょうど良い大きさの椅子、ちょうど良い硬さのベッドを堪能するという話です。ここから「ゴルディロックス」という言葉は、強過ぎず、弱すぎず、安定した経済状況が続いていることを意味するようになったのです。

「ゴルディロックス」という言葉は、グローバル金融危機前の楽観的なムードの中でも多く使われていました。その際には、安定した経済・金融環境が非常に長く続くという強い期待の背後で、実際には米国不動産市場、家計債務、各種金融商品に歪みが累積されていったのです。それが、2007年のサブプライム・ローン問題、2008年にグローバル金融危機という歴史的な経済・金融の大幅調整に繋がっていきました。当時、「ゴルディロックス」という言葉と共に、過度な楽観論が経済、資産市場、金融市場に広まることがなく、多くの人がもっと慎重な姿勢を維持していれば、その後の調整は、そこまで大きくなっていなかった可能性もあると思います。

記事検索に見られる「ゴルディロックス」観測の高まり

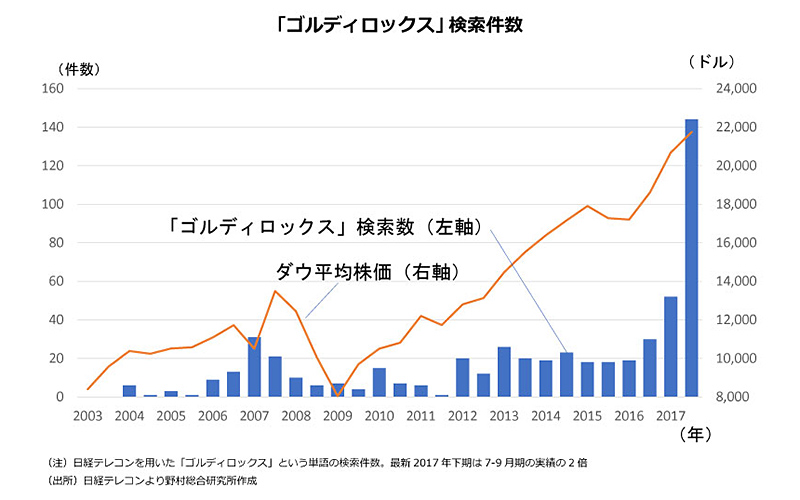

金融市場での楽観論の高まりを反映すると考えられる「ゴルディロックス」という言葉が、実際どの程度の頻度で用いられてきたかを、日経テレコンで検索してみましょう(図表)。これによると、「ゴルディロックス」という言葉が使われる頻度が大きく高まったのは2006年、ピークに達したのは2007年8月の「パリバショック」でサブプライム・ローン問題が本格的に浮上した、そのまさに直前の2007年上期でした。その際の検索数は31件でした。

その後、このピークの水準を始めて上回ったのは、2017年前半の52件です。さらに件数は加速傾向を示しており、2017年7-9月期の僅か3カ月間で72件に達しました。これを半期に換算すると144件となり、まさにごく足もとで急増しているのです。

グローバル金融危機前の経験に照らせば、「ゴルディロックス」期待が大きく高まる下で、金融市場や経済の楽観論はやや過大となっており、それが程なくして調整へと繋がる可能性を意識させるものとなっています。

金融緩和策見直し後に進む楽観論

「ゴルディロックス」経済とは、強過ぎず、弱すぎずという状況ですが、それがなぜ強い楽観論と結びついているのでしょうか。それには金融政策の見通しが関係していると考えられます。

景気回復が持続しインフレリスクが浮上してくると、中央銀行はそれ以前の金融緩和状態を縮小する、正常化策に着手します。その時点で金融市場は概して慎重になり、さらなる金融緩和の縮小、あるいは金融引き締め策がもたらす、長期金利上昇、景気減速などを警戒するようになります。ところが、「ゴルディロックス」経済で、インフレリスクも限定された状況のもとでは、金融緩和の縮小ペース、あるいは金融引き締めのペースが当初懸念していたよりも緩やかなものにとどまるとの期待が醸成されていくのです。その結果、長期金利上昇や景気悪化の懸念が緩和されて、楽観論が強まっていきます。「ゴルディロックス」経済の背景にあるのは、潜在成長率の低下など、経済の活力が低下してしまったことがあると考えられますが、それが金融市場の楽観論を強める訳ですから、やや皮肉なことでもあります。

実際のところ、前回、「ゴルディロックス」の検索件数が目立って上昇し始めたのは、2006年前半でしたが、政策金利の引き上げが始められたのは、2004年6月のことでした。今回は、政策金利の引き上げが始められたのは2015年12月(資産買入れペースの縮小、いわゆるテーパリングの開始は2014年1月)で、検索件数が目立って上昇し始めたのは2016年下期でした。過去の経験に照らせば、「ゴルディロックス」という言葉が急速に広まっている現状は、グローバル金融市場の安定という観点から、そろそろ注意を払って事態を見守るべき局面に入ってきたのかもしれません。

- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています

-

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。