金融ITイノベーション事業本部 エグゼクティブ・エコノミスト 木内 登英

2025年の春闘(春季労使交渉)は、3月12日に集中回答日を迎えました。自動車や電機などの業種では満額回答が相次ぎました。日本最大の労働組合の全国中央組織である「連合」が発表した第3回回答集計結果によると、定期昇給分を含む賃上げ率の平均+5.42%、定期昇給分を除くベースアップ部分は+3.82%と、2024年のそれぞれ+5.24%、+3.63%を上回っています。この高い賃上げ率は、低迷する個人消費の回復を後押しし、トランプ米政権の関税策によって一気に高まった、先行きの経済への大きな不安を和らげることに繋がるのでしょうか。

賃上げ率は昨年と比べて加速感を欠く

連合は、今年の春闘を前に示した方針で、大企業の賃上げ要求を5%以上と、前年と同じ水準に据え置きました。一方、大企業と中小企業との賃金格差の縮小を狙って、中小企業の賃上げ要求を前年の5%以上から、6%以上へと引き上げました。

しかし、組合員数300人未満の中小企業の賃上げ率(第3回回答集計結果)は+5.00%と、組合員300人以上の大企業の賃上げ率+5.44%を下回っており、両者の賃金水準の格差はさらに拡大しています。

ただし、中小企業の賃上げ率を無理に大きく引き上げ、大企業との賃金格差を一気に縮小させようとすると、中小企業の収益環境が悪化して、経営不振や雇用削減に繋がる可能性も出てきます。格差の縮小は、中小企業の生産性向上を伴う形で進めていくべきでしょう。

今後順次妥結される中小企業の賃上げ率の平均水準は、既に概ね決定されている大企業の平均水準を下回るとみられることから、集計が進むにつれて賃上げ率の平均値は下振れていくことが予想されます。2025年の平均賃上げ率(定期昇給分を含む)は最終的には+5.3%程度と、2024年の+5.1%程度を幾分上回る水準に着地することが見込まれます。

今回の春闘での賃上げの結果を受けて、日本で高い賃上げ率が定着しつつある、との前向きの評価もされています。しかし実際には、高い物価上昇率を賃上げが後追いしている状況が続いており、物価上昇分を差し引いた実質賃金の改善は遅れているのが実情と考えられます。

昨年は、名目の賃金上昇率が物価上昇率に概ね追いつきましたが、そのきっかけを作ったのが春闘でした。今年の賃上げ率は昨年の水準を上回る可能性が高まっているものの、昨年ほどの加速感がないことは明らかです。昨年の賃上げ率は前年の約+3.6%から約+5.1%へと大きく跳ね上がりましたが、今年は前年の水準を僅かに上回る程度にとどまるとみられるからです。そのもとでは、賃金上昇率が物価上昇率を大きく上回り、実質賃金が顕著に回復することは期待できません。

しかし、組合員数300人未満の中小企業の賃上げ率(第3回回答集計結果)は+5.00%と、組合員300人以上の大企業の賃上げ率+5.44%を下回っており、両者の賃金水準の格差はさらに拡大しています。

ただし、中小企業の賃上げ率を無理に大きく引き上げ、大企業との賃金格差を一気に縮小させようとすると、中小企業の収益環境が悪化して、経営不振や雇用削減に繋がる可能性も出てきます。格差の縮小は、中小企業の生産性向上を伴う形で進めていくべきでしょう。

今後順次妥結される中小企業の賃上げ率の平均水準は、既に概ね決定されている大企業の平均水準を下回るとみられることから、集計が進むにつれて賃上げ率の平均値は下振れていくことが予想されます。2025年の平均賃上げ率(定期昇給分を含む)は最終的には+5.3%程度と、2024年の+5.1%程度を幾分上回る水準に着地することが見込まれます。

今回の春闘での賃上げの結果を受けて、日本で高い賃上げ率が定着しつつある、との前向きの評価もされています。しかし実際には、高い物価上昇率を賃上げが後追いしている状況が続いており、物価上昇分を差し引いた実質賃金の改善は遅れているのが実情と考えられます。

昨年は、名目の賃金上昇率が物価上昇率に概ね追いつきましたが、そのきっかけを作ったのが春闘でした。今年の賃上げ率は昨年の水準を上回る可能性が高まっているものの、昨年ほどの加速感がないことは明らかです。昨年の賃上げ率は前年の約+3.6%から約+5.1%へと大きく跳ね上がりましたが、今年は前年の水準を僅かに上回る程度にとどまるとみられるからです。そのもとでは、賃金上昇率が物価上昇率を大きく上回り、実質賃金が顕著に回復することは期待できません。

実質賃金押し上げ効果は大きくない

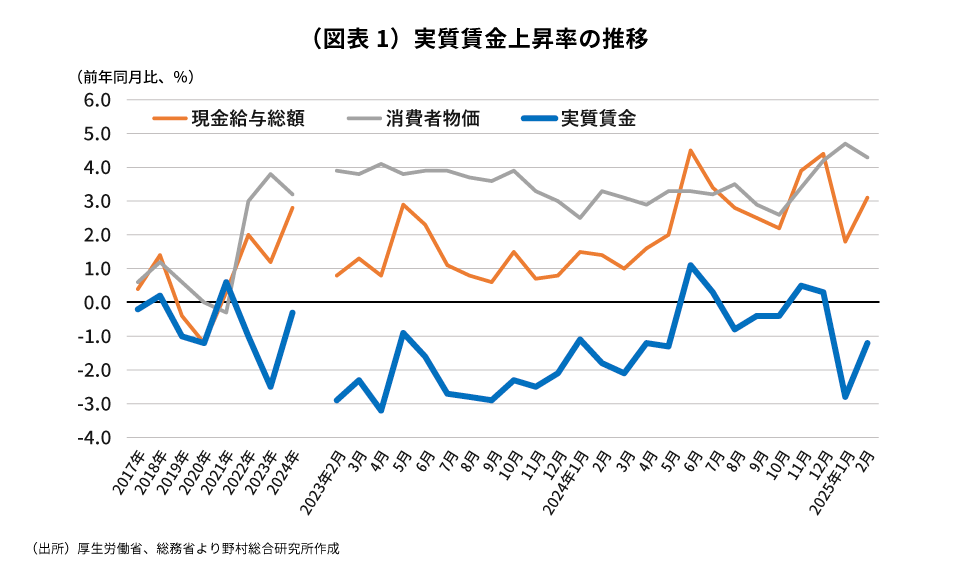

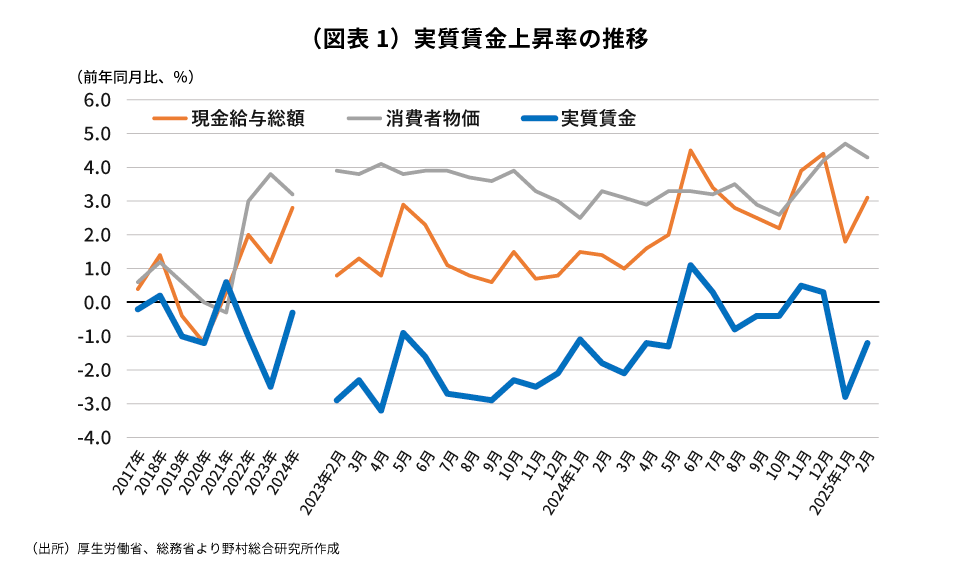

2024年6月の毎月勤労統計で、実質賃金は前年同月比+1.1%と27か月ぶりにプラスとなりました。しかしその後、実質賃金は前年同月比でゼロ近傍での動きを続け、今年1月には同-2.8%、2月には同-1.2%と再びマイナス幅を拡大させています。背景には、昨年末に物価上昇率の上振れ傾向が一段と強まったことがあります(図表1)。

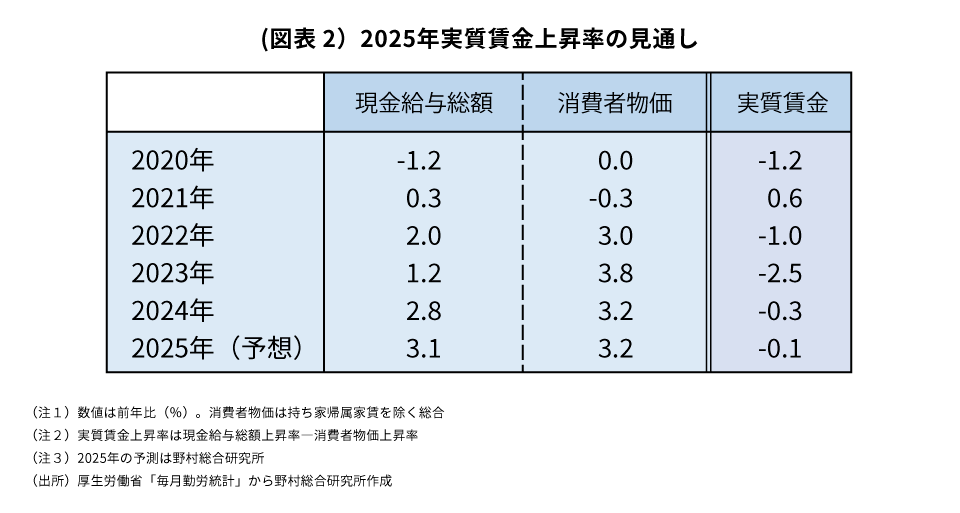

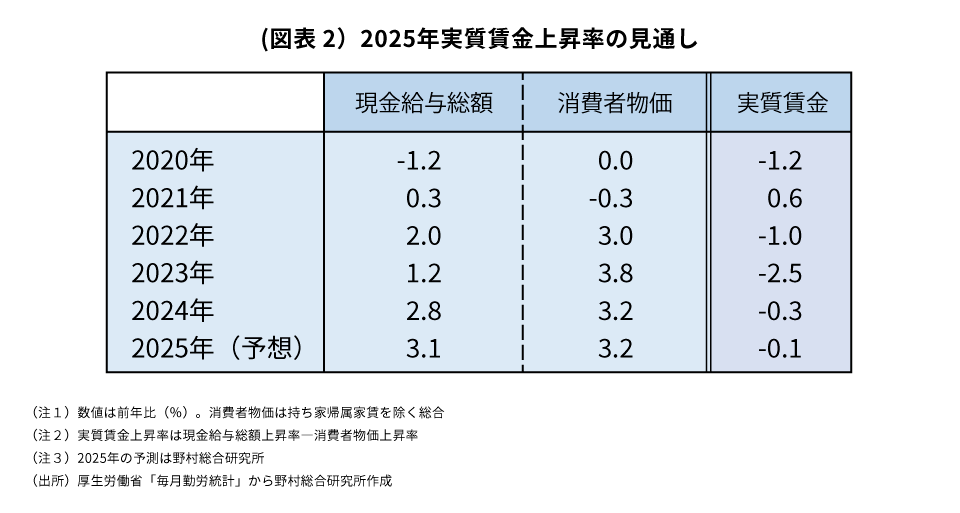

今年の春闘の現時点までの結果を踏まえると、2025年の定期昇給分を除くベースアップ分に概ね相当する平均名目賃金(現金給与総額)上昇率は、+3.1%程度となると予想されます。春闘の第3回回答集計時点でのベースアップは+3.82%ですが、これから妥結される、中小企業や零細企業が最終的なベースアップの平均値を大きく押し下げると見込まれるためです。

こうしたもとでは、実質賃金の前年同月比上昇率は、しばらくの間マイナスの状態が続き、プラスが定着してくるのは今年の年央から夏頃になることが予想されます(図表2)。

春闘の賃上げ率については、物価上昇率を引いた実質の水準で評価すべきです。この点から、高水準が続く今年の春闘での賃上げ率も、決して高いとはいえません。過去数年にわたって実質賃金が大幅に低下した分を取り戻すには、まだ明らかに力不足なのです。

今年の春闘の現時点までの結果を踏まえると、2025年の定期昇給分を除くベースアップ分に概ね相当する平均名目賃金(現金給与総額)上昇率は、+3.1%程度となると予想されます。春闘の第3回回答集計時点でのベースアップは+3.82%ですが、これから妥結される、中小企業や零細企業が最終的なベースアップの平均値を大きく押し下げると見込まれるためです。

こうしたもとでは、実質賃金の前年同月比上昇率は、しばらくの間マイナスの状態が続き、プラスが定着してくるのは今年の年央から夏頃になることが予想されます(図表2)。

春闘の賃上げ率については、物価上昇率を引いた実質の水準で評価すべきです。この点から、高水準が続く今年の春闘での賃上げ率も、決して高いとはいえません。過去数年にわたって実質賃金が大幅に低下した分を取り戻すには、まだ明らかに力不足なのです。

個人消費の回復には物価の安定が重要

足もとではトランプ米政権が打ち出した関税が日本経済の先行きに与える悪影響が強く警戒されています。また、株安などの金融市場の動揺も、そうした懸念を増幅しています。このような状況においては、企業は賃上げにより慎重になり、来年の春闘での賃上げ率は大きく下振れる可能性があります。

政府は、物価上昇率を上回る賃上げ率の実現を目指していますが、このような環境の下で賃上げ率をさらに高めていくことは難しいと考えられます。個人消費を回復させるためには、足もとで上振れしている物価上昇率を積極的に押し下げることで、実質賃金の改善を目指すことが重要となります。政府は物価の安定回復により力点を置いた政策を講じるべきではないかと思います。

政府は、まず高騰するコメ価格の早期安定回復に努めることが重要です。また日本銀行の金融政策正常化と連携し、必要に応じて為替介入を実施することを通じて円安の修正を促し、食料、エネルギー価格に大きな影響を与える輸入物価の安定回復に努めることが期待されます。

政府は、物価上昇率を上回る賃上げ率の実現を目指していますが、このような環境の下で賃上げ率をさらに高めていくことは難しいと考えられます。個人消費を回復させるためには、足もとで上振れしている物価上昇率を積極的に押し下げることで、実質賃金の改善を目指すことが重要となります。政府は物価の安定回復により力点を置いた政策を講じるべきではないかと思います。

政府は、まず高騰するコメ価格の早期安定回復に努めることが重要です。また日本銀行の金融政策正常化と連携し、必要に応じて為替介入を実施することを通じて円安の修正を促し、食料、エネルギー価格に大きな影響を与える輸入物価の安定回復に努めることが期待されます。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。