金融ITイノベーション事業本部 エグゼクティブ・エコノミスト 木内 登英

今年4月から続けられてきた日米関税協議は、米国時間7月22日に電撃的な合意に達しました。関税協議を巡る日米間の溝はなお深いと考えられていたため、今回のタイミングでの合意は全く予想外でした。7月に25%とトランプ米政権から一方的に通告された日本の相互関税率はこの合意で15%へと引き下げられ、4月以降適用されている25%の自動車関税も、15%へ引き下げられます。7月31日にトランプ大統領は、日本を含む各国に対して新たな相互関税率を課す大統領令に署名しました。これを受けて、日本の新しい15%の相互関税率は8月7日に発効しました。ただし、自動車関税の15%への引き下げについては、開始時期は未定です。

関税による経済への悪影響は続く

日本政府は第2次トランプ政権が打ち出した一連の追加関税は不当なもの、との基本的な認識に基づいて、日米関税協議の開始当初から、自動車も含めて関税全体の撤廃あるいは大幅引き下げを要求してきました。この点から今回の合意で15%の関税率を受け入れたことは、日本政府としてはかなりの妥協と言えるでしょう。

一方トランプ政権側は、2国間協議の場では分野別関税である自動車関税は協議の対象としないとの姿勢を維持してきましたが、今回、日本の自動車関税率引き下げ要請に応じたことは、日本に一定程度譲歩したことを意味します。後で述べる、巨額の対米投資計画が、トランプ政権から譲歩を引き出し、合意を可能にした大きな要因だったと考えられます。

今回の合意によってトランプ関税全体が日本の実質GDPに与える影響(1年程度)は-0.55%と試算されます。自動車関税が15%に引き下げられるまでは、その影響は-0.60%です。

相互関税が25%に引き上げられていた場合の影響である-0.85%と比べれば、これらが経済に与える悪影響はやや小さいと言えます。それでも経済に相応に大きな打撃となる状況は変わりません。実質GDPの押し下げ効果の-0.55%は、日本の1年間の平均実質GDPの成長分を相殺してしまう規模です。

国内では物価高による逆風が吹く中、関税によるGDPの押し下げ効果があるもとでは、来年にかけて日本経済が緩やかな後退局面に陥る可能性は、5割程度あると予想します。

一方トランプ政権側は、2国間協議の場では分野別関税である自動車関税は協議の対象としないとの姿勢を維持してきましたが、今回、日本の自動車関税率引き下げ要請に応じたことは、日本に一定程度譲歩したことを意味します。後で述べる、巨額の対米投資計画が、トランプ政権から譲歩を引き出し、合意を可能にした大きな要因だったと考えられます。

今回の合意によってトランプ関税全体が日本の実質GDPに与える影響(1年程度)は-0.55%と試算されます。自動車関税が15%に引き下げられるまでは、その影響は-0.60%です。

相互関税が25%に引き上げられていた場合の影響である-0.85%と比べれば、これらが経済に与える悪影響はやや小さいと言えます。それでも経済に相応に大きな打撃となる状況は変わりません。実質GDPの押し下げ効果の-0.55%は、日本の1年間の平均実質GDPの成長分を相殺してしまう規模です。

国内では物価高による逆風が吹く中、関税によるGDPの押し下げ効果があるもとでは、来年にかけて日本経済が緩やかな後退局面に陥る可能性は、5割程度あると予想します。

日本は対米輸入の拡大で合意

米国政府の発表したファクトシートによると、日米関税合意のもとで、日本はトウモロコシや大豆、バイオエタノールなどの米国の農産物の輸入額を80億ドル増加させます。また米国産のコメの輸入を直ちに75%増やします。このコメに関して日本政府は、既存のミニマムアクセス(無関税あるいは低関税での輸入量枠)の範囲内で米国産のコメの輸入を増やすので全体としてコメ輸入量は変わらない、と説明しています。

また、日本は年間数十億ドルの米国の防衛装備品を追加購入します。米メディアは、日本の米企業に対する防衛支出を年140億ドルから年170億ドルに増額すると報じました。

さらに日本は、米ボーイング社の航空機100機を含めて米商用機を購入します。また、日米でアラスカ産の液化天然ガス(LNG)供給に関する新たな契約を模索検討する、としています。

ただし、日米合意を巡っては見解の相違も浮上しています。年数十億ドル分の米防衛装備品の購入については、合意に基づく追加購入ではなく、既存の計画の範囲内、と日本政府は説明しています。

また、日本は年間数十億ドルの米国の防衛装備品を追加購入します。米メディアは、日本の米企業に対する防衛支出を年140億ドルから年170億ドルに増額すると報じました。

さらに日本は、米ボーイング社の航空機100機を含めて米商用機を購入します。また、日米でアラスカ産の液化天然ガス(LNG)供給に関する新たな契約を模索検討する、としています。

ただし、日米合意を巡っては見解の相違も浮上しています。年数十億ドル分の米防衛装備品の購入については、合意に基づく追加購入ではなく、既存の計画の範囲内、と日本政府は説明しています。

5,500億ドルの対米投資計画での日米間の認識の差は大きい

日米合意で両国の認識の差が最も大きいのが、5,500億ドルの対米投資計画です。米国政府が7月23日に公表したファクトシートでは、この対米投資について、「日本は米国の主導の下で(directed by the United States)、米国の中核産業の再建と拡大のために、5,500億ドルの投資を行う」、「トランプ大統領の指示により(At President Trump’s direction)、これらの資金は米国の戦略的産業基盤であるエネルギーインフラ、半導体製造・研究開発、重要鉱物の採掘・加工・精製、製薬品・医療機器、造船の再生のために重点的に投じられる」としています。

日本企業の対米投資については、日本の政府系金融機関が出資、融資、融資保証を通じてそれを支援する枠組みとなっています。このファクトシートは、日本国民の負担にもなり得る日本の政府系金融機関が支援する日本企業の対米投資活動が、専ら米国産業の再建に貢献するために行われ、しかもそれを主導するのが米国政府、トランプ大統領であると説明しているよう読めます。

これでは日本が米国に従属しているようにも受け止められ、両国双方の利益になるとの日本政府の説明とも大きく食い違います。合意を巡る両国間の大きな認識の差は、できるだけ早期に解消する必要があると思われます。

日本企業の対米投資については、日本の政府系金融機関が出資、融資、融資保証を通じてそれを支援する枠組みとなっています。このファクトシートは、日本国民の負担にもなり得る日本の政府系金融機関が支援する日本企業の対米投資活動が、専ら米国産業の再建に貢献するために行われ、しかもそれを主導するのが米国政府、トランプ大統領であると説明しているよう読めます。

これでは日本が米国に従属しているようにも受け止められ、両国双方の利益になるとの日本政府の説明とも大きく食い違います。合意を巡る両国間の大きな認識の差は、できるだけ早期に解消する必要があると思われます。

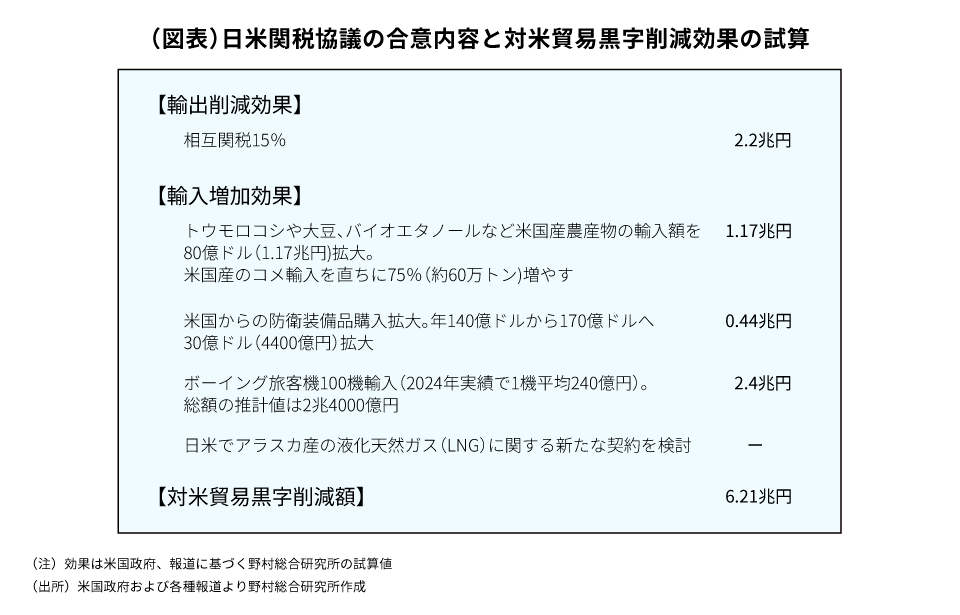

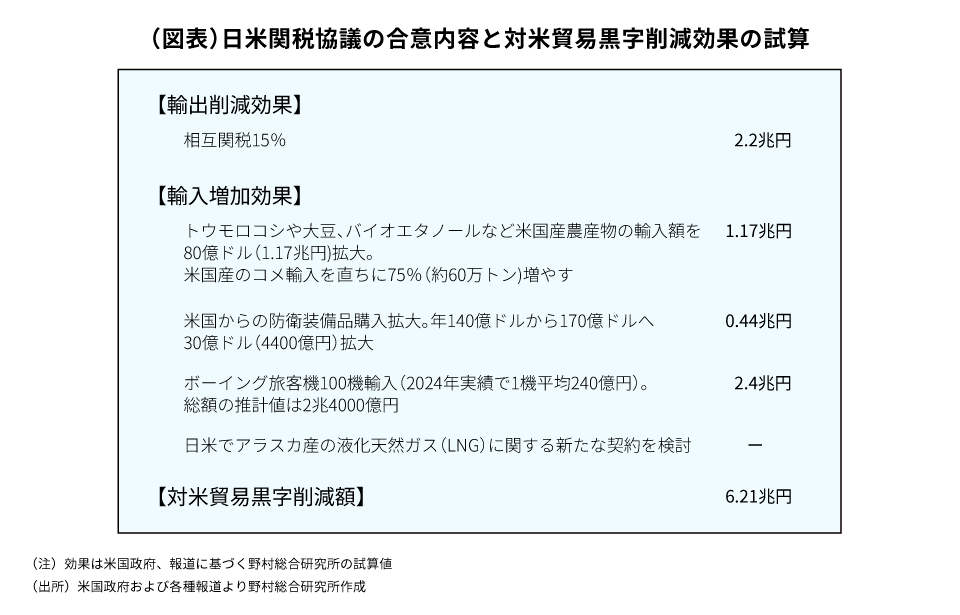

今回の合意は対米貿易黒字を半減させる程度か

日米関税協議の初回でトランプ大統領は、「対日貿易赤字をなくしたい」と話していました。最終的に目指しているのは、2024年で8.6兆円に及んだ日本の対米貿易黒字(米国の対日貿易赤字)の解消だと考えられます。そこで、今回の合意が日本の対米黒字の削減にどの程度貢献するかを検討してみたいと思います。

まず、15%の相互関税は、対米輸出額を2.2兆円程度減少させると試算されます。ちなみに、関税だけで日本の対米貿易黒字を解消するには60%の関税率が必要となる計算です。

米国農産物の輸入増加は、対米輸入額を1.17兆円増加させます。米国からの防衛装備品の輸入の30億ドル増加は、対米輸入額を約4,400億円増加させます。

ボーイング社の航空機を100機購入は、2024年度の実績に基づく試算では、対米輸入額を2.4兆円増加させます。

以上を合計すると、今回の合意は対米貿易黒字を6.2兆円程度削減し、それは2024年の対米貿易黒字額8.6兆円の約7割となる計算です(図表)。それでもなお、貿易黒字の解消には至りません。

ただし防衛装備品の輸入については、日本政府は追加の購入ではなく既存の計画の範囲内と説明しており、追加的な対米貿易黒字には貢献しないと考えられます。また、ボーイング社の航空機100機購入には、日米合意以前に航空機会社が購入を決めていた分が多く含まれている可能性があります。

そこで、防衛装備品の輸入については対米貿易黒字縮小に寄与せず、ボーイング社の航空機の100機購入のうち合意に基づくものは半分として再度計算すると、合意による対米貿易黒字の縮小効果は約4.6兆円と、2024年の対米貿易黒字を半減させる程度にとどまると考えられます。

今回の合意によってもトランプ政権が望む日本の対米貿易黒字(米国の対日貿易赤字)の解消にはなお相応の距離があると考えられます。

まず、15%の相互関税は、対米輸出額を2.2兆円程度減少させると試算されます。ちなみに、関税だけで日本の対米貿易黒字を解消するには60%の関税率が必要となる計算です。

米国農産物の輸入増加は、対米輸入額を1.17兆円増加させます。米国からの防衛装備品の輸入の30億ドル増加は、対米輸入額を約4,400億円増加させます。

ボーイング社の航空機を100機購入は、2024年度の実績に基づく試算では、対米輸入額を2.4兆円増加させます。

以上を合計すると、今回の合意は対米貿易黒字を6.2兆円程度削減し、それは2024年の対米貿易黒字額8.6兆円の約7割となる計算です(図表)。それでもなお、貿易黒字の解消には至りません。

ただし防衛装備品の輸入については、日本政府は追加の購入ではなく既存の計画の範囲内と説明しており、追加的な対米貿易黒字には貢献しないと考えられます。また、ボーイング社の航空機100機購入には、日米合意以前に航空機会社が購入を決めていた分が多く含まれている可能性があります。

そこで、防衛装備品の輸入については対米貿易黒字縮小に寄与せず、ボーイング社の航空機の100機購入のうち合意に基づくものは半分として再度計算すると、合意による対米貿易黒字の縮小効果は約4.6兆円と、2024年の対米貿易黒字を半減させる程度にとどまると考えられます。

今回の合意によってもトランプ政権が望む日本の対米貿易黒字(米国の対日貿易赤字)の解消にはなお相応の距離があると考えられます。

関税問題はまだ続く

関税問題は今回の日米合意で終わったとは言えません。実際トランプ政権は、医薬品や半導体への追加の関税を検討しています。半導体関税には半導体製造装置が含まれる見通しですが、昨年の実績では、日本からの医薬品の対米輸出額は4,100億円、半導体製造装置は5,300億円とそれぞれ大きな規模です。

また、今回の合意が既に見たように日本の対米貿易黒字額を縮小させる効果が小さいことを認識すれば、トランプ政権はこの先も、対米貿易黒字の解消を目指して日本の相互関税率の引き上げを実施する可能性があります。

さらに、日本の対米投資の枠組みが、米国側の認識と異なると判断すれば、日米合意を破棄する可能性があります。トランプ政権は、四半期ごとに日本の合意内容の履行をチェックし、それが十分でないと判断されれば相互関税率を25%に引き上げる可能性がある、としています。日本の対米輸出自主規制、輸入拡大などの追加措置を求めてくる可能性も残されているでしょう。

他方日本側も、今後は他国と連携して、不当な関税率の撤廃、大幅見直しをトランプ政権に働きかける可能性も残されています。他国と連携することで、2国間協議よりもトランプ政権に対して交渉力を高めることが可能となります。それが奏功して、トランプ政権から関税率の引き下げを引き出すことができるかもしれません。さらに、関税の影響で米国での物価の上振れと景気の下振れの傾向が強まれば、米国内でトランプ関税への批判が高まり、それに配慮してトランプ政権が関税率を自ら引き下げる可能性も出てきます。

このように関税率はこの先引上げられる可能性も、また引き下げられる可能性もあると考えられます。日米関税合意で、関税問題に決着が着いたということにはならないと考えられます。

また、今回の合意が既に見たように日本の対米貿易黒字額を縮小させる効果が小さいことを認識すれば、トランプ政権はこの先も、対米貿易黒字の解消を目指して日本の相互関税率の引き上げを実施する可能性があります。

さらに、日本の対米投資の枠組みが、米国側の認識と異なると判断すれば、日米合意を破棄する可能性があります。トランプ政権は、四半期ごとに日本の合意内容の履行をチェックし、それが十分でないと判断されれば相互関税率を25%に引き上げる可能性がある、としています。日本の対米輸出自主規制、輸入拡大などの追加措置を求めてくる可能性も残されているでしょう。

他方日本側も、今後は他国と連携して、不当な関税率の撤廃、大幅見直しをトランプ政権に働きかける可能性も残されています。他国と連携することで、2国間協議よりもトランプ政権に対して交渉力を高めることが可能となります。それが奏功して、トランプ政権から関税率の引き下げを引き出すことができるかもしれません。さらに、関税の影響で米国での物価の上振れと景気の下振れの傾向が強まれば、米国内でトランプ関税への批判が高まり、それに配慮してトランプ政権が関税率を自ら引き下げる可能性も出てきます。

このように関税率はこの先引上げられる可能性も、また引き下げられる可能性もあると考えられます。日米関税合意で、関税問題に決着が着いたということにはならないと考えられます。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。