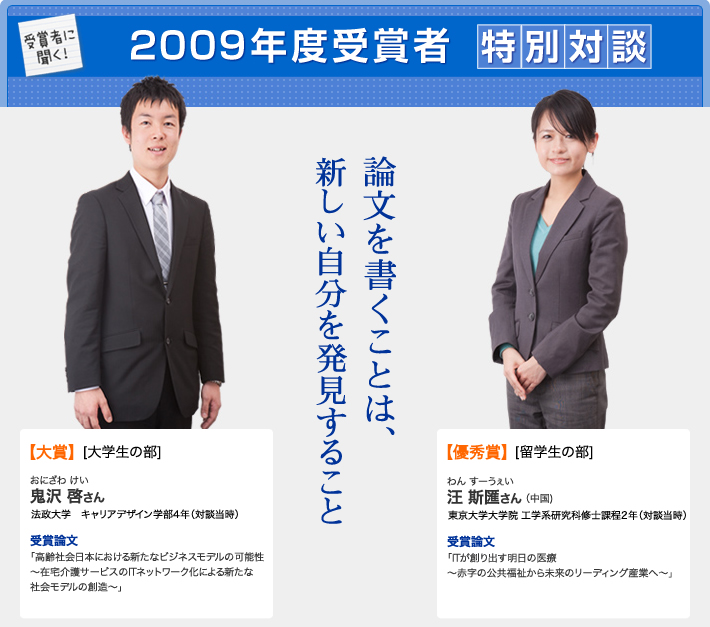

「NRI学生小論文コンテスト」に応募した動機や、論文を書く上で大変だったこと、得たものなどを2009年度の受賞者2名にお話しいただきました。

コンテストへの応募を決めたのは、日ごろから感じていた問題意識と向き合い、自分のメッセージを伝えたいと思ったから。

-

-

─ コンテストに応募した動機やきっかけを教えてください。

鬼沢:

2009年の応募当時、私は大学3年で就活情報を集めていました。企業研究を進めるなかで野村総合研究所(以下、NRI)という会社に興味を持ち、同社のホームページでこのコンテストを知りました。私は大学1年のときに介護士の資格を取り、週に3~4日、ヘルパーとして仕事をしています。介護の現場での経験を通して感じたことを文章で表現したいと思い、コンテストへの応募を決心しました。

汪:

私は上海の大学にいたころから、NRI配信のポッドキャストを利用していたので、以前からNRIという会社に関心がありました。その後日本で大学院に通い、就職活動を始めたときに、ある就活情報誌の広告で論文コンテストを知り、自分にとって興味のあるテーマだったので、やってみようと思いました。

-

─ 2009年度のテーマは「ITを活用した日本発ビジネス」ですね。論文の構想はどのように生まれたのでしょうか。

鬼沢:

介護の現場では、介護される方、ヘルパー、訪問看護師や作業療法士、地域の職員など、さまざまな立場の人が関わっていますが、それぞれのネットワークづくりや情報共有があまり機能しておらず、介護される方にとって不便な状況になっています。そんな介護の状況を、ITという仕組みを通して全体につながりをもたせることができれば、やがてはビジネスとしても成り立つのではと考えました。

汪:

大学院の授業で、病院における電子カルテの普及率や遠隔医療の問題について学び、医療ITの今後について書いてみたいと思いました。関連書籍や資料をいろいろ読んで自分なりに仮説を立て、実際に自分が病院を受診したときに、現場の医師にシステムの現状や問題点などを直接伺い、テーマをより明確にしていきました。

-

理想論かもしれない。でも、学生だからこそ、大胆で斬新な

意見を打ち出していきたい。

-

-

─ 論文を書き上げる中で、どの工程が難しかったですか。

鬼沢:

自分自身それほどITに関して知識がなかったので、どこまで具体的にビジネスモデルを提示できるか、という苦労はありました。自分の中では「これは斬新なアイデアだ!」と思っても、調べてみると、すでに使われている仕組みだったり、まだまだ考えが甘いな、と実感することも多かったです。けれど、あまり考えすぎず、学生という立場だからこそ、大胆で斬新な意見を打ち出していこうと思い、取り組むようにしました。

汪:

書きたいことはいっぱいありました。でも、たくさん並べすぎると、本当に伝えたいメッセージはどんどん薄くなっていってしまう。そのあたりのバランス調整や妥協点について悩んだり、試行錯誤しました。

─ では逆に、論文作成の中で、楽しいと感じたり、モチベーションがアップする部分はありましたか。

鬼沢:

自分が論文で提案したITシステムが、本当に介護の現場に導入されたら、介護される方たちはもっと便利になるだろうな、たくさんの人に喜んでもらえたらいいな、とイメージを描いていたので、その部分ではすごく楽しみながら書けました。

汪:

自分が授業で学んだこと、本を読んで調べたこと、実際に話を聞いたことなど、論文を書くことで、いろいろな知識が同じテーマのもと、一つに集約されていく楽しさがありました。また、鬼沢さんの論文もそうですが、介護や医療分野におけるシステムは崩壊の危機と言われているからこそ“マイナスをプラスに変化する”チャンスでもあると感じました。

同年代の人たちがこんなにもいろいろな考えをもっているんだ、

ということを発見できて、よい刺激に。

-

─ 受賞の知らせを受けたときの感想はいかがでしたか。

鬼沢:

最初、携帯に知らない番号から電話がかかってきて、電話に出るかどうか迷ったんです(笑)。ちょうど介護の仕事で、利用者さんのお宅を訪問する直前だったこともあって。とりあえず出てみたら「論文が大賞に選ばれました」という驚きの知らせ。仕事中だったので「今ゆっくりお話する時間がなくて」と、一旦電話を切らせていいただいたのですが、仕事中も「本当に自分が大賞?」と気が気じゃなかったですね(笑)。

汪:

受賞の一報を聞いて、本当にびっくり。“感謝”の一言です。自分の論文は、いろいろ書きすぎて内容が薄まっている気がして、反省していました。 だから、受賞と聞いたときは、本当にうれしかったです。

-

-

-

─ NRI本社で開催された論文発表会では、社員の前でご自身の論文をプレゼンされたそうですね。

鬼沢:

発表自体は、あまり緊張しなかったのですが、その後、社員の方々から現実的な意見や指摘をいただく機会があり、はっとさせられることが多かったです。自分自身の考えが詰め切れていなかった点に気づくことができて、とても有意義な体験でした。

汪:

鬼沢さんは、堂々とプレゼンされていましたね!私もプレゼンや発表では緊張しないタイプなのですが、今回の論文発表会はNRIの社員の方々に向けて、ということもあり、ふだんはあまり体験できない、ほどよい緊張感の中で発表させていただきました。私の場合は、制限時間内にきちんと発表が終わらせられるか、それが一番心配でしたが(笑)。発表後の懇親会では、社員の方たちと身近にいろんな話をすることができて、とても楽しい時間を過ごしました。

鬼沢:

そうですね。懇親会では、社員の方々とのふれあいをはじめ、汪さんやほかの受賞者とも話をして、同年代の人たちがこんなにもいろいろな考えをもっているんだ、ということを発見できて、よい刺激になりました。

試行錯誤しながらも、最後まで頑張れば結果は得られる。

この確信は大きな収穫。

-

-

─ NRI社員との会話の中で、印象に残った話はありますか。

鬼沢:

私の提案したシステムを現実にするためのクリアするべき課題や財政の問題など、興味深い話をたくさん聞くことができました。それはやっぱり、実際に日々仕事をしているコンサルタントやエンジニアの方だからこそ生まれる意見なんだ、と実感しましたね。

汪:

ある社員の方に「外国の方なのに、日本の未来について真剣に考えているんですね」と言われ、ドキッとしました。自分では、そういう意識は全くなく、学生としての延長で、調べ物をして論文を書くという作業をしたつもりでしたが、社員の方は一人の学生が書いた提案を、個人レベルではなく、日本の未来という広い視野で考察してくれたんだ、と自分の世界が広がった気がしました。

─ コンテストを通して自分の将来へ活かせたことや、得たものはありましたか?

鬼沢:

日ごろぼんやりと描いていた問題意識や、ここをもっとこうしたらいいのに、と思っていたことを、頭をひねって思考し、それを文章にして、実際に現場で仕事をしているNRIの社員や審査員の方々に伝える。この経験は、就職活動において、自分の考えを改めて整理することができ、さらに自分自身の表現力を高める糧になったと実感しています。

汪:

ある目標を定め、試行錯誤しながらも最後までがんばってやれば、ちゃんと結果は得られるという確信を持てたことは大きな収穫です。また、今まで自分の日本語にあまり自信がなかったのですが、今回の論文で、日本語で表現した文章を認めていただけたことは、今後、日本で就職する上で自信につながりました。

※本記事の対談は、2010年4月におこなわれました。