投資家に高く評価される一流のエコノミストを目指して、厳しい競争を潜り抜け、経済予測や日本銀行での金融政策決定などに従事してきた木内登英。多数派の意見に流されずに、正しいと思うことを堂々と世に問う姿勢や信念は、どのように培われたのでしょうか。

エコノミストとしてキャリアを積み、国の政策決定にも関与

私は1987年に野村総合研究所(NRI)に入社以来、基本的にエコノミストの道を歩んできました。日本経済の分析・予測チームに在籍した後、1990年にドイツに駐在してヨーロッパ経済を、1996年からはニューヨークでアメリカ経済を担当しました。2002年に帰国後、2004年に野村證券に部署ごと転籍。金融経済研究所経済調査部で部長兼チーフエコノミストを務めました。

2012年に日本銀行政策委員審議員に就任しました。これは、一般企業の取締役会メンバーに相当するもので外部人材が登用されます。私は長年、経済見通しを立てる仕事をするうちに、投資家のためだけでなく、もっと幅広い人に貢献する仕事がしたい、それができるのは政策に関わる仕事だろうと考えるようになっていました。ですから、声をかけていただいたときには、すぐに承諾しました。

5年間の任期の中で、金融政策や重要な業務案件の意思決定に携わりました。そして2017年7月に古巣のNRIに戻り、現在は金融ITイノベーション事業本部でエコノミストとして活動しています。

通貨統合の裏には、経済合理性を超えた歴史的な信念があった

キャリアの中で、エコノミストとしての私の考え方に大きな影響を与えたのが、2回にわたる海外駐在時の出来事です。最初の赴任地では、1990年7月の東西ドイツの経済・通貨統合の歩みを間近で見守ることになりました。東西間で経済的な壁がなくなり、通貨が統一され、そこから東ドイツがどのように立ち直るのか。西ドイツがどう経済復興を助けるのか。問題は山積し、西ドイツの住民には増税などの負担が重くのしかかりました。一時は東・西の関係が悪化する局面もありましたが、最終的にかなりスムーズに進んでいったように思います。

ドイツ赴任の後半では、イギリスやイタリアで通貨危機が起こりました。ヨーロッパの通貨制度が崩れ、統一通貨を作ろうとする動きが出てきたのです。通貨を統合すれば、どの国も失うものがあります。特にドイツは、信頼性の高いマルクや金融政策の決定権を手放さなくてはなりません。得るものが少ないのに、なぜ統一に向かっていくのかと、私も最初の頃は懐疑的に見ていました。けれども、二度と戦争を起こさないという平和に向けた強い決意を持ち、欧州統合という理念に立って、通貨統合はやり遂げられました。そこには、ドイツ特有の過去の歴史に基づいた信念があり、非常に印象深い経験となりました。

国民性が現れる、国家にとっての非常事態後の経済動向

次の赴任地のニューヨークでは、2001年に同時多発テロに遭遇しました。私は事件当日、ワールドトレード・センター近くの高層ビルの中におり、飛行機が突っ込む様子を目の当たりにしました。真昼なのに辺りが粉塵で真っ暗になり、ビルに閉じ込められ、その後の混乱にも巻き込まれ、本当に大変な経験でした。

通常勤務に戻った時点で、経済見通しの改定に取り掛かりました。こうした大きな事件が起こった時には、どのように見通しを変えるかが重要です。とはいえ、エコノミストも生身の人間ですから、心理的な影響を受けて経済見通しは低くなりがちです。私はだいぶ迷った末に、翌年はマイナス成長になるという予測を出しましたが、これはあまり当たりませんでした。

この時、私の頭にあったのは1995年に起きた日本の阪神・淡路大震災時のイメージでした。あの時は6500人近い方が亡くなったため、喪に服して多くのイベントが中止となり、関西だけでなく東京地区でも消費マインドが冷え込みました。その経験をもとに、アメリカでも同様のことがおこると考えたのです。ところが、アメリカ人は消費が弱くなればテロに屈したことになると考え、消費行動を変えませんでした。さすがに飛行機やホテルの利用者は激減しましたが、企業側は飛行機代や宿泊代を大幅に引き下げ、議会も特別支出を増やす法案を一気に通過させました。こうした努力が奏功し、2001年秋以降2002年春にかけて、アメリカの景気は急回復しました。

マクロとミクロの視点を持ち、冷静さを保つ

ドイツとアメリカでの経験を通じて私が学んだのは、日本と同じ発想ではいけない。経済の分析や見通しには、その国々の国民性、気質、歴史を踏まえて考える必要があるということでした。

エコノミストとして、経済予測を立てるときには、経済統計などを用いてマクロで捉えるだけでなく、実体験やヒアリングを通じて得たミクロの情報も組み合わせることも大切です。たとえば東日本大震災のときには、私は何回も現場に足を運び、復興作業の進捗を観察し、地元住民の声を聞きました。このように大きな出来事がないときでも、経済指標のみに頼るのではなく、百貨店や店舗などに足を運び、実体験を踏まえて、複合的に経済の分析・予測をするように心掛けています。

ニュートラルな立場で積極的に情報発信をしていく

私は現在、金融政策や金融全般の分析を行い、それに基づき、講演、レポート執筆、顧客や海外投資家との面談などに取り組んでいます。コラムの執筆や雑誌への寄稿に加えて、メディアから取材を受けることもよくあります。金融政策は重要な政策ですから、偏った方向に進んでいると思うのであれば、きちんと批判すべきです。これからもニュートラルな立場で、積極的に情報発信をしていくつもりです。

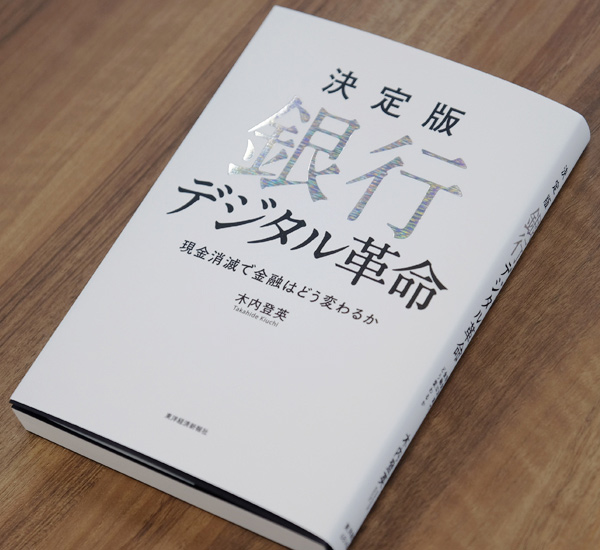

以前から、形に残るものとして本を書きたいと思っていたので、今は休日になると、家の近所のカフェで本の執筆に励んでいます。NRIに戻ってからの最初の2冊は金融政策がテーマでしたが、3冊目はデジタル通貨を取り上げています。ブロックチェーンの仕組みなどは専門外ですが、通貨に対する考え方であれば、これまでのバックグラウンドや知見を重ね合わせることができます。今後はできる限り時間を捻出して、NRIの事業に近いテーマも含めて幅広く取り上げ、考えを深めていければと思っています。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。