株式会社野村総合研究所では、2003年より毎年、売上高上位の国内企業約3000社を対象に「ユーザ企業のIT活用実態調査」を実施しています。この連載では、最新の調査から、いくつかの設問をピックアップして集計結果をご紹介します。日本企業のIT活用動向を知るとともに、自社のデジタル化および情報化の戦略を考える一助としてご活用ください。

今回は、デジタル化推進部門の有無と、デジタル化推進部門の組織的な配置に関する調査結果を取り上げます。本調査では、デジタル化推進部門を、部門の大きさや階層(部、課、チームなど)に関わらず「主にデジタル化の推進に関わる業務を担う組織」と定義しています。

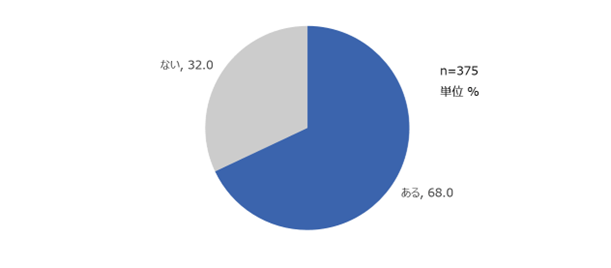

デジタル化推進部門の有無をたずねたところ、「ある」と回答した企業が68.0%、「ない」と回答した企業は32.0%でした(図1)。7割近い企業が、専門組織を設置してデジタル化に取り組んでいることが分かります。

図1 デジタル化推進部門の有無

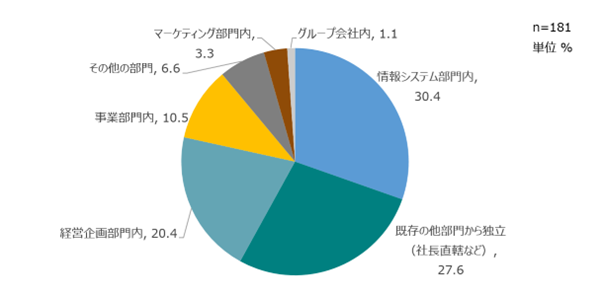

次に、デジタル化推進部門が「ある」と答えた企業を対象として、デジタル化推進部門がどの組織に所属しているかをたずねました。その結果、情報システム部門内と答えた企業が30.4%と最も多く、続いて、既存の他部門から独立(社長直轄など)が27.6%、経営企画部門内が20.4%、事業部門内が10.5%でした(図2)。

図2 デジタル化推進部門が所属する組織

デジタル化推進部門をどの組織内に設置するかによって、期待されるメリットは異なります。

情報システム部門内に設置するパターンでは、技術的なスキルが豊富な専門家が集まっているため、そのスキルを活かしてデジタル技術の導入や業務への適用を進めることができます。また、既存の社内システムの開発・運用やセキュリティ対策を行ってきたことから、デジタル化を行うにあたっても一貫性を保ちながら、それらとの連携を円滑に行うことができるでしょう。

経営企画部門内に設置するパターンでは、経営戦略に基づいたトップダウンでのデジタル化や、全社横断的な取り組みが進めやすいという点がメリットになり得ます。

事業部門内に設置するパターンでは、ビジネス目線でのデジタル化によって、新たなサービスや商品の創出につながり、実行のスピードも速いという利点があります。

既存の他部門から独立させて設置するパターンでは、既存の判断基準や制度、慣習にとらわれずに自由な発想や柔軟な活動ができるため、デジタルによる変革を行いやすいと考えられます。また社長直轄組織の場合、トップダウンで推進できるという利点があります。

一方で、それぞれの設置パターンについて、その組織特性から以下のような課題が発生する傾向があります。

経営企画部門や事業部門に設置した場合、組織の特性上ビジネス的な視点が強く、技術的な知識に乏しい場合があります。それを補うために、技術専門家をメンバーに加えることや、外部の専門家の支援を受けるなど、技術的知識やスキルを補うことが必要になります。

情報システム部門内や既存の他部門から独立した組織に設置した場合、ビジネスの現場から遠いため、ビジネスの最前線で生じている課題をタイムリーに把握しづらいという課題が挙げられます。その場合、技術とビジネスを両方理解している人材を、双方をつなぐブリッジ人材として配置することや、双方のメンバーで構成するクロスファンクショナルチームを設置することが解決策となり得ます。

また、リソースの配分も問題になります。それぞれの事業部で個別にデジタル化を推進する場合、同じような取り組みによってリソースの活用が非効率になってしまう場合もあります。独立した組織にした場合も、情報システム部門や事業部門などとの最適なリソース配分も課題となります。

そして、すべてのパターンに共通する課題として、コミュニケーションの改革があります。デジタル化推進組織をどこに置くにしても、関係するすべての部門が密接に連携することが必要です。そのためには、これまでの仕事のやり方や慣習にとらわれない、デジタル化に適した「文化」に変革していくことも必要になるかもしれません。その実現には、デジタルに精通している経営層のリーダーシップが期待されます。

プロフィール

-

池田 菜緒美

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。