ROICとは、企業が事業活動のために投じた資本を使って、どれだけ効率的に利益を生み出したかを示す指標です。Return On Invested Capitalの略で、投下資本利益率と訳されます。一般的には、次のような計算式で算出されます。

ROIC = 税引後営業利益÷投下資本 = 税引後営業利益÷(有利子負債+株主資本)

(読み:アールオーアイシーまたはロイック)

ROIC・ROE・ROAの違い

ROICと同様に資本に対する収益性を表す指標として、ROE(自己資本利益率)が挙げられますが、ROEとROICは次のような違いがあります。

ROEは、株主の目線からみた企業の収益性を測る指標です。よって、株主から集めた資金(株主資本または自己資本)と、企業が株主に還元する配当の原資となる企業の最終利益(当期純利益)の比率を表します。

一方ROICは、経営者の目線からみた企業の収益性を測る指標です。よって、株主資本に加えて金融機関から借り入れた資金(有利子負債)を含むすべての投下資本と、事業活動から生み出された利益(営業利益)の比率を表します。

このような違いはありますが、いずれの指標も、売上高営業利益率のように財務諸表のP/L(損益計算書)だけでなく、B/S(貸借対照表、バランスシート)も意識した経営指標です。同様にB/Sを意識した経営指標として、ROA(総資産利益率)もあります。ROAは投下資本だけでなく企業が保有しているすべての資産に対する利益率を計算する指標であり、取引先に対する買掛金なども含まれる点が異なります。

ROICが注目されるようになった背景

近年、ROICは企業・投資家の双方から注目されています。その背景には、政府や東京証券取引所が企業に対して企業価値と資本コストを意識した経営を目指すよう働きかけていることがあります。ROICよりも先に注目されたのはROEです。2014年に経済産業省が発表した「伊藤レポート」が、企業は持続的成長に向けて企業価値を高めていくためにROE8%以上を目指すべきと提言したことを受けて、多くの企業がROEを重要経営指標として掲げるようになりました。しかし、ROEは自己資本の圧縮すなわち財務レバレッジを高めることによって見かけ上、数値が上昇してしまうという性質もあることから、次第に、企業の事業そのものの本質的な「稼ぐ力」を直接的に表すROICが注目されるようになってきました。

さらに近年は、ROICを単に経営指標として掲げるだけでなく、事業ポートフォリオやコスト構造の抜本的な見直しなど、全社的な経営改革を進めていくうえでのシンボルとして用いる「ROIC経営」を標榜する企業が増えています。いち早くROIC経営の実践を宣言したオムロン社では、事業別のROICを収益性指標として評価する「事業ポートフォリオマネジメント」と、ROICを販売や製造など各部門のKPIに分解してつなげる「ROICツリー(同社はROIC逆ツリーと呼んでいる)」を導入し、経営陣から現場までROICの概念を浸透させることで、収益性と企業価値の向上に取り組んでいます。

ROICの活用手法

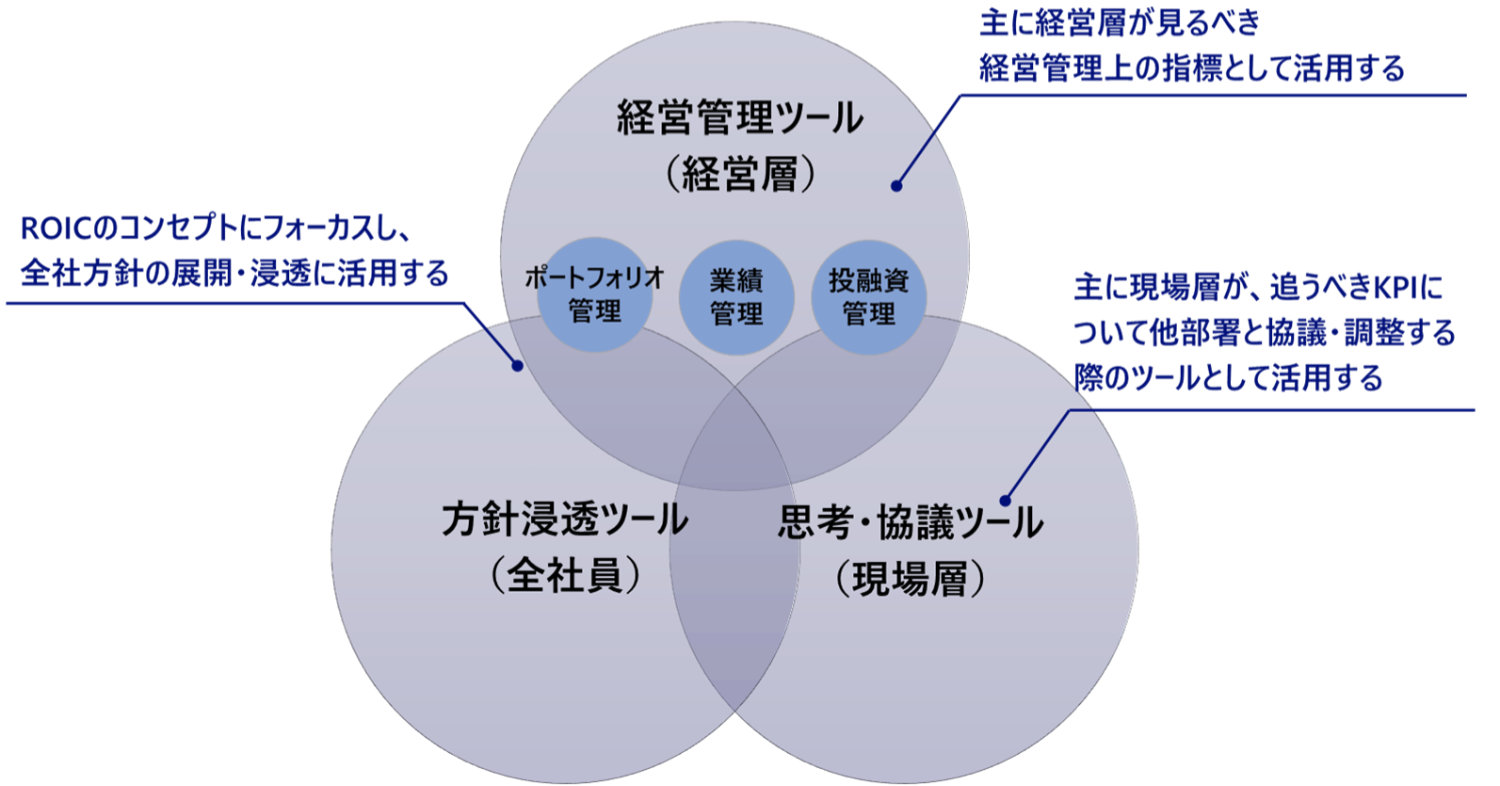

図表 ツールとしてのROIC

【図】野村総合研究所作成

ROICの活用手法は、大きく下記3つの方向性に分類できます。

1. 経営管理ツール

主に経営層による経営管理のために指標として用いるケースです。具体的には、IRコミュニケーション、全社および事業ごとの業績管理、事業ポートフォリオ管理、投融資管理(ハードルレート設定)などに用います。特に業績管理として用いる場合には、非財務指標を含む他の経営指標との関係性や中長期の目標設定および各階層への期待役割を明らかにすることが重要になります。

2. 方針浸透ツール

自社の経営方針について非管理職含む全社員の理解を促すためのツールとして用いるケースです。経営方針として、預かった資本・資源(ROICの分母)から如何にして付加価値(ROICの分子)を生み出すか、という方針・コンセプトを伝える際にROICに言及する形で用います。この場合にはROICを資本コスト以上に向上させていくことについて平易な言葉に置き換えるなど、社員の理解や浸透を進めるための工夫が求められます。

3. 思考・協議ツール

企業における多様な組織同士のコンフリクトを解消していくためのツールとして用いるケースです。各部署で追っている活動のKPIが双方でコンフリクトを起こすとわかった際に、ROIC向上や資本コスト低減により良い影響を与える形で妥結点を思考・協議することが想定されます。この場合にはコンフリクトを調整する管理職層や、意思決定権限のある人材にROICを理解させる必要があり、そのための研修やワークショップによる理解定着が有効です。

ROICは経営指標ですが、ROICをどう活用するかについは特定されるものではありません。何に重きを置くかは各社各様であり、自社にとっての意義を明確にすることが重要といえます。

動画で解説

ROIC(投下資本利益率)に関して動画でお伝えしています。