PBRとは

PBRとは、株価が1株当たりの純資産の何倍かを示す株価指標です。Price Book-value Ratioの略で、株価純資産倍率と訳されます。以下の計算式で算出されます。

PBR=株価÷1株当たり純資産(BPS:Book-value per Share)

PBR=時価総額÷純資産

(読み:ピービーアール)

PBRが注目されるようになった背景

これまで、PBRは主に投資家が株式投資をする際の指標として用いられており、企業が特に重視する指標ではありませんでした。しかし、2023年に東京証券取引所が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を提言し、特にPBRが低迷し1倍を割れている上場企業に対して改善策の開示・実行を要請したことを受けて、多くの企業が注目するようになりました。

PBRは1倍のとき、株価と1株当たり純資産が同じ水準であることを意味します。1株当たり純資産とは、企業が1株に割り振ることができる純粋な財産であるため、仮に企業が解散・清算した場合に株主のもとに残る価値を表します。よって、PBRが1倍を割れているということは、理論上は、株主が投資先の企業に対して「事業を継続するよりも解散した方が良い」と評価しているとも言えます。

2023年初に東証が発表した時点では、プライム市場でも約5割、スタンダード市場でも約6割の企業がPBR1倍割れの状態であることが指摘されていました。現在は各社の改善策の開示・実行が進んでいることもあり、多くの企業でPBRは改善傾向にありますが、依然として、欧米の主要市場における上場企業と比較すると、全体的に低い状態にあります。

PBRという指標の活用に関する留意点

企業が資本コストを意識した経営を実践し企業価値を向上させていく上で、PBRを経営指標として活用する際には、いくつか留意すべき点があります。

まず、PBRは業界や業種によって標準的な数値が異なるという点です。例えば、資産規模の割に利益率が低い業種は、他の業種と比較しPBRが低い傾向にあります。また、特に成熟した業界ほどPBRが低い傾向がみられます。よって、業界や業種が異なる企業のPBRを単純に比較することはできません。

また、PBRは1倍を超えれば良いというわけではありません。PBRは、短期的に株価が上昇し純資産が減少すれば水準が上昇するため、例えば企業が自社株買いや配当などの株主還元施策は有効な施策となりえます。しかし、企業の収益性と成長性が持続的に改善されないと、株主還元施策を続けることは難しく、本質的には収益性と成長性を高める経営努力が重要であると言えます。

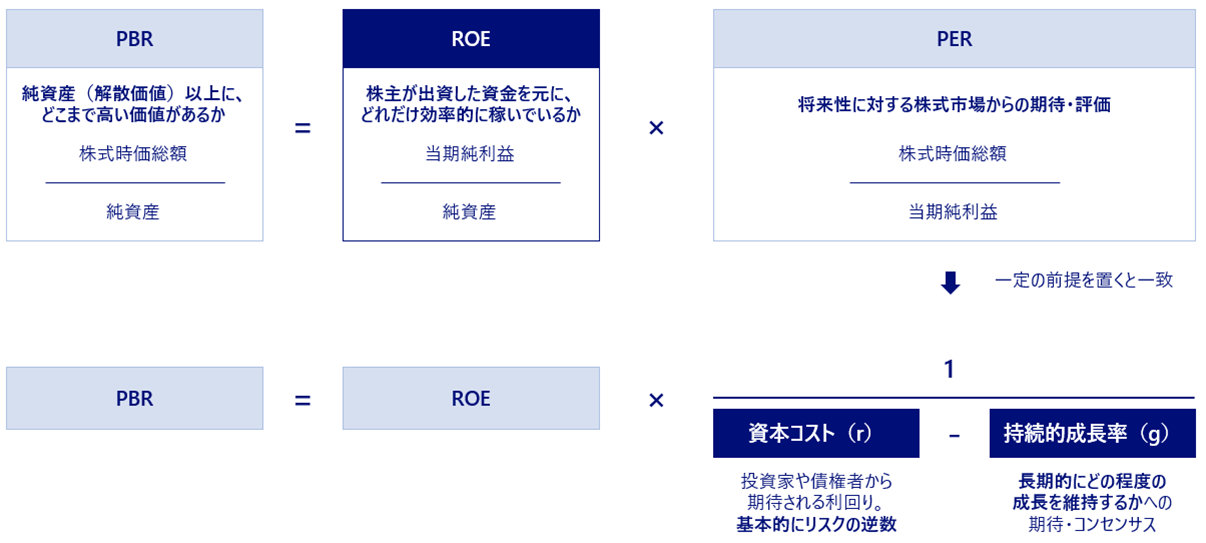

以上から、NRIでは企業価値向上を目指す上でPBRの水準そのものよりも、PBRを構成する要素に着目すべきであると考えます。PBRの計算式は、以下のように分解されます。

【図】野村総合研究所作成

ROEは収益性を、PERは株主から企業への成長期待を表します。ROEは、純資産(自己資本)が少ないほど高くなりますが、より重要なのは、同じ資本でより多くの利益を稼ぐ力すなわち「稼ぐ力」です。また、PERは利益成長率の向上と資本コストの低下(特に、その企業固有のリスク・プレミアムの低下)により数値が上昇します。よって、PBRを高めるためには、「稼ぐ力」を強化して資本コストを上回る高いROEを達成しつつ、その上で成長戦略を立案・実行していくことが求められます。すなわち、「稼ぐ力」と「成長」の両輪を、「持続的に」強化していく経営が重要となります。

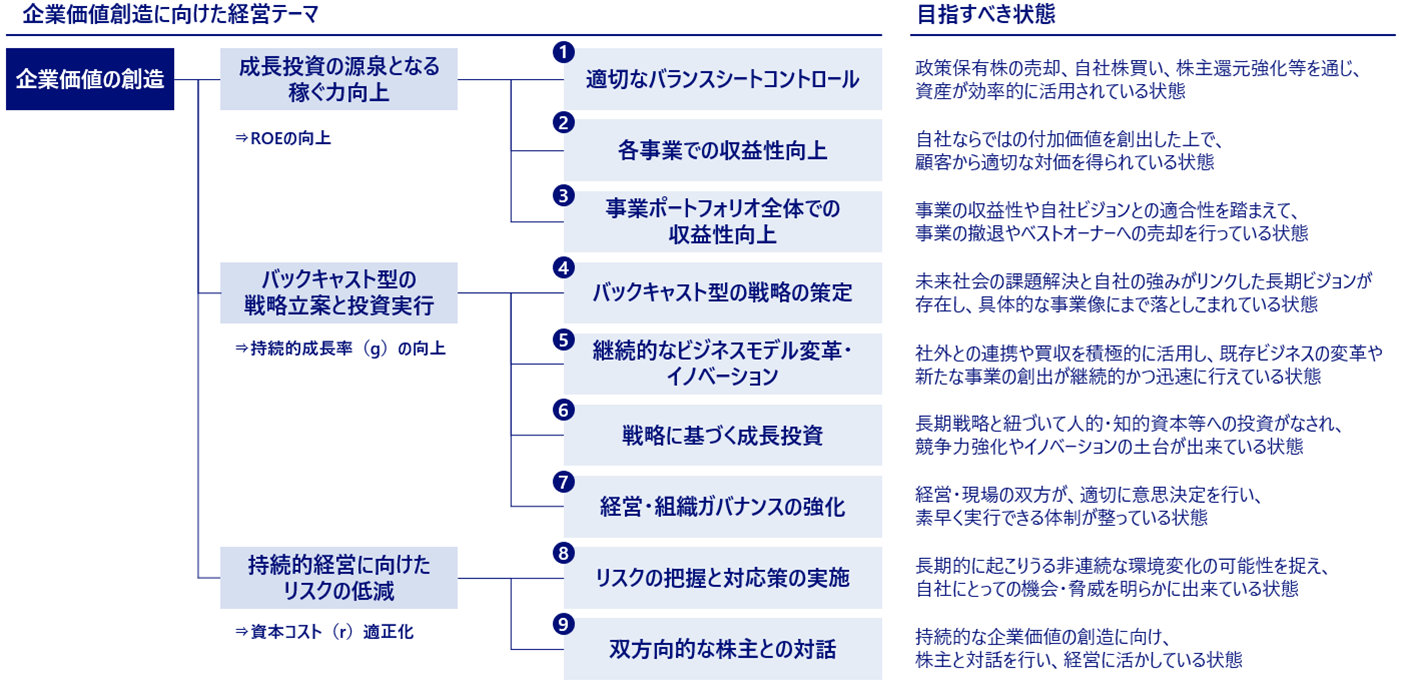

企業価値向上・PBR向上に向けた9つの経営テーマ

【図】野村総合研究所作成

それでは、企業価値を向上させる「稼ぐ力」と「成長」の両輪を、「持続的に」強化していく経営はどのように実現していけば良いでしょうか。ここでは、経営者が取り組むべき9つの経営テーマをご紹介します。

「稼ぐ力(ROE)」の向上のためには、まず、自社のバランスシートにも気を配る(❶)ことが求められます。政策保有株の売却、配当性向の引き上げ、自社株買い等、その手段は多岐に及びますが、「事業成長に繋がらないアセットには投資をしない」「投資をしないのであれば、株主に資金を返却する」という原理原則に立ち返ることが必要です。

その上で、デジタルトランスフォーメーションの推進や、プライシングの見直し等を通じて、各事業の収益性を向上させる(❷)ことが重要となります。またそれだけでなく、事業ポートフォリオ全体として、収益を最大化していく(❸ )ことが重要です。先進企業では、「自社がその事業にとってのベストオーナーなのか」という観点で各事業を分析し、ベストオーナーが他に存在する場合には、事業売却を行っています。

上場企業として、広く社会から資金を募る存在である以上は、株主還元に傾倒しすぎることなく、本質的に稼ぐ力を向上した上で、成長戦略を描き、将来に向けた投資を行っていくことが最も重要となります。

成長性を高める上で、まず重要になるのは、既存事業の延長で戦略を検討するのではなく、バックキャストで戦略を策定すること(❹)です。特に、日本は経済的にも成熟が進み、人口減に伴い今後の経済規模縮小も明らかであり、既存の延長で戦略を立案しても、大きな成長は見込めません。そうしたバックキャストで描いた戦略の実現に向け、ビジネスモデルの変革・新規事業の立ち上げを行っていくこと(❺)や、その基盤となる人的資本を始めとするさまざまな資本に投資(❻)を行っていくことが、長期的な成長の鍵にもなります。

また、こうした戦略策定や投資、ビジネスモデル変革をスムーズに進めるためには、経営・組織ガバナンスの改革(❼)を通じて、経営陣が長期的・客観的視野に立って戦略を立て、一定のリスクを取った投資を行える基盤を構築することや、ビジネスモデルの変化に合わせて、組織の持ち方を再設計することが重要です。

最後に、「経営の持続性向上」です。まず一つは、自社の経営に影響を及ぼすリスクを特定し、それに対する備えを明らかにすること(❽)です。近年は特にサステナビリティの観点でリスクや対応策を検討する企業が増えています。また、そういった観点だけでなく、シナリオ・プランニングを行うことで、自社のディスラプト(破壊)に繋がるような機会・脅威を明らかにする取り組みを行っている企業もいます。

そして最後に、これら8個の経営テーマや経営の見通しについて、株主と建設的な対話を行っていくこと(❾)が、企業価値創造に向けて客観的な目線で意思決定を行うためにも重要です。株主目線でも、企業の経営に対する考え方・スタンスが明確になることで、透明性が高まり、リスク・プレミアムが減少することに繋がります。

これら9つの経営テーマは、どれも簡単なものではないため、一気呵成に短期間で取り組むことは現実的ではありません。まずは自社のどこに課題があるのかを適切に把握した上で、どのテーマを、どういった順で取り組んでいくべきかを経営が中長期的に構想し、一貫性を持ってそれぞれのテーマを検討していくことが、企業価値向上における重要なポイントです。

動画で解説

PBRに関して動画でお伝えしています。