宣言再延長でさらに崩れた「短期決戦」の戦略

政府は東京、大阪など9都道府県に5月31日まで発令している新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を、東京五輪開催のほぼ1か月前の6月20日まで延長する方針を固めた。これは、筆者が1週間前のコラムで予想していた通りの展開である(コラム「 延長・拡大を繰り返す緊急事態宣言に沖縄県が追加 」、2021年5月21日)。

既に6月20日まで宣言が発令されている沖縄県と合わせて、10都府県で宣言が6月20日まで揃って実施されることになった。4月25日に始められた現在の3回目の緊急事態宣言の期間延長はこれで2回目であり、合計で2か月弱の実施となる。これで、宣言の実施期間は、昨年の第1回目の緊急事態宣言を上回ることになる。

人の動きが高まりやすいゴールデンウイークに合わせて「短期決戦」の方針で始めた今回の宣言は、結果的に長期化を余儀なくされる状況に陥っている。東京、大阪では新規感染者数は緩やかな減少傾向にあるものの、なお高水準が続いており、医療ひっ迫状態は解消されていない。

時短・休業要請といった事業者側への規制措置のみで新規感染を抑制することは、限界に近付きつつあるのではないか。この先は、個人の外出、移動を制限する措置が検討される必要があるだろう。

10都道府県6月20日までの宣言で経済損失は3兆1,790億円

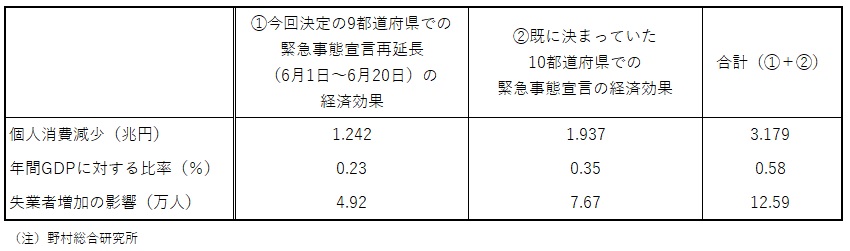

新たに、9都道府県での緊急事態宣言が6月20日まで約3週間(20日間)延長されると、経済損失は1兆2,420億円になると試算される。さらに、既に決まっていた9都府県での5月31日までの宣言と沖縄県の6月20日までの宣言による経済損失と合計した、10都道府県での緊急事態宣言の経済損失の試算値は、3兆1,790億円となる(図表)。過去2回の緊急事態宣言による経済損失の半分程度の規模だ。

これは4-6月期の実質GDP成長率を、年率換算で9%押し下げる計算となる。4-6月期の実質GDP成長率が、1-3月期に続いて2四半期連続でのマイナスとなり、景気がいわゆる「三番底」に陥る可能性が高い状況だ。

この先、宣言の再々延長や対象区域の拡大が実施される場合には、同期の実質GDP成長率は、年率換算で2桁ペース押し下げられる可能性も出てくるだろう。

(図表)緊急事態宣言延長ケースの経済損失試算

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。