ワクチン接種証明の国内利用で感染抑制

東京都には4回目となる緊急事態宣言が7月12日から発令されており、当初は沖縄県とともに8月22日まで続けられる予定だった。しかし東京都では連日過去最高水準となる新規感染者が発生し、宣言の発令から2週間以上が経過してもなお、緊急事態宣言による感染抑制効果は明確に確認できない厳しい状況だ。さらに、東京都から周辺の県、あるいは全国へと新規感染者が広がる傾向が見られている。

これを受けて政府は30日に、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府の4府県に緊急事態宣言を発令する方針を固めた。30日中に正式決定される可能性が高い。実施は8月2日から8月31日までの約1か月となる。東京都、沖縄県についても同じく8月31日まで期間が延長され、合計で約7週間となる。

東京都では、新規感染の抑制にもはや打つ手がない状況に至っている。飲食業への時短・休業要請、酒類提供自粛の要請といった事業者側に働きかける感染抑制策は既に限界にある。夜間を中心に都市部でなかなか減らない人流を抑えるためには、個人の行動自粛をもっと強く働きかけることが必要だろう。

さらに、差別につながらないように十分に配慮しつつも、海外渡航用に26日から申請が始まったワクチン接種証明(PCR検査の陰性証明なども含む)を、早期にデジタル化したうえで、国内で積極的に活用していくことも検討すべきだ。

それは、ワクチン未接種者の行動を一定程度抑制することと、ワクチン未接種者の接種を促すことの2つの経路を通じて、感染抑制効果を発揮することが期待される(コラム「 ワクチン接種証明の国内での積極利用を検討すべきか 」、2021年7月15日)。政府がワクチン接種証明の国内利用に慎重であっても、今後ワクチン接種が広がっていく中で、店舗、旅行などでの利用は増加していくはずだ。それに備えて、政府には早めの対応を期待したい。

第4回緊急事態宣言の経済損失は2.19兆円(東京五輪の経済効果の1.30倍)

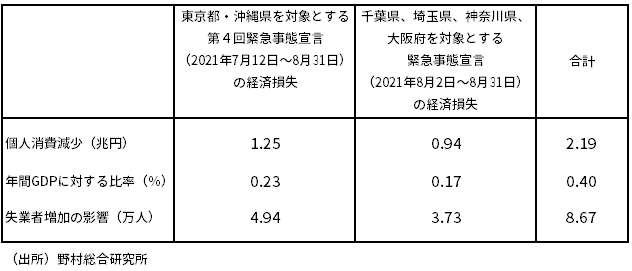

東京都と沖縄県に発令されている第4回緊急事態宣言は、当初1.03兆円の経済損失(個人消費の減少)を生じさせると試算した(コラム「 東京に4回目の緊急事態宣言発令:1兆円の経済損失で東京五輪の経済効果の6割を相殺 」、2021年7月8日)。今回期間が延長されたことで、経済損失は1.25兆円まで増える。他方、新たに加わる4府県の緊急事態宣言による経済損失は0.94兆円となる。両者を合計すると2.19兆円と、対象区域の拡大と延長措置によって、当初予定の2倍以上に膨れ上がる。これは年間のGDPの0.40%に相当し、8.67万人の失業増加をもたらす計算だ。

またこれは、7-9月期の実質GDP成長率を年率換算で6.2%押し下げる計算となる。1-3月期に続き4-6月期の実質GDP成長率は2期連続でマイナスとなった後、7-9月期は輸出増加や半導体不足の解消にも助けられ、一時的に年率2桁の高成長になると当初は予想していた。しかし、緊急事態宣言の拡大の影響などによって、それは難しくなったと考えられる。7-9月期も年率+2~3%程度といった低めの成長にとどまる可能性が高まっている。そして10-12月期には、輸出の増勢鈍化などから成長率はさらに低下しよう。

4回目の緊急事態宣言は東京オリンピックの開催時期と重なる。東京オリンピック・パラリンピックの経済効果は1兆8,108億円と試算される(コラム「 東京五輪1都3県無観客開催で観客数は9割減少、経済効果は1,300億円減少 」、2021年7月9日)。ただし、1都3県及び北海道、福島で無観客開催となったことで、観客のチケット購入や関連消費(交通費、宿泊費など)が減少する。それにより経済効果は合計で1,337億円減少し、1兆6,771億円になったと試算される。

この数字に基づくと、今回拡大された第4回緊急事態宣言による経済損失は、東京オリンピック・パラリンピックの経済効果の1.30倍にも達する。大会の経済効果は、緊急事態宣言によって完全に相殺されてしまう計算だ。

(図表)第4回緊急事態宣言拡大の経済効果

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。