予想を上回る10月水際対策緩和の効果

政府は今年10月に、海外からの個人旅行の受け入れや入国ビザ免除の再開などの水際対策の緩和措置を実施した。10月、11月の入国者数には、その効果が予想以上に大きく表れている。

11月の訪日外客数は93.5万人と9月の20.7万人の約4.5倍、10月の49.9万人の約1.9倍に急増した。新型コロナウイルス問題が生じる前の2019年同月の数字と比較すると、9月の水準はおよそ1割(9.1%)、10月は2割(20.0%)、11月は4割(38.3%)と急速に持ち直している。

感染問題への対応で海外旅行自粛の指示が政府から出されている中国からの訪日外客数は、11月に2019年同月と比べて2.8%の水準に過ぎないが、他地域からの入国は総じて大きく増加しており、特に韓国からの訪日外客数は、11月に2019年同月と比べて+53.8%と、驚くことに1.5倍以上にまで一気に増加している。予想を上回るペントアップ・デマンド(繰延需要)が生じているのである。

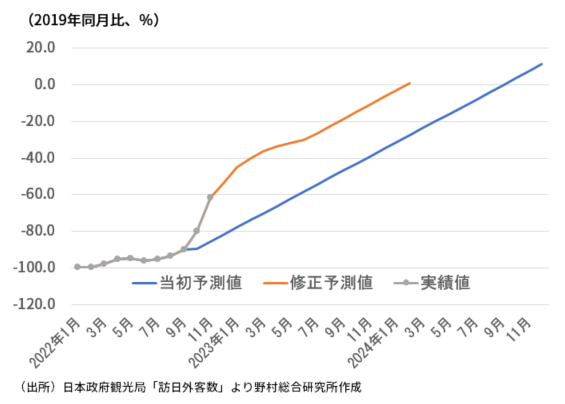

当コラムでは以前、海外での旅行者の入国者数の推移を参考に、10月の水際対策緩和後の入国者数、インバウンド需要の予測を示した(「 世界の海外旅行の回復と水際対策緩和後の日本のインバウンド需要見通し:2023年2.1兆円 」、2022年10月6日)。その際には、水際対策緩和実施からちょうど2年で、入国者数は新型コロナウイルス問題前の2019年の水準を取り戻す、と予測していた。

しかし、水際対策緩和後の実際の入国者数は、この時点での予測を大きく上回るものであり、先行きの見通しを修正する必要が生じている。

2023年のインバウンド需要は3兆5,400億円、 GDPを0.53%押し上げる

まず、ペントアップ・デマンドに支えられた足元の増加ペースは持続可能ではないだろう。そこで、この先については、増加幅が毎月4割程度ずつ低下していくと想定した。

他方で、入国者数に大きな影響を与える中国からの旅行者については、中国での感染対策が緩和されていく中、2023年7月以降は本格的に回復すると考え、それ以降の増加ペースは、水際対策緩和からちょうど2年で、入国者数は新型コロナウイルス問題前の2019年の水準を取り戻すとした前回の見通しでの想定増加ペースになると仮定した。

こうした前提で修正した新たな予測値によると、入国者数は2024年の2月に2019年の水準を上回ることになる。従来の2024年10月という見通しと比べて、その時期は8か月前倒しされる(図表)。

その結果、外国人観光客による消費、つまりインバウンド需要の見通しも修正される。新たな予測によれば、2023年のインバウンド需要は3兆5,400億円と、2022年の5,800億円から2兆9,600億円増加する。これは、2023年の名目及び実質GDPを0.53%押し上げる計算となる。来年の個人消費、そして景気には相応の追い風となるだろう。ちなみに政府は、インバウンド需要5兆円を目標に掲げているが、それが達成されるのは2025年となる見通しだ。

日本人の国内旅行は、全国旅行支援の影響から大きく増加しているが、海外旅行は回復しておらず、11月の出国日本人数は、2019年同月のまだ23.1%の水準に過ぎない。この結果、今後は、日本人と外国人観光客が国内宿泊施設を取り合う構図が強まり、宿泊予約が取れないボトルネックが生じる可能性があるだろう。そうした点に加えて、中国で拡大する感染が終息し、中国で海外旅行が解禁されるのがいつになるのか、の2点が、先行きのインバウンド需要を予想する際の大きな不確実性である。

図表 水際対策緩和後の訪日外国人観光客数の見通し

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。