予想を上回る外国人観光客の回復ペース

政府観光局は4月19日、3月分の訪日外客数を発表した。2月分を34.2万人上回る181万7,500人となり、コロナ前の2019年同月比で-34.2%と、2月の-43.4%を大きく上回るものとなった。

コロナ前の2019年には訪日外客数の3割を占め、国別で最大であった中国からの入国者数が低位に留まる中にもかかわらず、昨年10月の水際対策緩和からわずか半年で、2019年同月比で66%まで入国者数が戻ったことは全く予想外であった。

さらに、中国からの入国規制についても、既に緩和が始まっている。4月5日からは、出国前72時間以内の陰性証明の提示が不要となった。5月8日からは、接種証明の提示も不要となる。

3月分までの訪日外客数の実績値と、中国からの入国規制緩和の影響を反映して、訪日外客数の推計を行った。コロナ前の2019年同月の水準を上回る時期は2023年8月と、昨年10月の水際対策緩和から1年足らずとなる。

さらに、訪日外客数の予測値と2023年10-12月期の外国人一人当たりの消費額に基づいて推計した2023年のインバウンド需要は、5兆9,458億円となった。これは、2023年の(名目及び実質)GDPを1.07%押し上げる計算だ(コラム「 中国からの入国加速で今夏にも外国人観光客数はコロナ前の水準に:2023年インバウンド需要推計は5.9兆円:供給制約解消が喫緊の課題に 」、2023年4月19日)。

外国人観光についての政府目標は前倒しで達成へ

政府は3月31日に、観光立国の実現を目指す「観光立国推進基本計画(第4次)」を閣議決定した。観光を成長戦略の柱、地域活性化の切り札、と位置付けたうえで、コロナ禍で打撃を受けた観光の復活を目指す。「持続可能な観光」、「消費額拡大」、「地方誘客促進」をキーワードとして、「持続可能な観光地域づくり」、「インバウンド回復」、「国内交流拡大」を戦略的に取り組むとしている。

外国人観光については、2025年の目標として、1)訪日外国人旅行者数のコロナ前の2019年水準超え、2)訪日外国人一人当たり消費額20万円、3)インバウンド需要5兆円を掲げている。

しかしこれらの目標は、2025年を待つことなく、今年中にも達成される可能性が高まっている。

観光庁が4月19日に発表した2023年1-3月期訪日外国人消費動向調査によると、訪日外国人一人当たり旅行支出は、平均で21.2万円である。コロナ前の2019年の支出は15.9万円だった。水際対策緩和直後の2022年10-12月期の旅行支出は、これを上回る21.2万円であったが、2023年1-3月期も同水準が維持され、高水準が定着しつつあるようにも見える。政府が2025年の目標とした訪日外国人一人当たり消費額20万円は、既に達成された可能性も考えられるところだ。

円安による日本での旅行の割安感が背景にあると考えられる。それに加えて、日本での旅行の魅力が高まり、宿泊費などを中心に日本での支出を増やす傾向、いわゆる「贅沢志向」が外国人観光客の間で強まっている可能性もあるだろう。政府が目指す「高付加価値化」は、予想よりも早く達成されつつある。

また、訪日外国人旅行者数のコロナ前の2019年水準超え、という目標については、今年8月には単月ベースで達成されることが予想される。また、2023年のインバウンド需要は5.9兆円と予想され、5兆円という政府目標は今年中に達成される見込みだ。

このように、政府が観光立国推進基本計画で示した外国人観光客、インバウンド需要に関わる目標は、いずれもかなり前倒しで今年中にも達成される見通しとなっている。

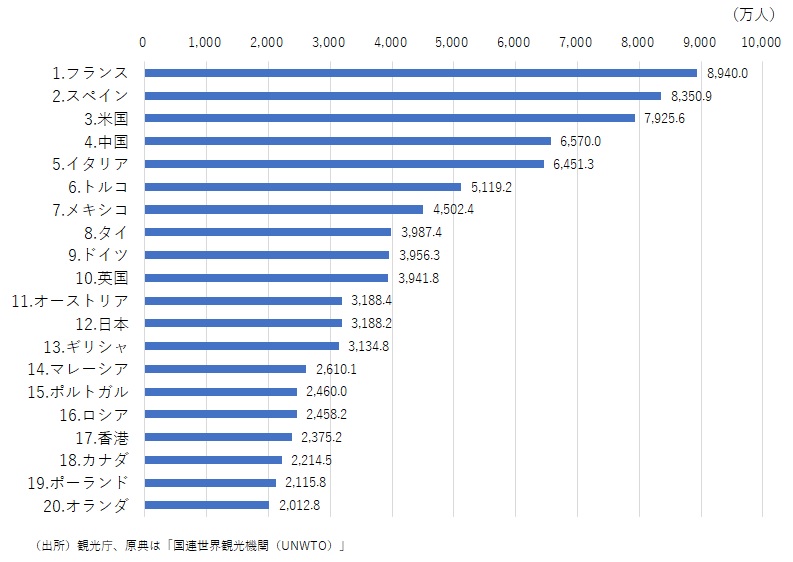

日本の外国人観光客数は世界12位

次に、世界の中における日本の外国人観光の現状を見よう。コロナ前の2019年の数字で見ると、外国人観光客数は3,188.2万人だった。これは世界の中で第12位である(図表1)。第1位のフランスと比べると、外国人観光客数は3分の1程度である。アジア地域で見れば、世界第4位の中国、第8位のタイに次ぐ順位だ。

経済規模で見れば世界第3位の日本であるが、外国人観光客数では第12位と遅れをとっており、現状ではなお観光立国としての地位には距離がある。しかしながら、観光地としての日本の潜在力、魅力はかなり高いものと考えられる。

図表1 外国人旅行客受入数の国別ランキング(2019年)

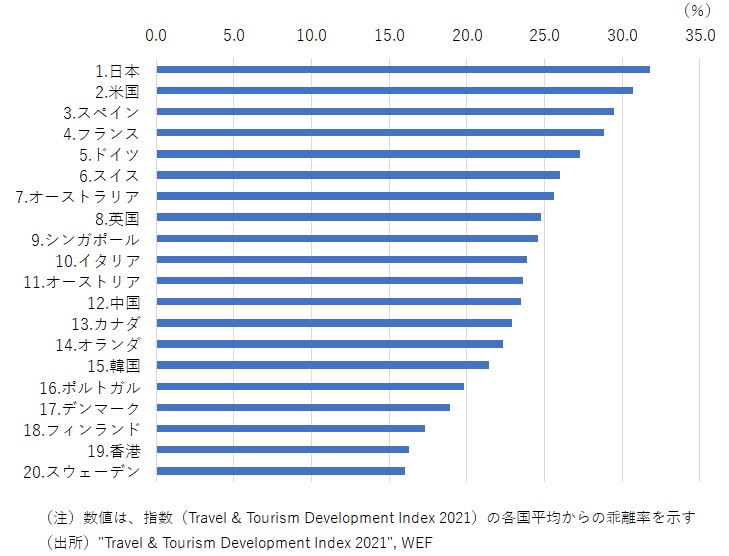

旅行・観光業の評価は世界1位に

ダボス会議として知られる世界経済フォーラム(WEF)が2022年5月に公表した「2021年旅行・観光発展指数レポート」では、2007年の調査開始以来はじめて日本が世界ランキングで1位を獲得した。この旅行・観光発展指数は、「観光魅力度ランキング」としてもしばしば紹介されているものだ。

同指数は、「持続的で耐性がある旅行・観光分野の発展を可能にする諸要因と政策を計測したもの」と説明されている。それに基づく17の指標の評価点から全体の指数が計算される。

具体的には、交通インフラの利便性、自然や文化など観光資源の豊かさ、治安の良さ、などが高く評価された結果、日本のランキングは世界第1位となったのである(図表2)。

外国人観光客数では世界第12位に甘んじている日本も、この旅行・観光発展指数に表れている旅行・観光業の優位性で見れば、堂々の世界一である。

図表2 旅行・観光産業開発指数のランキング(2021年)

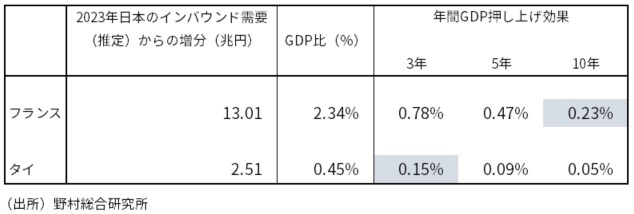

外国人観光客数フランス並みでGDP13.0兆円、タイ並みでGDP2.5兆円増加

そこで、近い将来には難しいとしても、10年先など将来の目標として、日本を訪れる外国人観光客数が世界1位のフランスと肩を並べることができる可能性を考えてみよう。

2023年1-3月期の外国人一人当たり平均消費額21.2万円を用いてその場合のインバウンド需要を計算すると、年間18.95兆円となる。2023年の日本のインバウンド需要は5.9兆円と推定されるため、そこからの増加分は13.01兆円となる。これは日本の(名目・実質)GDPの2.34%に相当する。2024年以降、10年かけてフランスの外国人観光客数に追いつくと仮定すれば、それは、毎年の(名目・実質)GDPを0.23%ずつ押し上げることになる(図表3)。

他方、近い将来にフランスの外国人観光客数に追いつくのは難しいことから、アジア地域では中国に次ぐ第2位のタイに日本が追いつく場合も考えてみよう。その際、2024年以降の日本のインバウンド需要は、追加で2.51兆円増加する計算だ。これは日本の(名目・実質)GDPは0.45%に相当する。これを3年で達成すると仮定すれば、毎年の(名目・実質)GDPは0.15%ずつ押し上げられることになる。いずれの場合でも、相応の景気浮揚効果が期待できる、と言えるだろう。

図表3 日本の外国人入国者数が世界第1位フランスの水準、第8位タイの水準に並ぶ場合の経済効果

供給制約の緩和が喫緊の課題に

このように、インバウンド需要には、低迷している日本経済を活性化させる大きなポテンシャルがあり、成長戦略の柱の一つに位置づけられるべきだろう。

ただし、海外からの外国人観光客が増加する需要側から見たポテンシャルはかなり大きいとしても、それを受け入れる供給側に制約が生じてしまい、それによってインバウンド需要が期待されたほど大きな経済効果を発揮できない恐れがある。

今のペースで外国人観光客数が増加すれば、早晩、外国人観光客の宿泊不足などが生じることになるだろう。また、国内観光業全体の人手不足も、ボトルネックとなるだろう。こうした点から供給制約の緩和、解消を迅速に行うことが求められる。

短期的な施策としては、コロナ禍で国内にシフトした日本人の旅行先を、迅速に海外に戻るように促し、国内でのホテル不足を緩和することが重要となるのではないか。3月時点で訪日外客数は、コロナ前の2019年同月の66%まで改善したが、日本から海外への出国者数は同46%と回復が遅れている。

持続的なインバウンド需要を日本経済の成長のけん引役にするための方策として、より中長期的な観点からは、以下の3つの取り組みが重要だ。

第1は、高付加価値化である。外国人観光客の一人当たりの消費額を増加させれば、供給面での制約から客数の増加ペースが鈍っても、日本のGDPを押し上げる効果を高めることができる。この点については、既に見たようにその兆候は見られる。しかしまだ完全に定着したとは言い切れないことから、こうした傾向を持続させるよう、魅力あるサービスを提供するなど、前向きな取り組みを事業者も行うことが求められるだろう。

第2は、大都市部と比べて宿泊先の余裕が相対的に大きいと見られる地方部に外国人観光客を誘導することだ。外国人観光客は日本の大都市部の旅行に集中する傾向があるが、地方の観光資源を紹介し、また地方の観光整備を進めることが重要だ。SNSによる情報拡散、インフルエンサーの活用なども選択肢となるだろう。

そうして外国人観光客を地方に誘導できれば、地方経済の活性化にもつながる。またその結果、日本の企業や個人が大都市部から地方に移動し、地方に埋もれるインフラ、人材をより活用するようになれば、日本経済全体の生産性向上にもつながるはずだ。

観光関連の設備投資拡大を促すことが重要

インバウンド需要の高付加価値化という「深掘り」と、訪日外客の地方誘致という「地理的拡大」の双方を軸に、インバウンド需要の持続的な拡大につなげていくことが重要だ。この2つについては、「観光立国推進基本計画(第4次)」の中で、政府も重視している(コラム「 2023年のインバウンド需要は4.96兆円と早くもコロナ前を上回る予想 」、2023年2月21日)。

第3は、事業者に設備投資を促すことだ。ホテル建設が進めば、宿泊のキャパシティが増え、また日本経済の潜在力の向上にもなる。そのためには、海外からの観光客の増加とインバウンド需要の増加が一時的では終わらずに、将来にわたって続くとの期待を、事業者の間に高めることが重要となる。

さらに、それを実現するには、様々な国、地域から外国人客を呼びこむことが重要なのではないか。コロナ前のように特定の国に偏っていては、2国間関係が悪化するような際に、海外からの観光客とインバウンド需要が一気に冷え込んでしまうとの懸念を拭えないからだ。いわゆるリスク分散が必要なのである。そのためには、政府、地方自治体、事業者らによる海外での積極的な広報活動なども欠かせないだろう。

足元で予想外のペースで外国人観光客が増加し、この夏にもコロナ前の2019年の水準を上回ることが見込まれる。その時点で、供給制約の問題はより表面化してくるだろう。観光地が外国人で混み合うことや、外国人観光客によって国内での宿泊先の予約が入らないなど、日本人の間での不満が高まってくる可能性も考えられる。

その前に、上記のようなインバウンド戦略の実行にしっかりと道筋をつけておくことが、日本を観光立国とし、インバウンド需要を日本経済再生の原動力にするためには重要なのではないか。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。