コアCPIの前年比は再び反転

総務省は19日に、4月分の消費者物価統計を発表した。コアCPI(除く生鮮食品)は前年同月比+3.4%と3月の同+3.1%から上昇した。政府の物価高対策の影響で2月のコアCPIは前年比+3.1%と1月の同+4.2%からいったん大きく下落したが、また上昇傾向に転じてきている。6月には再び4%台に乗せる可能性がある。

4月のコアコアCPI(除く生鮮食品、エネルギー)は前年同月比+4.1%となり、前年比の上昇傾向は過去1年間続いている。政策効果の影響を除く基調的な物価上昇率には、なお鈍化の兆しが明確に見られていない。

4月のコアCPIの前年比は3月と比べて0.3%ポイント上昇したが、これは生鮮食品を除く食料の寄与+0.18%ポイント、宿泊料の同+0.08%ポイントでほぼ説明できる。

食料品価格の値上げの動きはなお続いており、鶏卵の前年同月比+33.7%、ハンバーガー(外食)の同+18.2%、炭酸飲料の同+16.9%、チョコレートの同+15.0%、からあげの同+12.7%など、価格高騰が目立つ。

宿泊料は前年同月比+8.1%上昇した。感染リスク低下、水際対策緩和などを受けた旅行需要の高まりを反映しているのだろう。一部地域での全国旅行支援の終了による宿泊料への補助削減が影響した可能性もある。

6月のコアCPIは再び4%台に乗せる可能性

6月には電力大手7社が電力料金の値上げを実施する。これにより総合指数は前月比で0.42%上昇すると試算される(コラム「 6月から電力料金14~38%値上げ:CPIを0.42%押し上げGDPを0.08%押し下げると試算 」、2023年5月16日)。

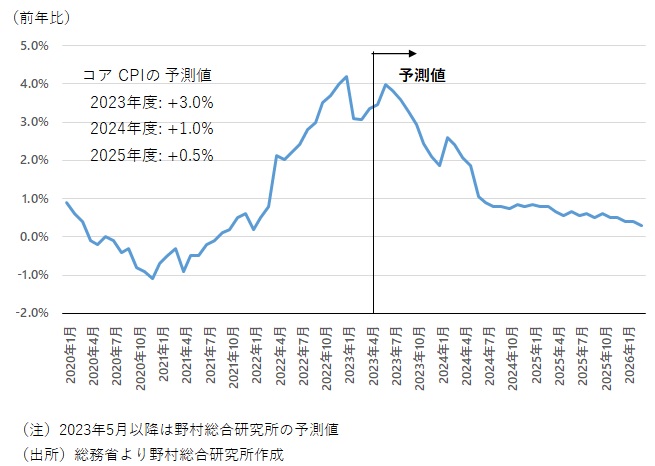

6月のコアCPIの前年比は、前年同月比+4.0%と再び4%台に乗せるというのが、筆者の現時点での予測だ(図表1)。

他方日本銀行は、コアCPIの前年比上昇率は、今年度下期に入ると日本銀行の物価目標である2%を下回っていくとの見通しを示している。しかしその見通しは後ずれしてきている。筆者の現時点での見通しでは、コアCPIの前年比上昇率が2%を下回るのは、2024年1月である。

図表1 コアCPIの見通し

2%の物価目標の達成は簡単でない

日本銀行は4月の展望レポートで、コアコアCPIが2023年度の+2.5%から2024年度に+1.7%と低下した後、2025年度には+1.8%とわずかに高まるとの予測を示した。2025年度には物価目標の+2%に再び接近するものの、それに達することはない、との見通しである。

この展望レポートの予測は、「2%の物価目標が達成できるかどうかについて、日本銀行は十分に自信を持てないことを表現している」と総裁は記者会見で説明した。昨年来の物価高騰が、賃金上昇率を上振れにつながったところまでは確認できたが、それが賃金と物価の持続的な好循環につながるかどうかはまだ見通せないのである。

植田総裁は従来、「2%の物価目標の達成は簡単でない」との見通しを示している。

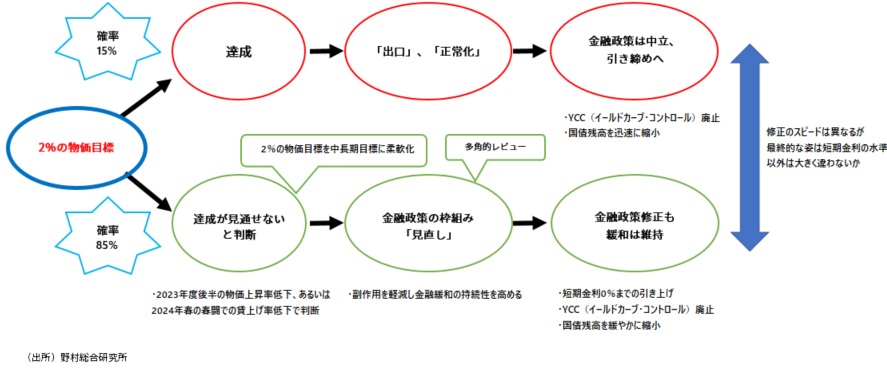

日本銀行に先行き2つの道

この先、日本銀行には2つの道がある(図表2)。来年も賃金上昇率がさらに高まり、賃金上昇を伴う持続的な物価上昇となって、2%の物価目標の達成が見通せるようになる、というのが「第1の道」である。この場合、日本銀行は金融政策を明確に転換し、植田総裁が表現する「金融引き締め」、「正常化」、「出口」に向かう。

他方、この先物価上昇率が低下していき、それを受けて来年の春闘で賃金上昇率が再び下振れ、2%の物価目標の達成が見通せない状況となれば、日本銀行は2%の物価目標を「中長期」の目標などに柔軟化する。その場合、金融緩和は長期化することが避けられないため、その長期戦に耐えうるように副作用を軽減するとの名目で、枠組みの見直しを進めることになると予想される。

これは、「金融緩和継続」のもとでの「金融緩和の枠組みの見直し」と表現されるものだ。これが「第2の道」である。日本銀行は「第2の道」を歩む可能性が高いと考える。

図表2 日本銀行の先行きに2つの道

道を見極めるまでに時間がかかる

既に見たように、植田総裁自身は2%の物価目標の達成は難しいと考えており、「第2の道」がメインシナリオだろう。

しかし、政府あるいは国民の間では、表面的な物価上昇率が目標水準を上回っていることや、春闘で賃金上昇率が予想以上に上振れたことから、賃金を伴う持続的な2%の物価上昇が実現できる、との期待も相応にある。

その中で、日本銀行が、近い将来に、2%の物価目標を短期的に達成することは難しいとの判断を示したうえで、政策の枠組み修正を実施すれば、かなりの批判を浴びることになる。そのため、2%の物価目標の達成が見通せるかどうか見極めるとの姿勢を当面は維持し、政策の修正はしばらく見送るだろう。

4月消費者物価統計にも示されているように、足元で物価上昇率が再び上振れていることから、日本銀行が2%の物価目標の達成の可否を判断する時期はずれ込んでいる。その判断時期は経済、物価動向次第では年内の可能性も残されているが、来年の春闘で賃金上昇率が顕著な下振れが確認された後が有力になっているように思われる。それを受けて来年4月の展望レポートで、先行きの物価見通しを下方修正したうえで、日本銀行は「第2の道」を歩みだすのである。

ただしその場合でも、マイナス金利解除、イールドカーブ・コントロール(YCC)撤廃などの「金融緩和の枠組みの見直し」が直ぐに始まる訳ではない。内外の景気情勢悪化、米国での金融緩和観測の高まり、為替市場での円高の動きなどが生じれば、「金融緩和の枠組みの見直し」は少なくとも来年後半以降になるのではないか。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。