岸田首相は、月内に経済対策をまとめる方向だが、そこでは、減税措置が大きな焦点となってきた。19日に複数のメディアが報じたところによると、岸田首相は税収の上振れ分を国民に還元するとして、期限付きの所得税減税を検討する方向で調整に入ったという。20日に自民党の萩生田光一、公明党の高木陽介両政調会長らと会談し、指示を出す意向だという。期限付きの所得税減税が経済対策に含まれる可能性は、高くなったと言えるだろう。

大幅な財政赤字を抱える中、税収の上振れ分は財政赤字の削減、国債発行の削減に回すべきであり、減税で国民に還元するというのは妥当ではないだろう。

また、別途物価高対策も講じることから、物価高による国民生活に配慮した減税措置という説明もまた無理があるのではないか(コラム「 一段と高まる減税・給付金の議論:4つの選択肢の経済効果試算 」、2023年10月10日、「 自民党の経済対策提言案:所得減税の明記は見送る 」、2023年10月17日、「 所信表明演説原案:妥当性を欠く所得減税の議論 」、2023年10月18日)。

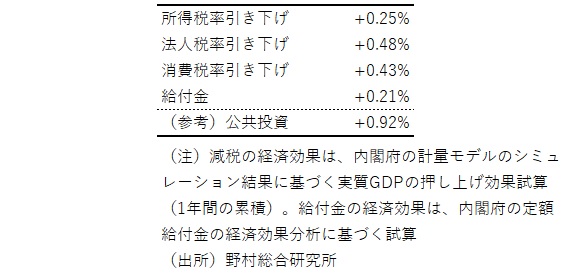

仮に5兆円分の所得減税が実施される場合には、実質GDPを1年間で+0.25%押し上げると試算される(図表)。ただしこれは、恒久措置としての減税の効果であり、時限的措置の場合には効果は半減すると見込まれる。その効果は実質GDPを1年間で+0.12%押し上げる、と試算される。相応に財政負担を高め、財政環境を一段と悪化させる一方、経済効果は限定的と言えるだろう。

財政環境が一段と厳しさを増す中、財政政策は費用対効果を踏まえて慎重に運営されねばならない。生活に余裕がある人も含めた減税措置を実施する財政の余裕はないはずだ。 物価高対策としては低所得層に絞った支援策とする一方、貴重な財政資源は実質賃金の上昇につながる成長戦略に回すべきだろう。

図表 5兆円の減税・給付金の経済効果試算

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。