減税・給付金の総額は5.4兆円と推定

26日に政府・与党政策懇談会が開かれ、岸田首相が減税策について具体的な検討を指示する。それを受けて、与党税制調査会が減税策の具体的な内容について議論を始める。

現在までに報道されているところによると、一人当たり所得税3万円、住民税1万円をそれぞれ定額で1年間減税し、非課税世帯には7万円を給付する。さらに、扶養家族にも一人当たり4万円を給付することが検討されている。他方、年収2,000万円などで減税に所得制限を設けることも検討されている。

国税庁の「令和4年民間給与実態調査」によると、2022年の給与所得者数は5,077.6万人であるが、そのうち非課税対象に概ね相当するとみなされる年間所得100万円以下が全体の7.8%である。そのため、課税対象者は4,681.5万人となる。この課税対象者に一人当たり4万円の減税が実施されると、その総額は4,681.5万人×4万円で1兆8,726.0億円となる。

他方、厚生労働省の「2022年国民生活基礎調査」によると、2022年の世帯数は5431.0万であった。このうち、非課税対象とみなされる100万円未満を除く世帯は全体の93.3%であり、5,067.1万世帯である。また、世帯当たりの平均構成数は2022年に2.25人であった。ここから、扶養家族数を世帯数の1.25人とみなすと、5,067.1万世帯×1.25人で6,333.9万人となる。扶養家族数が一人当たり4万円の給付を受けると、その総額は6,333.9万人×4万円で2兆5,335.6億円となる。

ところで、国税庁の「令和4年民間給与実態調査」によると、2022年の給与所得者のうち、年収2,000万円以上の高額所得者は全体の0.9%である。現在検討されている年収2,000万円での所得制限によって、所得減税の対象、扶養家族への給付の対象が同比率で減少すると仮定すれば、所得減税の総額は1兆8,726.0億円×99.1%で1兆8,557.5億円、扶養家族への給付の総額は2兆5,335.6億円×99.1%で2兆5,107.6億円となる、両者の合計は4兆3,665.1億円となる。

他方、住民税も所得税も非課税となる世帯数は約1,500万世帯とされる。この非課税対象世帯に7万円の給付が実施されると、その総額は1兆500億円となる。

以上の所得減税、扶養家族への給付、非課税世帯への給付を合計すると、5兆4,165.1億円となる。

減税・給付のGDP押し上げ効果は+0.19%と推定

5兆円の所得減税は実質GDPを1年間で+0.25%押し上げると試算される(コラム「 岸田首相は期限付きの所得税減税を検討:5兆円でGDP押し上げ効果は+0.12% 」、2023年10月20日)。ただしこれは恒久減税の場合であり、今回のような期限付き減税の場合には、その効果は半減し、+0.12%と推定される。また5兆円の給付金は実質GDPを1年間で+0.21%押し上げると考えられる。

この試算結果を当てはめると、所得減税の実質GDP押し上げ効果は、(1兆8,557.5億円/5兆円)×+0.12%で+0.05%となる。また、扶養家族への給付の実質GDP押し上げ効果は、(2兆5,170.6億円/5兆円)×+0.21%で+0.11%となる。

さらに、非課税世帯への給付の実質GDP押し上げ効果は、(1兆500億円/5兆円)×+0.21%で+0.04%となる。この3つを合計すると、実質GDP押し上げ効果は、+0.19%となる。景気浮揚効果としては限定的と言えるだろう(図表)。

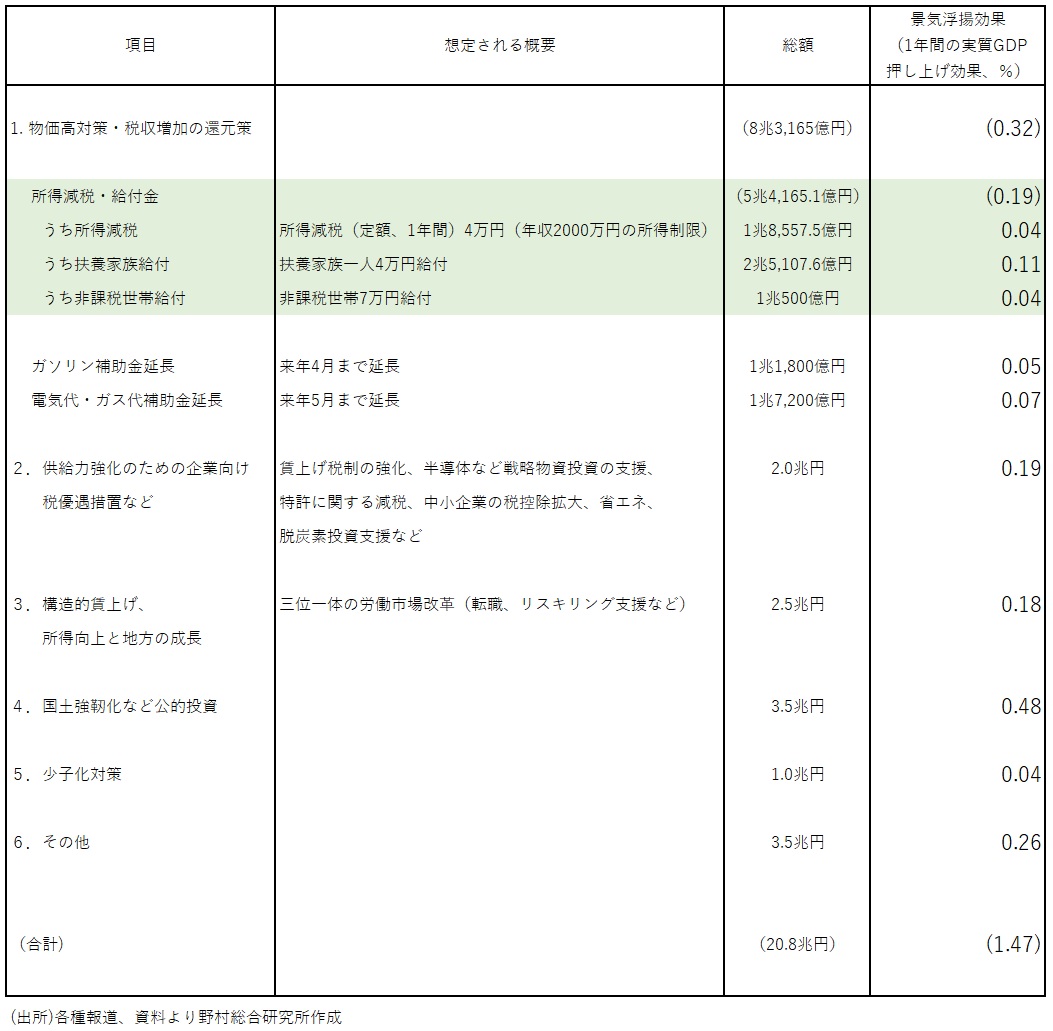

また、減税策を含む総合経済対策全体の規模と経済効果については、現時点での大まかな暫定値として、以下のように想定している(コラム「 経済対策は真水で10~15兆円規模か:暫定経済効果推定でGDP1%強 」、2023年10月24日)。

図表 総合経済対策の暫定想定

(参考資料)

「減税案、所得税3万円」、2023年10月26日、日本経済新聞

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。