NYCBの株価は5割以上下落

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ(NYCB)は1月31日に、予想外の商業用不動産ローンの不良債権化に備える貸倒引当金積み増しと赤字決算、さらに減配を公表したことで、経営不安が一気に広がった(コラム「 NYCB赤字転落で米地銀株急落:米銀危機第2ステージの幕開けか:米商業用不動産の調整は世界の金融リスクとなるか 」、2024年2月2日、「 なお続く米地銀NYCBショック 」、2024年2月6日)。

同行の株価は2月上旬にかけて5割以上も下落し、また米国の地方銀行株全体(KBW地方銀行株価指数)も、同時期に13%近く下落した。

今回のNYCBの経営不安は、昨年3月のシリコンバレーバンク(SVB)破綻とその後の銀行不安を想起させているが、異なる部分も多い。SVB破綻の際には、顧客の預金流出が、銀行破綻の引き金となった。SVBは大口預金者の割合が高く、1口座当たり25万ドルまでの預金保険でカバーされない預金が、大手・中堅銀行に一気に流れた。そして、預金流出に対応するために含み損を抱えた債券の売却を迫られ、これが赤字の拡大、資本不足を加速させたのである。

こうした経緯を踏まえて、大口預金者の割合が高く、経営に不安がある他の地方銀行でも大幅な預金の流出が見られた。

中小銀行からの大量な預金流出は生じていない

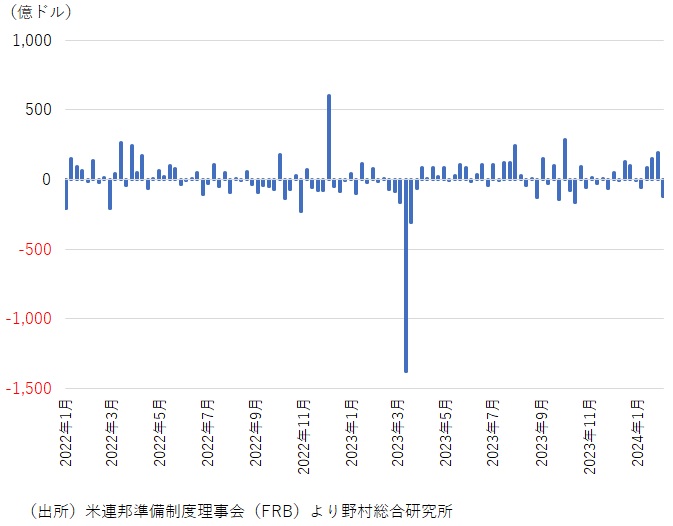

ところが現状では、中小銀行からの大量の預金流出は見られない(図表1)。預金保険でカバーされない預金を中小銀行から大手・中堅行に移し替える動きは、昨年のうちに大部進んだことが背景にあるだろう。また、NYCB自身については、大口預金者の割合は高くない。

さらにNYCBは15日に、「レシプロカル預金ネットワーク」という仕組みを活用すれば、同行の全預金の95%は預金保険で全面的にカバーできる、と説明した。その金額は187億ドル超に上るとしている。

「レシプロカル預金ネットワーク」は、預金を銀行間で分散することで、預金保険でカバーされない大口預金を作らないようにする、銀行間の相互扶助制度である。

図表1 中小米銀の預金の週次変化

銀行貸出の削減ペースが加速

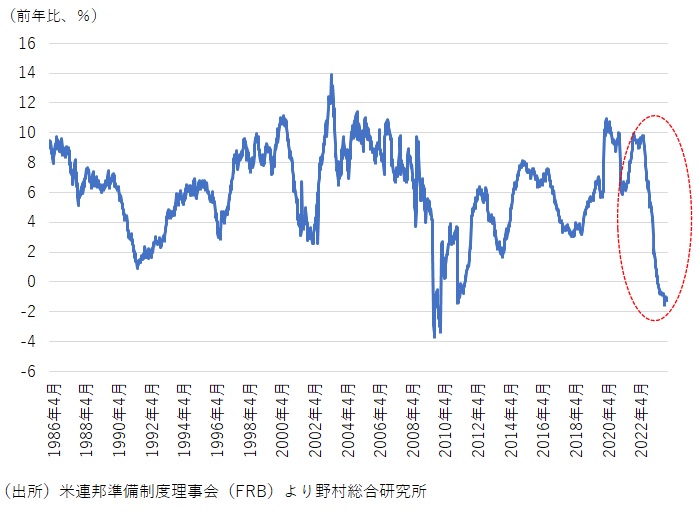

しかしながら、預金流出のリスクが高まらないから銀行システムの安定は揺らがない、とは言えない。注目されるのは、米銀の貸出が昨年年初から減少傾向にあり、足もとではその減少ペースが高まっていることだ(図表2)。

これは、資金需要の鈍化と銀行の貸出抑制姿勢の強化の双方を映しているだろう。そして、足もとでの景気情勢の軟化と将来の景気情勢悪化のリスクを示唆していよう。

先行き景気減速がより明らかになっていけば、伝統的な不良債権問題が浮上し、銀行システムの不安定化につながり、それが銀行の貸出抑制姿勢を後押しするという悪循環に陥りやすくなる。

図表2 米銀の貸出増加率の週次変化

借り換え時にリスクが高まる商業用不動産市場

特に注目しておきたいのは、商業用不動産の動向だ。GreenStreetによると、最新2024年1月時点で、米国の商業用不動産価格は前年同月比-8.8%、2022年のピークからの下落率は21.4%に達する(コラム「 資産リストラに乗り出すNYCBと欧州の銀行に飛び火する商業用不動産市場の問題 」、2024年2月9日)。

商業用不動産価格の下落は、不動産デベロッパーなどに対する銀行貸出の担保価値を下落させ、銀行の貸出抑制を後押しする。さらに、不動産デベロッパーなどは、銀行借り入れ期限が到来すると、担保価値低下分だけ借入枠が削減される。さらに、より高い金利が適用されるため、借り換えが行えなくなる可能性がある。その場合には、手持ちの不動産物件の投げ売りを強いられ、商業用不動産価格の下落を加速させる可能性がある。あるいは、経営破綻に陥る可能性もあるだろう。それは、銀行貸出の焦げ付きとなり、銀行経営を圧迫することになる。

このように、この先、商業用不動産関連の買い入れ期限が到来するタイミングで、商業用不動産価格下落や銀行の不良債権問題が浮上しやすくなる。そして、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ時期が先送りされるほど、借り換えのコストは高くなり、不動産、経済、銀行のリスクはより高まることになる。

(参考資料)

「NYCBが全預金の95%保護可能と表明、不安和らぎ株上昇」、2024年2月16日、ロイター通信ニュース

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。