コアCPI上昇率は低下傾向が続く:基調的な物価上昇率は2%台前半

総務省は3月29日に、東京都区部の3月分CPI(消費者物価指数)を公表した。コアCPIは、1月に前年同月比+1.8%と2%を割り込んだが、2月には前年の物価高対策の効果が剥落したことで、同+2.5%まで上昇した。3月には同+2.4%と再び低下し、物価上昇率が低下傾向を辿っていることを改めて確認させた。

3月の東京都区部CPIの前年同月比を2月と比較した場合、都市ガス代、電気代など、エネルギー価格が+0.15%ポイントの押し上げ寄与となった。半面、生鮮食品を除く食品が-0.08%ポイント、宿泊料がー0.04%ポイント、家庭用耐久財が-0.02%ポイントと、それぞれ押し下げ寄与となった。

従来、CPIを顕著に押し上げていた生鮮食品を除く食料品価格は3月に前月比+0.3%と緩やかな上昇となり、前年同月比は+4.6%と昨年のピークの半分程度まで低下した。輸入原材料価格を製品に転嫁する動きが一巡しているためだ。また、インバウンド需要の拡大などの影響により大きく押し上げられてきた宿泊料の上昇率も緩やかになっている。

変動の激しい食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数は、3月に前年同月比+2.3%と2月の同+2.5%からさらに低下した。基調的な物価上昇率は、2%台前半まで低下してきており、近いうちに2%を下回ることが予想される。

賃金上昇のサービス価格への転嫁の動きは顕著に見られない

さらに注目したいのは、3月のサービス価格は前年同月比+2.0%と2月の同+2.1%から低下した点だ。サービス価格の前年比上昇率は、昨年末に頭打ちとなり、足もとでは低下傾向がみられ始めている。賃金上昇がサービス価格に顕著に転嫁される動きは確認できない。

他方、今年の春闘で賃金が予想外に上振れたことの物価への影響については、今後半年程度の間は、見極める必要があるだろう。しかし、賃金の上振れは、「輸入インフレ・ショック」による物価高騰へのキャッチアップという側面が強い。大幅に低下してしまった実質賃金がようやく下げ止まり、上昇に転じるきっかけとなる、いわば正常化の過程と位置付けられる。

物価上昇の影響が賃金上昇に及ぶという因果関係が強いのであって、賃金上昇が、新たに物価上昇率を大きく高めることにはならないのではないか。仮にそうなれば、先行きの実質賃金の見通しは再び悪化してしまい、そのもとで個人消費の弱さが続くことから、結局、賃金上昇分の価格転嫁の動きは、妨げられることになるだろう。

電気・都市ガス料金への補助金終了で7月の全国コアCPIは前年同月比+2.9%まで一時的に上振れと予想

政府は、昨年1月に導入した電気・都市ガス料金への補助金制度、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を、今年5月使用分までで終了させるとみられる。これは、5月使用分が反映される6月全国消費者物価を前月比0.25%ポイント、6月使用分が反映される7月全国消費者物価を前月比0.25%ポイント、合計で0.49%ポイント押し上げる。

ちなみに、電気・都市ガス料金への補助金が終了すれば、2人以上世帯では、電気料金の支払いは年間17,696円(月間1,475円)、都市ガスは年間5,461円(月間455円)増加する計算だ。また、補助金終了による経済への影響を考えると、個人消費は1年間の累積効果で0.25%、GDPは0.09%それぞれ押し下げられると試算される(内閣府、短期日本経済計量モデル・2022年版に基づく)(コラム「 政府の電気・ガス支援策は5月までで終了へ:ガソリン補助金は延長と対応が分かれる 」、2024年3月28日)。

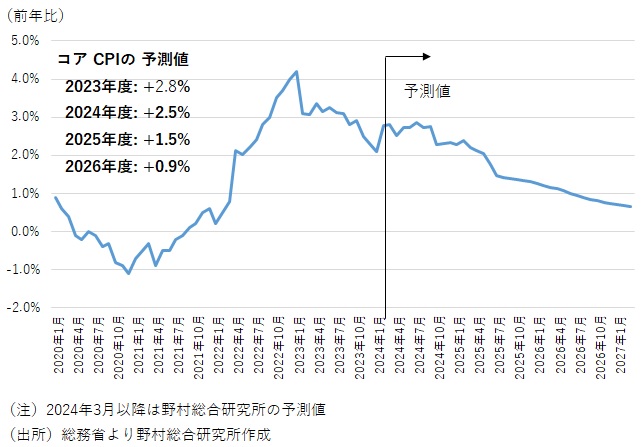

この措置の影響で、全国コアCPIの前年比上昇率は今年6月分以降、押し上げられる。7月のコアCPIは+2.9%と+3%近くまで上昇する見通しだ(図表)。なんとか3%に達することは回避されると見ておきたいが、3%台に乗せる可能性もあるだろう。

その後のコアCPI上昇率は再び低下傾向を辿ると見ておきたいが、2%を割り込むと見込まれる時期は、補助金終了の影響により、従来見通しの2024年年末から、2025年年央へと後ずれすると予想する。その後は、2026年年末までに1%を割り込むと見ておきたい。

図表 コアCPIの見通し

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。