立憲民主党の「0%超」という新たな物価目標

衆院選挙の結果は、今後の日本銀行の金融政策正常化策にも影響を与え、それを通じて円や株式など、金融市場にも相応にインパクトを与えるだろう。

石破首相は、自民党総裁選では、日本銀行の正常化策に理解を示していたが、首相になると一転して、利上げに慎重な考えを示した。選挙を控えて、国民の意向や党内のコンセンサスに配慮した、あるいは、円高・株安の回避を狙った可能性が考えられる。

他方、日本銀行の金融政策の柔軟化と正常化に理解を示しているのが立憲民主党だ。立憲民主党はその政権公約で、「日銀の物価安定目標を「2%」から「0%超」に変更するとともに、政府・日銀の共同目標として、「実質賃金の上昇」を掲げます」とした。

その前半部分の考え方には賛同するが、後半部分は問題が多いと感じる。

「0%超」という新たな物価目標は驚きを持って迎えられたが、泉前代表はこの「0%超」について、「『0%近傍』という意味ではなく、『プラス領域』という意味」と説明した。「次の内閣」のネクスト財務金融相、階氏も、「我々は物価0%ではなく実質賃金プラスを目標にしている」としたうえで、「実質賃金プラスなら物価2%でも何ら問題ない」とした。

野田代表も「実質賃金が上がる環境整備の意味が大きい。物価上昇率がゼロを下回ってはいけないが、デフレ脱却に向けて柔軟性があった方がいいとの趣旨だ」と答えた。

この立憲民主党の公約は、日本銀行が正常化に向けて柔軟な政策を行う環境を整え、それが円安修正を伴い物価上昇率を安定させること、さらにそれを通じて実質賃金の安定的な上昇を確保すること、を狙ったものと考えられる。

共同声明の見直し

立憲民主党は、2022年の参院選の公約で、「物価安定目標を消費者物価の前年比上昇率で2%とした政府・日本銀行の共同声明(アコード)を見直す」としていた。この時も、日本銀行の金融政策を強く縛る共同声明を見直し、日本銀行に柔軟な金融政策を与える考えだった。

ただし今回の公約では、実質賃金の上昇を政府・日銀の共同目標にすることを掲げた。これは、既存の共同声明の見直しと新たな共同声明を想定しているのだろう。

日本銀行の金融政策を強く縛り、柔軟な金融政策を長らく妨げてきた2%の物価目標を見直すことは大いに賛成だ。現状ではコアCPIは物価目標の2%を超える水準が続いているが、円安による輸入物価上昇によるところが大きく、円安に歯止めがかかれば、2%を割り込んで低下していくと予想する。その際に、日本銀行が2%の物価目標を掲げたままでは、日本銀行は再び追加緩和を強いられる可能性がある。それは再び円安と物価高をもたらし、個人消費の逆風となる、などの弊害を生むだろう。

ただし、マイナスでなければ良いという「0%超」という目標は、現状の2%からはかなりかけ離れていることから、広く受け入れられるのは難しいのではないか。0%超~2%などのレンジとした方が、受け入れられやすいかもしれない。

実質賃金目標は問題

他方で、実質賃金の上昇を政府・日銀の共同目標にすることは賛成できない。あくまでも日本銀行の使命は物価の安定であるべきだ。労働者の企業との間の分配が安定していれば、実質賃金上昇率のトレンドは、労働生産性上昇率のトレンドという経済の構造、あるいは経済の実力で決まることになる。金融政策でその労働生産性上昇率を動かすことはできないため、実質賃金は日本銀行の目標にはなり得ないのである。

他方、日本銀行が物価上昇率を目標値で安定させることができれば、名目賃金上昇率は、それに実質賃金上昇率を上乗せした水準で自動的に決まることになる。

政治不安で金融市場混乱も

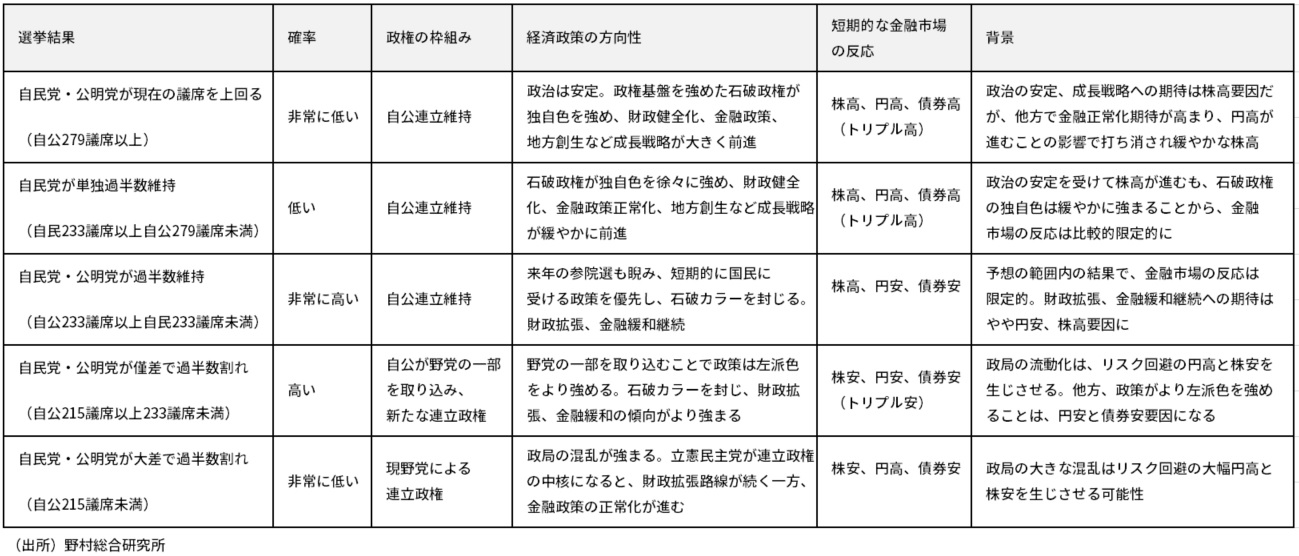

衆院選挙で、自民党あるいは自民・公明を合わせた与党が、過半数となる233議席を維持できれば、現在の自公の連立政権の枠組み、及び石破政権は維持される。その場合、石破首相は、円高・株安の阻止を狙い、また国民に支持されることを期待して、日本銀行の追加利上げに慎重な姿勢を維持するだろう(コラム「衆院選挙の結果と金融市場の反応」、2024年10月17日)。

他方、自民・公明を合わせた与党が、過半数となる233議席を大幅に下回る場合には、立憲民主党を中心とする現在の野党による連立政権が誕生する可能性が出てくる。その際には、立憲民主党が公約で掲げる金融政策の柔軟化、金融政策の正常化が進むとの期待から、為替市場は円高に振れることが予想される。それは株安要因となろう。

そうした事態では、政治不安や先行きの政治情勢の不確実性から株価が大きく下落しやすい。円高と株安が相乗的かつ加速的に進むことも考えられるのではないか。

図表 衆院選挙結果と金融市場の反応 (クリックで拡大します)

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。