OECDは2025年の世界経済見通しを下方修正

経済協力開発機構(OECD)は、3月17日に発表した世界経済見通しで、2025年の世界の成長率見通しを前回(2024年12月)の+3.3%から+3.1%へと、0.2%ポイント下方修正した。トランプ米大統領の関税政策によって、世界経済は突如、大きな下振れリスクに直面することになった。こうした政策がさらに進められ、報復関税の応酬が広がると、世界経済の見通しは一段と厳しくなる。

実際、トランプ政権が既に25%の関税を発動した、メキシコとカナダの2025年の成長率見通しはとりわけ大幅に下方修正されている。メキシコについては前回から2.5%、カナダについては1.3%のそれぞれ下方修正となった。また、25%の鉄鋼・アルミ関税の対象となった日本についても、2025年の成長率見通しは前回から0.4%も下方修正されている。

今後のトランプ関税策の行方はなお不透明であるが、4月2日には25%の自動車などの品目別関税と、国別に3段階の税率に分類されているともされる相互関税が発表される予定だ。

OECDは、今回の世界経済見通しで、米国が貿易相手国に対して10%の関税を発動し、相手国がそれに対する報復措置として米国に10%の関税を発動する場合の各国GDPへの影響を、マクロ経済モデル(National Institute Global Economic Model; NiGEM)を用いて試算している。

実際、トランプ政権が既に25%の関税を発動した、メキシコとカナダの2025年の成長率見通しはとりわけ大幅に下方修正されている。メキシコについては前回から2.5%、カナダについては1.3%のそれぞれ下方修正となった。また、25%の鉄鋼・アルミ関税の対象となった日本についても、2025年の成長率見通しは前回から0.4%も下方修正されている。

今後のトランプ関税策の行方はなお不透明であるが、4月2日には25%の自動車などの品目別関税と、国別に3段階の税率に分類されているともされる相互関税が発表される予定だ。

OECDは、今回の世界経済見通しで、米国が貿易相手国に対して10%の関税を発動し、相手国がそれに対する報復措置として米国に10%の関税を発動する場合の各国GDPへの影響を、マクロ経済モデル(National Institute Global Economic Model; NiGEM)を用いて試算している。

トランプ関税は米国経済にも大きな打撃

ただし、トランプ政権は既に中国に対して20%の一律関税、メキシコとカナダに対して25%の一律関税、すべての国からの鉄鋼・アルミに25%の関税を既に発動している。さらに、中国、メキシコ、カナダ、欧州連合(EU)はいずれも米国に対して報復関税を発動している。この点を踏まえると、10%の関税は今や楽観的過ぎる想定であり、関税率の標準は25%になってきていると言えるだろう。

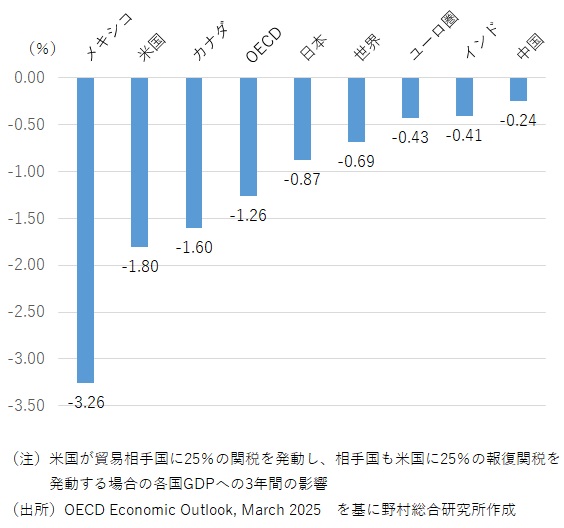

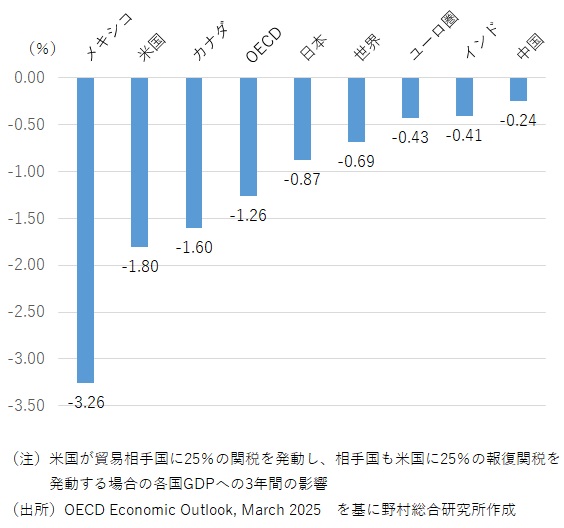

そこでOECDの10%の関税引き上げの想定を筆者が25%の関税引き上げに修正した上でその試算結果を示したのが図表1である。世界経済のGDPは3年間の累積効果で0.69%も下振れる計算であり、世界経済に大きな打撃である。さらに注目したいのは、米国のGDPを1.80%も押し下げる計算となることだ。米国経済には相応の失速感が広がるのではないか。

トランプ関税は相手国の経済には打撃となるが、米国経済への影響は小さいとの見方が当初は優勢だったが、現在では他国への関税導入によって、サプライチェーンの混乱や物価高を通じて、米国経済も大きな打撃を受けるとの見方がかなり広がってきた。この試算結果は、そうした見方を裏付けるものだ。

そこでOECDの10%の関税引き上げの想定を筆者が25%の関税引き上げに修正した上でその試算結果を示したのが図表1である。世界経済のGDPは3年間の累積効果で0.69%も下振れる計算であり、世界経済に大きな打撃である。さらに注目したいのは、米国のGDPを1.80%も押し下げる計算となることだ。米国経済には相応の失速感が広がるのではないか。

トランプ関税は相手国の経済には打撃となるが、米国経済への影響は小さいとの見方が当初は優勢だったが、現在では他国への関税導入によって、サプライチェーンの混乱や物価高を通じて、米国経済も大きな打撃を受けるとの見方がかなり広がってきた。この試算結果は、そうした見方を裏付けるものだ。

図表1 米国が25%の追加関税を発動する場合の各国GDPへの影響

トランプ関税は過去の歴史的な経済・金融危機に次ぐ規模で日本経済を悪化させる

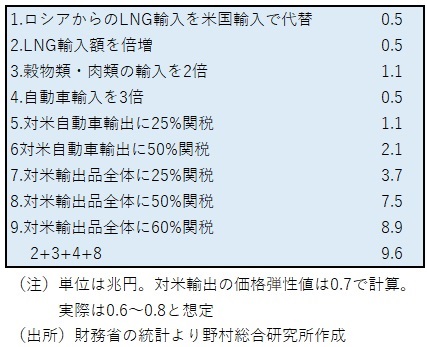

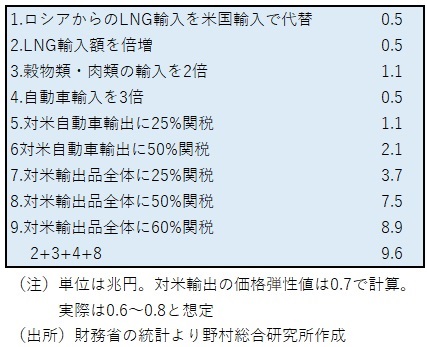

他方、本コラムでは日本に対するトランプ関税が日本経済に与える影響について、別途独自に試算している(コラム「日本の対米貿易黒字解消手段を検証:輸出品全体に60%の関税で黒字解消:GDPは1.4%低下」、2025年3月17日)。ここでは、日本の対米輸出全体に25%の関税が課される場合、日本の輸出額は3.7兆円減少すると試算している(図表2)。

さらにこの輸出の減少は、GDPを直接的に0.61%低下させる計算だ。これに、関税による貿易相手国のGDP低下が日本の輸出に与える悪影響や輸出減少の日本国内での波及効果など間接的な効果も含めた場合、図表1の試算結果で示された日本のGDPへの影響-0.87%という数字は比較的納得感があるのではないか。

また、トランプ政権は、最終的に2024年に8.6兆円に達した対米貿易黒字を解消させるべく、段階的に追加措置を日本に対して講じてくる可能性がある。米国が日本の対米輸出品全体に60%の関税を発動すると、日本の貿易黒字は概ね解消する計算となるが、それは日本のGDPを直接的に1.4%程度押し下げると計算される(図表2)。

他方、OECDの試算でそれぞれの国が60%の関税を掛け合う場合には、日本のGDPは2.1%程度低下することになる。これも、直接的な日本のGDP押し下げ効果の-1.4%に波及効果を加えたものと考えれば、比較的納得感がある数字だろう。

60%関税ケースのGDP押し下げ効果の2.1%でなく、図表1の25%ケースのGDP押し下げ効果の0.87%であっても、2009年のリーマンショック時の実質GDP成長率-5.7%、2020年のコロナショック時の実質GDP成長率の-4.2%に次ぐ大きな下落幅(2009年以降)となる。

トランプ関税は、過去の歴史的な経済・金融危機に次ぐ規模で、日本経済の下方リスクを高める潜在力を持っている。

さらにこの輸出の減少は、GDPを直接的に0.61%低下させる計算だ。これに、関税による貿易相手国のGDP低下が日本の輸出に与える悪影響や輸出減少の日本国内での波及効果など間接的な効果も含めた場合、図表1の試算結果で示された日本のGDPへの影響-0.87%という数字は比較的納得感があるのではないか。

また、トランプ政権は、最終的に2024年に8.6兆円に達した対米貿易黒字を解消させるべく、段階的に追加措置を日本に対して講じてくる可能性がある。米国が日本の対米輸出品全体に60%の関税を発動すると、日本の貿易黒字は概ね解消する計算となるが、それは日本のGDPを直接的に1.4%程度押し下げると計算される(図表2)。

他方、OECDの試算でそれぞれの国が60%の関税を掛け合う場合には、日本のGDPは2.1%程度低下することになる。これも、直接的な日本のGDP押し下げ効果の-1.4%に波及効果を加えたものと考えれば、比較的納得感がある数字だろう。

60%関税ケースのGDP押し下げ効果の2.1%でなく、図表1の25%ケースのGDP押し下げ効果の0.87%であっても、2009年のリーマンショック時の実質GDP成長率-5.7%、2020年のコロナショック時の実質GDP成長率の-4.2%に次ぐ大きな下落幅(2009年以降)となる。

トランプ関税は、過去の歴史的な経済・金融危機に次ぐ規模で、日本経済の下方リスクを高める潜在力を持っている。

図表2 日本の対米貿易黒字(2024年8.6兆円)削減手段

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。