トランプ政権が関税協議と為替協議を連動させ日本に譲歩を迫る可能性

4月17日の赤澤経済再生担当大臣による日米関税協議に続き、加藤財務大臣とベッセント米財務長官による為替協議を、24日にワシントンで行う方向で調整が進んでいる。為替協議は米国側が呼びかけたものであるが、関税協議との関係は明らかではない。ただしトランプ政権は双方の協議を連動させ、日本に譲歩を迫ってくることを覚悟しておく必要があるだろう。米国政府は過去に、為替市場で円高圧力をかけ、日本に市場開放を強く迫ったこともある。

1985年9月の「プラザ合意」と同様に、各国が協調して行き過ぎたドル高を調整する「マールアラーゴ合意」をトランプ政権は目指している、との観測が金融市場では根強くある。

トランプ大統領は米国の貿易赤字を削減し、解消することに強い意志を持っている。相互関税の最大の狙いは、その実現にあるだろう。貿易赤字の削減手段として、関税策と同様に有力であるのがドル安誘導策だ。関税は、輸入品の価格を引き上げることで米国市場での海外製品の価格競争力を低下させ、輸入を減少させて米国の貿易赤字を削減する効果が期待される。

他方、ドル安は、ドルの価格面での国際競争力を高めることを通じて、米国製品の輸出拡大と輸入品の抑制効果を生じさせ、米国の貿易赤字を同様に削減する効果が期待される。

1985年9月の「プラザ合意」と同様に、各国が協調して行き過ぎたドル高を調整する「マールアラーゴ合意」をトランプ政権は目指している、との観測が金融市場では根強くある。

トランプ大統領は米国の貿易赤字を削減し、解消することに強い意志を持っている。相互関税の最大の狙いは、その実現にあるだろう。貿易赤字の削減手段として、関税策と同様に有力であるのがドル安誘導策だ。関税は、輸入品の価格を引き上げることで米国市場での海外製品の価格競争力を低下させ、輸入を減少させて米国の貿易赤字を削減する効果が期待される。

他方、ドル安は、ドルの価格面での国際競争力を高めることを通じて、米国製品の輸出拡大と輸入品の抑制効果を生じさせ、米国の貿易赤字を同様に削減する効果が期待される。

貿易赤字削減を狙ったドル安誘導策には直ぐに物価を押し上げないという利点

ただし、ドル安を通じた貿易赤字の削減には、関税策に比べて都合の良い点がある。関税策のように、国内物価を押し上げ、国内景気を悪化させ、また国民からの批判を高めるといった問題が、早期には顕在化しにくいのである。

その秘密は、事実上の基軸通貨国である米国の輸出入はほとんどがドル建てで契約、決済されていることにある。ドル安が進むと、米国の貿易相手国がドル建てで米国に輸出する輸出品の自国通貨建て代金は減少するが、それを補うために輸出価格を引き上げるまでには時間がかかる。そのため、米国の輸入品の価格は直ぐには上昇しない。他方、米国からのドル建てでの輸出品は、輸出先の国で販売される場合には現地通貨建てでの価格が低下するため、輸出数量は増え、これが米国経済にプラスの効果をもたらす。そして貿易赤字の削減に貢献する。

相互関税の発表を受け、米国での物価高、景気減速を警戒して金融市場が混乱したことが、トランプ政権が相互関税の上乗せ部分の90日間停止を決めた背景にある。これは、トランプ政権にとってはいわばトラウマとなり、関税策をさらに強化することに現在は慎重になっていると考えられる。

他方、ドル安誘導策の場合にも、米国資産の海外への流出を促し、金融市場を混乱させるリスクはある。1985年9月のプラザ合意での急速なドル安誘導策が、1987年10月のブラックマンデーの遠因になった可能性も考えられる。

しかし、関税策に比べて少なくとも米国民に不評な物価高を直ぐには引き起こさないという有利な点があることを踏まえれば、トランプ政権が金融市場の混乱を引き起こしてしまった関税策の次の手として、ドル安誘導を本格化させる可能性は十分に考えられるだろう。

その秘密は、事実上の基軸通貨国である米国の輸出入はほとんどがドル建てで契約、決済されていることにある。ドル安が進むと、米国の貿易相手国がドル建てで米国に輸出する輸出品の自国通貨建て代金は減少するが、それを補うために輸出価格を引き上げるまでには時間がかかる。そのため、米国の輸入品の価格は直ぐには上昇しない。他方、米国からのドル建てでの輸出品は、輸出先の国で販売される場合には現地通貨建てでの価格が低下するため、輸出数量は増え、これが米国経済にプラスの効果をもたらす。そして貿易赤字の削減に貢献する。

相互関税の発表を受け、米国での物価高、景気減速を警戒して金融市場が混乱したことが、トランプ政権が相互関税の上乗せ部分の90日間停止を決めた背景にある。これは、トランプ政権にとってはいわばトラウマとなり、関税策をさらに強化することに現在は慎重になっていると考えられる。

他方、ドル安誘導策の場合にも、米国資産の海外への流出を促し、金融市場を混乱させるリスクはある。1985年9月のプラザ合意での急速なドル安誘導策が、1987年10月のブラックマンデーの遠因になった可能性も考えられる。

しかし、関税策に比べて少なくとも米国民に不評な物価高を直ぐには引き起こさないという有利な点があることを踏まえれば、トランプ政権が金融市場の混乱を引き起こしてしまった関税策の次の手として、ドル安誘導を本格化させる可能性は十分に考えられるだろう。

トランプ政権は日本にドル安誘導策への協力を迫る可能性

プラザ合意の際には、ドル暴落による世界経済、金融の混乱が起きることを警戒した主要各国が、為替市場でのドル売りの協調介入を通じて、ドルの秩序だった下落を誘導することで足並みを揃えた。ただし、現在は、主要国はドル暴落の懸念を持っておらず、トランプ政権のドル安誘導策に協調介入で協力する可能性は低い。

そこで、ドル安誘導を狙うトランプ政権は、まずはコントロールしやすい日本を、各国協調によるドル安誘導策、いわゆる「マールアラーゴ合意」に向けた一歩、その布石として取り込むことが考えられる。また、ドル安誘導への協力を関税率引き下げの条件として日本に提示するなど、ドル安誘導策を関税協議と絡めてくることも考えられるだろう(コラム「日米為替協議:マールアラーゴ合意(プラザ合意2.0)の布石か」、2025年4月16日)。

米国のドル安誘導策は、例えば日本がドル売り円買いの協調介入に応じた場合には、特にその効果が高まり、急速なドル安円高を引き起こす可能性があるだろう。そこで以下では、どの程度のドル安円高が引き起こされ得るのか、検討してみたい。

そこで、ドル安誘導を狙うトランプ政権は、まずはコントロールしやすい日本を、各国協調によるドル安誘導策、いわゆる「マールアラーゴ合意」に向けた一歩、その布石として取り込むことが考えられる。また、ドル安誘導への協力を関税率引き下げの条件として日本に提示するなど、ドル安誘導策を関税協議と絡めてくることも考えられるだろう(コラム「日米為替協議:マールアラーゴ合意(プラザ合意2.0)の布石か」、2025年4月16日)。

米国のドル安誘導策は、例えば日本がドル売り円買いの協調介入に応じた場合には、特にその効果が高まり、急速なドル安円高を引き起こす可能性があるだろう。そこで以下では、どの程度のドル安円高が引き起こされ得るのか、検討してみたい。

プラザ合意後のドル安に歯止めがかからなくなった

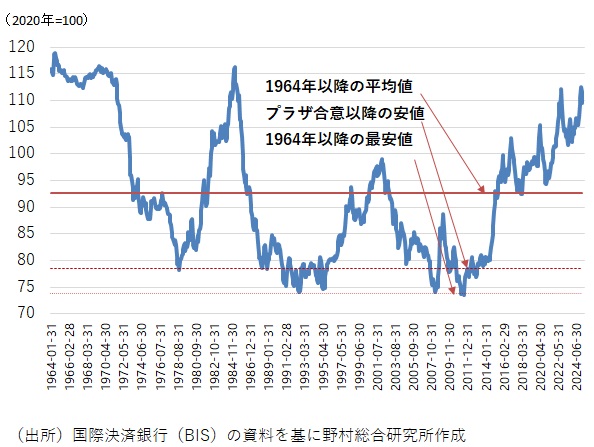

米国経済や貿易収支に与える影響を分析する際には、米国製品の価格面での国際競争力を示す実質実効ドル指数で考えるのが適切だ。最新値である2025年3月の実質実効ドル指数は109.5(2020年=100)と、1985年9月のプラザ合意直前の1985年3月のピーク116.4からわずか約5.9%低い程度と、歴史的に見ればかなり高い水準にある(図表1)。

プラザ合意で各国協調によるドル安誘導を実施した結果、ドル安の調整は急速に進んだが、今度はドルの下落に歯止めをかける必要が生じたため、1987年2月には各国がドルの安定確保に努めることを確認した「ルーブル合意」が行われた。ところがドル安には容易に歯止めがかからず、1988年12月(78.5)までドルの下落が続いた。

ひとたびドル安に弾みがつくと、各国の協調によってもドル安を止めることは難しくなる。ここに、人為的な通貨誘導策が抱える大きなリスクがある。

プラザ合意で各国協調によるドル安誘導を実施した結果、ドル安の調整は急速に進んだが、今度はドルの下落に歯止めをかける必要が生じたため、1987年2月には各国がドルの安定確保に努めることを確認した「ルーブル合意」が行われた。ところがドル安には容易に歯止めがかからず、1988年12月(78.5)までドルの下落が続いた。

ひとたびドル安に弾みがつくと、各国の協調によってもドル安を止めることは難しくなる。ここに、人為的な通貨誘導策が抱える大きなリスクがある。

図表1 実質実効ドル指数の歴史的推移

ドル安誘導後の3ケースで1ドル120円、101円、95円

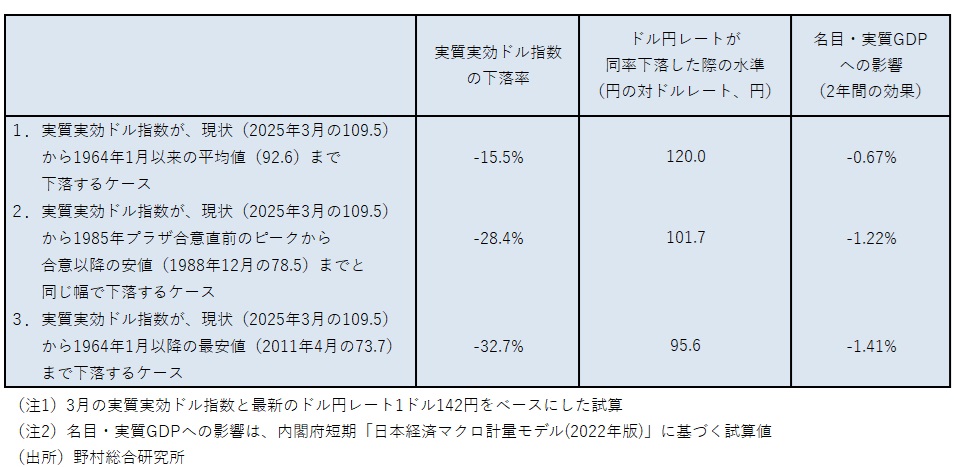

日米協調介入の可能性も含め、人為的なドル安誘導策がとられる場合、どの程度の水準までドル安円高が進む可能性があるか、以下では3つのケースで考えてみたい。

第1は、実質実効ドル指数が、現状の水準(2025年3月の109.5)から、1964年1月以降の、約60年間の実質実効ドル指数の平均値(92.6)、いわゆる均衡水準まで下落するケースだ。この場合、ドル指数の下落率は15.5%となり、さらにドル円レートが同じ下落率になると仮定すると、ドル円レートは1ドル120円ちょうどまで円高が進む計算となる(図表2)。

第2は、人為的なドル安誘導策の影響でひとたびドル安に弾みがつくと、過去の平均水準あたりでドル安の流れは終わらず、プラザ合意直前の水準からプラザ合意後のドルの安値(1988年12月の78.5)まで下落したのと同じ幅で実質実効ドル指数が下落することを想定したケースだ。この場合、ドル指数の下落幅は28.4%となり、ドル円レートは1ドル101.7まで円高が進む計算となる。

第3は、実質実効ドル指数が、1964年1月以降の最安値(2011年4月の73.7)まで下落するケースだ。この場合、ドル指数の下落幅は32.7%となり、ドル円レートは1ドル95.6まで円高が進む計算となる。

第1は、実質実効ドル指数が、現状の水準(2025年3月の109.5)から、1964年1月以降の、約60年間の実質実効ドル指数の平均値(92.6)、いわゆる均衡水準まで下落するケースだ。この場合、ドル指数の下落率は15.5%となり、さらにドル円レートが同じ下落率になると仮定すると、ドル円レートは1ドル120円ちょうどまで円高が進む計算となる(図表2)。

第2は、人為的なドル安誘導策の影響でひとたびドル安に弾みがつくと、過去の平均水準あたりでドル安の流れは終わらず、プラザ合意直前の水準からプラザ合意後のドルの安値(1988年12月の78.5)まで下落したのと同じ幅で実質実効ドル指数が下落することを想定したケースだ。この場合、ドル指数の下落幅は28.4%となり、ドル円レートは1ドル101.7まで円高が進む計算となる。

第3は、実質実効ドル指数が、1964年1月以降の最安値(2011年4月の73.7)まで下落するケースだ。この場合、ドル指数の下落幅は32.7%となり、ドル円レートは1ドル95.6まで円高が進む計算となる。

図表2 ドル安誘導策による円高進行の目途

急速な円高で日本のGDPは0.7%~1.4%押し下げられる可能性

このように、プラザ合意時の経験を踏まえると、人為的なドル安誘導策がとられた場合、急速にドル安円高が進む可能性がある。緩やかなドル安円高であれば、物価の安定を通じて個人消費の回復を助けるなど、日本経済にプラスとなる面も考えられる。 しかし急速な円高となれば、日本経済に甚大な打撃となる。

それぞれのケースで、日本の名目及び実質GDPがどの程度押し下げられるかを試算すると、比較的マイルドの前提の第1のケースでも2年間で0.67%、第2のケースでは1.22%、第3のケースでは1.41%にまで及ぶ。

ドル安誘導策がこのような急速な円高を招き、日本経済に甚大な悪影響を与え得ることを踏まえると、トランプ政権が仮に関税率の引き下げを条件にドル安誘導策への協力を要請してきても、日本はそれに安易に応じてはならないだろう。

それぞれのケースで、日本の名目及び実質GDPがどの程度押し下げられるかを試算すると、比較的マイルドの前提の第1のケースでも2年間で0.67%、第2のケースでは1.22%、第3のケースでは1.41%にまで及ぶ。

ドル安誘導策がこのような急速な円高を招き、日本経済に甚大な悪影響を与え得ることを踏まえると、トランプ政権が仮に関税率の引き下げを条件にドル安誘導策への協力を要請してきても、日本はそれに安易に応じてはならないだろう。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。