自民党内からも消費税減税を求める声

自民党の税制調査会は、消費税に関する勉強会を開く予定だ。野党ばかりでなく公明党、そして自民党内でも消費税減税を求める声が高まる中、いよいよ自民党執行部が消費税減税の本格的な検討を始めた、との見方も浮上している。

しかし実際には、その逆である可能性が高いだろう。消費税減税の是非を巡って自民党が大きく2分されるリスクが高まってきている中、自民党執行部は、勉強会で消費税減税に前向きなグループの意見を聞くことで、いわゆる「ガス抜き」を図る狙いがあるだろう。また、勉強会で消費税減税の問題点を浮き彫りにすることで、党内の消費税減税への賛成論を抑え込む狙いもあるのではないか。

積極財政派である中村衆院議員ら自民党の有志は8日に、森山幹事長に対して、食料品を対象に消費税率を恒久的にゼロにするよう求める提言を示した。財源の確保は行わず、当面は赤字国債でまかなう計画だ。

森山幹事長は、足もとで高まる消費税減税論では、財源確保の議論が十分になされていないことを問題視してきた。食料品を対象に消費税率を1年間ゼロにする立憲民主党の方針についても、「財源をどこに求めるのかと対でないといけない」と主張した(コラム「立憲民主党が食料品の消費税率を一時的にゼロとする公約を決定:参院選に向けて減税ポピュリズムはさらに強まるか」、2025年4月28日)。

しかし実際には、その逆である可能性が高いだろう。消費税減税の是非を巡って自民党が大きく2分されるリスクが高まってきている中、自民党執行部は、勉強会で消費税減税に前向きなグループの意見を聞くことで、いわゆる「ガス抜き」を図る狙いがあるだろう。また、勉強会で消費税減税の問題点を浮き彫りにすることで、党内の消費税減税への賛成論を抑え込む狙いもあるのではないか。

積極財政派である中村衆院議員ら自民党の有志は8日に、森山幹事長に対して、食料品を対象に消費税率を恒久的にゼロにするよう求める提言を示した。財源の確保は行わず、当面は赤字国債でまかなう計画だ。

森山幹事長は、足もとで高まる消費税減税論では、財源確保の議論が十分になされていないことを問題視してきた。食料品を対象に消費税率を1年間ゼロにする立憲民主党の方針についても、「財源をどこに求めるのかと対でないといけない」と主張した(コラム「立憲民主党が食料品の消費税率を一時的にゼロとする公約を決定:参院選に向けて減税ポピュリズムはさらに強まるか」、2025年4月28日)。

自民党執行部、政府は消費税減税を実施しない方針を固めたか

現時点では、森山幹事長ら、自民党執行部、政府ともに、消費税減税を実施しない方針は揺らいでいない。

9日に加藤財務相は消費税について、「急速な高齢化などに伴い社会保障給付費が増加する中において、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置付けられている」、「税率を引き下げることは適当でないと考えている」と述べた。

鈴木総務会長も4月上旬に消費税に関し「社会保障を支える重要な財源」と述べ、減税に慎重な立場を示している。

こうしたなか読売新聞は、石破首相が8日に自民党の森山幹事長と会談し、両者は消費税減税を見送るべきだとの認識を共有した、と報じている。政府および自民党執行部が消費税減税を受け入れない方針が揺らがない中では、実際に消費減税が実施される可能性は低いと言えるだろう。政府・自民党執行部が消費税減税を実施しない方針を固めたとすれば、「責任政党」としての立場を重視したからでもあろう。その点は評価できる。

9日に加藤財務相は消費税について、「急速な高齢化などに伴い社会保障給付費が増加する中において、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置付けられている」、「税率を引き下げることは適当でないと考えている」と述べた。

鈴木総務会長も4月上旬に消費税に関し「社会保障を支える重要な財源」と述べ、減税に慎重な立場を示している。

こうしたなか読売新聞は、石破首相が8日に自民党の森山幹事長と会談し、両者は消費税減税を見送るべきだとの認識を共有した、と報じている。政府および自民党執行部が消費税減税を受け入れない方針が揺らがない中では、実際に消費減税が実施される可能性は低いと言えるだろう。政府・自民党執行部が消費税減税を実施しない方針を固めたとすれば、「責任政党」としての立場を重視したからでもあろう。その点は評価できる。

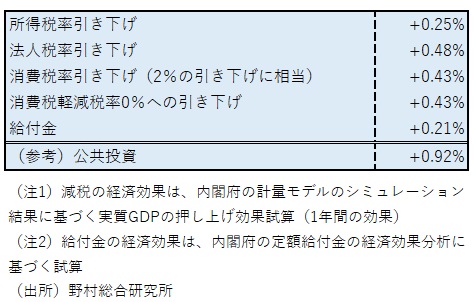

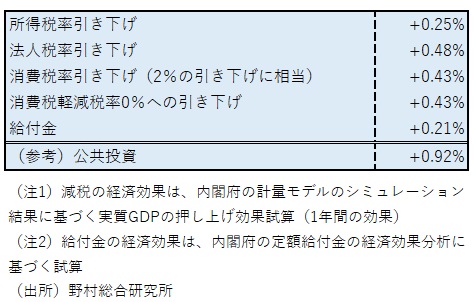

軽減税率ゼロ化はGDPを+0.43%押し上げるがリスクには見合わない経済効果

食料品などに適用される軽減税率をゼロにする場合には5兆円程度の税収減となり、また、消費税率全体を5%引き下げる場合には12兆円程度の税収減となる。それを賄う恒久財源を見つけるのはかなり難しい。時限措置として消費税減税を実施しても、その後に減税を解消することは難しい可能性が高いことから、時限措置でも当初から恒久財源を確保しておくことが求められる。

社会保障費の財源と位置付けられる消費税収の減少には、社会保障制度の安定を損ねてしまうリスクもあるだろう。また、消費税減税を赤字国債で賄う場合には、現役世代と将来世代との不公平感を強める、将来の需要を前借するため将来の民間需要への期待が後退し経済の潜在力を損ねる、将来的に財政危機のリスクを高めるなど、様々な問題を生じさせる。

消費税の軽減税率をゼロにする場合には1年間程度に限って、実質GDPを+0.43%押し上げ、消費税率を5%引き下げる場合には実質GDPを+1.07%押し上げると試算されるが、上記の大きなリスクに見合う経済効果はない(図表)。さらに、時限的な消費税減税とする場合には、その経済効果は半減する可能性がある。

社会保障費の財源と位置付けられる消費税収の減少には、社会保障制度の安定を損ねてしまうリスクもあるだろう。また、消費税減税を赤字国債で賄う場合には、現役世代と将来世代との不公平感を強める、将来の需要を前借するため将来の民間需要への期待が後退し経済の潜在力を損ねる、将来的に財政危機のリスクを高めるなど、様々な問題を生じさせる。

消費税の軽減税率をゼロにする場合には1年間程度に限って、実質GDPを+0.43%押し上げ、消費税率を5%引き下げる場合には実質GDPを+1.07%押し上げると試算されるが、上記の大きなリスクに見合う経済効果はない(図表)。さらに、時限的な消費税減税とする場合には、その経済効果は半減する可能性がある。

図表 総額5兆円の給付金と各種減税策の経済効果比較

物価高対策の必要性は薄れている:経済悪化の際には所得制限付きの給付金を

現在議論されている消費税減税は、物価高対策とトランプ関税による経済悪化への対応という2つの目的を併せ持つが、実際には両者を分けて考えるべきだろう。物価高対策としては、既に政府はガソリン価格の1リットル10円引き下げと電気・ガス補助金の実施を決めている。足もとで原油価格の下落と円高傾向が生じる中、先行きのエネルギー価格、食料品価格の上昇率は下がっていく方向が高まっている。そうしたなか、このような物価高対策が必要とは言えないであろうし、ましてや追加の物価高対策は必要ではないのではないか。物価高対策としては、政府はコメの価格高騰対策に注力すべきだ。

他方、トランプ関税による経済への悪影響はまだ明確には表れていない。この段階では、政府が中小零細企業向けの資金繰り対策、雇用対策などセーフティーネット強化策を打ち出したことは適切だ。経済対策はトランプ関税による実際の経済への影響を確認してから実施を決めるべきだ。経済への悪影響が顕著になった場合には、減税策ではなく、低所得層に的を絞った所得制限付きの給付金が適切なのではないか。

他方、トランプ関税による経済への悪影響はまだ明確には表れていない。この段階では、政府が中小零細企業向けの資金繰り対策、雇用対策などセーフティーネット強化策を打ち出したことは適切だ。経済対策はトランプ関税による実際の経済への影響を確認してから実施を決めるべきだ。経済への悪影響が顕著になった場合には、減税策ではなく、低所得層に的を絞った所得制限付きの給付金が適切なのではないか。

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。