新相互関税は8月7日に発効:15%の自動車関税が適用される時期は不明

トランプ大統領は、8月1日の適用期限を前に、各国に対して新たな相互関税率を課す大統領令に署名した。日本については、先般の日米関税合意に従って15%の相互関税率が適用されることとなった。日本に対する相互関税率は4月時点で24%、7月7日時点で25%であったが、日本が5500億ドルの巨額の対米投資や輸入拡大などの提案を行ったことで、最終的には15%に引き下げられた。新たな関税率は、7日後である8月7日の東部夏時間午前12時01分(日本時間同日午後1時1分)に発効する。

今回の大統領令は国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく相互関税に関するものであり、通商法232条に基づく分野別関税の一つである自動車関税については、ホワイトハウスからの言及はない。このままであれば、7日後に日本に対する相互関税率は現行の10%から15%に引き上げられる一方、自動車関税の25%はしばらく残ることになる。

今回の大統領令は国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく相互関税に関するものであり、通商法232条に基づく分野別関税の一つである自動車関税については、ホワイトハウスからの言及はない。このままであれば、7日後に日本に対する相互関税率は現行の10%から15%に引き上げられる一方、自動車関税の25%はしばらく残ることになる。

自動車関税15%が適用されるまでの間の日本経済への影響は-0.60%

相互関税率の一律部分である10%が適用されている現状では、トランプ関税全体の日本の実質GDP押し下げ効果は1年程度で-0.47%と試算される。また、日米関税合意に基づいて相互関税15%、自動車関税15%が適用されれば、その効果は-0.55%になるが、7日後に相互関税15%が適用される中、自動車関税15%が適用されるまでの効果は-0.60%と試算される。

対米投資計画を巡る日米間の認識のずれの解消が早期に必要

ホワイトハウスが示したファクトシートでは、米国の中核的な産業の再建と拡大のために、市場開放とともに5500億ドルを米国に投資することに同意し、15%の関税率になったと記述している。米国の利益のために日本企業が巨額の対米投資を行うというのは日本政府の説明とは大きく異なっており、この点について、日本政府は両国の認識のずれを早期に解消するように努める必要がある(コラム「日米で大きな認識のずれを残す日米関税合意と5500億ドルの対米投資計画」、2025年7月30日)。

最大の貿易赤字国である中国、カナダ、メキシコの関税率については記載されず

ホワイトハウスが今回示したファクトシートに記された各国の新関税率には、米国の最大の貿易赤字国である中国、カナダ、メキシコについては記載されていない。中国については8月10日に設定されている交渉期限が、90日間延期されたとみられるため、相互関税率は一律部分の10%が引き続き適用されると考えられる。

カナダ、メキシコについてはそれぞれ35%、30%の新関税率をトランプ大統領が7月上旬に発表したが、8月7日までに合意がなされなければ、それらの関税率が適用されると考えられる。

また、台湾の関税率は20%とされ、7月上旬に50%と発表されていたブラジルの関税率は10%に引き下げられた。

カナダ、メキシコについてはそれぞれ35%、30%の新関税率をトランプ大統領が7月上旬に発表したが、8月7日までに合意がなされなければ、それらの関税率が適用されると考えられる。

また、台湾の関税率は20%とされ、7月上旬に50%と発表されていたブラジルの関税率は10%に引き下げられた。

世界のGDPに与える影響は-0.62%、日本への影響は間接効果も含め-0.95%

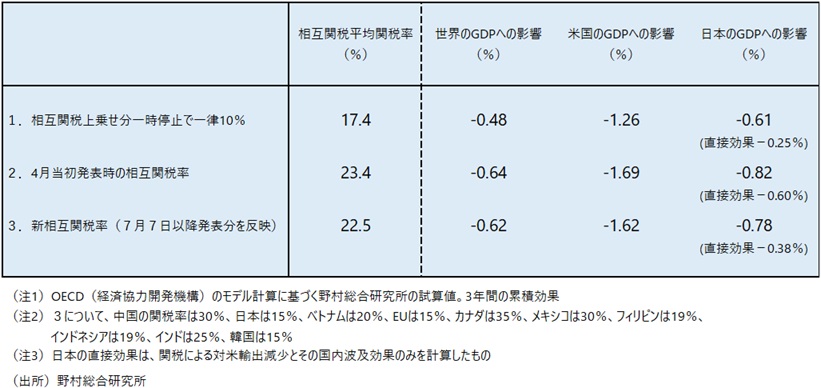

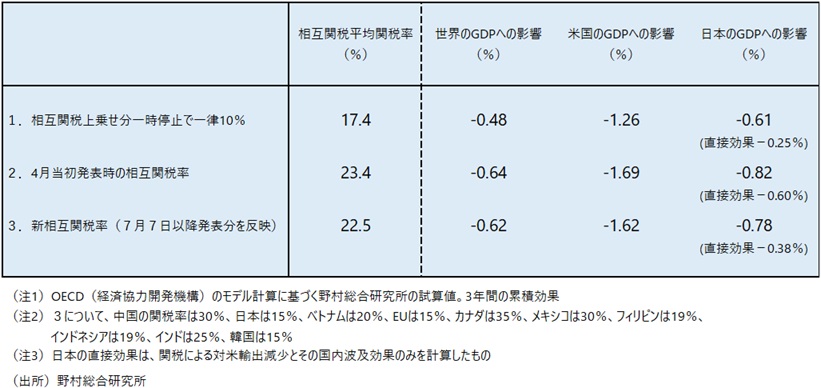

ホワイトハウスが今回発表した各国の新関税率を反映させると、米国の相互関税全体の平均水準は22.5%程度と推測され、4月に当初トランプ政権が発表した約23%からわずかに低下する計算となる(図表)。

現時点で相互関税が世界のGDPに与える影響は-0.62%程度と試算される。また日米で合意した内容に基づくと(新相互関税、自動車関税ともに15%)、トランプ関税全体が日本経済に与える影響は1年程度で-0.55%と試算される。このうち、新たな相互関税15%の直接的な影響は-0.38%である。

他方、新たな相互関税による日本のGDPへの影響は-0.78%であり、両者の差である-0.40%が、相互関税の他国への影響を通じた日本のGDPへの間接的な影響とみなすことができるだろう。これに、トランプ関税全体が日本のGDPに与える直接的な影響の試算値-0.55%を加えた-0.95%が、間接的な影響を含めたトランプ関税全体が日本のGDPに与える影響と試算できる。

現時点で相互関税が世界のGDPに与える影響は-0.62%程度と試算される。また日米で合意した内容に基づくと(新相互関税、自動車関税ともに15%)、トランプ関税全体が日本経済に与える影響は1年程度で-0.55%と試算される。このうち、新たな相互関税15%の直接的な影響は-0.38%である。

他方、新たな相互関税による日本のGDPへの影響は-0.78%であり、両者の差である-0.40%が、相互関税の他国への影響を通じた日本のGDPへの間接的な影響とみなすことができるだろう。これに、トランプ関税全体が日本のGDPに与える直接的な影響の試算値-0.55%を加えた-0.95%が、間接的な影響を含めたトランプ関税全体が日本のGDPに与える影響と試算できる。

図表 相互関税の経済効果試算

プロフィール

-

木内 登英のポートレート 木内 登英

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。